寒い寒い朝でした。

獅子丸のお部屋のお水は、薄氷が張ってます

獅子くん、夕べはお水飲まなかったんだね。

他のみんなのは、凍ってません。

でも、そろそろ湯たんぽの用意かな

ひめちゃんと獅子丸は、堀之内を北に出ます。

真っ白な霜の世界です。

ひめちゃんたちは、岩神沼に到着です。

赤城山も寒そうです。

黒いカモさんの影が2つ見えます。

今朝は更に北上して、蕨沢川の源流・新沼&童沢貯水池まで足を延ばしました

まず東の新沼(しんぬま)です。

静かです。

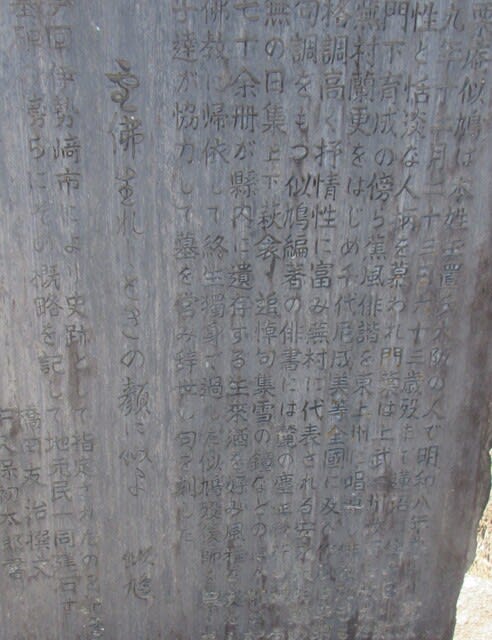

右端の杉林の所が「関の摩崖仏」です

隣の童沢貯水池(どうざわちょすいち)ものぞきます。

沼の奥に鳥の姿があります

白い大きな鳥もいます

ほんとうに久しぶりに、シラサギに逢いました

帰り道の、乳牛の子牛用牛舎です。

防寒用のトタンで覆われています。

春になるまで会えないね

那波城趾から県道142号線(日光例幣使街道)に戻り、柴町を目指します。

途中、あれえ、ピンクの鳥居だ

社額は「雷電宮」、中町の雷電神社です。

よくよく見ると、さめてピンクになったようです。

でも、ピンクの鳥居目立ちます。

ちょっと寄り道です。

寒桜がきれいに咲いています

ごろごろ石山の上に石宮です。

何様かな?

拝殿で参拝です

近づくと、なにやら警報のような音がします

どこにセンサーがあるんだろう?

壁には龍もいていい感じですけど、「まるで不審者じゃ 」と言われているようで、落ち着きません

」と言われているようで、落ち着きません

拝殿の前面の壁に龍がいるのは、初めてです。

拝殿の奥に、同じ建物の中に、本殿があるようです。

廻りには石造物です

何様かな?

古そうですけど、霊験有りそうです。

まだ紅葉が残ってます

たくさんの庚申塔です。

馬の浮き彫りがある馬頭観音です。

「馬士連中」とあります。

馬を使って商売をしていた人々がいたのかな?

例幣使街道沿いだもの

神社前の道を突き当たりまで行って、左折すると、日光例幣使街道・柴宿です。

赤城山が見えます。

例幣使一行の進行方向は、左から右へ(奥から手前へ)です。

赤城山は左に見えています

右赤城(みぎあかぎ)ではありません