小次郎パパは、ひめちゃんにラブコールを送ってます

昨日の夕方の父娘です。

もう少ししたら一緒のお散歩は、できなくなるでしょう

獅子丸は、今のところ特に意識していないようです

経験者と未経験者の違いかな?

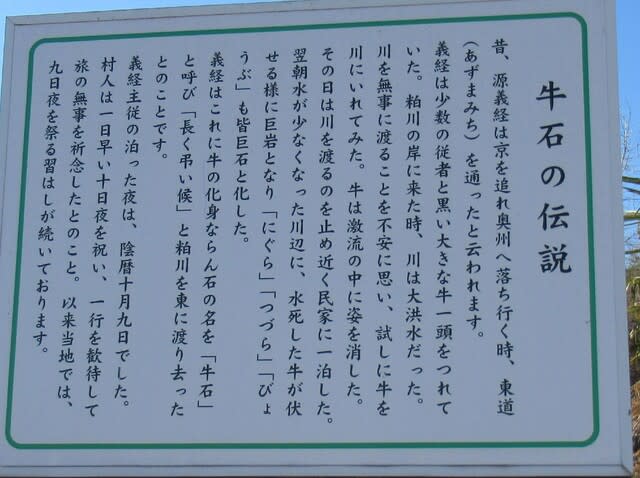

牛石と同じように赤城山の山体崩壊による流山だという石山観音(伊勢崎市下触町)、帰り道の途中にあります。

寄って行きましょう

お寺のはずですけど、鳥居があります

鳥居をくぐって、前方の坂を上ります。

右手に山門(仁王門)が見えてますけど、横目に見て、坂の上の石山を目指します。

赤城山の山体崩壊、ということはこの石は赤城山の一部ということですよね

頂上に祀られているのは、八海山大神です

岩の間には、冨士浅間大神もあります

赤城大明神はおいでにならないようです

さあさ、お参りしてから、裏の石山に行きましょう。

相変わらずに、元気な仁王様です

こんにちは、お久しぶりです

タバサねーちゃん、大鰐口(おおわにぐち)をくぐります。

かつては、馬の無病息災を祈って、近郷近在から、たくさんの人が馬と共に参詣したんですね

タバちゃんにも無病息災をお願いします

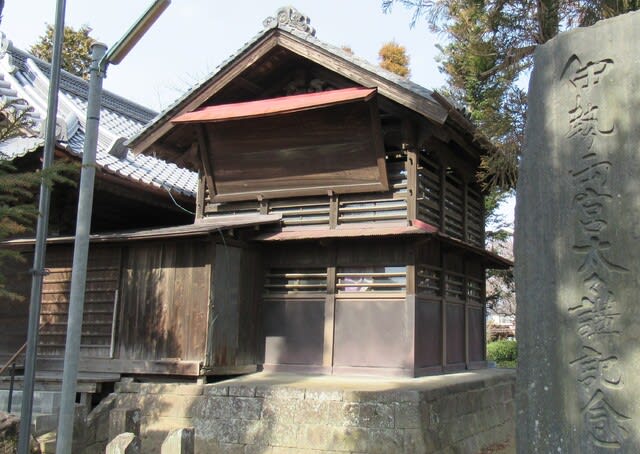

隣はりっぱな鐘楼堂ですけど、鐘がありません。

戦争で供出したままかな?

本堂に参拝です

土足可ですって。

失礼します

真っ赤な龍と真っ赤な獅子です

賽銭を投入して合掌です。

以前お正月に来た時は、ご本尊様もご開帳になっていたと思います。

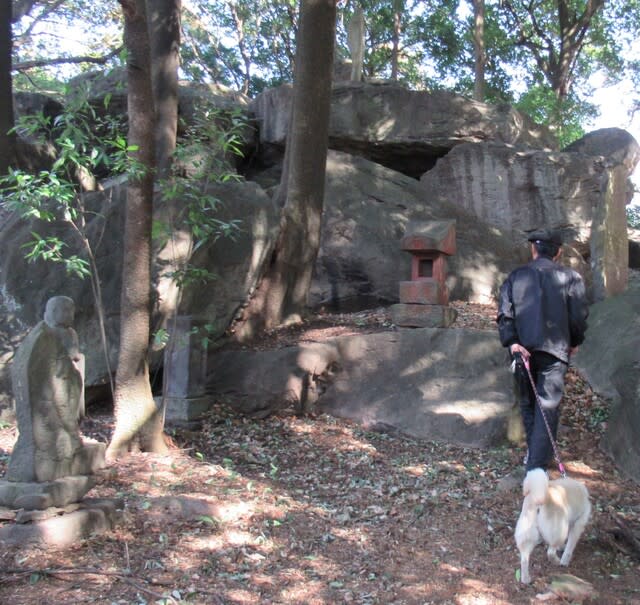

本堂の裏の石山を探検です。

まず東から攻めます。

これ以上裏には行けないみたいです

以前はには、裏山を回ったように思いますけど

本堂の西に廻ります。

華やかな時代があったんですね

左奥は、巨石と石造物のコラボです。

多くの人々が、祈ったのですね。

合掌

巨石の石山は、まさにパワースポットだったんですね

さて、帰りましょう。

タバサねーちゃんは、帰りも大鰐口をくぐります。

きっと御利益あるよね

足取りも軽く闊歩します

階段もなんのその

前向きに降りられます

おうちに帰って、冷凍焼き芋をチンしてお昼にしましょう