実は、ここを訪ねたときには、まだ『念仏往生伝』もよく読み込んでいなくて、吉田郷尼の記憶を訪ねるという気持ちはありませんでした。

でも、結果的に『念仏往生伝』の吉田郷尼が暮らしていたかも知れない吉田郷を訪ねたのです。

吉田郷尼のお導きかな?

『念仏往生伝』 第廿六 武蔵国吉田郷尼

彼尼生年四十七出家。念仏功徳。而間生年六十八。自建長五年(癸丑) 十一月六日。持病更発。同九日向子息入道語云。去九月十一日暁。恒河聖衆囲繞。如夢如幻。又自昨日。常合青蓮花在眼前云々。十二月十日又語云。合眼之時。善導和尚立枕上給。又見合青蓮花。此時心弥清澄。身倍平安。戌剋又云。臨終非只今。卯時是其期也。其故仏菩薩如常。迎請儀式尚遠立給故也。又子剋別念仏云。臨終漸近仏已近。其後高声念仏不退。卯始音止之後。念□之口猶廿余遍 。則気止了。在世之間。種々異相。不語外人。自記秘之。

この話の主人公、ヒロインは武蔵国吉田郷尼です。

名前は記されていません。

武蔵国は埼玉県、吉田郷ってどこだろう?

いろいろ検索すると、武蔵国秩父郡吉田郷で、秩父氏の館があったところです

ということは、吉田郷尼は秩父氏の女性と考えられます

2019年の12月、訪問した武蔵国吉田の椋神社の記録です。

(2019.12.12)朝ひめちゃんと獅子丸は、諏訪神社向こうの高台を歩いてきました。

帰り道、ひめちゃんが立ち止まりました

ちょうど小学生の登校時間に逢ってしまったのです

後ろ向きになって逃げようとします。

ちょっと待っていれば行っちゃうよ。

でも、不安でいっぱいです

ひめちゃんとののこねーちゃんはが、子どもが苦手です。

タバサねーちゃんと獅子丸は、平気です。

同じ両親から生まれたのに、どうして違うのかわかりません。

2018年の12月、深谷市畠山の井椋(いぐら)神社に行きました。

伊椋神社は、畠山氏が秩父の椋神社(むくじんじゃ)を勧請したものということでした。

では、椋神社へということでしたけど、やっと先日行って来ました

伊勢崎市役所の脇を通り、板東大橋で利根川を渡ります。

あれ、いつか通った道です。

関東管領の城・雉岡城の脇を通ります。

それから、ほとんど道なりだったような気がします。

途中からは、もちろんそれなりの山道でした。

途中のコンビニで一休みの予定でしたけど、なかなかコンビニがありません

おなじみのコメリがありました

コメリで一休み。

さあて、あれコンビニがある

まあ、そういうこともあります

やっと到着です。

黒い鳥居です

後ロの山には、不思議なものがあります。

あれが有名な農民ロケット・竜勢の発射台ですね

付近の観光案内があります。

ここは秩父市吉田です。

ちょっと見にくいけど、秩父市館跡や万葉歌碑も近そうです。

そのうちに行ってみましょう。

社務所を探します。

御朱印をお願いして、境内の散策です。

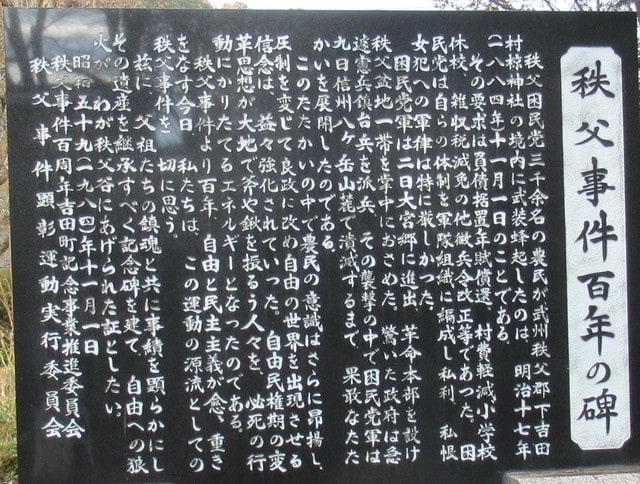

あの秩父事件の碑やらがいくつもあります。

そういえば昔、自由民権運動とのからみで大分注目された時期がありました。

秩父困民党三千余名は、明治17年(1884)11月1日、ここ椋神社の境内に集まって武装蜂起したのです。

赤い鳥居の方に行ってみます。

おや、狛犬がなんとなくひめちゃん似です

山犬(やまいぬ)なのです

「魅せられて山犬」とでもいいましょうか、この山犬風狛犬の写真をいっぱい撮りました

そういえば、さっき社務所にこの山犬ふう狛犬のお札(ふだ)がありました。

鳥居を出て、入り直しです。

手すりはありがたい

山犬さんこんにちは

鳥居をくぐります。

この後ろ姿というか、背中の丸み、よく犬を観察しています

竜勢の見本でしょうか?

都合で2枚になってしまいましたけど、長いです

竜勢の説明板もあります。

最初に入った黒い鳥居のむこうの山に発射台がありました。

さて、いよいよ本殿に参拝です

(つづく)