ひめちゃんとタバサねーちゃんは、堀之内を西に出ます。

ひめちゃんが立ち止まりました

タバサねーちゃんも立ち止まります

ケンくんがやって来たのです

2人はケンくんと濃厚接触です

好かったね

あちこちのカテゴリーに散らばった、上野国山上の行仙上人著『念仏往生伝』関係の記事を、集めて編集中です

上野国山上の行仙上人が編集したと言われる『念仏往生伝』第三十話に、「同所布須島尼」があります。

第三十 同所布須島尼

年来念仏者也。信心殊深。剰若有病者。以念

(彼女は長い間念仏を唱えていた。そして彼女は殊に信心深かった。あまつさえ、もし病気の人があれば、念仏で・・・・・・。)

第30話の本文はこれだけです

後は欠落です。

実は、30話の途中に欠落があると思ってましたけど、よく似ると欠落部分の次は別の話です。

次の話は第35話の前・34話(上野国山上付近の念仏往生者)の部分です。

彼女は、やはりさほど若くはない女性のようです。

信心深く、世話好きなおばあちゃんのようです。

以後は欠落してしまいましたけど、もちろん紫雲に乗って仏や菩薩がお迎えに来たことでしょう。

同所とは、前からの続きで、赤堀(旧佐波郡赤堀村、現伊勢崎市赤堀町)と思われます

だいいち、「布須島」って、どう読むんだろう?

ふとひらめきました。

「ぶすじまだ 」

」

赤堀の毒島、毒嶋城、そうだ久しぶりに行ってみよう

グーグル検索だと、山上から8km、車で13分です。

記憶を辿りながら、細い道を通ってやっと到着です。

(訪問は2020年8月です。)

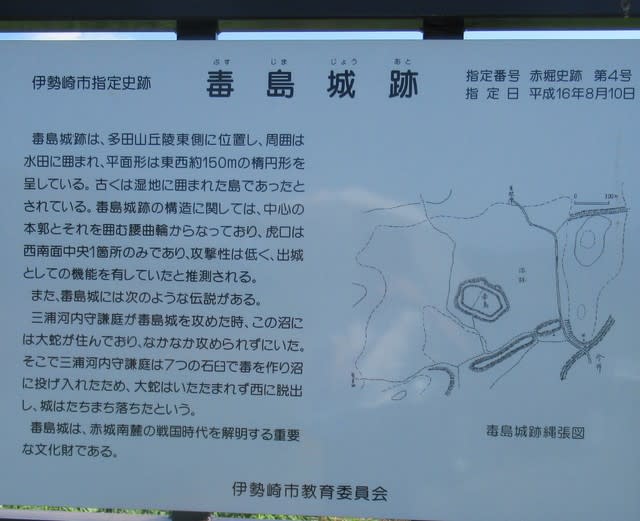

あれ、説明板が新しくなってる

以前来た時は、かなり薄れた文字でした。

ここには大蛇伝説があったのですね。

三浦河内守謙庭が毒島城を攻めた時、この沼には大蛇が住んでおり、なかなか攻められずにいた。そこで三浦河内守謙庭は七つの石臼で毒を作り沼に投げ入れたため、大蛇はいたたまれず西に脱出し、城はたちまち落ちたという。

『上野国郡村誌』の佐位郡今井村史跡に、毒島城墟があります。

村ノ西北ニアリ、東西四町南北二町五拾間、四面高岡ニシテ中央ニ凹處七八段アリ、古ハ其周回沼ナリシト云、城主不詳、土俗ノ口碑ニ在昔此城寇ノ為攻ラル、池深クシテ抜ケズ、毒ヲ池水ニ投シテ之ヲ滅ス、因テ毒嶋ノ名アリ、其毒ヲ搗(つき)シ石臼今西北ノ松林中ニアリト云フ

少し違う話のようです。

いずれにせよ、石臼で突いて毒を作ったのです。

トリカブトの根を石臼で突いたのかな?

中心の小高い本郭に上ります。

腰郭のあとは、農地になってます。

道が舗装されています

本郭も農地として利用されているようです。

前は、西に下りる道があった様な気がします。

まあ、無理をせずに退却しましょう

見晴らしの良い時代もあったのでしょう。

沼の跡は田んぼになっています。

説明板の所から、西を望みます。

あそこは、古墳群のある大室(前橋市)です。

西側を廻って帰ります。

やっぱり道があります

農業用かな?

左手の森の中(城の北西)に、毒を突いた石臼があるのかな?

突き当たりを右折して帰ります。

毒嶋城を裏から見て帰ります

沼の中に浮かんだ城ですね

見ようによっては、穏やかな風景にもみえます。

この付近に、他に「ぶすじま」の地名はないようです

このあたりに、「布須島尼」がいたかもしれません