【公式HPはこちら↑】

ビールへの税金なとについての議論の際、よく言われるのが、「なんだかんだ言っても酒税なんて税収全体からすればわずか」という点。

何事も検証、ということで、国税庁のホームページの酒税関連のところを見ると、ちゃんと国税(全体)の表も出ていました。

それによれば、H25では国税全体に対し、酒税の割合は2.9%。

最大シェアはやっぱり所得税で29.7%、そのあとは消費税22.7%、法人税18.6%と続いています。

確かに、これらに対し2.9%というのは、少ない。

(ちなみに、「たばこ税」は2.1%と、いい勝負)

そんな現状ですが、刺激的な帯タイトルの本がありました。

かつて日本酒が税収の半分を占めていた時代があった

本の書誌情報はこんな感じ。

鈴木芳行(2015):日本酒の近現代史~酒造地の誕生、歴史文化ライブラリー401、吉川弘文館、232p.

著者は国税関連の経歴を持つ方のようで、さすがお酒の所轄官庁だけあって、まさにタイトル通り、近代以降の日本酒について、醸造、流通、消費等々の視点から丁寧に書かれています。

帯タイトル「かつて日本酒が税収の半分を」というのは明治後期の頃の話で、当時は酒税と地租(土地の税)、所得税が3大基幹税だったようですね。

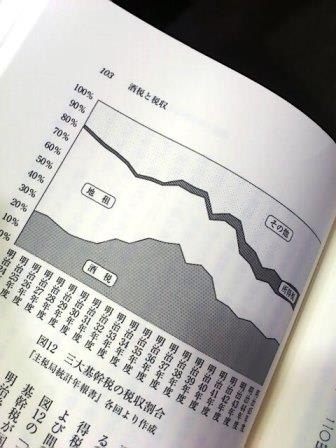

グラフ

(一番下の部分が酒税)

明治32年度に地租を上回ってトップに躍り出て、34年には47%と半分近くを占め、その後も高い水準を保っています。

確かにこれなら国税庁が酒造技術も含め、お酒にコミットし続けたのも理解できます。

勉強になるなぁ。

他にも色々知らないことが出てくる本です。真面目に読もうっと。

★★★★★酒・ブログランキングにエントリーしています★★★★★

応援何卒よろしくお願い致します

応援のクリックを↑↑↑↑↑

【アルバイト・契約社員募集中!】

(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)

(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)

(3)酒類営業部門(通販管理)

日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。