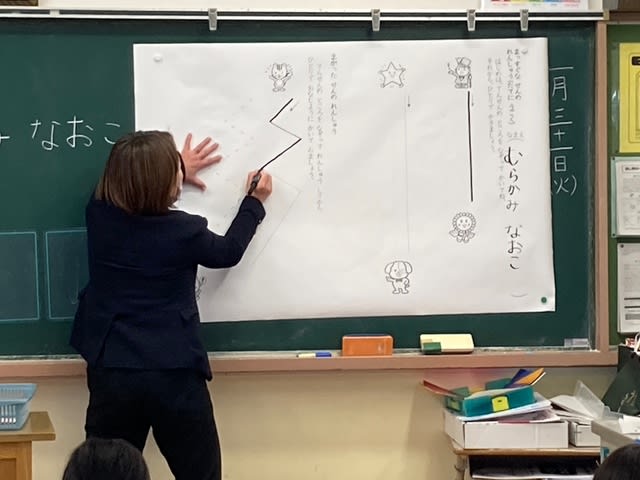

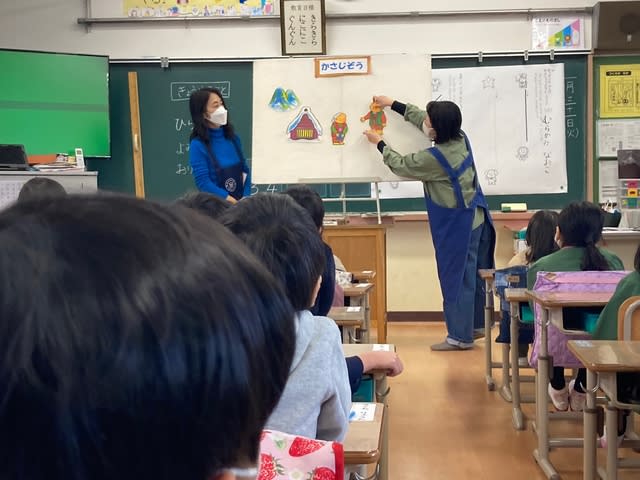

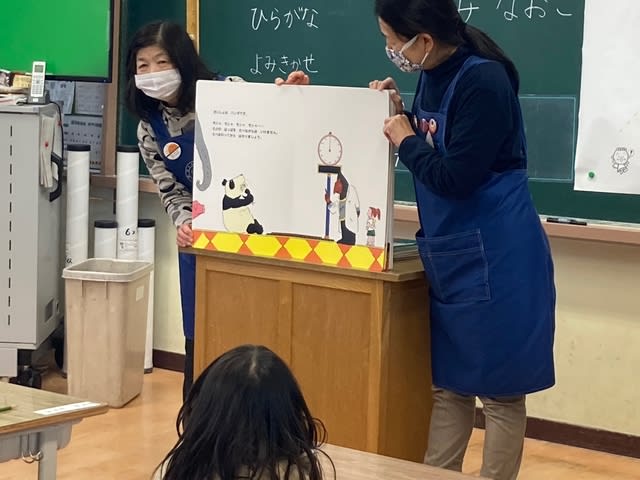

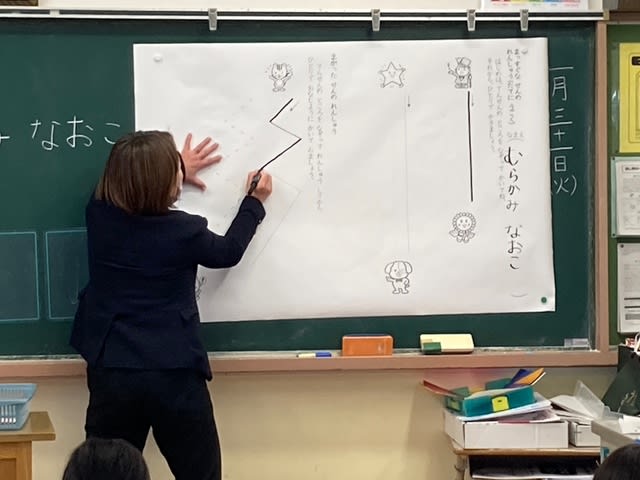

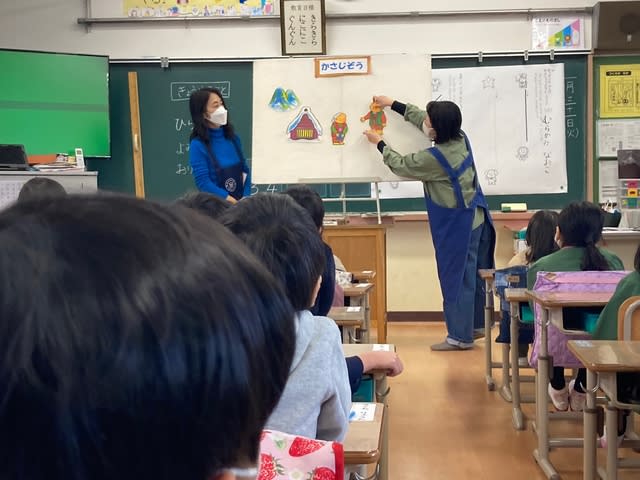

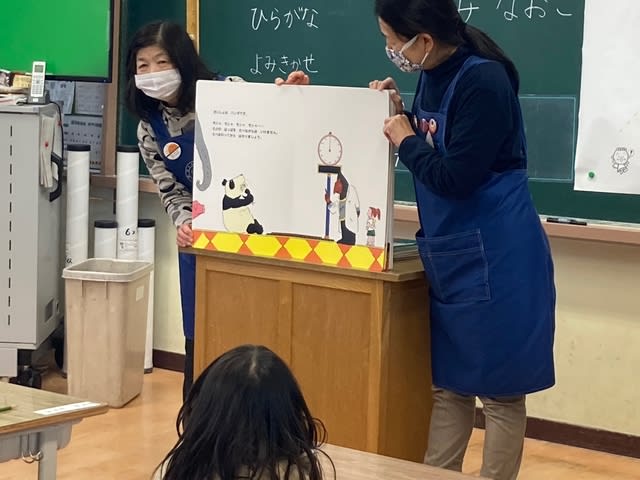

1月31日、令和5年度4月に本校に入学予定の63人の子どもたちの体験授業を行いました。この日は体育館で入学説明会を保護者に行い、平行して子どもたちは1年生の教室で学習しました。

1月31日、令和5年度4月に本校に入学予定の63人の子どもたちの体験授業を行いました。この日は体育館で入学説明会を保護者に行い、平行して子どもたちは1年生の教室で学習しました。

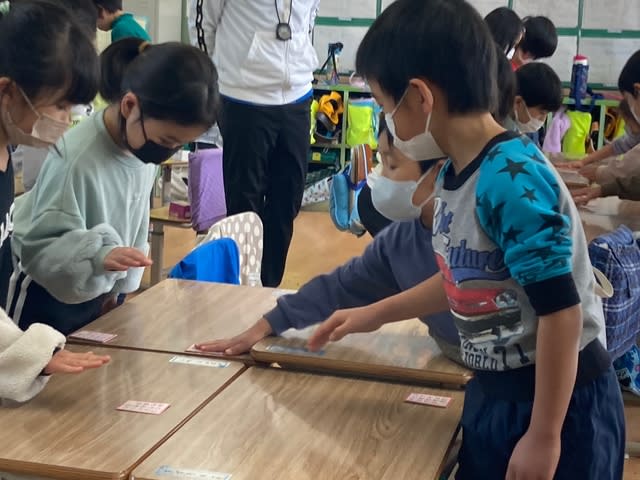

私は小学生の頃、百人一首に親しんだ記憶は全くありません。それどころか中高でも縁がなく、お恥ずかしい話ですが、まともに向き合ったのは教員になってからでした。ですから、本校の子どもたちが、百人一首をすらすら暗唱し、上の句だけでサッと札を取る様子に、正直驚いています。

昨日23日から区内全校で「もりもり給食ウィーク」が始まりました。本校では準備を協力して行い、通常よりも喫食時間を多くしようと各学級で取り組みます。様子については改めて紹介したいと思います。

ところで、先週の給食をまだ紹介していませんでした。遅れましたが、栄養士のお便りとともにご覧ください。

1月16日(月)

カレーうどん、いかのオイル焼き、みそポテト、デコポン、牛乳

みそポテトはじゃがいもをゆで、衣をつけて油で揚げ、みそダレにからめて作っています。みなさんはみそが何からできているか知っていますか?みそは“畑の肉”ともいわれる大豆を発酵させてできた日本の調味料です。地方によって違いがあり、種類が豊富な調味料です。今日は赤みそと白みそを混ぜて使っています。

1月17日(火)

パエリア、ミネストローネ、チョコチップスコーン、牛乳

パエリアは、お米と魚介類や野菜などの具材をサフランやターメリックという黄色い色付けをする調味料で炊いたスペイン料理です。実際はパエリア専用の平らな鍋、“パエジェーラ”というものを使って作りますが、給食では大きな釜を2つ使い作っています。

1月18日(水)

わかめごはん、肉じゃが、みそ汁、牛乳

23日~27日の5日間は、「もりもり給食ウィーク」です。6月に行った時のように各クラスで「いただきます」をする時間を設定し、達成できるように協力しましょう。また、今回は1日1つ「ミッション」をこのお便りで出すので、そちらもクリアできるよう取り組みましょう。

1月19日(木)

2色ガーリックパン、ハンガリアンシチュー、アーモンドサラダ、牛乳

にんにくには疲労回復、冷えの解消、血液をサラサラにする、免疫力アップなど、体にとってうれしい効果があります。野菜は加熱すると栄養分が失われやすいですが、にんにくはその心配がありません。加熱する時に油を使うと、より栄養が守られます。今日のガーリックパンもバターの油分でにんにくの栄養成分を守っています。

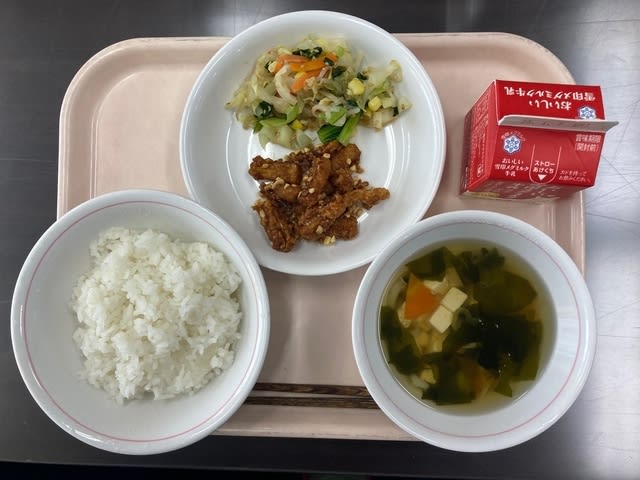

1月20日(金)

ごはん、焼き魚、野菜のピリ辛炒め、みそ汁、牛乳

今日の焼き魚には「さばの文化干し」を使用しています。さばは他の魚に比べ、脂がのっています。また、傷むのが早いため保存しやすく文化干し(干物)にすることが多いです。油や塩、しょうゆなどの調味料を使わず、焼くだけでこれだけのうま味が出てくるのはさばの特徴ですね。

1週間おいしくいただきました。ごちそうさまでした。そして、たいへん勉強にもなりました。

【校長:菅原】

今日23日は3時間、算数の授業に入りました。4年の「小数のかけ算・わり算」と5年の「図形の面積」、6年の「拡大図と縮図」です。子どもたちは一生懸命に取り組んでいましたので、様子を見ているだけでなく、何か力になれることがあれば子どもたちを応援したいと思いました。

今日は大谷田小おやじの会の皆さんが挨拶運動をしてくださいました。今回で3回目です。

今年最初の給食を紹介します。栄養士からのお便りと合わせてぜひご覧ください。いつもながら私はたいへん勉強になりました。

1月11日(水)

ごはん、松風焼き、五色なます、七草汁、牛乳

年が明け、今日からまた給食が始まります。年内にみなさんによく伝えていた「お皿にごはん粒や野菜が残らないようにする」「片付ける時はやさしくお皿などを置く」ことを思い出しましょう。 松風焼きには「悪いことをせずまっすぐに生きていこう」という意味があるようで、1年の始まりに食べられます。素敵な1年にしましょう。

1月12日(木)

ココアパン、オムレツ、ごまドレサラダ、じゃがいものポタージュ、牛乳

ポタージュとはフランス語でスープのことです。フランス語でポットは鍋、アージュは収集するという意味があり、組み合わせてポタージュと名前がつきました。日本では野菜を煮込んでミキサーにかけ、とろみのあるスープに仕上げます。今日はじゃがいもをメインに使って作りました。

1月13日(金)

豚厚揚げ丼、おろし汁、りんご、牛乳

厚揚げは「生揚げ」とも呼び、豆腐の表面だけを油で揚げた食べ物です。厚揚げにはカルシウムや鉄分が含まれています。鉄分は不足すると、体全体に酸素が行きわたらず、息切れや、めまい、頭痛、疲れやすいなどの症状が出ます。日本人は鉄分が不足しがちなので、給食では積極的に厚揚げを使用しています。

ちなみに今日13日は「1月の誕生日給食」でした。今月誕生日の子どもたちにはお祝いにカルピスゼリーがプラスされます。それと写真にあるような栄養士からの手作りバースデーカードが添えられます。プラスのゼリーはもちろんですが、バースデーカードは子どもたちにはとってもうれしいことでしょう。普段教室を回っていて、筆箱の中に大切にしまっているのを何度か目にしました。

この誕生日給食ですが、じつは恥ずかしいことに昨日私は初めて知ったのですが、大谷田小では対象が2年生以上だったのです。入学当初に4月生まれの1年生にプラスの1品は負担になるのではないかという配慮があったのだろうと思われます。そこで昨日、栄養士と話し合い、次年度からは4月は無理にしても時期を1ヶ月遅らせる等の対応をして、全学年、全員を対象にして行おうと決めました。

今週もおいしくいただきました。ごちそうさまでした。そして、たいへん勉強にもなりました。

【校長:菅原】

11日、12日と席書会を行いました。

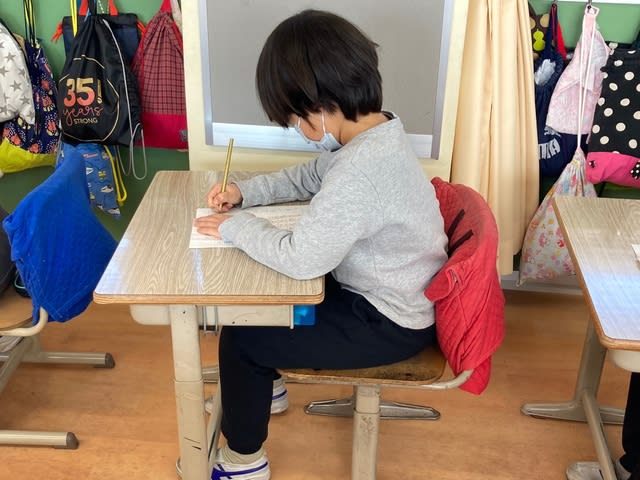

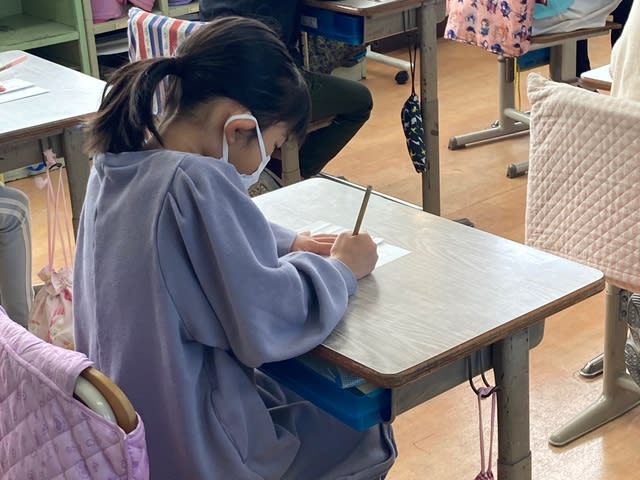

1、2年生は硬筆(6Bの鉛筆)で書写しました。題材は1年生が10マス5行、2年生が11マス6行のお正月の文章です。

冬休み前から繰り返し練習し、休み中にも宿題としても取り組み、この本番を迎えました。どの教室も取り組んでいる時にはシーンと静まり返っていました。お手本を1行ずつ折って(他の行が見えないように)清書用の紙にギリギリまで近づけて、書いていきました。見ている私までも緊張してきました。

形よく書いているので、上手ですね〜!と直接声をかけたいところでしたが、そんなことができる雰囲気ではありませんでした。子どもたちの集中が途切れてはいけないので我慢し静かに見守りました。

放課後に1,2年担任に感想を伝え、これまでの学習の歩みを聞かせてもらいました。37文字の1つ1つについて、ポイントを指導し、一文字一文字を繰り返し練習したそうです。また、ご家庭の協力もあり、当初と比べてぐんぐん形良くなったそうです。

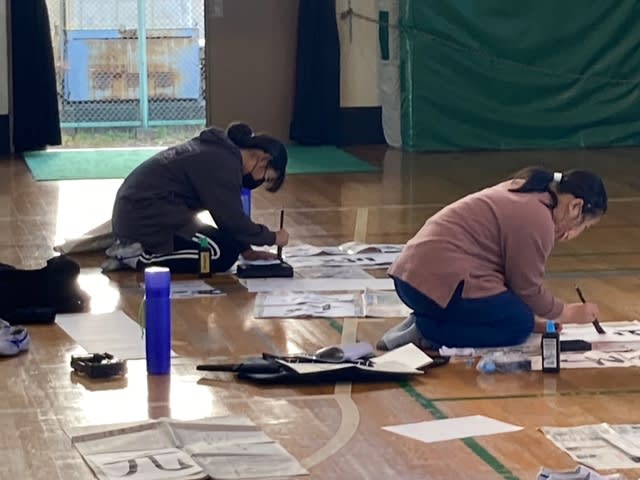

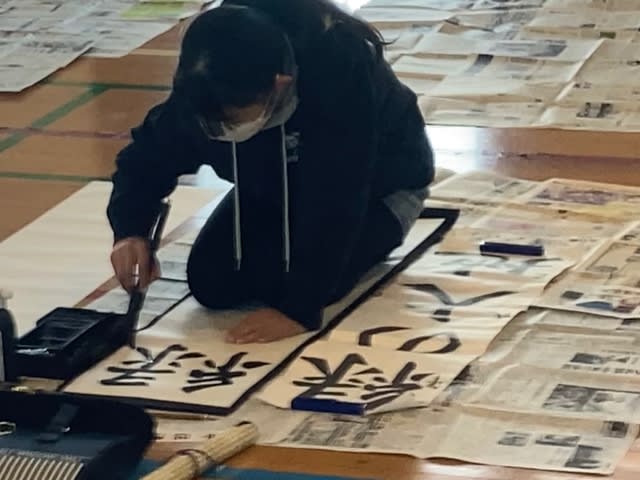

3年生以上の子どもたちは毛筆での席書会でした。マスに鉛筆で一文字ずつ書くのとは異なり、半紙3枚分以上もある罫線のない長い用紙に、使い慣れない毛筆で書くのですからじつに大変な苦労、緊張、努力だったと思います。

3年生のお題は「お正月」。「お」は「正」や「月」に比べて特に字形を整えるのに苦労していました。一画目の始筆の位置や、二画目を一画目のどの辺りとクロスさせるか。さらにクロスさせた後の「結び」は、筆の穂全体を使う技能も必要でした。

4年生は「元気な子」というお題に挑戦。3年生の頃と比べると文字数が3から4に増えました。また、文字も「元」といい「気」や「子」といい、低学年で習う一見画数も少ない漢字ですが、じつは画数が少ないからこそ形を整えるのが難しいのです。

5年生の子どもたちのお題は2つ。「新春の光」「希望の朝」でした。実際に12月に2つを書いてみて、どちらにするかを自分で決めました。6年生も同様に「緑の大地」「夢の実現」の2つから子どもたちが自分で決めて取り組みました。

昨年度と同じように、体育館には、正月の定番の曲「春の海」が静かに流れていました。書き初め、席書会という行事そのものの雰囲気も味わいながら、、、という担任の意図もうかがえました。しかし、子どもたち一人一人を見ていると雰囲気を味わい楽しむというよりも、慎重になるあまりなかなか本番の清書用紙に書き始めることができず、 何枚も半紙に練習していました。先月からすでに何枚もたくさん練習を積んできたはずですが。

体育館の方は低学年の教室とは違い、互いの距離も十分にあり、子どもたちとの言葉のやり取りもある程度は許されました。

席書会で書き上げたものが一番納得のいく作品の子もいれば、悔しいことにそうでない子もいました。しかし、本番で書いたものの中から1つ選び、来週からの校内書き初め展に展示します。2日間子どもたちの真剣に取り組む様子を見てきましたので、頑張った全員に金賞をあげたい気持ちになりました。担任もきっと同じだと思います。

【校長:菅原】

10日、後期の後半が始まりました。東京の感染状況は決して安心できるものではありませんでしたので、休み明けがどのようであるのかとても心配でした。おかげさまで子どもたちも教職員も皆元気に初日を迎えることができ、ホッとしました。

子どもたちとの久しぶりの再会、校門では、「おはようございます。」の後に「明けましておめでとうございます。」や「今年もよろしくお願いします。」と新年の挨拶を丁寧にする子どもたちが多くうれしくなりました。

また、元気な挨拶、礼儀正しい振る舞いだけでなく、意識的に早く登校する子が多かったように思います。いつもより10分ほど早く私は校内へ戻らなくてはなりませんでしたが、その頃にはほとんどの子が校門へ入っていました。

火曜でしたが、長期休み明けですので朝会を行いました。新年の抱負を時期的には触れたいところですが、学校では後期の後半(3ケ月)の始まりでもありますので、子どもたちに後期の目標(めあて)をこの機会に改めて見つめ直してみるよう話しました。また、その目標(めあて)を達成するためには行動するしかないことも話しました。

後期の後半3ヶ月は、53日と短いのですが、たいへんに大事な時です。学年末とも重なりますので、これまで学んできたことのまとめや復習を通して、今の学年で定着すべき内容をしっかりと身に付けなくてはなりません。また、次の学校・学年に向けた助走の時期でもあります。気持ちの変化、成長も大きいです。6年生は中学校進学に向けて小学校で過ごす最後の日々となります。子どもたち自身にこれらのことを意識させながら教育活動を充実させていきたいと思います。

中休みの校庭遊びを外で見守った後、子どもたちがどのように学習しているか、各教室を見て回りました。冬休みに宿題として取り組んだ確かめをさっそく行っているクラスがありました。あまりに集中して学習しているので、入室をひかえたクラスもありました。

新しい単元に入って学習を進めているクラスもたくさんありました。高学年ではデジタル教科書を使っているクラスもありました。もの珍しく思わず画面に見入ってしまいましたが、子どもたちはもう慣れたものでした。初日から音楽や理科の専科の授業も始まっていました。

どの学級でも落ち着いた態度で皆学習に向かっていて、私自身励まされたように思います。

今週末は土曜授業です。今年度の学習確認(授業公開)も今回と2月の残り2回となります。ご都合よろしければぜひお越しください。

【校長:菅原】

12月19日(月)

こまツナそぼろごはん、ししゃものごま焼き、からし和え、根菜汁、牛乳

栄養士からのお便りでは…、こまツナそぼろごはんは「こまつな」と「ツナ」をかけています。足立区はこ小松菜の産地として有名で、先日は3年生が足立区内の農園で小松菜について勉強して来ました。小松菜は疲労回復や免疫力を高める、歯や骨の健康を保つ、貧血予防などさまざまな効果があります。

12月20日(火)

セルフチキンサンド、ビーンズスープ、みかん、牛乳

栄養士からのお便りでは…、今日の給食はセルフチキンサンドです。パンを開き、照り焼きチキンとキャベツをはさんで食べましょう。鶏肉は「もも」という部位を使っています。ももは他の部位と比べて脂質の量が多いのでやわらかく、パサつきがないので食べやすいのが特徴です。

12月21日(水)

ごはん、いかのかりんとうがらめ、五色和え、すまし汁、牛乳

栄養士からのお便りでは…、いかのかりんとうがらめは、お菓子の「かりんとう」のいかバージョンです。いかに下味をつけて油で揚げ、砂糖・しょうゆ・ピーナッツで作ったタレに絡ませています。いかには疲れをとる、冷えを予防する、目や目の周りの大切な機能を守る働きなどがあります。

12月22日(木)

えびクリームライス、フレンチサラダ、ココアゼリー、セレクトジョア

栄養士からのお便りでは…、今日は今年最後の給食です。クリスマスを意識して、調理さんに、えびクリームライスに星型の人参をいくつか入れてもらっています。入っていた人はラッキーですね☆ 冬休み中も生活リズムに気を付けて、3食バランスよく食べるようにしましょう。

セレクトジョアは、プレーンとマスカットのいずれかでした。写真にはどちらも載っていますが、私はマスカットを選びました。

年内の学校給食は無事に今日終えることができました。今年もおいしくいただきました。ごちそうさまでした。新年の給食は1月11日(水)から始まります。

【校長:菅原】

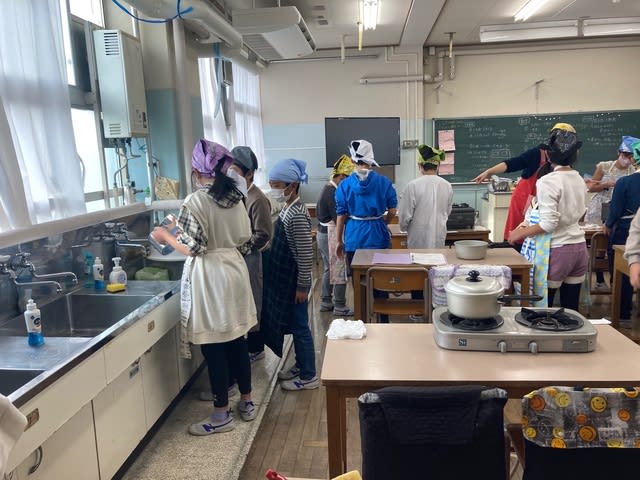

21日、5年生が家庭科で調理実習を行いました。先週、6年生の学習をお伝えしましたが、5年生も同じく、ご飯と味噌汁でした。