1901年、横浜において少なくとも3回「サン・トイ」というコミック・オペラが上演された。

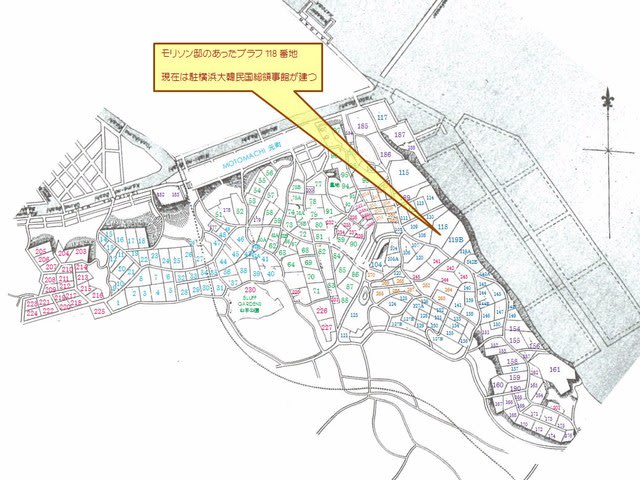

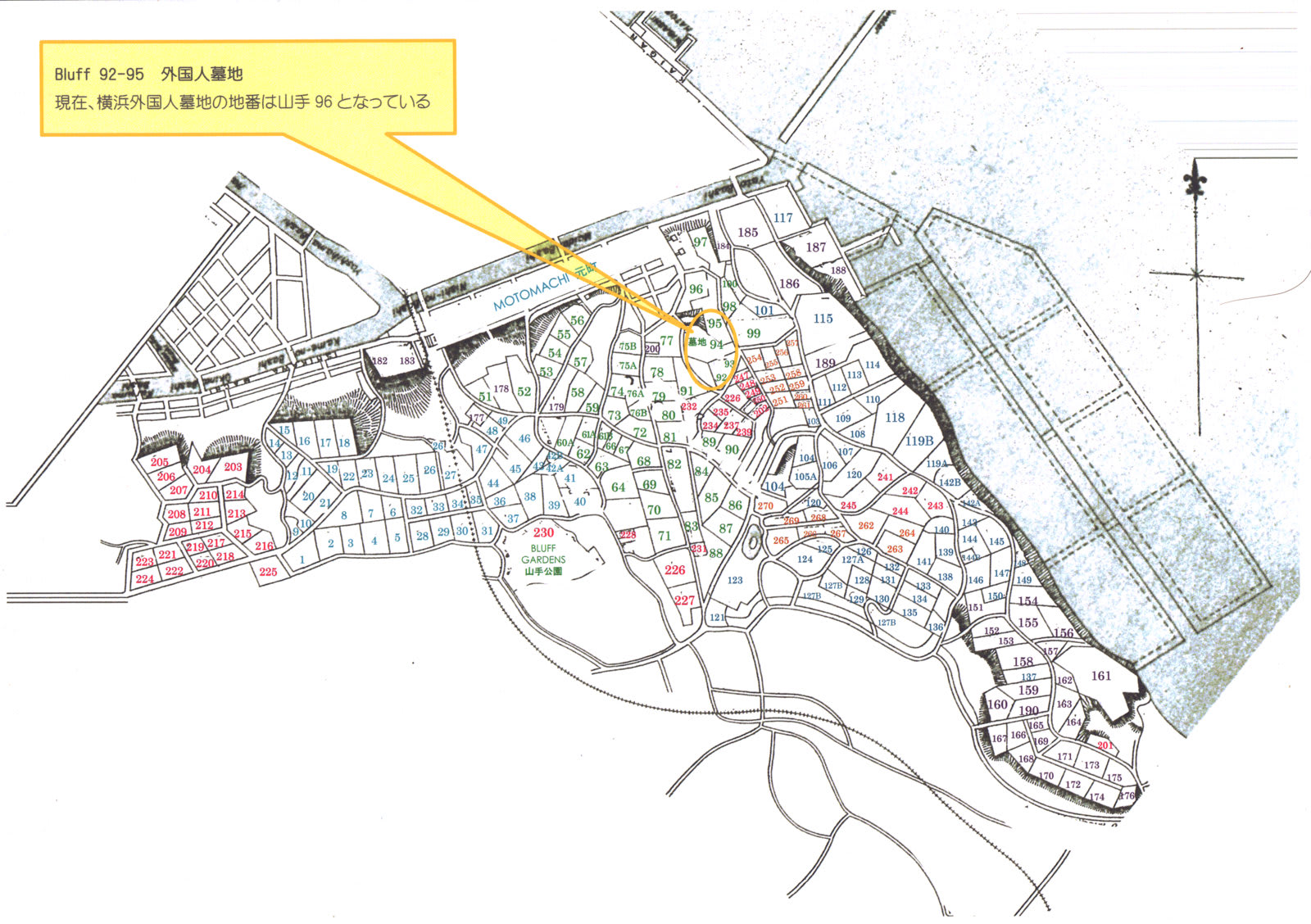

最初は2月、ついで3月にモリソン商会の経営者ジェームズ・ペンダー・モリソン氏の山手の私邸において。

よほど好評を博したのであろう、3度目は5月22日、横浜山手の娯楽の殿堂パブリックホールに舞台を移しての公演となった。

§

パブリックホールでの上演の模様は本ブログの過去記事“「サン・トイのリハーサルでメチャメチャ忙しい」横浜素人芝居評判記”で取り上げた。

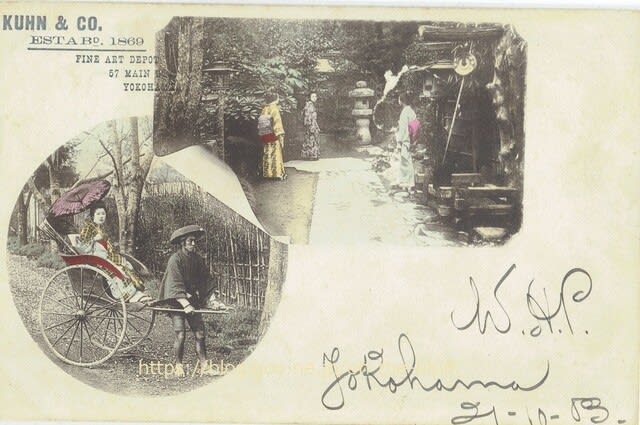

出演者か裏方かはわからないが、関係者と思われる「フレッド」という人物から英国在住の従妹に宛てられた絵葉書をたまたま入手したことがそのきっかけである。

公演の5日前、5月17日付のその葉書には「サン・トイのリハーサルでメチャメチャ忙しい」と書かれている。

当時の新聞を調べてみると、長文の関連記事が2日にわたって掲載されていたのでそれらをもとに記事を作った。

§

今回再びこの劇を取り上げることにしたのは、またも偶然にすばらしい資料に出会ったからである。

§

今年の初め頃、横浜居留地関係情報をネットで渉猟するうちに、たまたま英国人アントニー・メイトランド氏が運営するサイトにたどり着いた。

メイトランド氏は1945年生まれで、サイトに掲載されている家系図によればナサニエル・G・メイトランド氏とその妻エリノア(旧姓プール)の孫にあたる。

同サイトに掲載されている氏の大伯父ハーバード・プールの手記には、エリノアとナサニエルは1904年横浜のクライストチャーチで華燭の典を挙げたと記されている。

エリノアが遺したアルバムの写真も数点添えられており、その中には横浜で撮影されたと思われるものもあった。

早速、連絡を取ると、メイトランド氏はアルバムの全写真データを快く送ってくれた。

§

70枚を超える画像データの一枚一枚をつぶさに観察するにはそこそこ時間がかかる。

入手して暫く経ってからのこと、写真に添えられた手書き文字の判読を試みていたところ、二人の若い女性が肩を寄せ合っている1枚の下に書かれたメモに目が吸い寄せられた。

「F. メンデルソン嬢、エリノア・プール嬢 “サン・トイ” モリソン邸にて」。

「サン・トイ」の写真! 結婚前のエリノアが、自分が出演した劇の写真をアルバムに残していたのだ。

§

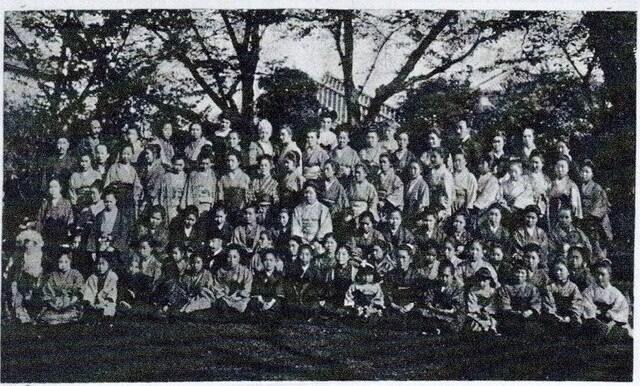

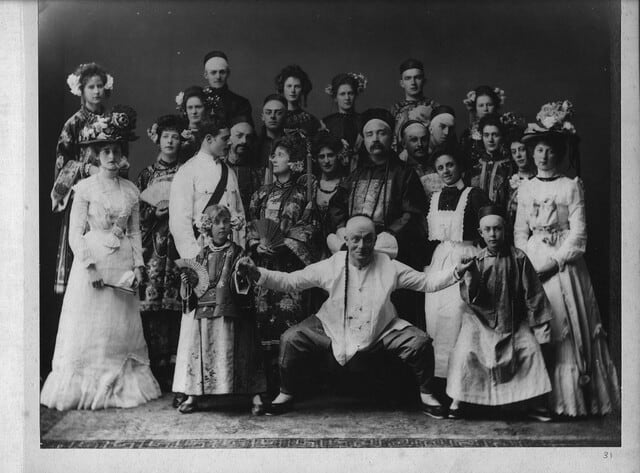

画像を開いていくと、芝居の1場面らしきものや、洋装や中国服に身を包んだ人々の集合写真などが次々と現れた。

そのうちの1枚には「“サン・トイ”、モリソン邸にて、1901年2月」とメモ書きが添えられている。

モリソン氏の私邸で行われた「サン・トイ」初演時に撮影されたものに間違いない!

§

早速手元にあった関連の新聞記事をメイトランド氏に送ると、「祖父(サン・トイの恋人ボビー役を演じたナサニエル・メイトランド氏)とプール家の人々に関する記事を本当にありがとう! 楽しく読ませていただきました」といううれしい返事が返ってきた。

§

さて今回ご披露するのはモリソン邸での再演の際に新聞に掲載された短い記事と、メイトランド氏所蔵の「サン・トイ」関連写真14点(11画像)である。

写真に添えられていた手書きメモをカギ括弧で画像の下に記し、記事等と照らし合わせてみてわかった情報も書き加えておく。

もしお時間があればぜひ過去記事“「サン・トイのリハーサルでメチャメチャ忙しい」横浜素人芝居評判記(前・後編)”にも目を通していただきたい。

そしてふとした偶然から120年前の華やかな舞台の一端を目にすることができた幸福を少しでも共有していただければ、筆者の喜びこの上ない。

§

去る3月20日水曜日の夜、ジェイムズ・ペンダー・モリソン氏の山手の私邸において、シドニー・ジョーンズ氏作曲による大人気のコミック・オペラ「サン・トイ」が再演され、会場を埋め尽くした観客らはその愛らしい音楽と踊りを心行くまで楽しんだ。

前回上演も見事だったが、さらにその上を行くものであったと言えるかもしれない。

J. P. モリソン氏と、思いやりに満ちた夫人のたゆまぬ努力に心から感謝の意を表したい。

新しいクリケット・パビリオンとクライストチャーチの再建資金に大きく資することはよろこばしい限りである。

§

ソロ、デュエット、コーラス、ダンスが次々と繰り広げられ、さらに義和団事件と北京包囲戦といった時事にまつわる曲(ダンス付き)をモリソン家のジョン君とマデリンちゃんが完璧に演じて見せた。

卒なく描かれたプロローグとエピローグ、がらんとした客席を1時間ほどのうちに観客で埋め尽くしたフローレンス・ブラムホール嬢による愛らしいスパニッシュダンスなどなど、それはめくるめくエンターテインメントの一夜であった。

モリソン夫人はサン・トイの主役を見事に演じ、それを支えるキャストたちも申し分なく役目を果たした。

ただ詳細な批評を控えておくことは言うまでもない。

出演者の名前と簡単なあらすじは次の通り。

配役

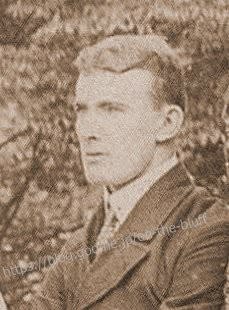

英国海軍大佐 ボビー・プレストン:N. G. メイトランド氏

清朝の役人 イェン・ハウ:E. W. メイトランド氏

イェン・ハウの秘書 リ:G. G. ブラディ氏

小間使い ダドリー:メイトランド夫人

ポピー:F. メンデルソン嬢

ブランシュ:プール嬢

ミ・サン:J. P. D. モリソン君

プラム ブロッサム:マデリン・モリソンちゃん

ユン・シ:ジェイムス嬢

ミ・コニ:A. ページ嬢

シュー:メンデルソン嬢

シェイ・ピン・シン:H. ページ嬢

リ・キャン:ストローム嬢

フ・ユ:T. ページ嬢

トリクシー:フローレンス・ブラムホール嬢

サン・トイ:モリソン夫人

コーラス:アンブレラ・ベアラーズ、ガーズ、バーバー、デンティスト、フォーチュン・テラー、ライス・セラー他

第一幕:ピンカ・ポンの通り

第二幕:北京皇帝宮殿

あらすじ

これは、清朝の役人イェン・ハウの娘サン・トイの数奇な人生を描いたものである。

第一幕では、娘を皇帝のもとに差し出すのを免れようと、父親が彼女を男の子として育てていることが物語られる。

次の幕で、皇帝がイェン・ハウに息子を北京に送るよう命じ、彼は役人として非常に厄介な立場に立たされる。

しかし、サン・トイは自ら父を窮地から救い出し、英国海軍大佐ボビー・プレストンとめでたく結ばれる。

この劇はロバート・ケナウェイ・ダグラス教授(19世紀後半に活躍した英国人東洋学者 筆者注)による「A Chinese Girl Graduate(中国少女の卒業)」を翻案したものである。

(左の写真の人物はナサニエル・メイトランド氏だが、別の芝居に出演した際のものと思われる)

(右の写真)「F. メンデルソン嬢、エリノア・プール嬢 “サン・トイ” モリソン邸にて」

英国領事令嬢ポピー役のメンデルソン嬢とブランシュ役のプール嬢)

「“サン・トイ”、モリソン邸にて、1901年2月」

(1番左端の人物から右横へ)F. メンデルソン嬢(ポピー)、一人おいてプール嬢(ブランシュ)、ナサニエル・メイトランド(英国領事令息、英国海軍大佐ボビー・プレストン)、モリソン夫人(サン・トイ)、エドワード・メイトランド氏(清朝役人イェン・ハウ)、G. G. ブラディ氏(イェン・ハウの秘書 リ)、メイトランド夫人(小間使い ダドリー)

ボビー役のナサニエル(サッシュを着用し右を向いている)とその右側、イェン・ハウ役のエドワード(中国服の男性)は兄弟。

ナサニエルとエドワードのミドルネームはそれぞれジョージ、ウィリアムで、アントニー・メイトランド氏によれば、二人のイニシャルを合わせると「N. G.(役立たず)とE. W. (さらにひどい)メイトランド兄弟」となる。実際にはエドワードのほうが兄。

2点ともイェン・ハウとその6人の妻たちほか。

(記事トップの写真も)

(左の写真)主役を見事に演じたと評されたモリソン夫人

(右の写真)「モリソン家の子どもたち」

ジェイムズ・モリソン氏の娘マデリンちゃんと息子ジョン君

「サン・トイ モリソン夫人、キャプテン ボビー・プレストン N. G. M.」

N. G. M. はナサニエル・ジョージ・メイトランドのイニシャル。

彼とエリノア・プールが結婚するのはこの3年後。

「リ G.ブラディ、ダドリー 小間使い エセル」

いかにも芸達者そうな脇役二人。

ブラディ氏はアマチュアながら横浜や東京の舞台で20年以上にわたり活躍してきた玄人はだしの実力者。

エセル・メイトランドはエドワード・メイトランド氏の妻で、後にエリノア・プールの義理の姉となる。

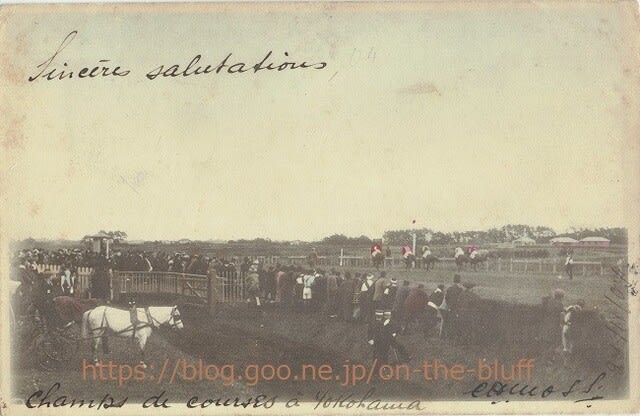

「サン・トイ 横浜パブリックホールにて 1901年 ‘ピンカ・ポンの通りの場面 E. バート氏による」

パブリックホールで上演された際の第一幕の舞台。

「ピンカ・ポン」は中国の架空の都市。

舞台装置と背景画はE. バート氏が担当した。

新聞の劇評では絶賛されているが、看板の文字はかなり微妙。

中国服でポーズをとるエリノア・プール嬢。

図版:すべてアントニー・メイトランド氏所蔵

参考資料:

・The Japan Weekly Mail, March 23, May 25, June 1, 1901

・San Toy Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/San_Toy)

・Poole FAMILY Genealogy, www.antonymaitland.com/poole001f.htm