世界のサッカーファンが熱狂するFIFAワールドカップ。2010年に向けて、すでに予選は始まっており、ファンの熱気もグローバル・レベルで高まっている。今回の開催国は南アフリカであり、すでにFIFAから、ヨハネスブルグの2会場の他、ダーバン、ケープタウン、プレトリア、ダーバン、ポートエリザベスなど、9都市10会場(うち4施設が新設・2施設が改修)を使用する決定が正式に発表されている。

これらの支えもあって、南アフリカはかつてない活況を呈している。ところが、最近ここにも予想外のことが起きてしまった。移民(外国人)労働者に対する襲撃事件が多発し、国内外の注目を集めている。すでに50人以上が犠牲になり、死亡し、数万人が家を追われたたと伝えられている。海外メディアが伝える実態を見ると、きわめて深刻だ。惨状という点では、チベット暴動を思わせるような状況だ。北京への道ばかりでなく、ヨハネスブルグへの道も壊れ始めた。南アフリカはその国旗からも「虹の国」rainbow country とも言われるが、虹の架け橋というイメージはいまやまったくない。

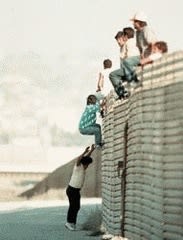

事件の背景は労働・人権問題にある。好景気にもかかわらず、黒人など国内労働者の失業率が高く、30%を越える。南アフリカはアパルトヘイト(もとは「隔離」の意味、有色人種差別政策)を1993年に全面廃止したにもかかわらず、貧富の格差が拡大している。多くの国民は、絶望的な貧困の中で暮らしている。特に、追い込まれた黒人貧困層の不満が爆発したのが今回の事態だ。急激に増加した外国人に仕事や家を奪われると、若者などが考えるようになった。発火点となったのはヨハネスブルグ郊外の旧黒人居住区だった。政府が移民労働者に先に住宅を供給したと思った住民が、外国人を襲撃し、殺戮が国中に広がった。

南アフリカ政府は軍隊を投入し、鎮圧に努めているが、収まる気配がない。 FIFA開催が決まってから、深刻な人手不足となり、ジンバブエ、モザンビークなど周辺諸国から多数の外国人労働者が流れ込んできた。その数は500万人、南アフリカの人口の10%にまで達している。日本で働く外国人労働者の数倍の規模だ。ヨハネスブルグなどの都市で働く建設労働者などの賃金はきわめて低いのだが、周辺諸国からの外国人労働者にとっては、1週間で1ヶ月分以上の水準になるため流入は絶えない。そして、彼らがいないと、経済活動も維持できない。

南アフリカ政府は、国内の暴徒を厳正に取り締まると表明しているが、襲撃の対象となる外国人労働者の不安は解消しない。ケープタウン、プレトリア、ダーバンなどでは、外国人労働者は警察の近くなどに避難し、テント生活をしている。帰国した者は一部に留まり、大多数は不安を抱えたまま滞在している。

多くの外国人労働者は母国に働く場所がなく出稼ぎに来たため、簡単に帰国する訳にも行かない。 これまで、南アフリカ政府は移民労働者を積極的に受け入れてきたが、受け入れ後の対応は外国人にまかせっきりできた。この事件で南アフリカ政府は動揺している様子だが、具体的対策はほとんど打ち出せずにいる。今回の襲撃事件を引き起こした根源、国内の貧困、格差解消にいかに対応するか。そう簡単に対応できる問題ではない。かつてはアフリカの星と言われた国だが、今やその輝きなく、地に落ちてしまった。

FIFAは今回の出来事に強い懸念を示している。現状ではとても開催できる状況ではないと思われる。アフリカにとどまらず、EU諸国でもイタリアのロマ人排斥など、ゼノフォビア(外国人嫌い)も強まっており、南アフリカで再び反外国人の動きが高まることを懸念している。

偶然とはいえ、世界的なスポーツ・イヴェントは、開催にこぎつけるまでに予想もしない出来事が待ち受けるようになった。いずれも少数民族や外国人労働者が発火点になっている。2016年オリンピック開催都市誘致で候補地のひとつに選ばれ、「登山口の入り口に立ったばかりだ」という石原東京都知事だが、「東京への道」は大丈夫?

BS1 2008年6月2日、「拡大する外国人排斥 南アフリカ」

5月27日、深夜に見たBS番組*が、現代のロマ人(ジプシー)の放浪の旅を伝えていた。予定していたわけでもなく、すでに番組の最終部分に近かったが、一見してロマ人と分かった。かつて仕事で2度ほど訪れたルーマニアが舞台で、見覚えのある光景だからだった。あのチャウシェスクまで映像に出てきた。最初、ブカレストへ行ったのは、チャウシェスクが独裁者として権勢を誇示していた時だった。カルダラリと呼ばれるロマ人は、ルーマニアだけで20万人はいるという。

番組で取り上げていたのは、ヨーロッパを横断して旅するロマ人の一団である。17世紀、カロの版画とほとんど同じ状況が今でも続いている。驚くべき光景だ。旅の途上で、村の結婚式で楽士をつとめたり、拾い集めた材料から鍋を作って売り歩いたり、したたかな振る舞いを見せる。民族の習性が変わらないことを実感させられる。ロマに対する他民族の差別も厳しい。旅の途上、宿泊のために村落へ入るのもかなり難しい。滞在を拒否され、村の外でみずぼらしいテントを張り、宿営する。結婚披露宴での演奏を頼まれても、客が望むまでは会場にも入れない。じっと屋外で深夜まで待っている。

最近、EUでこのロマ人労働者に注目が集まっている。イタリアのベルルスコーニ新内閣のロマ人移民労働者への厳しい対応が焦点だ。ベルルスコーニが選挙活動で強調した点のひとつは、犯罪と移民へ強硬な対応だった。イタリアのメディアもかなりセンセーショナルに、移民、とりわけ不法移民と犯罪の関係を伝えていた。ベルルスコーニ大統領は、国内で犯罪にかかわる移民労働者には国外追放などの強い姿勢で臨むことを口にしてきた。

厳しい対応を見せるベルルスコーニ

5月21日、新内閣の最初の閣議をわざわざナポリで開催したのは、いまや国外からも批判されるまでになってしまった同市のゴミ処理の不手際への対応とともに、不法移民に対する強硬姿勢をあっピールする意図があったとされる。しかし、事態は予期した方向とは違った方へ動き出したようだ。ベルルスコーニ内閣は自分たちの不法移民対策は、すでにブリテン、フランス、ドイツなどが実施している内容と変わらないとしている。たとえば、庇護申請をたやすく認めない。移民が家族を招き寄せることに厳しくあたるなどの政策だ。

しかし、ベルルスコーニ内閣が注目され、非難されてもいるのは、警察力を使った規制である。不法移民のチェックが始まり、特にロマ人の居住地区で摘発が強化された。たとえばナポリでは、ロマ人女性による子供の誘拐の嫌疑で、ロマ人居住区の一部が強制撤去されるなどの事態が生まれた。ロマ出身の欧州議会委員モハクシ女史はイタリアのロマ人居住地域を視察し、ヨーロッパで最悪の状況だとイタリア政府を非難した。ロマ人側からも批判は高まり、欧州議会もイタリア政府のやり方を問題としている。

不法移民を必要とする分野

イタリア政府は不法移民を犯罪行為として、漁船などでの入国を厳しく取り締まるとともに、すでに入国し滞在している外国人労働者の国外退去を目指している。他方、彼らはイタリア人が働きたがらない老人介護や家事労働に従事しており、犯罪者ではないという人権団体やメディア、教会なども盛んに活動している。だが、これだけでは、今まで何度となく繰り返され、見慣れてしまった光景だ。

しかし、今回のイタリア政府の新たな対応は、欧州委員会との紛争を引き起こしかねないリスクを含んでいる。ひとつの問題は、犯罪を犯したとして国外追放されるEU構成国の市民にかかわる。もうひとつは、各地域の市長に、適切な所得と住宅がないEU市民には管轄地域内に居住を認めない権限を付与したことである。これらの措置は、犯罪の源と関連づけられることが多い。イタリア国内にいる推定5万人のロマ人を目標にしていることは歴然としている。

言動不一致?

国外追放が規則通り行われることを政府は望んでいるとし、それはEUのルールとも合致するものだと述べている。しかし、EUのある国が他の国の国民を排除するという行動は、域内移動の自由に関する2004年のEU指令で厳しく制限されている。フラティニ大臣はかつては正義と国内問題に関するEUのコミッショナーをつとめた人物だ。

ロマ人の問題は歴史も長く、容易には解決できない。長らく漂泊の旅に生きてきた民族だ。定住化政策の対象としても、きわめて難しい存在となっている。フランスの「郊外」問題とも異なっている。この事態に実効ある政策が提示できるか、不法移民問題の試金石といえる。しばらく成り行きを注目したい。

Reference

"Rome v Roma" The Economist May 24th 2008

* ハイビジョンスペシャル−はるかなる音楽の道(1)− 「さすらいのバイオリン〜流浪の民・ロマの道」. 放送日時:: 5月26日(月) 23:40~1:40

苺(いちご)の高設栽培の例

苺摘み取りの例を記事にしたところ、タイミングよく関連して、日本農業賞の発表が行われた。個人大賞には長野県小諸の農家による科学的管理に基づく苺栽培が選ばれていた。TVが伝えるところによると、この農家は苺栽培に関する気象条件、気温や湿度を計測・管理し、計画的に栽培する努力をしてきた。その結果、苺の収穫を計画的に1ヶ月早めることに成功したとのこと。従来の苺作りは、天候まかせの栽培だった。それがこの新方式では、あたかも工場生産のように、計画的に栽培、管理されている。

それとともに、大変感心したことのひとつは、従来は土耕栽培、石垣栽培などで、地面に接して栽培されていた苺が高設栽培といわれる方式で、あたかも葡萄の木のように棚作りにされていたことである。苺を人の胸の高さくらいの中空で立ったまま採取することができるように工夫されていた。設備費は当然高くなるが、深刻な人手不足の到来を考えると、将来に希望が持てる方向である。

これまでの苺摘み取り作業は、どこの国でも腰が痛くなるような無理な作業を長時間続けねばならなかった。著しく高齢化が進行した日本の栽培農家にとって、きわめてきつい作業であり、外国人研修・実習生などが働く分野になりつつあった。日本ばかりでなく、アメリカ、カリフォルニア州などでの苺や果実栽培も、メキシコなどからの農業労働者に完全に依存している。苺ばかりでなく、ドイツのアスパラガス採取なども似たところがあり、ドイツ人労働者が次第に働けなくなり、ポーランドなどの外国人季節労働者の手に頼るようになっていた。

苺の品種改良ばかりか、栽培方法についても、日本の農家が地道に努力していることを知らされ、少し前途に光が見えてきたような気がした。この例など、外国人労働者に採取を委ねるような方向では決して思いつかない、素晴らしい発想だ。農家が日々の努力の過程で、自ら考え、苦労を重ね、工夫した結果が実ったものといえる。

次のステップで、採取もロボット化することが可能になるかもしれない。そうすれば、外国人労働者に頼ることによる様々な摩擦や紛争もかなり回避することができ、生産性の向上などの好結果につながるだろう。もちろん、すべてがこうした方式に代替しうるわけではないが、日本の農業が目指すひとつの方向を示したものとして評価できる。折りしも、食の安全性が大きな問題となっている。こうした先進技術が普及するような環境が整備、促進されることを望みたい。

日本へ来たアメリカ人の友人が、スーパーやデパートの店頭に並んだ果実、なかでも、苺の粒の大きなこと、サクランボの宝石箱のような美しさ、そして恐ろしく高価なことに驚いたようだ。近くには輸入品のアメリカン・チェリーが箱に入れられることもなく、無造作に置かれていた。野菜の売り場でも、かつては見かけたホワイト・アスパラガスも高級スーパーなどへ行かないとないようだ。主流は採取も容易なグリーン・アスパラガスに代わっている。

消費者の嗜好・要望に応えようと、日本の生産者が大変な努力をしてきた結果としての光景である。いまや曲がった胡瓜や土のついたままの野菜などを見る機会も減ってきた。あの土の匂いが、農家と消費者の家庭をつないでいた絆のような気がするのだが。

苺やサクランボなどの繊細な果実は、人間の手で採取しなければならない。農業ロボットに頼ることは、少なくも現状では難しいだろう。しかし、高齢化の時代、人手不足が厳しい。生産を維持しようとすれば、外国人労働者が選択肢とならざるをえない。

この主題での記事を書いたばかりだが、1月29日付の「毎日新聞」が「イチゴ農家:中国人実習生と雇用めぐりトラブル」と題して、中国人実習生との未払い賃金問題をとりあげていた。栃木県の農園側が「不作」を理由に契約期間前に解雇し、強制帰国を図り、残業代についても同県の最低賃金を下回る時給500円しか払っていなかったことが、紛争の種となったようだ。

また、外国人研修・技能実習生制度にかかわる問題である。法務省は昨年12月に「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」を公表したが、徹底されていない。他方で、外国人に依存しなければならない状況を反映して、2006年の在留資格「研修」の新規入国者数は92,846人、技能実習への移行者は41,000人にまで増加している。制度を実施、管理する体制も、この増加に対応できていない

このブログでも再三指摘してきたように制度上に根本的欠陥があり、こうした指針も徹底せず、ほころびを繕いきれないのが現実だ。制度が複雑過ぎて、当事者でも「研修」と「技能実習」の違いを十分理解できていない。あるいは理解した上で、悪用される可能性を随所に残している。一時はやっと抜本的制度改正かと思わせたが、その後すっかり後退してしまった。

これまで日本の農業が長年にわたり努力してきた成果も、働き手が確保できなければ継承されることなく、失われてしまう。外国人も日本人と同等の労働条件で雇用されるような透明性のある新たなシステムづくり以外に、もはや選択の道は残されていない。日本の苺は誰が摘むのだろう。

アメリカの大統領選挙戦もいよいよ本格化し、これまではほとんど議論されなかった移民問題がいよいよ論点として浮上してきたことをABC・News* が伝えている。

共和党有力候補の一人、ジュリアーニ前ニューヨーク市長の個人的問題のあら捜しから火がついたようだ。ジュリアーニ氏のメイトン夫人がかつて市長の秘書であった頃、旅行の際に支出した費用負担が不明と、政敵の前マサチューセッツ州知事ロムニー候補が指摘。これに対して、ジュリアーニ氏はロムニー候補がハンガリーからの不法移民を家庭で使っていたとやり返した。ロムニー候補は、自分の家の壁や屋根の修理などのサービスを外部の会社に委託し、その会社から派遣されてきた労働者が不法移民だったという状況は、どこにもあることだと述べている。

これ自体は、今や日本の政界でも見慣れた光景になってしまった候補者個人の欠点探しの断片にしかすぎない。しかし、時にこうした一見些細なことから政治家の運命が決まるような展開になることも少なくない。政治家ご本人にとっては、怖いのだろう。とりわけ、投票日が近くなった段階では致命傷となることもある。

同じABCによると、ニュージャージー州で、中米ホンデュラス出身の不法滞在者リベラさんが、犬に咬まれて大怪我をし、その補償と犬の処分をめぐって世論が沸くという事件が注目を集めている。これもたまたま被害者が不法滞在者であったということが、問題を大きくすることになっている。

大統領選序盤の行方を決定するといわれるアイオワ州では、移民問題が選挙民の関心の第一位にランクされるまでになった。全体に保守党候補は移民に厳しくなっている。7年前、ブッシュ大統領が「思いやりある保守主義」を唱えて人気を得た状況とはすっかり様変わりしている。民主党候補の間では、まだ正面から取り上げられていない移民問題だが、選挙民に直接的に影響するテーマだけに各候補とも、慎重にならざるをえないのだろう。日本ではほとんど関心を集めないトピックスだけに、今後もウオッチを続けたい。

* ”Giuliani, Romney Spar on Immigration” ABC News: November 28, 2007

月日の経つのは早い。2005年11月にフランス全土にわたって展開した「郊外暴動」を覚えておられるだろうか。フランスはシラク大統領の政権下であったが、この事態に「国家非常事態宣言」を発して漸く鎮圧した。当時のサルコジ内相の強気の対応が功を奏したといえようか。その後、表面的には平穏さを保っている移民問題だが、問題の根源が解消したわけではない。

こうした中で、先月パリに新しい博物館として、国立移民博物館(la Cité nationale de l'immigration)が開館した*。ほとんどメディアには報道されていない。それにはこの博物館を構想したシラク大統領や企画者たちの考えと、移民政策に厳しい方向を設定しているサルコジ大統領の考えが異なっていることが影響しているといわれる。フランス型多文化共生を目指したシラク大統領や支援者たちとは異なり、サルコジ大統領はフランスという国民国家の主権を強化し、「国民」の再定義を模索している。10月に上院、下院で成立した新移民法は、この路線上でこれまで人道上の観点から寛容であった「家族の再結合」についても、海外から呼び寄せる家族のDNA鑑定を義務付けるなど、制限色を濃く打ち出している。

新移民博物館は開館したばかりで、まだ訪れる機会がないが、労働分野のウオッチャーとしては、ぜひ見てみたい。移民を対象とした博物館は世界にいくつかあるが、今後充実がはかられるならば(そうならないような兆候もすでにあるが)、ニューヨークのエリス島移民博物館と並び注目すべき存在になるだろう。

とりあえず、ウエッブ上に公開されたサイトを見てみたが、このHPに公開されている「フランスの移民の歴史(1820-2006)」をヴィジュアル化したLe Film は、映像イメージとしては大変良くできていて興味深い。このブログで取り上げたばかりのジャック・カロのジプシーの旅芸人の銅版画も冒頭に出てくる。フランスが多民族文化国家として形成されてきたことを示す歴史的な資料の断片が多数含まれている。もっとも、最近になるほど迫力が失せてくる。

製作者が最も悩んだのは、恐らくこのビデオの最後に出てくるはずの「郊外暴動」の位置づけだったのではないか。ビデオの時代区分の最後は2006年となっているが、フランス全土が燃えた「郊外暴動」の衝撃的映像は含まれていない。自他共に認める移民(受け入れ)国となったフランスにとってこの出来事は、「多文化主義」の終わりであったのか、新たな時代の始まりなのか。

*

Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Palais de la Porte Dorée

293, avenue Daumesnil 75012 Paris

場所は旧アフリカ・オセアニア美術館の跡地。サイトには地図もある。

Jacques Callot. Gypsies(Bohemians)

イタリアでジプシー(ロマ)の受け入れ問題が政治論争の的となっている。記事*を読みながら、ジャック・カロのことを思い出した。17世紀ヨーロッパ最高の銅版画家のひとりである。カロは、1592年(ジョルジュ・ド・ラ・トゥール誕生の1年前)ナンシーに生まれた。今日改めてその作品群を見る時、恐らくこの時代のヨーロッパ世界の最も客観的な観察者ではないかと思われる。ヨーロッパ各地の宮廷貴族からジプシーの世界まで、自らの体験を通した確かな目で鋭い観察を残している。

ナンシーに祖父の代からの下級貴族の子として生まれ、画業を志したが反対され、家や周囲との軋轢を逃れ12歳ころに家出をし、当時芸術家たちの憧れの地イタリアを目指した。途中、所持金を使い果たし、ジプシーの旅芝居一座に入れてもらい、フィレンツェまで行く。そこで一行から分かれてローマまで行くが、ナンシーで顔見知りだった商人に見つけられ、両親が悲嘆にくれているからと、実家に連れ戻された。

このジプシーとの旅の経験は、カロのその後の作品に見事に結実している。カロの描いたジプシーの一団の旅姿、大樹の下での食事の準備の光景など、体験なしには描けない見事な作品となっている。カロはその後も再び家出同然のイタリア行きを試みている。当時のイタリアの魅力がいかに強かったかを感じさせる。今日とは異なり、イタリアへの行路は決して安全なものではなかった。それだけに個人の旅行者は巡礼や商人などに頼んで一行に入れてもらったりして旅をした。

ジプシーとイタリアの関係は、今日でも切れることなく続いている。最近のイタリアの政界でひとつの大きな論争の的となっているのが、EU新加盟国ルーマニアからのジプシー(ロマ人)の扱いである。彼らはほとんど定住の地を持つことなく、国境を越えて漂泊の旅を送ってきた。

移民(外国人労働者)問題にとって、地政学的要因が果たしている役割は想像以上に大きい。隣国と離れた島国であるか、地続きの大陸であるかによって顕著な差異が生まれる。地続きであっても、様相はそれぞれ異なる。

イタリアはヨーロッパ大陸の南端に位置しているが、地続きの部分の国境線はそれほど長くない。長靴状の国土の北部でフランス、スイス、オーストリアなどと国境を接しているが、アルプス山脈などの自然の要害もあって、他の大陸諸国と比較して国境管理は容易なように見える。しかし、現実には長年にわたり、多くの深刻な問題を抱えてきた。

イタリアは1960年代までアメリカやヨーロッパの中心部の国へ移民や出稼ぎに出ていた国でもある。その後の経済発展とともに、一転して出稼ぎ労働者の受け入れ側になった。今日の大きな問題は、北アフリカやアドリア海側からの不法入国者の絶えざる流入である。特に、困難さを増しているのは、歴史的には6-7世紀から世界中を移動しているといわれるジプシーの問題である。

ジプシーは、ルーマニアからの移動、進入が多い。ルーマニアは今年1月EU加盟を認められたが、イタリアは5年前からルーマニアからの入国者には査証免除をしてきた。これまでイタリアではルーマニア人は見慣れた存在であり、言語的にも近く、社会的統合もさほど難しくはないと考えられてきた。しかし、イタリア国内にいるジプシーの生活状況はきわめて劣悪なことが多く、政治問題となるような犯罪の温床にもなってきた。最近では、ある犯罪事件をきっかけにローマ市内のジプシーの居住区をブルトーザーなどを使い、強権で撤去したりしている。

2004年のEU指令は、「国家の安全保障に脅威となるような場合には、国内にいる移民の退去をさせることができる」としている。最近のイタリアではジプシー流入と社会不安を結びつける非難が増大している。確かに絶対数が多いので、犯罪者なども多いようだ。彼らを国民として統合するのは難しいと考えるイタリア人も増えた。

他方、イタリアで自分たちは差別されているとするジプシー(ロマ)も多い。彼らは大体バスで国境管理の行われていない地帯からイタリアに入ってくる。イタリアとルーマニア両国首脳は最近、協議の上、ルーマニア警察官の連絡オフィスをイタリア国内の置くことにした。さらに、EU本部に対して「ロマ人種のようなエスニック・グループを含むような移民の困難な状況」に特別の構造基金からの助成増加を求めている。「困ったときには手を出して、金を乞え」というジプシーの慣わしがあるようだが、どうやらイタリアもそれに倣うようだ。もっとも、ジプシーの占い師などから「耳に心地よいことを言われたら、財布に気をつけろ」という言い伝えもあったようだが。

*

“Disharmony and tension” The Economist November 10th 2007.

アメリカ連邦移民法の改正失敗は、さまざまな問題を露呈し始めた。すでにいくつかの変化については、ブログの話題としてきた。ひとつひとつは小さな動きではあるが、今後のアメリカを含め、先進諸国の移民労働者政策の潮流変化の兆しと考えられるので、継続してウオッチを続ける。

最近のメディアが伝えるアーカンソー州の実態を見てみたい*。今週、同州の食肉加工業など大企業のいくつか、州政府のお歴々、ローカルの組合American Civil Liberties Union などが「アーカンソー・フレンドシップ連合」Arkansas Friendship Coalition なる組織を結成することになった。目的は連邦移民法の欠陥を埋めるために、州がなにをすべきかを協議することにあるという。

こういう動きが生まれたのは、同州に隣接するオクラホマ、ミズーリーなどの諸州が反移民の色彩が濃い新州法を制定したからである。たとえば、オクラホマの「租税者と市民保護法」Taxpayer and Citizen Protection Act は、本年11月1日から施行されている。この法律はこの種の立法としては、アメリカでは最も厳しいものになる。とりわけ使用者に対する責任を強化し、実質的に入国に必要な書類を保持しない労働者は仕事につけなくすることを狙っている。不法移民は教育、医療などの給付を得ることも難しくなる。

アーカンソー州でも、反移民のグループは同様な立法を考えるようになっている。同州の北西部には多数のヒスパニック系の住民がいるが、4つの地域の警察が移民法を今までより厳しく、「効率的」に適用することで合意した。 同州民主党のマイク・ビイブ知事は、州兵が不法移民にもっと厳しく対応するよう求めている。

こうした動きは、批判も強い。アーカンソー州では、移民労働者のほとんどはヒスパニック系だが、州経済に直接・間接、年間29億ドル近くの貢献をしていることを無視しているという指摘もある。アーカンソーは、アメリカで2000ー2005年にヒスパニック系人口が最も増加した州である。州の人口予測について国勢調査局は2010年には3百万近くになり、そのうち6%が移民となると予測している。

アーカンソー州への移民の中で20-45歳層は60%であり、全国平均の54%を上回っている。この相対的な若さは、同州でベビーブーマーが退職した後を代替する動きが進行していることを示しているともいわれている。ウインスロップ・ロックフェラー基金の推測では、彼ら移民労働者がいないと、アーカンソー州の製造業の年間収入は14億ドル近く減少するとされる。まさに「不法ではあるが、いなくては困る」存在になっている。

移民(外国人)労働者は、国境を越えて流入してくるという「フロー」の側面にばかり目をとられることなく、すでに国内に滞在している「ストック」の側面にも注目をする必要がある。

こうした批判を前にして、アーカンソー・フレンドシップ連合は、不法移民に歓迎のためのマットを敷くのが目的ではないという。近隣諸州の対応変化に、自分たちも対応せざるをえないからだとする。地続きの州の難しさではある。手をこまねいていれば、「厄介者」の不法移民は開いている門を目指してくるからだ。しかし、彼らなしには動かない部分も増えてきた。「内なる敵」といかに折り合うか、課題は厳しい。

アメリカの移民法が新大統領の下で再検討され、立法化されるまでには、早くとも2009年まで待たねばならない。不法移民への風当たりは地域レヴェルではかなり強まっており、反移民的、保護主義が連鎖反応的に拡大する兆しが見える。大統領選に向けて、移民問題が国政レヴェルで政治問題化するのは時間の問題だろう。

同じ問題はこの極東の島国でも不可避的に進行している。末世的な政治の混迷もあるが、日本は外国人労働者問題を正面から取り上げることを意識的に回避してきた。女性と高齢者を「総動員」して労働力不足に対応するという。しかし、労働環境の劣化と「生活の質」の低下は覆いがたい。頼みの綱の「ワーク・ライフ・バランス」も根付くまでにはかなりの時間が必要だ。すでに200万人を越える外国人登録がある。「内なる敵」を味方にする視点が必要なことはいうまでもない。なににつけても「破綻」しないと目が覚めないこの国の姿、いつまで続くのだろう。

* "Illegal, but useful." The Economist November 3rd 2007.

このブログでも定点ウオッチの対象としてきたが、EU拡大に伴いポーランドなど東欧諸国から旧加盟国のイギリスなどへの出稼ぎ移民が急増している。たまたま見たBS1でも取り上げていた*。移民問題は海外紹介番組のテーマとしてなじみやすいのだろう、比較的良く取り上げられる。

ポーランドは、2004年5月EU加盟が認められ、労働ビザなしに働くチャンスが生まれた。しかし、ドイツ、フランスなど大陸諸国は国民感情、雇用機会の得やすさなどの点で、出稼ぎ先として限界があり、最近では経済好調なイギリスが選択肢として有望視されてきた。ポーランドからは3年間で100万人近くが流出している。国内での労働者の平均賃金はEUでも最低の部類で、海外出稼ぎが急増している。イギリスとは4倍近い差がある。いまやイギリスは移民希望者にとって「新しいアメリカ」となり、英仏海峡はリオグランデになったいう誇張さえある。

海外への労働力流出は高い専門性や技能を持つ医師や看護士にまで及んでいる。医師の月給はポーランドでは10万円くらいだが、イギリスでは10倍近くとなる。とりわけ、需要の多い麻酔科の医師は4分の1が流出してしまった。そのために手術ができない状況も生まれている。待遇改善を求めて、5月末には医師、看護士の無期限ストが行われた。しかし、政府は手立てがない。こうした「頭脳流出」の問題は、アジアでもフィリピン看護士、医師などのケースとしてブログで取り上げたこともある。

例に挙げられたのは、バルト海に面するポーランドのコヴォブジェという人口5万人くらいの漁業と観光で生きる小さな町である。ここからイギリスへ出稼ぎに出る夫婦の話だ。小学生の二人の子供は祖母の下に預けて、3年間は戻らない決意で出稼ぎへ行く。

夫クシシュトフと妻ゴーシャの二人併せての月給は、日本円で月16万円。これまで貯金した40万円のうち、20万円を持ってイギリス、スコットランドの首都エジンバラまで30時間以上のバスの旅である(ちなみに空路を利用すれば、はるかに短時間で樂であることはいうまでもない)。

エジンバラで思いがけない障壁となったのは、英語の能力だった。 ロンドンは好景気に支えられて、建築ラッシュが続いている。よく働くという評判のポーランド人の働き場所は数の上では多数ある。残業をいとわなければ、月給は30万円近く本国の5倍近くになる。ロンドン西部には、ポーランド人街まで生まれている。しかし、ポーランド人の間の競争も激しく、路上生活者も増えている。ロンドンのホームレスの実に3割はポーランド人といわれる。

エジンバラに到着した夫妻は安い部屋へ引越し、 3日分の食材費用は2千円で暮らす。大学院卒の資格を持っている妻ゴーシャは大衆レストランで皿洗いと掃除をして働く。賃金は時間賃率1300円の最低賃金である。1週間働いても26000円、家賃分しか稼げない。妻は時間帯が異なる別のレストランでも働くようになる。いわゆるダブルジョッブである。大型自動車免許を持つ 夫はもっと苦しく、草刈りで日給5千円である。

この事例は、ケースとしては良くあるもので、それ自体珍しいものではない。出稼ぎ先の国の言語能力が十分でないと苦労するというのは、外国人労働者に共通の問題だ。

今回のTV番組もそうだが、実態を報じるだけで解決への示唆がない。重要な教訓は送り出し国にどうすれば産業・雇用の機会を創出し、貴重な労働力の流出を抑制することができるかという視点である。出稼ぎ労働者の海外送金で、送り出し国が活性化、発展して行くというシナリオは、途中での漏出、無駄が多い。出稼ぎに頼って経済発展に成功した国はそれほど多くない。

医師や看護士の流出のように、自国の医療・厚生水準も劣化してしまう。送り出し国における産業・雇用振興のプログラムを関係国の協力で地道に創り出して行く視点が必要だ。EUレベルではかつてイタリア政府などが提案したことがあったが、その後真剣に検討された様子がない。他方、このたびのイギリスでの同時多発テロ未遂事件で、イギリス政府は医師などの高度な専門家などの受け入れに慎重な対応をすることを迫られ**、思わぬ要因で国境の壁は再び高まろうとしている。

*BS17月14日 「ポーランド発 イギリス行き」 EU拡大で増える出稼ぎ労働者

**ブラウン首相は事件後の対応について議会で、イギリスに入国してくる高い熟練を持った労働者の背景についてチェックを拡大すると言明、NHSへの医師のリクルートについても適切な対応を検討するよう指示したと述べている。

グローバル化が進展しているといっても、国境は有形、無形、さまざまな障壁となって人々の前に立ちはだかっている。これらの障壁は決して一方的に低くなっているのではない。このブログがウオッチの対象としているように、国境の門扉は時によって開かれたり、閉められたりしている。このドアの開閉の程度が、いわば移民政策の有りようを示している。

メキシコからのアメリカへの労働者流出は、年間50万人の規模になった。この流れ、とりわけ入国に必要な書類を持たなかったり、定められたドアを通らない、いわゆる不法移民の増加をいかに抑止し、コントロールするかは、国境線の長い大国アメリカにとってきわめて難しい政策課題となっている。ブッシュ政権の移民法改正は、未だに決着がつかないでいる。

急増した外貨送金

注目される変化は、外貨送金の次元に起きている。合法・不法を問わず、アメリカ国内で働くメキシコ系労働者が働いて得た所得を、メキシコの家族などへ送金する流れが急速に拡大している。

アメリカからメキシコへ流れる外貨送金は、メキシコ銀行の推定では、2006年におよそ230億ドルに達した。12年間で7倍という増加である。

ところが、これまでこうした送金にはさまざまな問題があった。アメリカでは不法滞在者は銀行口座が開設できなかった。また、口座がある場合でも、送金手数料が高くついた。そのため、時々帰国する際に現金で携行する、友人に手渡す、地下の送金網に頼るなどの手段で、メキシコへ持ち込まれてきた。帰国者をねらう窃盗なども多発していた。しかし、最近、この送金をめぐる障壁が急速に崩れ、安全な送金のルートが拡大してきた。

メキシコの銀行バンコメールによると、送金手数料は1999年の平均9.2%から2007年1月には3%にまで引き下げられた。平均の小切手送金額も、8年前の290ドルから350ドルへと増加している。さらに銀行経由送金の90%がインターネットを介して行われるようになった。この比率は、1995年時点では50%であった。

銀行口座のない人々

しかし、アメリカへ出稼ぎにくる労働者の大多数は、農村出身者である。彼らにとっては、3%の手数料自体、かなりの負担となっている。こうした事情を考慮し,メキシコ銀行とアメリカの連邦準備委員会が協議し、Directo a Mexico(正式名は、FedACH International Mexico Service) という送金コスト削減策を検討、導入することになった。これによると、アメリカ・メキシコ間の当事者同士の送金業務が1日で完了するといわれる。

システムが円滑に機能するよう、両国の中央銀行が媒介する。送金額のいかんにかかわらず、$0.67切り下げる。その結果、銀行によって異なるが、350ドルの送金について、2.50~5ドルの手数料となる。これで送金手数料は従来の半分以下となる。この方式は始まったばかりで、利用者は月に27,000件程度である。そのほとんどいえる26,000件は、実はアメリカ政府からメキシコにいる社会保障受給者への支払いである。かつて、アメリカで社会保障受給番号(いわゆる国民背番号)をもらって働いていた人たちである。

メキシコ移民の出身地は圧倒的に農村であり、貧困で受け取り側が銀行口座を持っていない人が大変多い。この点をなんとか解決するため、メキシコ政府の銀行Bansefi が、アメリカで働くメキシコ人労働者が帰国することなく、口座を開くことができるシステムを考えている。

移民自身がこうしたプランに乗るだろうか。これについて、メキシコ銀行は70%は開設するだろうと楽観している。その理由として、ヒスパニックの将来を見越して口座開設に意欲的なアメリカの銀行が、アメリカの入国管理 Border Control が要求する入国に必要な正式書類がなくても、メキシコ領事の身分証明だけで、口座開設を認めるようになっているからだ。移民の合法化が行われなくとも、送金は合法化されている。移民法改正について決定の遅い政府や議会をさしおいて、ビジネス化は将来を先取りして進行する。

こうしたシステムがアメリカ・メキシコ両国の側で展開すると、メキシコ人の苦労の結果が、手数料や強盗によって掠め取られることもなく送られることになる。 ブッシュ政権の政策で国境の物理的障壁は高くなるが、送金を阻んでいた障壁は急速に低くなっている。

Source:

’Handled with care’. The Economist April 21st, 2007.

移民問題グローバル・ウオッチ

スタインベックの名作、『怒りの葡萄』の情景を思い浮かべることのできる人は少なくなった。1930年代大恐慌の中、オクラホマの砂塵の舞う貧しい土地を離れてカリフォルニア州サン・ホアキン・ヴァレーへと新天地を求めた人たちの物語である。豊かな日の光と水に恵まれたこの地は、農業にとっては当時、理想の場所であった。自然の環境は今も変わらない。しかし、そこで働く人々の実態は70年近くほとんど改善されていないらしい。グローバル化は新たな貧困を再生産している。

ブッシュ大統領の移民政策は、中間選挙後ほとんど実質的進展がない。イラク問題の収拾で手が回らないのだろう。しかし、政策実施が遅れるほど、不法移民増加などの既成事実が定着してしまい、選択肢はなくなり、対応は困難の度を増す。最近のニュースがその実態を伝えている。*

不法移民が支える農業

サン・ホアキン・ヴァレーは、「カリフォルニアのアパラチア」といわれたように、貧困者が多い地域ではあった。東部アパラチア山脈の一帯が、公的扶助などに依存して生きる貧しい人々が多いことはアメリカでは良く知られている。

しかし、ヴァレーの現状は見方によっては繁栄しているともいえる。2002年、このヴァレーがあるフレスノ郡は28億ドルという全米の農産物の半分近くを生産した。それを支えるのは南の国境を入国に必要な書類を所持せず、あるいは偽造の書類で潜り抜けてきたメキシコ人などヒスパニック系労働者である。そして、この地域の農場主は、長らくこの安く豊富な労働力に依存して経営を続けてきた。

しかし、いくつかの局面の転換があった。ひとつの転換は、1960年中頃、それまで季節労働者を合法的に受け入れてきた「ブラセロ・プラン」が中止されたことである。その後、1970年代中頃に農業労働者の組合が結成されて、連邦最低賃金の倍近くまで賃金が引き上げられたこともあったが、農場主たちはあまり意に介さなかった。賃金率が2倍になったところで、彼らの採算にはあまり響かなかったのである。

そして近年再び局面が変化した。過去数年間に国境管理が厳しくなり、同時にアメリカ側の建設産業が活況を呈したことで賃率が上がり、そちらに移民労働者が流れて、低賃金で果実採取などに従事する労働者を確保することが困難になってきた。

追い込まれる農場経営

農場経営に関する自然条件が恵まれていても、人手が足りない状況が生まれている。カリフォルニア州選出の上院議員フェインシュタイン Dianne Feinstein が主張するように、不法移民をなんとか合法化して認める以外に、この地で農業を維持することが難しくなってきた。この地域はアメリカ国民にとっては重要な食料の供給地でもある。

かつて日米の移民労働のフィールド調査を実施した時に、この地の農業は、もはやヒスパニック系(不法)移民に頼ることなしには存続しえないことを実感した。確かにコンバイン、トラクター、航空機による農薬散布など農業の機械化も普及したが、葡萄、いちご、トマトなどの摘み取りは、まだかなりの部分人手に頼らざるを得ない。

こうした状況を背景に、サン・ホアキン・ヴァレーの農業労働者賃金は1993年から以前の6.29ドルから9.43ドルへ引き上げられたが、小売業などの産業と比較するとかなり低い。

寄せては返す移民の波

「ブラセロ・プラン」廃止の後も長い間、メキシコの農業労働者は夏の収穫期に国境を越えて出稼ぎに来て、小さな掘っ立て小屋などを借りて住み、農閑期になると故郷へ戻っていった。国境はあってなきがごとし状況だった。しかし、いまや国境管理が厳しくなり、入国に必要な書類を持たずになんとか国境を越えたとしても安心できない。移民局などに発見されて強制送還されると、戻ってくるのが大変困難になっている。家族との離散も避けがたい。そのため、なんとかアメリカで見つからないように身を隠す努力をする。

国境の南から太平洋の波のように移民が押し寄せ、そのかなりの部分がアメリカ国内に残るというイメージが生まれている。アメリカへなんとか入国できたら、そこを足場に家族を呼び寄せ、アメリカでの生活基盤の確保を図る。そのためには、本国送還されないように、さまざまな手立てを講じる。

こうして、不法に入国したヒスパニック系労働者も世代が変わると、少しずつ社会的な地位上昇も進む。教育熱心なアジア系移民ほどではないにせよ、上昇志向は強い。教育が最も確かな社会的地位向上の道なのだ。

アメリカは社会的格差はきわめて大きな国だが、これまであまり問題にされなかった。それは、きわめて苦難を伴う道とはいえ、「アメリカン・ドリーム」を実現させる空間が存在したからである。しかし、今アメリカも大きな岐路に立っている。格差拡大への不安がかつてなく高まっている。上下両院共に民主党優位となったアメリカ議会が移民にいかなる選択をするのか。その行方に、今年も目が離せない。

Reference

* "A job for all seasons." The Economist December 26 2006

生活の質 Quality of Life の国別スコア(Economist Intelligence Unit)

クリスマス休暇を前に、イギリスからオーストラリアへ戻る友人B夫妻が東京経由で帰国するというので、久しぶりに歓談の機会を持った。B氏はオーストラリア国籍だが、イギリス国籍も保有している。奥さんは生粋のオーストリア人(オージーAussie )である。B氏は、もともとイギリス生まれで北東部の有名大学で教鞭をとっていた。30歳代の終わりにオーストラリアの大学へ職を求め、活動の場を移した。当時はサッチャー政権成立の直前で、イギリス経済は停滞の色が濃かった。

イギリスで勤めていた大学は、オックスブリッジに次ぐ立派な大学だったが、訪れるといつもどんよりと雲が立ち込めた天気だった。B氏が選んだ「新天地」は、オーストラリアでも「サンシャイン・シティ」の名で知られる晴天日数の大変多い場所。確かに天候はメンタルにも影響することを実感する。明るい日差しの中では生活態度が前向きになる。

イギリスはともすれば移民を受け入れる国と思われているが、現実に人口の出入りがどうなっているかは、あまり明らかにされてこなかった。「移民」というと、概して仕事を求めてイギリスに働きに来る外国人を思い浮かべ、イギリス国民の仕事を奪う存在と考えられてきた。イギリス人が海外へ移民するという視点や発想はほとんどなかった。驚いたことに19世紀以来、この観点からの調査は実施されたことがないとのことである。

最近、あるイギリスの研究機関*が公表した内容によると、人口の出入りはほとんど同じくらいのようだ。昨年のデータでは、20万人近いイギリス人が帰国する意思なくイギリスを出国し、550万人が国外に居住しているという。そして、5800万人が自分の先祖はイギリスから来たとしている。これは驚くことにインド、中国に次ぐ順番である。彼らの多くは日光の多い地へ引退の場を求める老人ではなく、3分の2は労働者である。

行く先として彼らの選んだ上位10カ国の中で、6カ国は英語を話す国であり、その他もすべてヨーロッパの国である。オーストラリア、スペイン、アメリカが最も行きたい国となっている。

イギリス人に海外流出を決意させるのは、より良い仕事の機会と住居が最も大きな理由だが、イギリスの高い生活費と住宅も上げられている。イギリスに持ち家があればそれを売却して、海外でもっと良い家を買いたいというのが動機となっている。別にイギリスが嫌いというのではないが、海外の好条件に引かれるという理由が多い。実際、イギリスの2003年から2005年にかけて可処分所得はほとんど増えていないし、生活の質も決してよくない。The Economist Intelligence Unit による生活の質の順位づけを見ると、アイルランド、オーストラリア、スペイン、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、フランスとなっていて、イギリスはフランス以下にランクされている。

こうして海外へ流出しようと考えるイギリス人は予想外に多いが、彼らを受け入れる側の条件は年々厳しくなっている。概して熟練・技術水準の高い人材を受け入れるというが、実際にどんな職種が求められているのかはあまり分からない。建築家、エンジニア、医者は人気があるようだが、状況は透明ではない。

友人B氏の話を聞いても、イギリスへは高齢のため養護ホームで暮らしている母親の見舞いに時々戻るが、帰国永住するつもりはないという。母国との精神的つながりは残しながらも、生活環境の差違には抗しがたいらしい。こうしてまた1人の定住移民が誕生している。

*

Institute for Public Policy Research (IPPR)

Reference

"Emigration: Over there" The Economist. December 16th 2006.

日本でも男性の看護師、介護士に時々出会うようになったが、未だ圧倒的に少数派である。しかし、フィリピンでは珍しくない。 偶然、BS1の番組 「介護士を目指す15歳の少年:僕とおばあちゃんのために」『アジアに生きる子供たち』で、その涙ぐましい苦闘の日々を見る。

フィリピンの小さな町カランバで、年老いて病いに悩み、余命も少ないおばあちゃんの面倒を見ながら、ジュニア看護師養成学校へ通っている15歳の少年ジェフリー君の毎日が映し出される。父親は15年前に家出、母親は海外出稼ぎに出たまま消息不明。20歳の兄デルフィンは、失業しており、おばあちゃんの介護をするつもりもない。

ジェフリーは漁師の手伝いや町のレストランで夜中に働き、学費と生活費を稼いでいる。介護士養成学校の制服を買うお金もないほどの貧しさだ。しかし、こうした貧困の極みの日々を過ごしながらも、おばあちゃんの面倒を見つつ、学校に通っている。その姿は実に感動的である。日本ではあまり目にしなくなったイメージである。

看護師養成学校の実習では、日本人が経営している高齢者向け施設で1週間を過ごす。実習生のひたむきな奉仕の姿が見る人の胸を打つ。時にいらだったり、わがままになる高齢者にもじっと耐えて、介護する若者の姿は感動的で言葉がない。将来、この施設で働くことができるようになったら、どんなに素晴らしいことかという彼らの思いが画面を満たす。

身よりもない環境の中で、やっと心を許せる友達となったマイケルの家も、姉ルースがクエートで介護士として6年間働き送金し、7人家族を支えている。一時帰国したが、まもなくサウジアラビアへ出稼ぎに行く。海外への出稼ぎ生活が多くの苦難を伴っていることはいうまでもない。しかし、この姉もその一端は口にしても、じっと耐えている。

国内に雇用の機会が十分ないフィリピンでは、多くの人々が海外へ出稼ぎに行く。肉親、家族から離れて見知らぬ地で働くことは良いことばかりではない。海外で働いている間に、家族と離散状態になってしまうことも珍しくない。逆境にくじけないフィリピンの人々の明るさだけが救いである。

しかし、一歩距離を置いてこの厳しい実態を見つめる時、果たしてこの状況を続けていていいのだろうかという思いがする。フィリピン政府は経済発展が軌道に乗るまでの間、海外移民に頼るといい続けてきた。大統領は「海外出稼ぎ労働者は英雄だ」とまで持ち上げる。しかし、この国はあまりに長い間、こうした状況を続けてきた。生まれ育った土地や国に、仕事の機会があることが基本的には望ましいことである。貧困から逃れるために海外出稼ぎを企てる過程では、ブローカーなどから多額の借金を負ったりもする。グローバル化の時代とはいえ、海外出稼ぎは次ぎの選択であるべきだ。そのためには、なにをしなければいけないのか。移民問題の原点がそこにある。

* 「介護士を目指す15歳の少年:僕とおばあちゃんのために」 『アジアに生きる子供たち』2006年11月23日 BS1

アメリカの中間選挙で民主党が躍進したことが判明した11月8日、BS1「世界のドキュメンタリー」が、「それでもアメリカに行きたい」Crossing Arizona という番組を放映していた。2005年に作成されたものである。

その内容は、このブログで継続して追ってきたテーマである。新しいことはほとんど含まれていないが、日本人があまり真剣に考えているとは思われない移民問題の実態について、映像を介してひとつの迫真力を持ったケースを見せてくれた。

注目を集めるアリゾナ州

アメリカ・メキシコ両国国境に1120キロに及ぶフェンスを構築する法案がすでに成立している。カリフォルニア州サンディエゴからエルパソにわたって封鎖が強まった反動として、越境者がアリゾナ州境へと移動してきた。そのため、アリゾナ州が越境者の多い州として、最近はさまざまな問題が生まれている*。国境地帯では、毎年50万人近くの越境者が逮捕されている。その背後には100万人を越えるといわれる越境者が存在する。さらに、過酷な国境越えで数千人が命を落とす。

番組ではNAFTAが越境者増大の契機となったと伝えていたが、必ずしも正確な認識ではない。それ以前から越境者の流れはさまざまに存在した。「ブラセロ・プラン」と呼ばれた農業労働者の「ガストアルバイター」型の合法的労働者受け入れ時代から、アメリカ人がやりたがらなくなった仕事を引き受けているのは、メキシコ人を中心としたヒスパニック系労働者である。

さまざまな関係者

国境では越境者や国境パトロールばかりでなく、さまざまな組織や団体が活動している。越境者を商売にしているコヨーテといわれる越境あっせん業者もいる。国境は密輸業者などが暗躍する場でもある。他方、テレビが伝えたHumane Bordersなどの人権団体も、越境者擁護のために砂漠地帯での給水などの活動を人道的観点から実施している。

他方、不法入国者によって牧場が壊されたり、家畜が被害を受けたり、ごみの捨て場となるなどの被害を受ける牧場主も多い。アリゾナ州では2004年に不法移民取締り強化をする法案の是非を問う世論調査が行われ、56%が取締り強化を行う法案に賛成した。反移民感情がかなり高まっている。「メルティング・ポット」とも呼ばれてきた多文化主義が失敗し、アメリカを分裂させているとの批判も強い。

2005年アリゾナ州ツームストンでは、自警団ミニュットマンが組織された。国境にメディアの関心をひきつけようとする意図もある。

必要な超党派の協力

問題の根源は深く、単なるグローバリズムのひとつの結果と片づけるには重い、多くの課題がある。問題を整理し、破綻した移民システムを建て直すのはかなり大変である。その中で、ブッシュ大統領が掲げてきた「総合的移民政策」は、民主党のケネディ上院議員などが考える案とも重なる部分が多く、政策の方向としてはかなり良く考えられた内容になっている。しかし、その実現のためには皮肉なことに民主党の力を借りないかぎり難しい情勢になっていた。ブッシュの「総合的移民政策」の中身は共和党よりは民主党議員の考えに近いところが多いからだ。

今回の民主党の議院支配で、「総合的移民政策」が実現できる可能性は従来よりも高まったといえる。守勢にまわったブッシュ大統領にとってはイラク問題とともに、「これは君たちの問題でもある」とボールを投げ返すことができるからである。しかし、これまでの対立の経緯もあり、どんなことになるか。しばらく、成り行きを見守りたい。

* 今回の中間選挙でアリゾナ州は反移民的な4法案を投票にかけ、すべて成立した。

References:

「それでもアメリカに行きたい」Crossing Arizona, 2005年、レインレイク・プロダクション

「世界のドキュメンタリー」 2006年11月8日 BS1放映

Tamar Jacoby. 'Immigration Nation.' Foreign Affairs. November/December 2006.

やや右よりで観念的ではあるが、中間選挙前の問題状況を伝えている。

“Auf wiedersehen, Fatherland”

EUの基軸国であるドイツにおける移民問題は、フランスやイギリスほど大きな注目を集めてこなかった。しかし、ドイツに移民をめぐる問題がないわけではない。実は別の問題が静かに進行していた。

これまでドイツは、トルコなどからの移民受け入れ国というイメージが強かった。しかし、改めてドイツの受け入れ数と送り出し数の差を見ると、ネットでは送り出しが多くなっているという記事*が目にとまった。

北海に面したドイツの港町ブレーマーハーフェンBremerhaven から19世紀には、ドイツ、ロシア、スカンディナビアなどから、7百万人近くが新大陸アメリカなどへ移民していった。私は訪れたことがないが、この港町にある「ドイツ移民センター」には、当時の出港時を体験させるコーナーや移民が目指したアメリカ、ニューヨーク港外のエリス島移民管理事務所などの展示があるらしい。当時、出港は移民にとってドイツ国籍を捨てることであり、祖国との永遠の決別を意味していた。

しかし、その後かなり長い間、ドイツはトルコなどを中心に移民を磁石のように引きつける国であった。とりわけ「ガストアルバイター」プログラムが機能していた1970年代半ばまでは、多くのトルコ人労働者がドイツへやってきた。その後、移民へのドアは閉じられていったが、ドイツはEU諸国の中でも圧倒的な移民受け入れ国であった。そして1989年のベルリンの壁崩壊は、東西ドイツ間の人の移動を増加させた。荒廃した東ドイツから豊かな西ドイツへ、エスニック・ジャーマンの帰国、ソヴィエットからのユダヤ人の移住などが進んだ。

だが、今や流れは逆転している。外国人やエスニック・ジャーマンの入国数は大きく減少し、逆に故国を離れるドイツ人が加速している。2004年だけでも15万人以上のドイツ人が、海外出国の届けを提出した。1884年以降、最大の数である。流出・流入の差でみると、ネットで流出の国となっている。今は出国も航空機や列車になり、かつてのような移民や家族が悲しむ光景もみられない。高い熟練・技能を持った人には、ベルリンだろうが、ミュンヘン、ロンドン、ニューヨーク、どこでも違和感がない。

ドイツの政治家はしばらく前まで移民労働者の流入を問題としていたが、いまは流出問題にひそかに悩んでいる。ドイツに魅力を失った若い人が出国する動きが強まっているからである。2006年前半6ヶ月に69,000人のドイツ人が出国、47,000人が戻ってきた。ネットの流出は22,000人である。 心配のし過ぎかもしれないのだが、これから長く続く国力衰退の一歩かもしれない。

確かに8200万人の国民からみれば取るに足らない小さな数だが、その背後に「頭脳流出」brain drain という深刻な問題が隠れている。優秀な頭脳の持ち主が海外へ流出する問題である。正確な実態は不明だが、アメリカやスエーデンなどで brain gain の方が多いというのに、うわさではドイツは流出の方が多いらしい。

ひとつの例が挙げられている。ドイツ医師会によると、12,000人のドイツ人医師が海外、特にイギリス、スイスなどで働いているとのこと。イギリスの医師不足が深刻なことは以前に記したこともある。昨年、アメリカで働くドイツ人医師の数を上回った。そして、同じドイツ語圏のオーストリアが、ドイツ人医師にとって第3位の出稼ぎ先に浮上している。

スイスではドイツ人医師が良い仕事を奪っているとの苦情も生まれている。オーストリアでは大学医学部が外国人学生受け入れについて、割り当て枠を導入した。というのも、ドイツ人学生が特にメディカルスクールの入試でよい成績で、オーストリア人学生を抜いてしまうからだ。

しかし、ドイツにとって最も深刻な問題は失業が10%を越え、成長率も他のEU諸国より低下してくると、優秀な若者が自国が機会を提供してくれないと思い海外へ流出してしまうことである。若い世代が自国の将来に夢を失うことほど暗いことはない。

最近はドイツも日本も高度な熟練や専門性を持った人材については、積極的受け入れの方向に動いているが、来て欲しい人材はアメリカなどへ行ってしまう。ドイツの悩みは日本にも共通するところがある。魅力ある国造りはそう簡単ではない。

Reference

“Auf wiedersehen, Fatherland”, The Economist October 28th 2006.