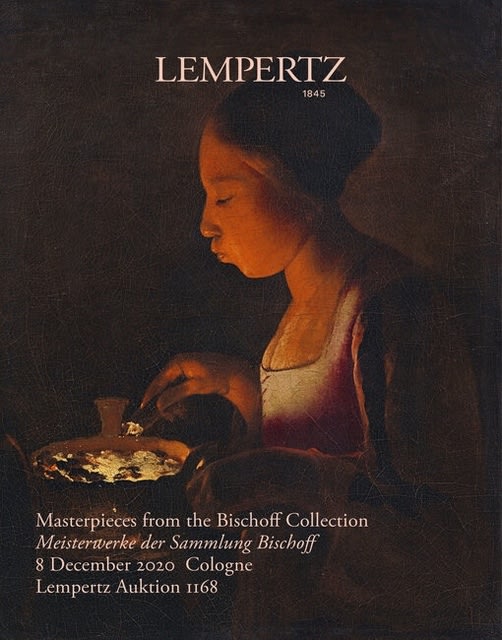

Georges de La Tour

LA FILLETTE AU BRAISIER. A Girl Blowing on a brazier/

private collection, USA

oil on canvas, 76x55 cm, ca 1646-48, indistinctly signed upper right...a Tour.

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール《火鉢の火を吹く少女》

顔立ちからみてせいぜい10歳くらいだろうか。暗闇と思われる中で、小さな顔の女の子が、火鉢の中の火種を絶やさぬよう口をすぼめて吹いている。画面に描かれているのは上半身だけであり、他に取り立てて目立つものはない。背景もほとんど闇である。宗教的含意のようなものも感じられない。

Q: BRAISIER (火鉢)の中で燃えているのは何でしょう?

答は本記事文末に。

《火鉢の火を吹く少女》A Girl Blowing on a Brazier (La Fillette au brasier)と題されたこの絵画は、17世紀、ロレーヌ(現在のフランス東北部)で活動した画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの晩年の作品と考えられている。

《火鉢の火を吹く少女》A Girl Blowing on a Brazier (La Fillette au brasier)と題されたこの絵画は、17世紀、ロレーヌ(現在のフランス東北部)で活動した画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの晩年の作品と考えられている。

この時までにラ・トゥールは、フランス王ルイ13世やロレーヌ公の宮廷画家にもなっており、画家としての名声は確立していたが、その生涯や作品にはいまだに謎の部分が多い。作品については専門家によって鑑定にも違いがあるが、大体50点余が今日現存する画家の真作とされている。

この作品はラ・トゥールの中心的テーマであるろうそくの焔に照らされた人物画の中で、唯一私有されていた作品とされてきた。その他の作品は美術館など公的機関の所有になっていた。しかし、コロナ禍の下、昨年末、この作品もドイツで競売に付され、個人の手を離れた*。しかし、最終的行方は公表されていない。

作品はこれまで多くの場所で展示されてきたが、最近では2016年マドリッドのプラザ美術館での特別展に出展された。さらに2020年、コロナ禍の下であったが、ミラノのPalazzo Realeでも展示された。幸いブログ筆者は1997年 Grand Palaisの展示で見る機会があった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

N.B.

*2020年12月、17世紀フランス・バロックの画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの絵画が、ドイツの競売ハウスLempertzで€4.3 million (買い手費用含みで$5.2million、邦貨換算約5億6千万円)で落札された。入札前の予想では、€3million~€4millionと推定されていたので、それを上回った。

判明している来歴を見ると、この作品は、1646~48年頃制作されたとみられ、その後1940年頃にトゥルーズで発見されたらしい。1947年頃ニースのJan Negerが取得したが、その後何度か所有者が変わった。その後ケルンに本拠を置くオークション・ハウスLempertzでゲルマニア航空会社の創立者であった故ビショッフ Hinrich Bischoffのコレクションの一部として競売に付された。ビショッフは1975年にロンドンのクリスティの競売で本作品を£17,850で競り落としていた。その前にはニューヨークの蒐集家Spencer Samuels が所有していた。彼はロンドンのサザビーで1968年に£25,000で取得していた。

この作品は画家の真作とされているが、作品の劣化が進み画面右上の署名はほとんど読めなくなっており、ラ・トゥールの工房作ではないかとの説もある。同じ主題の作品は本作品の他に3点ほどあるともいわれている。しかし、すでにラ・トゥール研究の大家などが多くの賛辞を与えている(ex. Pierre Rosenberg 2006)。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

火が燃える神秘

この画家には類似の主題で《ランプの火を吹く坊や》《タバコを吸う若者》を描いた作品がある。炭火やタバコの火を吹いて絶やさないようにするという行為に、17世紀ロレーヌで活動した画家、そして顧客が何か惹かれるものを感じていたのだろうか。火が燃えるという現象自体、科学的な解明がなされていなかった時代である。焔に息を吹きかけて、それが燃え上がるという現象に神秘的なものを感じたとしても不思議ではない。ラ・トゥール以外にも、エル・グレコなど同じテーマで制作を試みた画家もおり、なぜ当時の人々がこの行為に興味を惹かれたのか、今後の研究課題でもある。ユトレヒトのカラヴァジェスティからラ・トゥールがインスピレーションを得た可能性もある。

ラ・トゥールのジャンルとしては、どちらかといえば傍流といえる作品だ。あえてジャンルの分類をするならば、風俗画に入ると考えられる。しかし、観ていると次第に惹きつけられ、時間を忘れさせるなにかがある。この画家の中心的なジャンルは宗教画なのだが、一見すると世の中の普通の人々を描きながら、不思議と強い宗教性を感じる作品が多い。《生誕》が良い例だ。

さらに、この画家ラ・トゥールのジャンルには謎が多い。画家としてこれだけの力量を持っていたら、肖像画などの注文が多数あったと思えるが、現存する作品の中には見当たらない。また当時のジャンルの中では上位にあった歴史画も描いていない。しばしば対比される同時代の画家プッサンとは大きく異なる。これは、プッサンが生地フランスへ戻ることを拒否し、生涯にわたり居住し続けたローマが歴史研究に絶好の環境を提供していたのに対して、ラ・トゥールの活動したリュネヴィルの地は、戦乱や疫病などに絶えず脅かされることが多かったことが影響したのだろう。

しかし、ラ・トゥールはそうした不利を一点の制作に多くの時間を費やすことで克服しようとしたのではないか。生涯における制作数も数百点といわれるが、あくまで根拠の乏しい推定に過ぎない。ただ、ロレーヌという画家の活動した地域が、絶え間ない激動と苦難の地であり、逸失、滅失した作品は数多いと思われる。

苦難を癒す

ラ・トゥールの作品としては、やや周辺的とも思われる世俗画だが、想像するに、この画家の多大なエネルギー、努力が傾注された宗教画などの作品には当時から高値がついていた。画家のそれらの作品を自らのものとできない愛好家たちが、なんとかラ・トゥールの作品を手元に置きたいと考え、画家や工房に依頼し、それに画家が応えた作品ではないだろうか。

ラ・トゥールの作品としては、やや周辺的とも思われる世俗画だが、想像するに、この画家の多大なエネルギー、努力が傾注された宗教画などの作品には当時から高値がついていた。画家のそれらの作品を自らのものとできない愛好家たちが、なんとかラ・トゥールの作品を手元に置きたいと考え、画家や工房に依頼し、それに画家が応えた作品ではないだろうか。

References

Georges de la Tour, the Last in Private Hands, Set Record of $5.2M

https://www. artmarketmonitor.com/2020/12/09/georges -de-la-tour-noctuurne-the-last-in-private-hands-sets-recird-of-5-2-million/

Jaques Thuillier, GEORGES DE LA TOUR, Paris:Flammarion, 2012

記事中のQuestionへの答:

石炭といわれています。この地方ロレーヌは石炭、岩塩、銅などの鉱物資源には恵まれていました。

オークション・ハウス Lempertzの競売広告