ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの生地ヴィック・シュル・セイユ、

改築中の城門(筆者撮影)

城砦の再構築へ

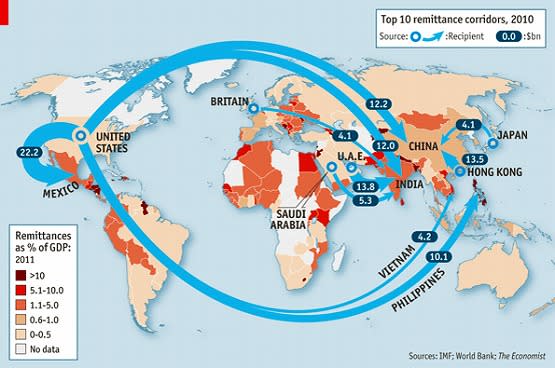

TPPなどに象徴されるグローバル化の進行で、世界は、カネ、モノ、ヒトなどすべての面で開放化の道を進んでいると思われるかもしれない。しかし、一方向に向けて、すべて障壁が低くなっているわけではない。逆に国境の障壁がさまざまな形で新たに作りだされている次元もある。最近の The Economist誌は、「門が閉ざされた世界」 *1と形容している。その典型は近年の移民・難民の流れに現れている。本ブログでも再三記してきた問題でもある。

たとえてみれば、グローバル化という流れの中で、各国が「国益」の擁護のために、自らの島の城砦を作りなおしている状況にあるといってもよいだろう。その有様は、ブログで再三とりあげてきた17世紀「危機の時代」の光景にもきわめて似ているところがある。フランス王国や神聖ローマ帝国などの大国から小さな領邦国家、公国にいたるまで、外敵の侵入に備えて、城壁で町を囲み、城門を設け、人々の出入の制限を行っていた。

近年の状況は、城壁全体を高くするというよりは、城門を強化し、そこにおける出入りを制限するという形に見える。関税障壁を高くするなどで、国際的なルール違反をすることは避け、資本受け入れの相手方を選別するなどの外からは見えにくい巧妙な方法がとられている。日本のように、TPPを国内の非効率な部門を活性化する契機ととらえ、そのために財政・金融政策を背後で活用しようとしていると見られている国もある。

前回のブログ*2で記したように、もし地球が増え続ける人口を支えきれない段階に入っているとすると、ひとつの過渡的対応として、人口移動で地域間の貧富の格差を多少なりと軽減しようとする動きは強まるだろう。とりわけ、移民にとっては国内の貧困から逃避し、海外で高い報酬が得られる道を選択しようと考える。しかし、現実には非常に難しい。受け入れ国側が制限的な政策に移行し、それぞれに門を閉ざしているからだ。居住の自由を含め、開放度を増した国は少なくなった。

とりわけ、経済の停滞時には移民の排斥が起こりやすい。たとえば、ギリシャでは国家的破綻の過程で、移民を追い出すことをスローガンにした政党が急速に支持を獲得してきた。あからさまに反移民を掲げる政党が存在する国は増えている。現在の政権の側でも、イギリス首相デヴィッド・キャメロンのように、イギリスへのネットの年間移民受け入れ数を2015年までに現在の半減以上にするとしている。。他方、アメリカ、オバマ大統領の民主党は、移民法改革への意欲を喪失している。最初の大統領選当時は、移民法改革は最大の公約のひとつであったが、絶好のタイミングを失ってしまった。

オーストラリアのような典型的な移民受け入れ国も、最近はボートピープルなどの不法入国者の問題に悩み、反移民的傾向が高まっている。カナダは1971年に多文化主義を法律化したが、9.11以降否定的方向に転じている。「多文化主義」の花は急速にしぼんでしまった。人口減少、高齢化の進展で、活力が失われ、将来が危惧される日本でも移民受け入れが国民的議論となったことはほとんどない。

経済理論と移民

移民をめぐる現実の動きは、これまでも開放と閉鎖の間を行きつ戻りつしてきた。他方、伝統的な貿易理論では、同様な技術水準の国の間では移民がなくても、賃金は貿易を介して格差を縮小し均衡に向かうとされてきた。「要素価格均等化」理論といわれる仕組みである。さらに、グローバルな人の移動の増加は、経済成長を促進する効果があるとされてきた。しかし、現実にはそうした動きは見えてこない。

人々を他国への移民に駆り立てる動機はさまざまだが、関係国間に存在する賃金・所得格差が大きな誘因となることが多い。たとえば2000年時点で、メキシコで働く自国民労働者は、同等の教育や経験を持ってアメリカで働くメキシコ人労働者と比較して、賃金は40%くらいしか稼げない。こうなると、機会があればアメリカで働きたいと考えるメキシコ人は増加する。

こうした考えに立って、移民の経済効果を推定する論文もかなりの数が提示されてきた。たとえば、地球上の豊かな国が国境を開き、発展途上の国から労働者を受け入れれば、彼らの平均賃金は年間1万ドル以上、上昇するはずだという試算もある。もっと現実的な?試算として、豊かな国が移民受け入れで自国労働力を3%だけ増加するだけで、現在未解決の貿易上の障壁をすべて撤廃することで得られると考えられる利益を上回るメリットがあるともいわれている。

しかし、こうした移民がもたらす利点がいかに伝えられようとも、政治家たちは逆の方向へ走っている。確かに、不法移民、難民受け入れなどにかかわる社会的コスト、頭脳流出など、対応が難しく、さらに議論されるべき問題は残っている。

こうした差が生まれるのは,主として両国の間に存在する生産性格差によるとされる。この生産性格差は、インフラ、制度、熟練の違いなどによる。一時に多数の労働者を受け入れけ入れれば、受け入れ国側の賃金水準を引き下げかねない。しかし、投資の増加などでそうしたマイナス効果を打ち消すような規模で、移民を受け入れるならば、国内賃金水準の低下を引き起こすことなく移民を受け入れ、経済拡大を図りうるはずだ。

移民の自由化議論は、貿易の自由化議論に似ている。相対的に生産性の高い移民を受け入れることで、産出を増加できる。その結果生まれる市場の拡大は、コスト低減につながる。移民は理論と実際の双方において、後追いの考えだ。要素価格均等化法則は理論の世界では通用しても、現実の世界では、なかなか実効性が見えてこない。

経済活動がある限度を越えて拡大あるいは停滞すると、必ずといってよいほど出稼ぎ労働者が問題化する。経済発展に対応するための人手が不足する、あるいは停滞に伴い国内労働者との間で仕事の取り合いが始まり、出稼ぎ労働者の雇用機会は減少し、彼らを排斥しようとする反移民の動きが強まる。

最近では単に経済的要因ばかりでなく、宗教問題が絡んでおり、状況は一段と難しくなっている。現代史上、一大事件となった9.11を契機として、オサマビン・ラディンの暗殺を挟んで、イスラム教徒の労働者の出稼ぎ先国での同化をめぐる軋轢が顕著になっている。互いに憎悪が高まり、イスラムフォビア(イスラム嫌悪者)と呼ばれる、狂信的なグループが生まれ、しばしば厳しい問題を生み出している。しかし、ドイツなどでもいつの間にかモスクの数は増加し、イスラムに改宗するドイツ人もいる。イスラムの数は増加し、2050年には世界人口の3分の1近くがイスラム化するとの予想もある。

ドイツも対応が難しい:多文化主義の破綻

「ヨーロッパのドイツ化」が議論になるほど、EUで突出した存在となっているドイツでも、移民はきわめて対応が難しい問題だ。これまでドイツは移民の社会的「統合」を標榜し、試行錯誤を続けてきた。政府は長らく移民統合の過程で国民に「寛容」を求めてきた。この意味は、ほとんど忍耐に近い意味であったが、ついにその限度が近づいたようだ。「統合」もその概念と実態の間に大きなかい離が生まれた。「統合」と「同化」も同じではない。ドイツ人と同じように生きることを強いるのが、現実の姿だ。それが不可能ならば、移民と従来の国民との一体化を求めることはできない。理念と現実の間には大きな距離がある。

ドイツではこれまで福祉国家化を目指す過程で、国民の自助努力が求められ、それは移民に対しても要求された。ドイツが最も多くの数を受け入れてきたトルコとドイツの間には、植民地関係は存在しない。しかし、9.11以後のほぼ10年間にさまざまな衝突、事件が起きてきた。

ドイツではドイツ国籍を取得することは、それ自体安定した生活を保証するパスポートではないと政府が主導してきた。そのために、ドイツ語を話し、ドイツの社会ルールに従うことを求めてきた。連邦政府は統合講座を義務付け、規定の645時間の中にはドイツ語習得も含めてきた。ドイツ語の能力は、国籍取得の要件になっている。

入れ替わる先進国、開発途上国のランク

注目される点のひとつは、頭脳流出の新しい変化だ。かつては開発途上国から先進諸国への高度な能力を持った技術者などの流出がその内容だったが、今日ではギリシャ、スペイン、ポルトガルなど、かつての先進国から逆に開発途上国へ高度な能力を持った人材が流出している。たとえば、アフリカのアンゴラでは、10万人近いポルトガル人が働いている。アンゴラにとってかつてポルトガルは宗主国であった。アンゴラは世界経済の低迷にもかかわらず、年率10%を越える高度成長を続けている。

歴史の時間を超えて、繁栄を続ける国はない。繁栄の極みを享受したローマも衰亡した。先進国もいつまでも先進国ではいられない。世界の人口増加が人類が経験したことのない水準へ近づく中で、人口減少を止められない日本を含めて、次の世代に残された課題は数多くしかもきわめて重い。先を考えず、今だけを生きるという、これまで支配的であった考えは、明らかに破綻の時を迎えている。

*1 "The gated globe" The Economist October 12th 2013

*2

前回の記事の結末については、多数の照会、質問があった。しかし、著作権の問題もあり、掲載することをためらっていた。しかし、その後同書に関する注目度が高まり、科学者などを含めて論争が激化する過程で、ロンドンのThe Times紙など多くのメディアが文芸書評などで明記するようになった。また、本書がきわめて重要な問題を扱いながらもきわめて簡潔であることについてはThe Royal Court Theatreでの講演であることも判明した。全体文脈の中で正しく理解されるべき結論であり、深い意味が込められており、短絡した理解は著者の本意ではない。表現はきわめて厳しく悲観的だが、著者が人類の未来にまったく絶望しての表現とは思いたくない。

I asked one of the most rational, brightest scientists I know - a scientist working in this area, a young scientist, a scientist in my lab - if there was just one thing he had to do about the situation we face, what would it be?

His reply?

'Teach my son how to use a gun.'

Quoted from Stephen Emmott, 10 Billion, pp.107-108.