なんのことかと思われるでしょう!

実は最近、この変なブログ?のある古い記事『初夏のザールブリュッケン』および『Am Staten』*に突然アクセスがかなりあり、記事のその後を書いてほしいとのご依頼もありました。それは昨年世を去ったオーストリア在住の友人エーリヒ(Erich Kaufer)に関連する思い出話にもつながっています。

* この記事の発端となったこれらの画像の出所についても、大変不思議とも思えるお話がありました。

この友人(オーストリア人だが、ドイツから移住)は、私が1960年代にアメリカにいた頃にふとしたことから親しくなりました。彼はドイツ、フライブルグ、フランクフルト、ザール、そして後年オーストリアのインスブルックに移住しました。

私も勉学や仕事で日本からアメリカ、カナダそしてフランスなどへせわしなく動いている時代でした。若い頃はどこへ行くのも楽しみで、移動も苦になりませんでした。飛行機に乗れること自体が嬉しい時代でした。アメリカへ行くのも、羽田からホノルルかアンカレッジを経由していた時代でした。知らない土地を訪れることで世界が大きく広がる思いがしました。そして後で振り返ってみると、予想もしなかった人生を過ごしていました。コロナ禍の間、しばらく音信が途切れたりした時が続いた後、昨年彼が亡くなったことを知らされました。半世紀を超える長い友人でした。

友人エーリッヒは、当初はドイツの新進経済学者として、産業組織論、とりわけ企業集中、カルテルやパテントの研究者として立派な業績を残していました。他方、私は最初はカナダの巨大企業と資本提携をした金属工業で働き、日本とカナダやジャマイカ、オーストラリアなど原料産地あるいは新興の中東諸国の間を往復したりしていました。その間、当該産業における独占の成立、企業分割の歴史、労働の国際比較、とりわけ労働の移動のあり方に関心を持つようになっていました。共通の話題がいくつか芽生えました。一時は北米大学院の寄宿舎で同じフロアーで生活していました。

お互いに親しくなり、何度か日本とドイツ、オーストリアを会議などで往復もしました。日本では奥日光やチロルの山々でトレッキングをしたり、彼がインスブルック大学の経済学部長の時には、私が卒業式に列席する機会もありました。彼はその後、経済学の領域を離れ、同大学の社会経済史研究所の所長を務めてきました。

インスブルック大卒業式

真に研究したいことに専念

私が大きな影響を受けたのは、インスブルックへ移住してからの彼の人生の過ごし方でした。若い頃から現代経済学の先端の研究に従事していたのですが、ある日突然、経済学の書籍を全部処分し、中世イタリア社会経済、宗教の研究に専念することを始めたのです。そのために、イタリア語の家庭教師について、イタリア語の習得を始めました。そして没年までこの分野でも立派な業績を残す学者になっていました。数冊の書籍が残っています。コロナの発生前に受け取った手紙には、自分の英語はほとんど消えてしまったと記されていました。

美術への傾斜

このブログの柱の一部を構成しているロレーヌの画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの画家人生にいつの間にかのめり込んだ私とつかず離れず、イタリアやロレーヌの美術のトピックスを紹介、探索にもしばしば同行してくれました。

インスブルックの空港を眼下に臨み、航空機が視野に入ってきてから家を出発しても離陸に間に合うよと、ご自慢の家に泊めてくれました。

ある日のインスブルック空港

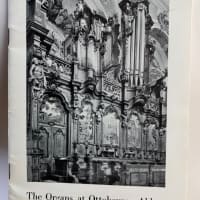

最近、当時の資料の終活をしているときに、彼ら夫妻が案内してくれたドイツ・バイエルンに所在するオットービューレン修道院のオルガンに関するパンフレットに出会いました。修道院は764年に設立され、世界的にも大変著名なオルガンがあり、毎週土曜日のコンサートで演奏されていました。まさに天上の音楽に接した思いでした。

機会があれば、もう一度来たいと当時は考えていましたが、時が経ち、私にその時間はなくなりました。

危機の世界を思わせる昨今の騒然とした時代からいまや遠く離れた友人は、何のしがらみもなく天上のオルガンに親しんでいることでしょう。半世紀を超える友情を思い、ここに深い哀悼の意を表します。