ほぼ同時代の画家であったラ・トゥールは、カメラ・オブスクラを知っていただろうか、あるいはこの装置を使ったことがあるだろうか。これは一寸興味をそそる問いとなる。17世紀初めのヨーロッパ美術界では、かなりの情報が行き交っており、当時の先進地域であったローマやアムステルダムなどの工房についての情報が、ロレーヌのラ・トゥールの工房にも届いていた可能性はかなり高い。

ラ・トゥールの優れた研究者の一人 Paulette Choné は、このブログでも記したポンタ・ムッソン Pont-à-Mousson で1626年に出版された書籍**にカメラ・オブスクラの図が掲載されていることを例示している。ラ・トゥールがこの新装置を使用した証拠はないが、少なくともラ・トゥールはそうした装置があることは知っていたのではないかと思われる。

しかし、すでに多くの研究者が明らかにしているように、ラ・トゥールの作品、とりわけ夜の世界を描いた作品を見ると、その光源の在処という点で、自然の世界の光源、日光や月光、あるいは外部の松明などとは決定的に異なるものが感じられる。作品に描きこまれた蝋燭や油燭、あるいは画面のどこからか発している神秘的な光が闇の中に人物を映しだし、作品を構成している。フェルメールの作品のように、室外の自然光などが画面の色彩、陰翳を作り出してしているのではない。

しかし、この点は必ずしも科学的に解明されたわけではなく、今日ではまったく不明なラ・トゥールの工房の様子などともに、この画家がいかなる制作環境で作品を描いていたかについて、ひとつの謎を提示してきた。

ところが、ラ・トゥールの作品の中でもよく知られている「大工聖ヨセフとキリスト」(1645年頃)を対象にして、カメラ・オブスクラのような光学的装置が制作に使われたか否かを探索する試みが行われていた。***

それによると、光源は作品に描かれた幼いキリストが手にする蝋燭であり、月光といった外部の光源ではないことが明らかにされている。ラ・トゥールのその他の作品についても実験が行われたようで、その結果、いずれも光源は作品中に描かれた蝋燭のような小さな光源で外部の自然光ではないと推定されている。(カメラ・オブスクラのような光学的装置が使われたか否かを超える)フェルメールとラ・トゥールの作品制作の背後にある思想を分ける決定的な違いのひとつでもある。

ラ・トゥールの作品をよく知る者にとっては、いまさらなにをと思う試みではあるが、こうした小さなことでも蓄積してゆくことは、この神秘的で、謎の部分がきわめて多い画家の世界に踏み込んで行くには必要なことだろう。伝統的な美術史の視角だけでは、到底解明できない部分である。そこに新しい美術史の可能性も開けているような気がする。

Notes

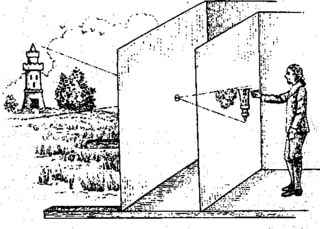

* 「カメラ・オブスクラ」(あるいは「カメラ・オブスキュラ」)という言葉は、17世紀初め、ドイツの天文学者ヨハンネス・ケプラーが天文学的な観測装置として最初に使ったといわれている。Cameraはラテン語の「部屋」、Obscura は「暗い」を意味するから、いわゆる「暗室」である。真っ暗な部屋を作り、一方の壁に小さな穴を開けると光が反対側の壁に外の光景を逆さまに投影する。光の直進性が生み出す物理的な現象である。この現象とそれを活用した装置はかなり昔から知られており、アリストテレスもカメラ・オブスクラを知っていて日食を見ていたらしい。

1490年にはかのレオナルド・ダ・ヴィンチもカメラ・オブスクラについてノートを残している。初期のカメラ・オブスクラの多くは月食を観測するための大きな暗室のようなものであったようだ。16世紀になって凸面レンズ、そして鏡が使用されるようになって、装置を通して外部の像を見ることができるようになった。小学生の工作の時間に作った「針穴写真機」を思い出させるが、今日の光学カメラの原型である。

カメラ・オブスクラは絵画作成の補助手段としても使われたようだ。17-18世紀には、フェルメール(1632-1675)、カナレット(1697-1768)、グアルディ(1699-1761)などの画家たちが使ったといわれている。しかし、確証があるわけではなく、多くの場合は状況からの類推によるものらしい(ジョン・H.ハモンド著 川島昭夫訳『カメラ・オブスクラ年代記』 (朝日新聞社、2000年)。

**Quoted in Choné :Le P. Levrechon. La camera obscula (Recreations mathematicques, Pont-à-Mousson , 1626).

*** David G. Stork "Did Georges de La Tour use optical projections while painting Christ in the carpente's studio?' ca 2005. available on the internet.