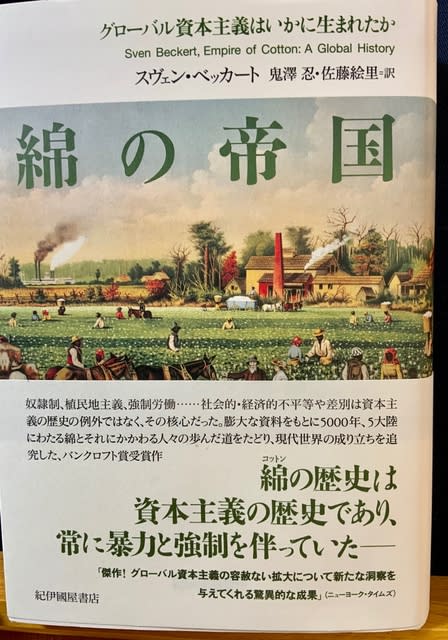

スヴェン・ベッカート(鬼澤忍・佐藤絵里訳)『綿の王国:グローバル資本主義はいかに生まれたか』(紀伊国屋書店、2023年)表紙

ベッカートの『綿の帝国〜グローバル資本主義はいかに生まれたか』は、原書(英文)、邦訳のいずれで読んでも、類書のない広い視野と濃密な考証に支えられた大変重厚な作品だ。抽象的で空疎な資本主義論が多い中で、世界の綿繊維産業の発展の歴史的過程を追いつつ、読むほどに多くのことを考えさせる。とりわけ、世界のほぼ全域にわたる綿業の歴史的盛衰についての広い視野と綿密な考証には圧倒される。分析の基軸となる「戦争資本主義」などの概念に多少の違和感を覚えても、本書は時間をかけて読むに値する迫力に満ちた力作だ。

イギリスに生まれた産業革命の中心的役割を担った綿業は、新大陸アメリカに移転し、ニューイングランド地域に根を下ろし、発展した。前回記したように、1840年代のニューイングランドの綿工業をめぐっては、 「ローウエル・ミル・ガールズ」’Lowell mill girls’などの働き方や生活などの理解には、牧歌的雰囲気も漂ってはいた。確かに当時の労働時間は1日11〜13時間近く、決して短くはなかったが、寄宿舎では読み書きを習ったり、外国語の習得、音楽を楽しむなど、他では期待できない機会もあった。しかし、農村から出てきた若い女性たちが働く工場生活もかなり美化されており、現実には長時間労働、劣悪な労働環境とは無縁ではなかった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Lowell Offering

その中で生まれた雑誌『ローウェル・オファリング』 Lowell Offering は、当初、地域の教会牧師によって始められ、ともすれば抒情的に語られがちな初期の工場生活の現状に批判的、戦闘的な内容で知られる雑誌であった。アメリカ産業革命の初期において、マサチューセッツ州ローウェルの地域の文学サークル、繊維工場の女性労働者によって、毎月定期的に収集された詩、エッセイとフィクションなどの寄稿作品が中心だった。後年には、工場の騒音、粉塵など、劣悪な労働環境への批判なども含まれるようになった。雑誌の刊行は1840年に始まり、1845年まで続いた。 1848年には、 New England Offering(1848–1850)の表題で復活し、ニューイングランド地域で働く女性からの寄稿が含まれた。

1860年代、The Sanford Bank (Maine)発行の紙幣には、Merrimack Manufacturing Company で使われたと同様の力織機 power room が絵柄として使われた。これらの織機は主として若い女性労働者が操作を担当し、1840年代頃まで使われていた。(Courtesy Maine State Museum)。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

フォールリヴァー:移民に頼る方向へ

ローウエルに続き、アメリカの綿工業の中心地となったマサチューセッツ州フォールリヴァーは、1813年王に工場が開設されたが、1837年には10ヶ所の工場が生まれ、近隣の農村出身の若い男女を雇用していた。綿業が最盛期を迎えたのは1920年頃であり、工場数は111に達した。ここだけでアメリカ全体の紡績能力の8分の1を占め、繊維業に従事する人たちの数はおよそ3万人に達していた(ベッカート 邦訳 p596)。

1830年代頃から、アイルランド、フレンチ・カナディアンなどを始めとする移民がこの地の繊維産業に流入し、工場の光景も大きく変化した。

南部への移転

1920年代になると、ニューイングランドの綿業は衰退の道を辿り始めた。20世紀初期、1900年代初めになると、ジョージア、ノース・カロライナ、サウス・カロライナなど南部の繊維産業が台頭、発展し、北東部からの産業移転で新たなタイプの「綿工場の労働者」”cotton mill people”が生まれた。南部では男子労働者が多く、ニューイングランドのように若い女子労働者が中心ではなくなった。

半世紀以前の記憶だが、筆者が訪れて見聞した限りでも、南部の工場では貧しい白人労働者が目立った。ニューイングランドに比較して賃率自体が低位であり、働く労働者も男子が多く、若い女性労働者に限らなかった。工場の立地も綿工場以外には何もない、いわゆる ’company town’が目立ち、賃金も流通が地域だけに限られる金券で支払われ、食料や日用品などは会社経営の店で購入する風景も珍しくなかった。

ニューイングランドの繊維工業が衰退した原因は、低コストの南部生産者に競争力で次第に対抗できなくなっていたからだった。南部の工業が競争力を発揮した背景には、原綿の生産地に近いこともあったが、労働コストの低廉、租税、電力などへの州の助成、土地価格などの低位、北部と比較してきわめて緩やかな労働法上の規制、それと関連しての労働組合の組織化の低水準など複雑な要因が働いていた。

ニューイングランドの企業の中には同地での操業をあきらめ、南部へ投資をした綿業生産者もあったが、概して防衛的なものだった。かくして、アメリカにおける綿工業の立地は北東部から南部へと顕著な移転を見せた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ベッカートによると、アメリカ南部の綿製品製造業は、イギリスと合衆国の北部諸州に次いで世界第三位の規模となっていた。

アメリカ南部への大規模な綿業の移転は、1881年のアトランタで開催された国際綿博覧会から始まっていた。そして、1922年から1933年の間にマサチューセッツのおよそ93の綿工場が閉鎖に追い込まれた。1922年からの6年間だけで、同州の繊維労働者全体の40%前後が流出した。フォールリヴァーでは、1920年から10年間で、市内の綿工場の半数がなくなった(ベッカート邦訳 pp610-611)。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

綿工場の労働環境

工程によって差異はあったが、綿工場は概して機械の騒音、湿った空気、漂う粉塵、綿埃、糸屑などのために不健康であり、呼吸器の疾患*などに苦しむ労働者が多かった。さらに、労働者はしばしば成人から子供までを含む家族単位で雇われることが多く、年少者は大人に混じって、単純な仕事を割り当てられていた。南部でも紡績工程では多くの女子労働者、児童が働いていた。

南部の綿工場で働いていた子供の姿。(サウス・カロライナ州ランカスター)1908年11月30日、ルイス・ハイン撮影:Alexander Nemerov, SOULMAKER: The Times of Lewis Hine, 2016, Princeton: Princeton University Press, 2016, p.6

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

* ’brown lung’

綿工業の労働者の労働環境は劣悪であり、多くのリスクがあった。絶えず綿埃を吸い込むことで ’ byssinosis’ (病理:綿肺症)、俗に”brown lung”「褐色肺」の名で知られる職業病に罹患したり、機械に手指や手足を巻き込まれるなどの傷害を負った。しかし、当時はそれらに対処する補償制度のようなものは何も存在しなかった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

南部の工場では、最も過酷な仕事は、大体アフリカ系の黒人男子労働者に割り当てられていた。黒人の女子労働者にいたっては、工場内での仕事すら与えられなかった。1880年から1910年についてみると、南部で働く綿工場労働者のおよそ4分の1は16歳以下だった。それでもこうした児童労働者は12歳頃までには、フルタイムの労働者に組み込まれ、学校を辞めたり、工場で働く傍ら細々と通学していた。

綿工場の労働者は一般に週6日、1日12時間労働だった。最も良い賃率の仕事は、成人の白人男子労働者が従事し、白人女子労働者がそれに続いた。黒人労働者、そして児童が賃率階梯の最下段にあった。時系列で見ると、賃率は上昇してきたが、南部の繊維工業労働者の賃金は、北東部と比較してかなり低位に据え置かれた。

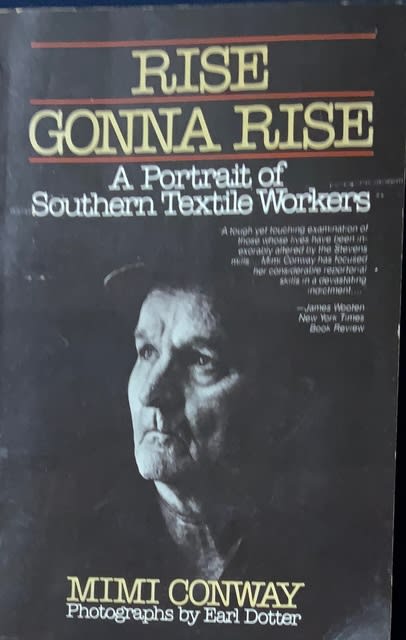

南部諸州に存在したさまざまな反労働組合の環境の下で、繊維労働者の地位改善のために戦った印象的なドキュメント:

Mimi Conway, Rise Gonna Rise: A Portrait of Southern Textile Workers, Anchor Books, New York, 1979.

そのため、時には労使の間に厳しい対立が生まれることもあった。たとえば、1980年代にはThe National Union of Textile Workers (NUTW)「全国繊維労働者組合」が、1900年までにカロライナのピードモントで95のローカル(支部)を組織化することに成功した例などもあった。しかし、この時期のNUTWは使用者から労働者への譲歩を引き出すほどの交渉力を持っていなかった。そのため、1902年にはわずかに数ローカルが存在していただけだった。

グローバル・サウスへの展開

このように、アメリカ国内においても綿業はニューイングランド地域から南部諸州へと移転し、さらに次の段階ではインド、中国、アフリカ、南アメリカなど、より広いグローバル・サウス*といわれる諸国へと移転して行った。

*先進国と比較して、相対的に経済および産業発展の水準が低位にあるとみられる国々で、典型的には産業が発展した国々より南に位置する諸国を意味する。文脈、論者によって中国を含む場合と含まない場合がある。

綿業に代表される繊維産業の歴史的、地理的発展の推移を綿密に追うことを通して、ベッカートは世界の国々が工業国とそうではない国、植民地支配をした国と支配された国に分岐してゆく姿を見事に浮き彫りにしてみせた。しばしば抽象的な概念で語られがちな現代資本主義の展開の姿が、綿産業の盛衰という実像の変遷を通して描かれている。綿密な実証に支えられた本書を読みこなすには読者にもかなりの心構えを要求する著作である。しかし、それを乗り越えた先には、産業革命以来の人間の営為の実像が以前に増して見えてくる。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

欄外の回想:

書棚の片隅に残っていた上掲の南部繊維工場で働いた一人の労働者の回想録(Rise Gonna Rise: A Portrait of Southern Textile Workers)を読むとはなしに見ていたら、かつて見た映画『ノーマ・レイ』Norma Rae, 1979の切符の半券がページの間に挟まっていた。

1979年アカデミー主演女優賞やカンヌ映画祭主演女優賞を授賞した記念碑的な作品。しかし、覚えている方はもう少ないだろう。

希望も理想も無い女性が労働運動に関わり、次第に一人の自立した女性へと成長を遂げていく社会派ドラマの秀作と言われた。アメリカ南部の紡績工場に勤める女工ノーマ(フィールド)はだらしの無い性格の低所得者だった。そんな彼女の家にルーベン(リーブマン)と言う男がやってくる。彼は全米繊維組合から派遣された労働組合作りの活動家で、彼女の働く工場に組合を結成するためにやってきたと言う。そして・・・・・・。