前回記した「ヨーロッパの操縦室」と言われたロタリンギアの地も17世紀に入ると、かなり変わってきた。神聖ローマ帝国とフランス王国との間に挟まれたように、小さな国のようなロレーヌ公国 Duchy of Lorraine が生まれた。Lorraine(ロレーヌ)の語が公文書で使用され始めるのは 15世紀前後のことである。

ヴェルダン条約の締結

AD843年、フランク王ルイ1世(敬虔王)の死後、息子であるロタール、ルートヴィッヒ(ルイ)、シャルルの3人がヴェルダンに会して、残されたフランク王国を三分して支配することを定めた。歴史上、ヴェルダン条約として知られる。イタリア、ドイツ、フランスの3国が形成される出発点といえる。しかし、それまでの間、この地はしばしば激動の渦に巻き込まれた。例えば1562年には、かつてはロレーヌの領土であったメッス、トゥール、ヴェルダン司教領をフランス王アンリ2世が占領するなどさまざまな変化が起きている。

ロレーヌの名で知られる地域は、現在のフランスの北東部、「聖なるペンタゴン(六角形)」の一角にあたる。1766年フランスへ統合されるまで、ロレーヌ公国 Duchey of Lorraine として、多くの波乱、激動を経験した地である。

ロレーヌ公国といっても、現代の我々が思い浮かべるような境界線(国境)によって明瞭に他国と隔てられ、あらかじめ定められた地点からのみ入出国が許され、国家による出入国管理が行われる現代の国境事情とはきわめて異なる様相を呈していた。国や国家という観念自体が未成熟であった。

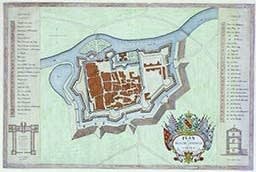

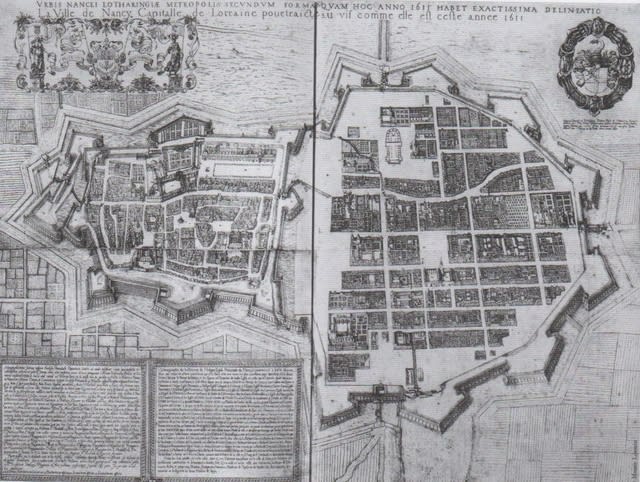

この点を17世紀初め、1600年頃のロレーヌの地を示した図で見てみよう。

Source: Tuillier, Georges de La Tour, Flamarion, 1993 p.6

一見して明らかだが、あたかもロレーヌという海に幾つかの司教領が島のように散在するようなイメージである。こうした司教領などの領邦都市や町はしばしば高い城壁で堅固に囲まれた城郭都市であった。

地図: 1600年頃のロレーヌ

薄黄色:ロレーヌ公国(Duchy of Lorraine公領)

薄緑色:メッス司教領

紫色:トゥール司教領

オレンジ色:ヴェルダン司教領

この時代、17世紀フランス画壇の巨匠とされる画家ラ・トゥールが生まれたVic=sul=Seille(通称Vic) はメッス司教区の飛び地であった。画家がその後貴族の娘と結婚し、移住を希望したリュネヴィル Lunevilleはロレーヌ公国にあり、ロレーヌ公の夏の居城が置かれていた。そのため、ラ・トゥールはロレーヌ公にヴィック(メッス司教区)から妻ネールの生地であるリュネヴィルに移住を希望する請願書を提出している。

当時、ロレーヌ公国の首都は近くのナンシーであったが、リュネヴィルにはロレーヌ公の夏の居城があった。

17世紀のロレーヌは、30年戦争の舞台となるなど、多くの波乱、激動を経験した地域であった。それにもかかわらず、この時代の美術界を代表する画家たちも生まれ、後世に残る大家も生まれ、シモン・ヴーエ(1590-1649)、ジャック・カロ(1592-1635)、ジョルジュ・ド・ラ・トゥール(1593-1652)などのように、画業の修行・遍歴をした後には主としてロレーヌで活動した。しかし、ニコラ・プッサン(1594-1665)、クロード・ロラン(ジュレ:1600-1682)などは、ロレーヌの生まれでありながら、イタリアへ赴き、その後ロレーヌに戻ることはなく、イタリアで画家としての活動を続けた。興味深いことは、こうしたフランスではほとんど活動しなかったプッサンやロランなども、フランスでは自国の美術界の巨匠に数えている。

前回取り上げた歴史旅行家のSimon Winderは、17世紀ロレーヌ生まれの画家についても記しているが、別の機会に紹介することにしたい。

N.B.

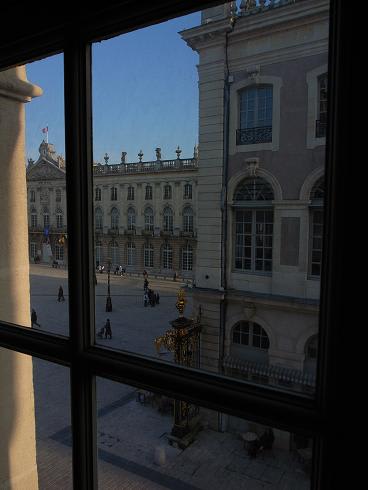

ナンシーの誕生は、11世紀の ロレーヌ公 ゲラルト1世が建てた封建時代の城に遡る。その後彼の子孫によって ロレーヌ公国の首都になった。

1218年、ロレーヌ公テオバルト1世に支配された。神聖ローマ皇帝 フリードリヒ2世]によって町は放火され、徹底的に破壊された。その後再建され、新しい城によって拡張、防衛されるようになった。

1477年、ナンシー郊外で ブルゴーニュ戦争 最後の戦いである ナンシーの戦い が起こり、 シャルル突進公が敗北死した。

17世紀 フランス国王は宰相リシュリューの考えもあって、ロレーヌの領有を強く目指すようになった。 30年戦争により神聖ローマ皇帝の権威が低下する中、リシュリュー枢機卿は 1641年 にロレーヌの占領を強行した。 1648年 の ヴェストファーレン条約 でフランスはロレーヌの返却を余儀なくされたが、ロレーヌの東にある アルザス においていくつかの地点を獲得した。

1670年にフランスは再びロレーヌに侵略してロレーヌ公 シャルル4世を追放した。

18世紀、ロレーヌ公の地位にあった ポーランド王 スタニスワフ1世(スタニスラス)のもとで、街の景観が整えられた。現在も、広場の名前としてスタニスラスの名が残されている。スタニスラスが1766年に死去すると、ロレーヌ公国は フランス王国に併合されたが、ナンシーはそのまま州都になった。