私の家の中にある魂のこもったものたち。

私は、沖縄は美しくも、厳しい土地だと思う。

でもここには、たくさんの物作りをする人達がいる。

私のように、外からやってきて創作している人もたくさんいる。

何がそんなに創作者を沖縄にひきつけるのだろう。

ここにまた、沖縄に創作の場をかまえようとする人物がいる。

「pUnk★TRibe」(パンク・トライブ)主宰BUNTAさん。

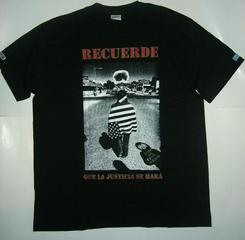

シルクスクリーンプリントでデザインからプリントまでをこなし、自作のTシャツなどを作っている。

今回、名古屋から、これから活動する沖縄の「場」と物作りについて、

メールインタビューしてみました。

1、自身のブランド「pUnk★TRibe」について話して下さい。

pUNk★TRibeとは名前の通りパンク民族という意味で、

僕の自己表現のルーツにはもちろんPunk(諸説ありますが僕にとってはイギリスを起源に生まれた独自の音楽、ファッションや生活様式を持つMovement)があって、それを突き詰めていたら世界中の国々の少数民族の文化や生活様式から近いものを感じて、民族雑貨や工芸品のような物を日本人のPunxが制作出来たら面白いなっと思いpUNk★TRibeを始めました。

いつから始めたかは覚えてないですが9年くらい活動しています。

発足当初はTシャツも工場で制作して貰ったり、洋服を友人の会社にお願いしてパターンから起こして作って貰ったり、

友人のアジア雑貨屋さんがタイへ仕入れに行く際にウエストポーチやバッグを作ってきて貰ったりしていましたが、

ここ数年は古着、Tシャツやお客さんから持ち込まれた服などににシルクスクリーンでプリントをしたりしています。

今年の2月まで名古屋の大須のアパートの一室を借りてPunk Tribe Reservationという名前で作業場兼お店を開いていましたが、

自分の中でそこでやるべき事はやった感もあり、一旦閉店して更なる展開を模索中です。

2、なぜ沖縄に制作の場を構えようとしているのですか?

前々から沖縄で制作活動に限らず音楽など色々やってみたいと思っていて、やっとその時が訪れたカンジです。

僕の印象では良い意味でも悪い意味でも沖縄には自己表現する事に対して決まり事がなく魅力を感じます。

沖縄という地にひかれるものがあるとすれば何でしょうか?

音楽、ゆんたく、Graffiti、うちなーたいむ、龍神マブヤー & My Lover

3、最後に、今後の沖縄での活動予定を聞かせて下さい。

最近恩納村のお店CHAOTICと始めた共同ブランド"Tribu del Punk Caotic@"をはじめ色々な人達と何か一緒に出来たら良いなと思ってます。

名古屋で知り合ったうちなー友達が桜坂に軽食★喫茶カラーズというお店を最近オープンして、そちらでも商品を取り扱って貰う予定です。

ちなみにキッズルームのカーペットやマグカップなどをpUNk★TRibeが制作しています。

。。。。。

私が、沖縄で物作りしていて本当に感じることは、人や島と関わりながら、自分が作らされているという感謝の気持ちだ。

たがいのつながりで、触発され、また自分が生かされてくる。

沖縄では、自分のとった態度が、色んな孤をえがいてまた自分に帰ってくるのを肌でダイレクトに感じることができる。そんな所が、沖縄で物作りをする魅力なのかもしれない。

BUNTAさんがまた、この地でどんな物を作りだしていくのかがとても楽しみだし、私にとってもいい意味で緊張感のある存在である。

text:吉見綾子