第9話

研修生活の始まり

駿河路や 花橘も 茶の匂ひ(松尾芭蕉)

芭蕉没年の1694年、江戸から西上の途中で現在の静岡県島田市に立ち寄り、「茶どころの駿河路ではタチバナの花ですら新茶の香りがすることだ」と詠んだ有名な一句である。

静岡は言わずと知れた日本一のお茶の生産地。古くは鎌倉時代に静岡市郊外の安倍川、藁科川流域で栽培が始まり、江戸時代には幕府の「御用茶」として重用されるなど由緒ある歴史を誇る。現在の栽培面積は約2万ヘクタールで生産量は全国の約7割。静岡市を中心に、清水、富士、川根、中遠など県内各所にお茶の名産地が広がる。

幾重にも連なる茶畑の緑が太陽に輝いてまぶしい。山城が初めて静岡を訪れたとき、どんな思いでこれらの茶畑を見ていたのだろうか。

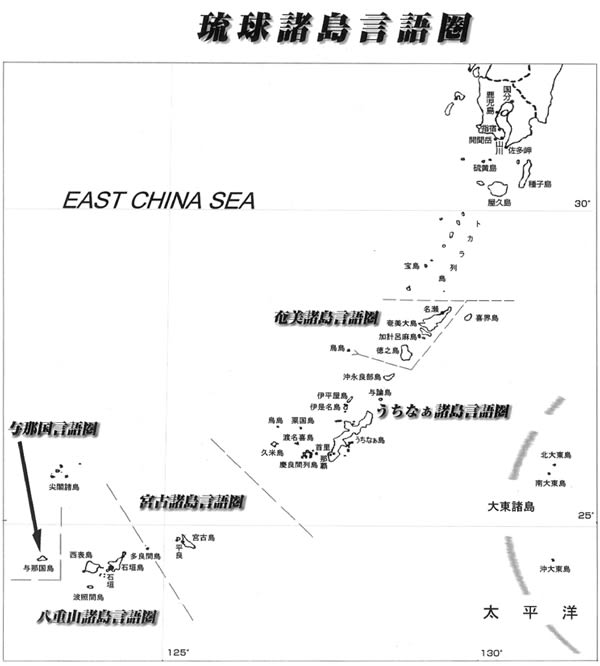

蛇足だが、日本に古くから自生しているかんきつ類は、冒頭の「花橘」と沖縄のシークヮーサーの2種だけである。

琉球や シークヮーサーも 茶の匂ひ

そんな歌を詠むほどのどかな気分ではなかっただろうが、少なくともそれだけの気概を持って研修に臨んだことは確かだろう。

静岡県中部を流れる大井川の西岸、茶畑が延々と続く標高100mほどのなだらかな台地に、国立茶業試験場(現・独立行政法人農業技術研究機構野菜茶業研究所金谷茶業研究拠点、以後省略)はある。一帯は牧之原茶業地帯と呼ばれ、県内に数ある茶産地の中では最も広大な規模を誇る。明治初期に徳川家の家臣らが原野を開墾してできた比較的歴史の浅い茶園だが、その後も入植者が相次ぎ現在の規模まで発展したという。

「広いなあ…」

それが山城の第一印象だった。沖縄では指折りの茶産地で育った山城にとって茶園風景が珍しいわけではないが、それにしても茶畑が多い。至る所に製茶工場があり、おまけに茶業功労者の銅像が幾つも建っている。それもそのはず、牧之原地域だけで沖縄県の栽培面積の100倍以上の畑があるのだから。

「茶畑にある巨大な扇風機にも驚きました。さすがは日本一の茶産地、畑作業の暑さしのぎにこんなものまで造れるなんて、沖縄とはスケールが違うなあ、と本気で思っていました」

それが実は、風を送って茶葉に霜が降りるのを防ぐ「防霜ファン」だと知ったのは、しばらくたってからのことである。

研修は2年間の寮生活。国唯一の茶業研修施設とあって、将来を嘱望される有能な若者が全国各地から集まってくる。一般的に国立茶業試験場が受け入れる研修生は、各地域の茶業組合などがお墨付きを与える「お茶エリート」が多い。何代も続く老舗茶農家の後継者もいれば、地元農政の次期有力者、ペットボトル飲料などを扱う大手茶問屋の子息もいる。中には卒業後のコネクションを見込んで、子どもを入所させたがる茶業関係者もいるらしい。

山城は1999年入所の第41期生。沖縄出身の研修生は数が少ない上、他県以上に後継者不足の問題に頭を抱える沖縄の茶業界にあっては、弱冠19歳の山城はまさに希望の星、茶業協議会など関係団体は強く推薦したことだろう(もちろん入学試験もある)。

カリキュラムは1年目にお茶全般についての基礎を学んだ後、2年目に希望する専門分野に分かれて担当教官に付き、各自のテーマに沿って研究を進める流れになっている。面白いのは、入学時期がちょうどお茶の収穫・製茶シーズンと重なるため、夏前までいきなり畑と工場に出て終日実習となる点だ。茶の収穫作業では伝統的な手摘みと合わせてさまざまな摘採機械を使った実習を行い、製茶工程では昔ながらの手揉み製茶と機械の操作を並行して学ぶ。さらに摘採後は一番茶から二番茶にかけて、施肥や中耕、除草などの圃場管理を任される。教室での講義が始まるのは、これらの作業がひと段落ついた7月以降だ。確かに自然相手の農業を学ぶ以上、理屈を知るよりまずは実地研修を通して体で覚えるほうが理にかなっているかもしれない。というのも、意外なことに、研修生の中には初めて茶摘みを経験するような者が少なくないという。

「まあ、僕は高校へ行かず既に働いていましたからね。実習でも講義でも知っている内容が多かったので、まだ『分からないことが分からない』状態の同僚に比べて、その点は大きなアドバンテージだったと思います」

例えば収穫作業で最新の乗用型摘採機(茶畝をまたいだ車体上に人が乗り、運転しながら摘採作業を行う機械=写真)の実習があったとしても、山城はその用途や使い方を覚える以上に、沖縄で導入する際の問題点について考えてしまう。沖縄の土は粒度が小さく粘性が強いので、機械を入れているうちに地盤が締まって水はけが悪くなるのではないかと予測できるし、また茶畝の幅や茶樹の高さはこの機械に合っているかどうか、茶園の規模を考えると作業効率は劣るのではないかといった点にまで頭が回る。だから授業後には教官に質問したり資料室で研究論文を調べたりして、その対策を練るための研究に人一倍時間を費やせるわけだ。

「授業では常に沖縄との違いは何か、教わった知識や技術を沖縄で生かすにはどうすればよいかということを考えながら取り組んでいました。試験場には、茶業に関するありとあらゆる資料がそろっていますからね」

こうして山城は、日本一の茶産地という絶好の環境で、水を得た魚のように探究心を膨らませていったが、そこには幾つかの問題点が潜んでいた。

※写真(上)は、静岡県牧之原地区の茶畑のようす。なだらかな山の斜面に色鮮やかな茶樹が広がる。所々に立っているのが「防霜ファン」

写真(下)は、乗用型摘採機を使った実習風景(独立行政法人農研機構野菜茶業研究所提供)

text:冨井穣

研修生活の始まり

駿河路や 花橘も 茶の匂ひ(松尾芭蕉)

芭蕉没年の1694年、江戸から西上の途中で現在の静岡県島田市に立ち寄り、「茶どころの駿河路ではタチバナの花ですら新茶の香りがすることだ」と詠んだ有名な一句である。

静岡は言わずと知れた日本一のお茶の生産地。古くは鎌倉時代に静岡市郊外の安倍川、藁科川流域で栽培が始まり、江戸時代には幕府の「御用茶」として重用されるなど由緒ある歴史を誇る。現在の栽培面積は約2万ヘクタールで生産量は全国の約7割。静岡市を中心に、清水、富士、川根、中遠など県内各所にお茶の名産地が広がる。

幾重にも連なる茶畑の緑が太陽に輝いてまぶしい。山城が初めて静岡を訪れたとき、どんな思いでこれらの茶畑を見ていたのだろうか。

蛇足だが、日本に古くから自生しているかんきつ類は、冒頭の「花橘」と沖縄のシークヮーサーの2種だけである。

琉球や シークヮーサーも 茶の匂ひ

そんな歌を詠むほどのどかな気分ではなかっただろうが、少なくともそれだけの気概を持って研修に臨んだことは確かだろう。

静岡県中部を流れる大井川の西岸、茶畑が延々と続く標高100mほどのなだらかな台地に、国立茶業試験場(現・独立行政法人農業技術研究機構野菜茶業研究所金谷茶業研究拠点、以後省略)はある。一帯は牧之原茶業地帯と呼ばれ、県内に数ある茶産地の中では最も広大な規模を誇る。明治初期に徳川家の家臣らが原野を開墾してできた比較的歴史の浅い茶園だが、その後も入植者が相次ぎ現在の規模まで発展したという。

「広いなあ…」

それが山城の第一印象だった。沖縄では指折りの茶産地で育った山城にとって茶園風景が珍しいわけではないが、それにしても茶畑が多い。至る所に製茶工場があり、おまけに茶業功労者の銅像が幾つも建っている。それもそのはず、牧之原地域だけで沖縄県の栽培面積の100倍以上の畑があるのだから。

「茶畑にある巨大な扇風機にも驚きました。さすがは日本一の茶産地、畑作業の暑さしのぎにこんなものまで造れるなんて、沖縄とはスケールが違うなあ、と本気で思っていました」

それが実は、風を送って茶葉に霜が降りるのを防ぐ「防霜ファン」だと知ったのは、しばらくたってからのことである。

研修は2年間の寮生活。国唯一の茶業研修施設とあって、将来を嘱望される有能な若者が全国各地から集まってくる。一般的に国立茶業試験場が受け入れる研修生は、各地域の茶業組合などがお墨付きを与える「お茶エリート」が多い。何代も続く老舗茶農家の後継者もいれば、地元農政の次期有力者、ペットボトル飲料などを扱う大手茶問屋の子息もいる。中には卒業後のコネクションを見込んで、子どもを入所させたがる茶業関係者もいるらしい。

山城は1999年入所の第41期生。沖縄出身の研修生は数が少ない上、他県以上に後継者不足の問題に頭を抱える沖縄の茶業界にあっては、弱冠19歳の山城はまさに希望の星、茶業協議会など関係団体は強く推薦したことだろう(もちろん入学試験もある)。

カリキュラムは1年目にお茶全般についての基礎を学んだ後、2年目に希望する専門分野に分かれて担当教官に付き、各自のテーマに沿って研究を進める流れになっている。面白いのは、入学時期がちょうどお茶の収穫・製茶シーズンと重なるため、夏前までいきなり畑と工場に出て終日実習となる点だ。茶の収穫作業では伝統的な手摘みと合わせてさまざまな摘採機械を使った実習を行い、製茶工程では昔ながらの手揉み製茶と機械の操作を並行して学ぶ。さらに摘採後は一番茶から二番茶にかけて、施肥や中耕、除草などの圃場管理を任される。教室での講義が始まるのは、これらの作業がひと段落ついた7月以降だ。確かに自然相手の農業を学ぶ以上、理屈を知るよりまずは実地研修を通して体で覚えるほうが理にかなっているかもしれない。というのも、意外なことに、研修生の中には初めて茶摘みを経験するような者が少なくないという。

「まあ、僕は高校へ行かず既に働いていましたからね。実習でも講義でも知っている内容が多かったので、まだ『分からないことが分からない』状態の同僚に比べて、その点は大きなアドバンテージだったと思います」

例えば収穫作業で最新の乗用型摘採機(茶畝をまたいだ車体上に人が乗り、運転しながら摘採作業を行う機械=写真)の実習があったとしても、山城はその用途や使い方を覚える以上に、沖縄で導入する際の問題点について考えてしまう。沖縄の土は粒度が小さく粘性が強いので、機械を入れているうちに地盤が締まって水はけが悪くなるのではないかと予測できるし、また茶畝の幅や茶樹の高さはこの機械に合っているかどうか、茶園の規模を考えると作業効率は劣るのではないかといった点にまで頭が回る。だから授業後には教官に質問したり資料室で研究論文を調べたりして、その対策を練るための研究に人一倍時間を費やせるわけだ。

「授業では常に沖縄との違いは何か、教わった知識や技術を沖縄で生かすにはどうすればよいかということを考えながら取り組んでいました。試験場には、茶業に関するありとあらゆる資料がそろっていますからね」

こうして山城は、日本一の茶産地という絶好の環境で、水を得た魚のように探究心を膨らませていったが、そこには幾つかの問題点が潜んでいた。

※写真(上)は、静岡県牧之原地区の茶畑のようす。なだらかな山の斜面に色鮮やかな茶樹が広がる。所々に立っているのが「防霜ファン」

写真(下)は、乗用型摘採機を使った実習風景(独立行政法人農研機構野菜茶業研究所提供)

text:冨井穣