S2-1

Arthropods(節足動物)の身体的特徴

↓

無脊椎動物

陸生の昆虫、ticks(マダニ)、mites(ダニ)、fleas(ノミ)、Crab(ケジラミ)等を含みむ

体節は3つ以上、足は3-18対以上

動物の3/4の数にのぼる

S2-2

蚊の特性

↓

メスは卵を水の表面に産む

Antarctic(南極)意外にはどこにでも生息している

メスは産卵のため人や動物の血液を必要とする

HIVは蚊の体内では生存できないため蚊を通じての感染はない

S2-3

蚊の行動特性について

↓

オスもメスも植物の蜜を吸う(メスは産卵のために吸血も必要)

成虫になってからの寿命は2-3週(卵2-7日、幼虫7-10日、サナギ3-4日)

飛行速度は1.0-1.5mph(1.6-2.6kph)

風等の補助がなくても数kmを飛行する蚊もいる

Aedes albopictus (ヒトスジシマカ: 黄熱、デング、チクングニヤ等を媒介)は飛行距離が短く、都市に生息し、日中に吸血行動をする

http://www.first-tech.co.jp/sub8.htm

S2-4

マラリアを媒介する蚊

↓

Anopheles stephensi

stephensiは都市や海岸地域での主要なマラリア媒介蚊

Anopheles(Malaria, Filariasisの媒介蚊)は夜間に吸血行動

Culex(West Nile, Japanese Encephalitis, Filariasisの媒介蚊)は夜間に吸血行動(with buzzing sound)

S2-5

Anopheline mosquites(ハマダラカ)が媒介する感染症

↓

Lymphatic filariasis is caused by infection with one of three nematodes, Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, or Brugia timori.

Unlike most other mosquito-borne infections, several different mosquito species, including Anopheles, Culex, Aedes, and Mansonia species can serve as vectors for transmitting filariasis.

Canine heartwarmのベクターでもある

S2-6

Anophelesを他の蚊と区別する方法

↓

止まった時に顔を下にお尻を上に傾けて止まる

S2-7

Anopheline(ハマダラカ)のメスの特性について

↓

gambiaeはアフリカでマラリアを媒介する主な種であり、臭いからヒトを好んで吸血する、また視力も良い

ハマダラカの産卵数は30-150/2-3day

他の蚊のベクター同様にdiptera(双翅目)に属し、羽は2枚

S2-8

蚊がヒトを吸血する時に何に惹かれるか

↓

Lactic Acid

アンテナになるchemoreceptors はlactic acidによって刺激される

また汗ばんだ皮膚、暖かい皮膚、二酸化炭素、香水、アポクリン・エクリン腺からの分泌物によっても刺激される

S2-9

明るい色の物に惹かれる虫

↓

Glossina (tsetse fly)

Tsetse flyは明るい色(特に青)や明暗色や埃、動いている自動車に寄ってきて、服の上からもヒトを刺す

permethrinはtsetse flyを殺すのに有効であるが、流行地域の長期滞在者でTsetse flyに刺されることを避けるのは難しい

Anopheles とCulex はより暗い色を好むとされるが、Aedes の色の嗜好に関しては良く分かっていない

Aedes albopictus は日中にヒトや動物を狙って吸血行動をとる

S2-10

Plasmodium knowlesi の特性

↓

フィリピンを含む東南アジアのいくつかの国々で感染がみられる

simian malaria (サルマラリア)はマレーシア半島のオナガザルやブタオザルに見られ、ヒトへの感染も認める

顕微鏡でPlasmodium malariae (四日熱マラリア)との鑑別は困難であり、遺伝子学的に区別する必要がある

現在のところクロロキンが有効

Anopheles latensによってサルとヒトに感染する

10人に1人程度の割合で致死的合併症を発現し、早急に治療しないと死に至る可能性もある

他のマラリア原虫と異なり、血液中で24時間ごとの早い増殖サイクルを示すため、2日マラリアと呼ばれることもある

研究チームが、2006年7月~2008年1月にサラワク州(ボルネオ島のマレーシア領の州)の病院に入院したマラリア患者150名を検査したところ、P. knowlesiの感染者が3分の2以上を占めた

患者の多くは合併症がなく、クロロキンやプリマキン(一般的な抗マラリア薬)で容易に治療できた

10名中1名は呼吸困難や腎障害といった合併症を起こし、2名が死亡した

死亡率は2%未満だが、研究対象の症例数が少ないため、正確な死亡率を決定できていない

P. knowlesiによるマラリア患者の血小板が、他のマラリア原虫感染に比べ有意に低い数値を示した

これによる大量出血や凝固異常は確認されなかったが、血小板減少は、P.knowlesi感染診断に役立つ可能性がある

[ProMed 2009.9.10]

S2-11

Aedes Aegyptiの特性

↓

膝やふくらはぎから吸血することを好む

本来はアフリカに生息していた

ヒトの居住地域近くに生息し、飛行距離は200~300m程度

日中に吸血行動をとるが、家屋内等の明るい場所では夜間にも吸血する

S2-12

Aedesが媒介する疾患

↓

Urban Yellow Fever virus

アフリカではA africanusが、中南米ではHemagogus spegazzini が黄熱を媒介する

その他のflavivirus であるJapanese Encephalitis, St Louis Encephalitis virus, West Nile virus はCulex によって媒介される

S2-13

Aedes albopictus (Asian Tiger Mosquito) の特性

↓

日中明るい場所で吸血行動が活発

Aedes albopictus (ヒトスジシマカ)は体は黒白の縞々で背中に白い線がある蚊

A Aegyptiと異なり、寒さに強く、オスの繁殖力は強い

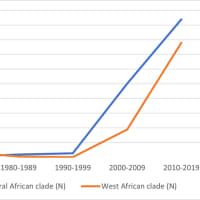

A albopictusは1970年代に、アメリカを通じて古タイヤからその他のアメリカ大陸の国に広がったと考えられている(東南アジアから日本を経由して広がったという説…)

Dengue, laCrosse encephalitis and West Nile Virus等の多くのウイルスを媒介し、生息地域は世界全体に広がっている

S2-14

Ticks ex. ixodes ricinus (hard tick) の特性

↓

arachinid(蛛形類)であり、insectと合わせてarthropod(節足動物)に分類される

マダニは前足で影、体温、臭い、振動を感知して宿主を感知できるとされる

多湿(>85%)な場所で繁殖して、気温7℃以上でのみ宿主を探す

吸血により虫体は200倍にもなり、吸血した黒色の体液中にはtick borne encephalitis virus やBorrelia burgdorferi (Lyme Disease)等の細菌を含むことがある

温暖化によって生息地域は拡大傾向

オスは人を吸血することはほとんどない

S2-15

hard backed castor bean tick (ixodes ricinus)の生態について

↓?

1.5m以下の草や葉の裏で生活する

葉の陽の当たる面を好み、葉先に密集する傾向がある

ベンチやバーベキューの設備がある川の土手や草むら等はマダニにとって格好の住処となる

S2-16

マダニの吸血の習性

↓

オスもメスも病原体を含んだ唾液が注入されることにより人に病原体を感染させる

オスはメスよりも組織を深く噛むためメスよりも感染力が強いと考えられる

一方、メスはより多くの血液を吸血するため、病原体がメスに感染するリスクが高い

吸血時間は最大15分程度であり、吸血前までに12-24時間程度かかることが多い

S2-17

マダニを皮膚から摘出する方法

↓

丁寧に鈍的鉗子で皮膚から摘出、その時に頭部を潰したり、遺残物を皮膚の中に残したりしないようにする

petroleum(石油)、vaseline(ワセリン)、alcoholは殺虫剤と一緒に吹きかけたり、塗りつけたりすれば、24時間以内に自然に離れ落ちるが、そのままでは役に立たない

無理に虫体を摘出しようとすると、唾液やマダニ体内の内容物が損傷した皮膚内に逆流する危険性があるため禁忌

S2-18

マダニ関連の病態で最も重篤な病態を呈するもの

↓

アレルギー反応は軽度の痒みから急激で重篤な病態まで様々であり、マダニ咬傷のどの段階でも起きうる

ダニ麻痺症は東オーストラリアにおいて医学的に最も重要なマダニ咬傷で、通常は子供でみられ、paralysis tick (ixodes holocyclus) によって発症する

抗毒素の開発により約70年前より重篤な病態を予防できるようになった

ライム病、ダニチフスは早期にテトラサイクリンで治療すれば治癒しうる

S2-19

Mites(ダニ)の特性

↓

Scabies(ヒト疥癬虫)の原因となるSarcoptes scabie はダニの1種

MiteとTickは同じfamily Acari(ダニ科)、arthropod(節足動物)の範疇

ダニはマットレス、掛け布、カーペット等の湿った暖かい場所で繁殖する

dust mite(イエダニ)は花粉に次いで2番目にアレルギー反応の原因として多い

ほとんどのダニは動物に対して問題になるが、(イエダニ)ヒトの皮膚で問題になったり、tropical rat miteのように実際にヒトを咬んで皮膚炎や水疱を形成したりするものもある

S2-20

Human flea(ヒトノミ)の特性

↓

犬や猫等のペットを咬む昆虫で、垂直に7インチ(18cm)、平行に13インチ(33cm)程度跳躍できる

犬や猫や鼠からのノミはplague(ペスト)、typhus(発疹チフス)、tapeworm(条虫類・サナダムシ)まで伝染させることがある

生態には4つの段階があり、それぞれova, larva, pupa, adult(虫卵、幼虫、蛹、成虫)、全体の5%に当たる成虫のみがヒトを咬む

The black death(黒死病)、bubonic plague(腺ペスト)の原因となるpasturella (yersinia) pestis はoriental rat flea (xenopsylla cheopsis)の唾液によって感染し、現在もベトナム、インド、南米やアフリカの一部に認めるものの、危険性は僅かであり、ペストのワクチンが使用されることはほとんどない

S2-21

human flea(pulex irritans) ヒトノミの特性

↓

extoparasite(外部寄生)のみで、皮膚の中には進入しない

その他のノミの様に宿主からヒトへ伝染病を媒介する媒介力は弱い

ヒト以外にも多くの家畜および野生の哺乳類や鳥類にも寄生する

Endemic typhus(発疹チフス)はrat fleaによって媒介される

S2-22

Triatome bug(reduviid bug, kissing bug)が媒介する疾患

↓

American trypanosomiasis (Chagas disease)

T cruzi (South America), T sanguisuga (North America)

kissing bugの名称はヒトの口周囲や眼窩周囲を刺す習性から名付けられた

普段は天井、壁、屋根に住み、夜間に寝ているヒトの体温を感知して滑り降りてくる

条件が整えば100m以上を滑空することができので、集落全体に広がりうる

温血動物におけるトリパノソーマの大きな保有宿主

African trypanosomiasis → tsetse fly

Leishmaniasis → sand fly

(西アフリカではT brucei gambiense, 東アフリカではT brucei rhodesiense)

Arthropods(節足動物)の身体的特徴

↓

無脊椎動物

陸生の昆虫、ticks(マダニ)、mites(ダニ)、fleas(ノミ)、Crab(ケジラミ)等を含みむ

体節は3つ以上、足は3-18対以上

動物の3/4の数にのぼる

S2-2

蚊の特性

↓

メスは卵を水の表面に産む

Antarctic(南極)意外にはどこにでも生息している

メスは産卵のため人や動物の血液を必要とする

HIVは蚊の体内では生存できないため蚊を通じての感染はない

S2-3

蚊の行動特性について

↓

オスもメスも植物の蜜を吸う(メスは産卵のために吸血も必要)

成虫になってからの寿命は2-3週(卵2-7日、幼虫7-10日、サナギ3-4日)

飛行速度は1.0-1.5mph(1.6-2.6kph)

風等の補助がなくても数kmを飛行する蚊もいる

Aedes albopictus (ヒトスジシマカ: 黄熱、デング、チクングニヤ等を媒介)は飛行距離が短く、都市に生息し、日中に吸血行動をする

http://www.first-tech.co.jp/sub8.htm

S2-4

マラリアを媒介する蚊

↓

Anopheles stephensi

stephensiは都市や海岸地域での主要なマラリア媒介蚊

Anopheles(Malaria, Filariasisの媒介蚊)は夜間に吸血行動

Culex(West Nile, Japanese Encephalitis, Filariasisの媒介蚊)は夜間に吸血行動(with buzzing sound)

S2-5

Anopheline mosquites(ハマダラカ)が媒介する感染症

↓

Lymphatic filariasis is caused by infection with one of three nematodes, Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, or Brugia timori.

Unlike most other mosquito-borne infections, several different mosquito species, including Anopheles, Culex, Aedes, and Mansonia species can serve as vectors for transmitting filariasis.

Canine heartwarmのベクターでもある

S2-6

Anophelesを他の蚊と区別する方法

↓

止まった時に顔を下にお尻を上に傾けて止まる

S2-7

Anopheline(ハマダラカ)のメスの特性について

↓

gambiaeはアフリカでマラリアを媒介する主な種であり、臭いからヒトを好んで吸血する、また視力も良い

ハマダラカの産卵数は30-150/2-3day

他の蚊のベクター同様にdiptera(双翅目)に属し、羽は2枚

S2-8

蚊がヒトを吸血する時に何に惹かれるか

↓

Lactic Acid

アンテナになるchemoreceptors はlactic acidによって刺激される

また汗ばんだ皮膚、暖かい皮膚、二酸化炭素、香水、アポクリン・エクリン腺からの分泌物によっても刺激される

S2-9

明るい色の物に惹かれる虫

↓

Glossina (tsetse fly)

Tsetse flyは明るい色(特に青)や明暗色や埃、動いている自動車に寄ってきて、服の上からもヒトを刺す

permethrinはtsetse flyを殺すのに有効であるが、流行地域の長期滞在者でTsetse flyに刺されることを避けるのは難しい

Anopheles とCulex はより暗い色を好むとされるが、Aedes の色の嗜好に関しては良く分かっていない

Aedes albopictus は日中にヒトや動物を狙って吸血行動をとる

S2-10

Plasmodium knowlesi の特性

↓

フィリピンを含む東南アジアのいくつかの国々で感染がみられる

simian malaria (サルマラリア)はマレーシア半島のオナガザルやブタオザルに見られ、ヒトへの感染も認める

顕微鏡でPlasmodium malariae (四日熱マラリア)との鑑別は困難であり、遺伝子学的に区別する必要がある

現在のところクロロキンが有効

Anopheles latensによってサルとヒトに感染する

10人に1人程度の割合で致死的合併症を発現し、早急に治療しないと死に至る可能性もある

他のマラリア原虫と異なり、血液中で24時間ごとの早い増殖サイクルを示すため、2日マラリアと呼ばれることもある

研究チームが、2006年7月~2008年1月にサラワク州(ボルネオ島のマレーシア領の州)の病院に入院したマラリア患者150名を検査したところ、P. knowlesiの感染者が3分の2以上を占めた

患者の多くは合併症がなく、クロロキンやプリマキン(一般的な抗マラリア薬)で容易に治療できた

10名中1名は呼吸困難や腎障害といった合併症を起こし、2名が死亡した

死亡率は2%未満だが、研究対象の症例数が少ないため、正確な死亡率を決定できていない

P. knowlesiによるマラリア患者の血小板が、他のマラリア原虫感染に比べ有意に低い数値を示した

これによる大量出血や凝固異常は確認されなかったが、血小板減少は、P.knowlesi感染診断に役立つ可能性がある

[ProMed 2009.9.10]

S2-11

Aedes Aegyptiの特性

↓

膝やふくらはぎから吸血することを好む

本来はアフリカに生息していた

ヒトの居住地域近くに生息し、飛行距離は200~300m程度

日中に吸血行動をとるが、家屋内等の明るい場所では夜間にも吸血する

S2-12

Aedesが媒介する疾患

↓

Urban Yellow Fever virus

アフリカではA africanusが、中南米ではHemagogus spegazzini が黄熱を媒介する

その他のflavivirus であるJapanese Encephalitis, St Louis Encephalitis virus, West Nile virus はCulex によって媒介される

S2-13

Aedes albopictus (Asian Tiger Mosquito) の特性

↓

日中明るい場所で吸血行動が活発

Aedes albopictus (ヒトスジシマカ)は体は黒白の縞々で背中に白い線がある蚊

A Aegyptiと異なり、寒さに強く、オスの繁殖力は強い

A albopictusは1970年代に、アメリカを通じて古タイヤからその他のアメリカ大陸の国に広がったと考えられている(東南アジアから日本を経由して広がったという説…)

Dengue, laCrosse encephalitis and West Nile Virus等の多くのウイルスを媒介し、生息地域は世界全体に広がっている

S2-14

Ticks ex. ixodes ricinus (hard tick) の特性

↓

arachinid(蛛形類)であり、insectと合わせてarthropod(節足動物)に分類される

マダニは前足で影、体温、臭い、振動を感知して宿主を感知できるとされる

多湿(>85%)な場所で繁殖して、気温7℃以上でのみ宿主を探す

吸血により虫体は200倍にもなり、吸血した黒色の体液中にはtick borne encephalitis virus やBorrelia burgdorferi (Lyme Disease)等の細菌を含むことがある

温暖化によって生息地域は拡大傾向

オスは人を吸血することはほとんどない

S2-15

hard backed castor bean tick (ixodes ricinus)の生態について

↓?

1.5m以下の草や葉の裏で生活する

葉の陽の当たる面を好み、葉先に密集する傾向がある

ベンチやバーベキューの設備がある川の土手や草むら等はマダニにとって格好の住処となる

S2-16

マダニの吸血の習性

↓

オスもメスも病原体を含んだ唾液が注入されることにより人に病原体を感染させる

オスはメスよりも組織を深く噛むためメスよりも感染力が強いと考えられる

一方、メスはより多くの血液を吸血するため、病原体がメスに感染するリスクが高い

吸血時間は最大15分程度であり、吸血前までに12-24時間程度かかることが多い

S2-17

マダニを皮膚から摘出する方法

↓

丁寧に鈍的鉗子で皮膚から摘出、その時に頭部を潰したり、遺残物を皮膚の中に残したりしないようにする

petroleum(石油)、vaseline(ワセリン)、alcoholは殺虫剤と一緒に吹きかけたり、塗りつけたりすれば、24時間以内に自然に離れ落ちるが、そのままでは役に立たない

無理に虫体を摘出しようとすると、唾液やマダニ体内の内容物が損傷した皮膚内に逆流する危険性があるため禁忌

S2-18

マダニ関連の病態で最も重篤な病態を呈するもの

↓

アレルギー反応は軽度の痒みから急激で重篤な病態まで様々であり、マダニ咬傷のどの段階でも起きうる

ダニ麻痺症は東オーストラリアにおいて医学的に最も重要なマダニ咬傷で、通常は子供でみられ、paralysis tick (ixodes holocyclus) によって発症する

抗毒素の開発により約70年前より重篤な病態を予防できるようになった

ライム病、ダニチフスは早期にテトラサイクリンで治療すれば治癒しうる

S2-19

Mites(ダニ)の特性

↓

Scabies(ヒト疥癬虫)の原因となるSarcoptes scabie はダニの1種

MiteとTickは同じfamily Acari(ダニ科)、arthropod(節足動物)の範疇

ダニはマットレス、掛け布、カーペット等の湿った暖かい場所で繁殖する

dust mite(イエダニ)は花粉に次いで2番目にアレルギー反応の原因として多い

ほとんどのダニは動物に対して問題になるが、(イエダニ)ヒトの皮膚で問題になったり、tropical rat miteのように実際にヒトを咬んで皮膚炎や水疱を形成したりするものもある

S2-20

Human flea(ヒトノミ)の特性

↓

犬や猫等のペットを咬む昆虫で、垂直に7インチ(18cm)、平行に13インチ(33cm)程度跳躍できる

犬や猫や鼠からのノミはplague(ペスト)、typhus(発疹チフス)、tapeworm(条虫類・サナダムシ)まで伝染させることがある

生態には4つの段階があり、それぞれova, larva, pupa, adult(虫卵、幼虫、蛹、成虫)、全体の5%に当たる成虫のみがヒトを咬む

The black death(黒死病)、bubonic plague(腺ペスト)の原因となるpasturella (yersinia) pestis はoriental rat flea (xenopsylla cheopsis)の唾液によって感染し、現在もベトナム、インド、南米やアフリカの一部に認めるものの、危険性は僅かであり、ペストのワクチンが使用されることはほとんどない

S2-21

human flea(pulex irritans) ヒトノミの特性

↓

extoparasite(外部寄生)のみで、皮膚の中には進入しない

その他のノミの様に宿主からヒトへ伝染病を媒介する媒介力は弱い

ヒト以外にも多くの家畜および野生の哺乳類や鳥類にも寄生する

Endemic typhus(発疹チフス)はrat fleaによって媒介される

S2-22

Triatome bug(reduviid bug, kissing bug)が媒介する疾患

↓

American trypanosomiasis (Chagas disease)

T cruzi (South America), T sanguisuga (North America)

kissing bugの名称はヒトの口周囲や眼窩周囲を刺す習性から名付けられた

普段は天井、壁、屋根に住み、夜間に寝ているヒトの体温を感知して滑り降りてくる

条件が整えば100m以上を滑空することができので、集落全体に広がりうる

温血動物におけるトリパノソーマの大きな保有宿主

African trypanosomiasis → tsetse fly

Leishmaniasis → sand fly

(西アフリカではT brucei gambiense, 東アフリカではT brucei rhodesiense)