日本では、自分たちの力で社会の課題を変えることができると思う青少年が、諸外国と比較して極端に少ないという調査結果が出ました。

たとえば、「18歳で投票権が与えられることについてどう思うか」という問題に、友だち同士の中で、真剣に話し合う学生はほとんどいません。

これは、「政治や社会の課題について、自分の意見を言ってはいけない」と思う大人の影響かもしれません。

そもそも、個人として、政治や社会の課題について意見を表すことは、まったく問題はありません。

しかし、意見を言おうものなら、「この人、なにを固いこと言ってるの」と思われるのでないかという力が働き、少人数のグループの話題になることは少ないのです。

同調圧力も働きます。言ってはいけないというタブーとする雰囲気があります。

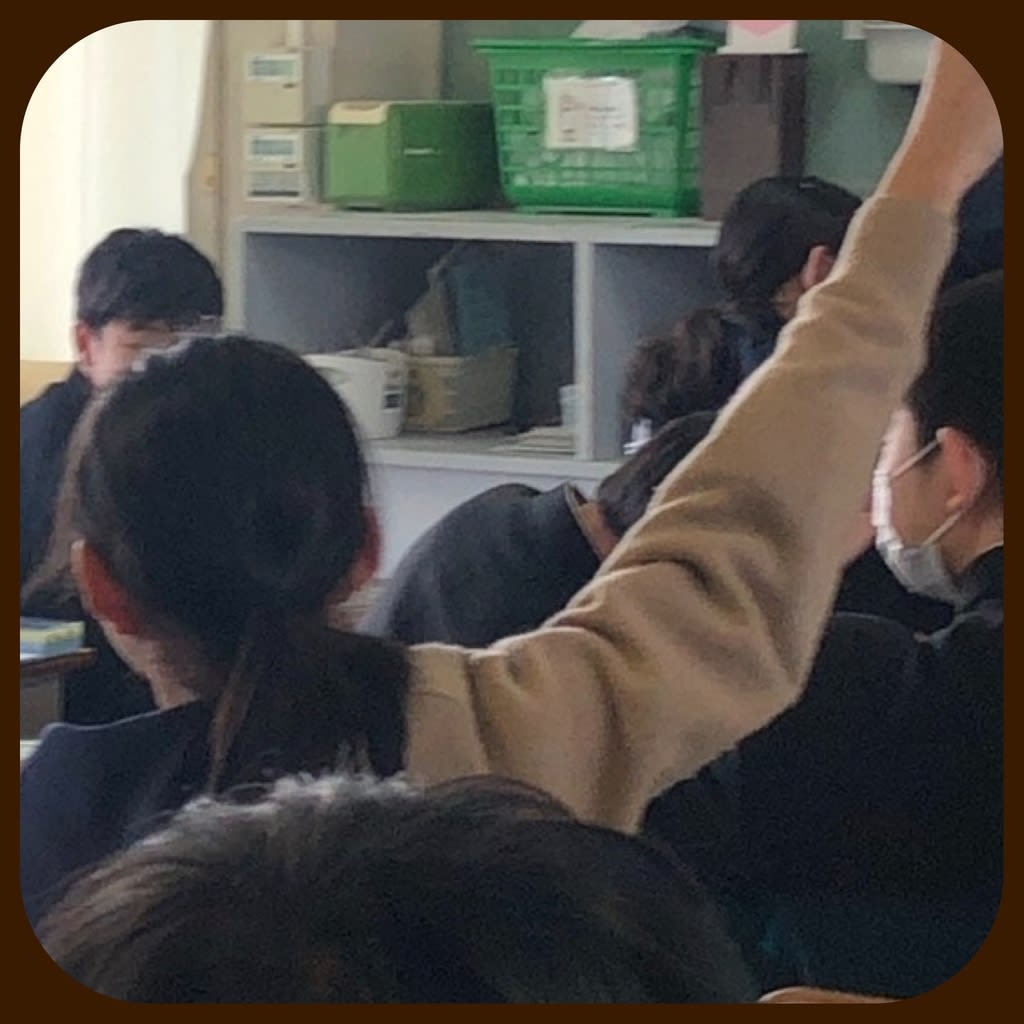

でも、将来の国をつくる大切なテーマこそ、きめつけやバイアスがかかったり、考えが凝り固まっていない、柔軟な発想ができる若い子たちに議論してもらうべきです。

大人は子どもの力を信頼して、「難しいから、子どもには無理」ときめつけないで、任せてみることが必要です。

人が傷つけられたり、被害を受けたり、安心して暮らすことが脅かされる社会の課題は、往々にして個人の努力、自助ではどうしようもないことが多いのです。

貧困の問題や児童虐待、野宿生活者の問題、非正規雇用、福祉の問題などは、社会のしくみが生み出すのです。

社会のしくみが生み出す問題は、社会を変えることで解決に向かうという展望をもつことができる、学校教育での「主権者としての学習」がいま必要です。