海の色が変化する理由

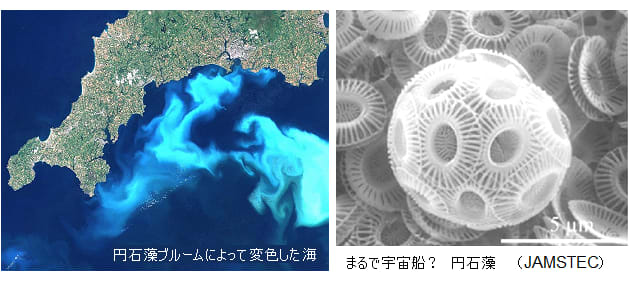

海の色はどうやって決まるのだろう? 海の色の違いというのは おもに、海水中のプランクトンなど、 小さな生き物による。 可視光線のうち、海は 青い色を反射し、赤い色を吸収するため、青く見える。 植物プランクトンの量が多くなれば、 光合成のため赤と青の色を吸収して緑やオレンジ色の光を跳ね返す。 よってプランクトンがたくさんいると、 海の色が濁った緑っぽい茶色に見える。

東京湾だと1ミリリットルの海水にプランクトンが1000~1万個くらいもいるという。 沖縄の海だと10個くらいのため、 海の水は透き通った青だが、 浅瀬では白い砂か跳ね返った光の色が混ざり 透き通ったエメラルドグリーンになる。プランクトンが増える理由は 東京湾みたいに周りに人がたくさん住んでいると、 生活排水が川からいっぱい流れて来る。 その中に、植物プランクトンの栄養になる窒素やリンが含まれているため、増加する。

また沖縄の海は栄養分が少ないため、プランクトンも少なくなる。赤潮はプランクトンの異常発生で起きる。ヤコウチュウというピンクのプランクトンが海面に沢山集まると赤く見えまる。 黒潮は日本列島の南側を流れる潮の流れ。 海が深いためプランクトンも少なく、 光の跳ね返りが少ないから青黒く見える。このように海の色は、 プランクトンの量によって変わりまる。

続きはこちら → http://blog.livedoor.jp/liberty7japan/

参考HP Wikipedia:円石藻 JAMSTEC:ベーリング海における近年の植物プランクトン群集の大きな変化

|

日本の海産プランクトン図鑑 DVD付 |

| クリエーター情報なし | |

| 共立出版 |

|

ずかんプランクトン ~見ながら学習、調べてなっとく |

| クリエーター情報なし | |

| 技術評論社 |