由布院空想の森美術館の横を通る道は、館の裏手から急な坂道になっている。

その坂をゆっくりと歩く。右手は瀟洒な別荘地に続く丘陵で、左手には由布院盆地とその向こうにそびえる由布岳を望むことができる。

極上の散策路である。5分も歩けば坂を登りきる。そこに太宰治ゆかりの碧雲荘を移築した「文学の森」がある。

その経緯を「Discover Oita(ディスカバー大分)大分交通エアライナー・高速道路バスロードマガジン」から転載。

『ゆふいん文学の森

“太宰”ゆかりの下宿が湯布院にやってくる

[人が集い、心豊かにする場所へ]

昔ながらの趣そのままに、東京都杉並区に建つ「碧雲荘」。太宰治が1936年11月からおよそ7カ月間住んだアパートだ。この部屋で「人間失格」の原型とされる「HUMAN LOST」を執筆。その後書かれた「富嶽百景」という作品には、ここでの生活を綴ったシーンも登場している。

「あかつき、小用に立って、アパートの便所の金網張られた四角い窓から、富士が見えた。小さく、真っ白で、左のほうにちょっと傾いて、あの富士を忘れない」

愛する人の裏切りを知り、共同便所の窓から小さく見える富士を眺めてじめじめと泣いた。

家を転々としながら執筆活動を続けていた太宰。住んでいた家が現在も残っているのは珍しく、貴重な建物である碧雲荘だが、所有者が手放すことになり取り壊しが決まった。

文化的価値の高い建物への解体を惜しむ声があがるなか、立ち上がったのが由布市湯布院町で旅館を経営する橋本律子さんだった。個人で購入した土地に森をつくろうと計画していたが、碧雲荘の話を知り、移築費を負担して「文学の森」として整備することにした。「いろんな方の思いが詰まった建物だからこそ残したい。太宰さんと湯布院とのゆかりはないですが、温泉が好きだったと聞いています。文学の交流の場となれば嬉しい」。

建物の移築は秋頃に完了し、その後は長さ50mに及ぶテラスを設置し、ナラやケヤキを植林する。大自然のなかに人が集い、心を豊かにする読書スペースや創作など知的好奇心を醸成する場となるようだ。

太宰の名作が生まれた歴史ある下宿。その存在は湯布院の土地で新たな歴史を歩み始めることになる。 (以下略)』

こうして移築・再現された「碧雲荘」。太宰が住んだ当時の面影を残しながら、お洒落な感覚で甦った。

私が、橋本さんから電話をもらい、早速見に来て、それから事態は急展開をみせて「由布院空想の森美術館」の再開へとつながったのが、この建物だ。その経緯も私の近著「帰る旅――空想の森へ」(花乱社/5月20日・刊)に記したので、転載しておこう。

『――略― 九州の中央山岳地帯を走り抜ける旅の過程で、一本の電話を貰った。

2017年5月のことである。同年4月に上梓した書物「神楽が伝える古事記の真相」(廣済堂出版)を紹介する新聞記事がそのきっかけとなったものである。

――記事を読んだよ。元気で頑張っていたのね。うれしい。

この手の電話は、折々にいただくことがあるもので、さぼど珍しいことではない。が、そのあとに驚くべき展開が待っていた。

――わたしもね、太宰治ゆかりの旧家を湯布院に移築して、太宰治文学館を作ったのよ。

という内容は、少なからず意表を突くものだったから、私は思わず

――それは嬉しい、太宰治の文学が僕の文学修行の出発点といえるものだから、すぐに見に行く。

と答え、ただちに出かけた。

太宰治の初期の短編「走れメロス」(当時の国語の教科書に載った)こそ、中学から高校へかけて多感な時期を過ごした私たちの仲間に共通していた友情と信頼の感覚であった。ある年の夏、私は転校していったかつてのクラスメートと会う約束をしてその場所へ行ったが、相手はそこにいなかった。でも、彼は必ず来る、という確信があったから、私は待ち続けた。すると彼は夕刻になって、現れた。何をするという目的もなく、ただ漠然とした「会おう」という約束だけだったが、私は、ほぼ半日その場所で待ち続け、友はその約束を忘れずにやってきたのである。「走れメロス」が投影されたわけではなかったように思うが、山の仲間の「約束」というものは、そのようなものだ。それゆえ、王に直言し、処刑されることをも怖れずに友との約束を守って暴虐な王のいる庭へと駆けつけるメロスの純朴な魂と、太宰の叙情的な文に感応し、少年たちは「青春の熱」というべき価値観を共有したのである。

湯布院へ移築された太宰治ゆかりの古民家というのは、東京世田谷区にあっ下宿「碧雲荘」である。太宰が駆け出しの作家だった昭和11年からおよそ 7か月間暮らし、代表作「人間失格」の基になった作品もここで執筆された物件だという。土地が売却され解体された建物の引き取り手がなく、保存が危ぶまれていたこの建物を買い取り、「文学の森」として再生させたのは湯布院の旅館「おやど二本の葦束」を経営する橋本律子さんである。この快挙は全国紙でも取り上げられ、話題になり、すでに多くの太宰ファンが訪れる名所となっている。私は、この建物を見せてもらい、少年時代を追想したり、その後に読んだ太宰作品を懐かしく反複したりした。

その夜、橋本さんの経営する瀟洒な宿で長い話をした。彼女は、由布院空想の森美術館の隣接地で同時期にペンションを開業したのだったが、多難な時期を経て現在の旅館業にたどり着き、懸命の努力を重ねて成功させたのである。私も、故郷・日田の町での美術館の開館と、刊行20冊を数えた著作を一つの区切りとして、人生最後の目標は、「空想の森美術館」の再開である、と言った。湯布院を去るとき、当時学芸員を務め、共に苦労した甥の俊之と交わした約束がそれである。すると橋本さんははらはらと涙を流し、

「それ、太宰治文学館の隣ではだめ?」

と、驚くべき提案をしてくれたのである。

「敷地と建物はわたしが用意する。もう一度、湯布院へ帰ってきて、あの空想の森美術館を再現してほしい」

というのが彼女の主旨である。懸命に働き、現在があるのも湯布院という舞台があったおかげ、その恩返しの意味も含め、娘が世話になり、私たちが好きだった空想の森美術館が再建できるのなら、そのお手伝いもしたい、というのである。「太宰治文学館・文学の森」の隣に再開される「由布院空想の森美術館」。

このまるで「天の声」のような提案に、私は

「やりましょう」

と即答し、開館へ向けたプロジェクトが発足した。――以下略――』

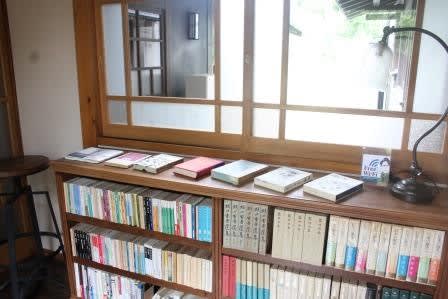

「ゆふいん文学の森」と名付けられた旧・碧雲荘の内部は、一階が「太宰カフェ」、二階が資料室となっている。どの空間にも太宰に関する書籍が置いてあり、カフェでは、往年の文学青年、全国から訪ねてきた太宰ファンなどが、読書をしながら、ゆったりとした時間を過ごしている。窓からは、由布岳が見える。かつて太宰が窓から富士山を眺め、富岳百景の構想を練った気分に浸ることもできる。

二階資料室は、太宰が下宿していたころの碧雲荘の様子を再現。宿泊もできるスペースとなっている。宿泊は予約制で一日一組だけ。4室8人まで利用できて2万円。たとえば5人で利用すれば1人4000円、8人で泊まれば1人2500円というリーズナブルな設定で、すでに利用者の好評を得ている。

![浪漫の灯/「どんたく」他・竹久夢二[ノーベル書房:1977]【かさこそ森の読書時間<22>】](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/61/7a/0d75934f389e63202e83cd6d50b94813.jpg)

![めぐり合う「とき」と「人」/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:17>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0d/33/0643f5c268a5eef814a7199587b7f10a.jpg)

![始まりました/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:16>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4d/1c/76b0b83d26669d5899ed89a064100174.jpg)