言の葉43 「歎異抄」から聞こえてきた声

対談 書と言葉の深淵へ

石川九楊✖️吉増剛造

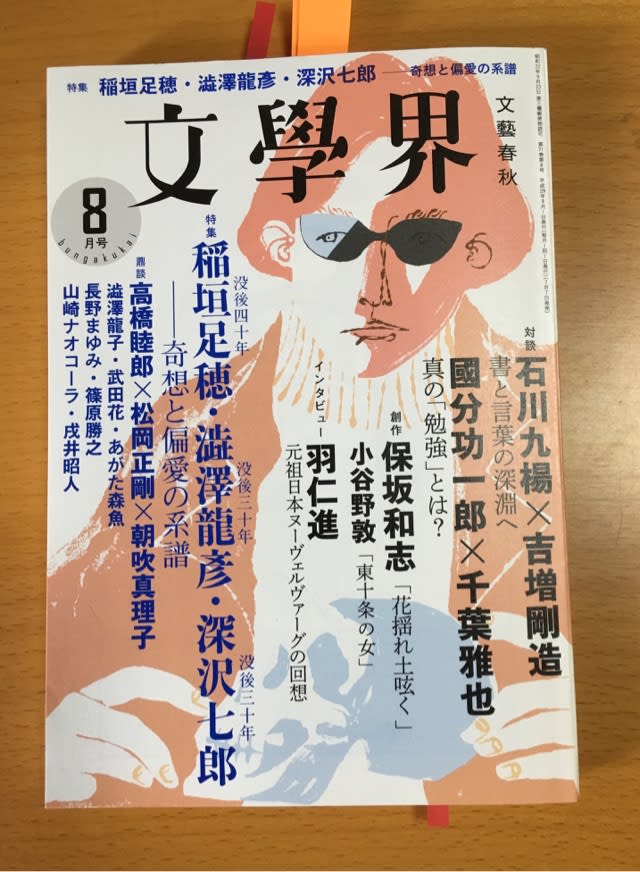

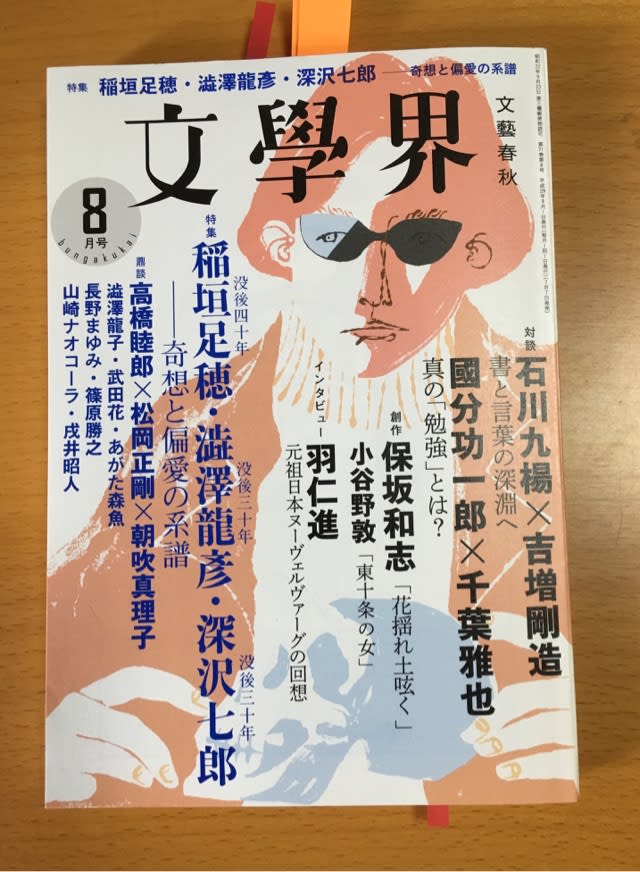

文學界8月号(第七十一巻第八号)

抜粋

同誌対談 書と言葉の深淵へ

対談 書と言葉の深淵へ

右側 石川九楊さん 左側 吉増剛造さん

■「歎異抄」から聞こえてきた声

吉増 先日、神田神保町のギャラリー「白い点」での石川先生の展覧会、「曲と演奏」にお伺いしました。「白い点」をお訪ねするのももう十五年ぶりくらいで……。

石川 もうそんなになりますか。

吉増 展覧会の最終日四月三〇日でしたか、そこで石川さんは「歎異抄」の肉筆というか、原筆をわざわざ掛けて見せてくださいました。その瞬間の驚きというのは、言葉にならないほどののものでした。わたくしが石川先生の文化・思想界における貴重なお仕事に接しましたのは、もう、かれこれ二十年ほど前、多摩美術大学の建畠晢教室にいらして、学生さんたちとわたくしと対話して下さった時でした。そして月島のギャラリーのタマダで、先生のレクチャーを伺い、「筆蝕ということ」を教えていただいた……。そのときにリトグラフの「歎異抄」をいただきました。わたくしはそれに衝撃を受けていたのです。無意識深いところで……。それでなのでしょう、二十年ぶりに「白い点」で原筆に接した際、間違いなくあの大作を見ていた目が二十年間にわたって無意識のうちにわたくしのなかで育っていたことと、石川九楊さんの貴重なお仕事の後ろを、小さな火を点した蛍のように自分が追尾をしていたことに、その瞬間、咄嗟に気がついた、……ということだったのです。

石川 じつは僕も「歎異抄」の全文を九〇センチから六〇センチくらいの雁皮紙に書いた実物を目にするのは、十年ぶりでした。この七月から上野の森美術館で展覧会を開くのですが、展覧会をすると決めてから三年ぐらいをかけて、周囲の人々と準備を重ねてきたなかで、久々に「歎異抄」を見ました。

吉増 えっ、ご自身もそんなにもご覧になっていなかった?

石川 はい。吉増さんにも印刷物と現物は違いますからと申し上げましたが、いろんな印刷物で見ていた、あるいは自分の記憶にある「歎異抄」と、全然違っていたことに驚きました。吉増さんに見ていただく前に、作品の状態のチェックを含めて一度開けて掛けたのです。頭のなかに宿っていたイメージと全く別物でしたね。僕は写真という言葉が好きで、写真にはたしかにある種の「真」が写っていると思います。しかしそれは、ある角度からのある瞬間の「真」であって、前後左右あらゆるところからの視点と時間的な動きを重ねていかないと、本物にならない。自分の作品に対してこう言うのはおかしいですが、本物には匂いや味、厚みやふるまいを備えた存在感——まさに目の前に存在するものとして圧倒的な力がありました。

「歎異抄」No18

吉増 向こう側から見ている感じになりますよね。

石川 そうですね。

吉増 わたくしは、石川さんと吉本隆明さんの共著であり、吉本さんにとっても最後の著作となった「書 文字 アジア」に触発をされつづけております。吉本さんの亡くなられた後、弔意を込めて筆写するというとんでもない作業というか所作を続けているのですが、それが、その淵源のひとつに、……「淵源」はおそらくいくつも存在しているのでしょうが、そのひとつとして、二十年前に石川さんの「歎異抄」を見た目の衝撃があったことに、改めて思い至ったのです。それを知るためには、石川さんがいまいわれました、時間の重ねとずれを、心に導入しつづけるよりほかにないかもしれませんですね。今日は、石川さんの背中を追うようにしてきましたわたくしの魂の挙措を、できるだけ正直に、……というよりも詳細に、……さらにそこに石川さんの言葉をかさねながら語ってみたいと思っております。

石川 どうぞよろしくお願いします。

「書 文字 アジア」

吉増 早速ですが、「歎異抄」の世界を作品化されている時に、「歎異抄」のほうから「直線になれ、直線になれ」という声が聞こえてきたとお書きでしたよね。新幹線で京都に来る道すがら、わたくしは吉本さんの「親鸞の声について」という講演の音源に一心に耳を澄ましていたのですが、久しぶりにご自身の「歎異抄」をご覧になった上での、その「直線」とあるいは「垂直」についてお話しくださいませんか。とても大事な書の世界の成り立ちにつながることと思うものですから、……。しかし、いまの石川さんの「イメージとは違った」「角度」ということを考えに入れますと、この「直線」も少し揺れてくることになる筈です。

石川 「歎異抄」は、二十作の連作です。じつは大学時代からいつか「歎異抄」を書いてみたいとの思いはもち続けてきたのですが、書くべき方法が見つからず、ずっと探っていたんです。どうすれば「歎異抄」が書けるのか。字を書きつければいいというものではありませんから、最初の作品の制作は一九八二年、蓮如の「御文」の「白骨の章」を書いたことで思い切れた。それから年に一作、二作と作り、当初からともかく全文をタテ九〇センチヨコ六〇センチの雁皮紙に書くのが目標でしたが、八ハ年の18番で全文を一枚の紙に書きあげることができました。

蓮如「御文」白骨の章

それまでは現代詩や自分の言葉をコラージュして直接書き付ける作品を制作していましたが、そこから脱出するためいちど古典に退却することにした。副島種臣や中村不折、河東碧梧桐、中林梧竹など、近代の書人たちの書への回帰、再学習です。もうひとつ、それまで自分がタブーとしてきた、書はデザインではないから作品はそういう姿をとってはいけないという縛りから、自分を解放したのも大きいです。僕の書の美意識の基本は、現代書の父とも呼ばれる比田井天来にあります。習字手本がその系統だったからです。彼は現代の書は速く書かねばだめだと言いました。速く書けばそこに筆勢が現れると。ところが、副島は、できるだけ遅く書けという言葉を残しています。これ以上書けないほど遅く書くことを自分を意識し、遅さをベースに文字を組み立て直したとき、デザイン的な構成から次々と生まれ、表現するにふさわしい書はこれだと実感できた。そこから蓮如の「御文」ができ、「歎異抄」も書けると思ったわけです。全文への挑戦は途中で十七作にわたり挫折しましたけども。

吉増 そうでしたか。

石川 「歎異抄」の十六番目の作は非常に奇妙な作品でして、印刷物でご覧いただいても前半と後半とで墨の薄さ、濃さが違うとお分かりになると思います。何が起こっているかというと、実は後半部分、すでに書いた筆画や文字の上を次の画が横切っている。前半では、先に書いた部分と交叉しないように必ず飛ばして書いていたのが、そこをガッと横切るようになるのですね。前半まで書いて、疲れたためにいちど休み、再度書き始めた際に、すでに書いた画を横切るという段階に入り込んだ。その切断の手応えを身に着けて、これで全体が書けるようになりました。先ほど「真っすぐに」という言葉が「歎異抄」から聴こえた話をご紹介くださいましたが、「垂直に真っすぐに」裁断してでも書き継いで行け。そのことを「歎異抄」を書くことから教わったのです。

「歎異抄」No16

吉増 いやそれは、途方もない「書く人」だった親鸞さんの深くて遠い声を石川九楊が聞きとったということではないでしょうか、……。そうしてさらにその背後に部厚い声の層の存在が感じられます。それにしても、〝裁断してでも書き継いで行け″とはものすごい言葉が聞こえてきたものです。そうして「歎異抄」のなかにある親鸞さんの声なき声が聴けるような状態に……、石川さんが制作時になっていったと考えてもよいのではないでしょうか。

石川 自分ではそうした意識はありませんでしたが、ともかく垂直、垂直、垂直にという言葉が溢れていた。

吉増 なんでしょうね。その声を聞いていると、親鸞さんのたとえば幻の声が、〝届け″〝書け″といっているように聞こえて、きっとおそらく、石川さんの聞かれたその〝垂直″〝垂直″とは〝破れても書け″〝破れても書け″というなんともいえない不思議な声だったらしい………と聞こえて来ていますね、……親鸞さんは途方もない「書く人」だったと申しましたが、「阿弥陀経註」でのように、……一心に「註」を綴っている親鸞さんの書く手が印象づけられていたことによります。石川さんは吉本さんとの対話では、垂直性と逆説性、あるいは断言を自分自身として最も厳しい形で書きたかったとおっしゃっていますよね。あるいは、「副島にあっては、字画や行が垂直に書かれるのではない。逆に〈垂直〉自体が、字画や行といった具象を備えて出現する」とも。いま、引用をしつつ、そして語りつつ、ようやっと、はじめて、石川さんが聞かれた〝垂直″の底の深さが腑に落ちる気がします。それにしても、しかし、最初はどうしてそうならなかったのでしょう?途中から方法が与えられたわけですね。

石川 そうです。「切れ」と命じる声がある。ここで飛ぶなと呼びかけられる。

吉増 久しぶりに石川さんにお逢いして、しばらくお逢いしない間に、はるかな旅をなさってきたことがこれでわかりました。そのとても大事なご発言でした。副島種臣の「かなう限りゆっくり書け」という言葉を、わたくしたちは「ゆっくり」という速度に翻訳して考えているのですけれども、それだけではない。ある見えない光といえばいいのか、……ある「(破れつつある、…)宇宙的な滞留」と「あるいはある断層帯のようなもの、……」、それを「切れ」と名づけるような光、何かもっと深いものが副島種臣の書にはみなぎっているのですね。石川さんはそれを受けとって、私たちに伝えてくださった。

わたくしもこの二十年、石川さんの本を抱えて旅をしました、……。先生の本は、重いんですよね(笑)。『中国書史』を持って北京に行き、清華大学で中国の詩人に見せたりしました。また、『近代書史』を持ってフランスに行って、コルマールのキリスト磔刑図の前で広げていました。『日本書史』は、雪深い山形の肘折の中へ運んでいった。そうした本とともにの旅をしていましたので、大変な思想的、芸術的な論客である石川九楊さんも、深い旅をしてらっしゃったことが、ただいまの言葉の推移からも聞き取ることが出来ました。この心の旅もまた、副島種臣の書のもっているような滞留の光と近いのかもしれませんね……。あるいは、これから「文學界」で始められるという河東碧梧桐の俳句の、まだ解明されてない発語の瞬間、魂の遍歴を捉えるお仕事にもつながっているくるかもしれません。

石川 ありがとうございます。

吉増 それで、この夏の展覧会の中心、核は、「歎異抄」18番となりますか?

石川 はい。わりと早い時期の作品ですが、自分の代表作一点を挙げれば、これになりますでしょう。書の場合、ふつうには画仙紙に書きます。副島も使いました。この種の紙ではゆっくり書けば墨はにじんでいく。時間なるものと空間なものの連続の構造を目の当たりにする。つまり時間はコントロールできるんです。時間と空間がない交ぜになった状態を作り出し、時間なんてものは自由に操れるようになる。一時期やったことがありますが、時計を外して生活し始めたときのように時間から解放されていろんな広がりが出てきます。時間と空間は地つづきで同じところにあり、別のものでないことがわかった。ゆっくり書くことでまた毛筆をペンや鉛筆のように、また釘のようにも使う表現も見えてきたのです。

「エロイ・エロイ・ラマサバクタニ」

対談 書と言葉の深淵へ

石川九楊✖️吉増剛造

文學界8月号(第七十一巻第八号)

抜粋

同誌対談 書と言葉の深淵へ

対談 書と言葉の深淵へ

右側 石川九楊さん 左側 吉増剛造さん

■「歎異抄」から聞こえてきた声

吉増 先日、神田神保町のギャラリー「白い点」での石川先生の展覧会、「曲と演奏」にお伺いしました。「白い点」をお訪ねするのももう十五年ぶりくらいで……。

石川 もうそんなになりますか。

吉増 展覧会の最終日四月三〇日でしたか、そこで石川さんは「歎異抄」の肉筆というか、原筆をわざわざ掛けて見せてくださいました。その瞬間の驚きというのは、言葉にならないほどののものでした。わたくしが石川先生の文化・思想界における貴重なお仕事に接しましたのは、もう、かれこれ二十年ほど前、多摩美術大学の建畠晢教室にいらして、学生さんたちとわたくしと対話して下さった時でした。そして月島のギャラリーのタマダで、先生のレクチャーを伺い、「筆蝕ということ」を教えていただいた……。そのときにリトグラフの「歎異抄」をいただきました。わたくしはそれに衝撃を受けていたのです。無意識深いところで……。それでなのでしょう、二十年ぶりに「白い点」で原筆に接した際、間違いなくあの大作を見ていた目が二十年間にわたって無意識のうちにわたくしのなかで育っていたことと、石川九楊さんの貴重なお仕事の後ろを、小さな火を点した蛍のように自分が追尾をしていたことに、その瞬間、咄嗟に気がついた、……ということだったのです。

石川 じつは僕も「歎異抄」の全文を九〇センチから六〇センチくらいの雁皮紙に書いた実物を目にするのは、十年ぶりでした。この七月から上野の森美術館で展覧会を開くのですが、展覧会をすると決めてから三年ぐらいをかけて、周囲の人々と準備を重ねてきたなかで、久々に「歎異抄」を見ました。

吉増 えっ、ご自身もそんなにもご覧になっていなかった?

石川 はい。吉増さんにも印刷物と現物は違いますからと申し上げましたが、いろんな印刷物で見ていた、あるいは自分の記憶にある「歎異抄」と、全然違っていたことに驚きました。吉増さんに見ていただく前に、作品の状態のチェックを含めて一度開けて掛けたのです。頭のなかに宿っていたイメージと全く別物でしたね。僕は写真という言葉が好きで、写真にはたしかにある種の「真」が写っていると思います。しかしそれは、ある角度からのある瞬間の「真」であって、前後左右あらゆるところからの視点と時間的な動きを重ねていかないと、本物にならない。自分の作品に対してこう言うのはおかしいですが、本物には匂いや味、厚みやふるまいを備えた存在感——まさに目の前に存在するものとして圧倒的な力がありました。

「歎異抄」No18

吉増 向こう側から見ている感じになりますよね。

石川 そうですね。

吉増 わたくしは、石川さんと吉本隆明さんの共著であり、吉本さんにとっても最後の著作となった「書 文字 アジア」に触発をされつづけております。吉本さんの亡くなられた後、弔意を込めて筆写するというとんでもない作業というか所作を続けているのですが、それが、その淵源のひとつに、……「淵源」はおそらくいくつも存在しているのでしょうが、そのひとつとして、二十年前に石川さんの「歎異抄」を見た目の衝撃があったことに、改めて思い至ったのです。それを知るためには、石川さんがいまいわれました、時間の重ねとずれを、心に導入しつづけるよりほかにないかもしれませんですね。今日は、石川さんの背中を追うようにしてきましたわたくしの魂の挙措を、できるだけ正直に、……というよりも詳細に、……さらにそこに石川さんの言葉をかさねながら語ってみたいと思っております。

石川 どうぞよろしくお願いします。

「書 文字 アジア」

吉増 早速ですが、「歎異抄」の世界を作品化されている時に、「歎異抄」のほうから「直線になれ、直線になれ」という声が聞こえてきたとお書きでしたよね。新幹線で京都に来る道すがら、わたくしは吉本さんの「親鸞の声について」という講演の音源に一心に耳を澄ましていたのですが、久しぶりにご自身の「歎異抄」をご覧になった上での、その「直線」とあるいは「垂直」についてお話しくださいませんか。とても大事な書の世界の成り立ちにつながることと思うものですから、……。しかし、いまの石川さんの「イメージとは違った」「角度」ということを考えに入れますと、この「直線」も少し揺れてくることになる筈です。

石川 「歎異抄」は、二十作の連作です。じつは大学時代からいつか「歎異抄」を書いてみたいとの思いはもち続けてきたのですが、書くべき方法が見つからず、ずっと探っていたんです。どうすれば「歎異抄」が書けるのか。字を書きつければいいというものではありませんから、最初の作品の制作は一九八二年、蓮如の「御文」の「白骨の章」を書いたことで思い切れた。それから年に一作、二作と作り、当初からともかく全文をタテ九〇センチヨコ六〇センチの雁皮紙に書くのが目標でしたが、八ハ年の18番で全文を一枚の紙に書きあげることができました。

蓮如「御文」白骨の章

それまでは現代詩や自分の言葉をコラージュして直接書き付ける作品を制作していましたが、そこから脱出するためいちど古典に退却することにした。副島種臣や中村不折、河東碧梧桐、中林梧竹など、近代の書人たちの書への回帰、再学習です。もうひとつ、それまで自分がタブーとしてきた、書はデザインではないから作品はそういう姿をとってはいけないという縛りから、自分を解放したのも大きいです。僕の書の美意識の基本は、現代書の父とも呼ばれる比田井天来にあります。習字手本がその系統だったからです。彼は現代の書は速く書かねばだめだと言いました。速く書けばそこに筆勢が現れると。ところが、副島は、できるだけ遅く書けという言葉を残しています。これ以上書けないほど遅く書くことを自分を意識し、遅さをベースに文字を組み立て直したとき、デザイン的な構成から次々と生まれ、表現するにふさわしい書はこれだと実感できた。そこから蓮如の「御文」ができ、「歎異抄」も書けると思ったわけです。全文への挑戦は途中で十七作にわたり挫折しましたけども。

吉増 そうでしたか。

石川 「歎異抄」の十六番目の作は非常に奇妙な作品でして、印刷物でご覧いただいても前半と後半とで墨の薄さ、濃さが違うとお分かりになると思います。何が起こっているかというと、実は後半部分、すでに書いた筆画や文字の上を次の画が横切っている。前半では、先に書いた部分と交叉しないように必ず飛ばして書いていたのが、そこをガッと横切るようになるのですね。前半まで書いて、疲れたためにいちど休み、再度書き始めた際に、すでに書いた画を横切るという段階に入り込んだ。その切断の手応えを身に着けて、これで全体が書けるようになりました。先ほど「真っすぐに」という言葉が「歎異抄」から聴こえた話をご紹介くださいましたが、「垂直に真っすぐに」裁断してでも書き継いで行け。そのことを「歎異抄」を書くことから教わったのです。

「歎異抄」No16

吉増 いやそれは、途方もない「書く人」だった親鸞さんの深くて遠い声を石川九楊が聞きとったということではないでしょうか、……。そうしてさらにその背後に部厚い声の層の存在が感じられます。それにしても、〝裁断してでも書き継いで行け″とはものすごい言葉が聞こえてきたものです。そうして「歎異抄」のなかにある親鸞さんの声なき声が聴けるような状態に……、石川さんが制作時になっていったと考えてもよいのではないでしょうか。

石川 自分ではそうした意識はありませんでしたが、ともかく垂直、垂直、垂直にという言葉が溢れていた。

吉増 なんでしょうね。その声を聞いていると、親鸞さんのたとえば幻の声が、〝届け″〝書け″といっているように聞こえて、きっとおそらく、石川さんの聞かれたその〝垂直″〝垂直″とは〝破れても書け″〝破れても書け″というなんともいえない不思議な声だったらしい………と聞こえて来ていますね、……親鸞さんは途方もない「書く人」だったと申しましたが、「阿弥陀経註」でのように、……一心に「註」を綴っている親鸞さんの書く手が印象づけられていたことによります。石川さんは吉本さんとの対話では、垂直性と逆説性、あるいは断言を自分自身として最も厳しい形で書きたかったとおっしゃっていますよね。あるいは、「副島にあっては、字画や行が垂直に書かれるのではない。逆に〈垂直〉自体が、字画や行といった具象を備えて出現する」とも。いま、引用をしつつ、そして語りつつ、ようやっと、はじめて、石川さんが聞かれた〝垂直″の底の深さが腑に落ちる気がします。それにしても、しかし、最初はどうしてそうならなかったのでしょう?途中から方法が与えられたわけですね。

石川 そうです。「切れ」と命じる声がある。ここで飛ぶなと呼びかけられる。

吉増 久しぶりに石川さんにお逢いして、しばらくお逢いしない間に、はるかな旅をなさってきたことがこれでわかりました。そのとても大事なご発言でした。副島種臣の「かなう限りゆっくり書け」という言葉を、わたくしたちは「ゆっくり」という速度に翻訳して考えているのですけれども、それだけではない。ある見えない光といえばいいのか、……ある「(破れつつある、…)宇宙的な滞留」と「あるいはある断層帯のようなもの、……」、それを「切れ」と名づけるような光、何かもっと深いものが副島種臣の書にはみなぎっているのですね。石川さんはそれを受けとって、私たちに伝えてくださった。

わたくしもこの二十年、石川さんの本を抱えて旅をしました、……。先生の本は、重いんですよね(笑)。『中国書史』を持って北京に行き、清華大学で中国の詩人に見せたりしました。また、『近代書史』を持ってフランスに行って、コルマールのキリスト磔刑図の前で広げていました。『日本書史』は、雪深い山形の肘折の中へ運んでいった。そうした本とともにの旅をしていましたので、大変な思想的、芸術的な論客である石川九楊さんも、深い旅をしてらっしゃったことが、ただいまの言葉の推移からも聞き取ることが出来ました。この心の旅もまた、副島種臣の書のもっているような滞留の光と近いのかもしれませんね……。あるいは、これから「文學界」で始められるという河東碧梧桐の俳句の、まだ解明されてない発語の瞬間、魂の遍歴を捉えるお仕事にもつながっているくるかもしれません。

石川 ありがとうございます。

吉増 それで、この夏の展覧会の中心、核は、「歎異抄」18番となりますか?

石川 はい。わりと早い時期の作品ですが、自分の代表作一点を挙げれば、これになりますでしょう。書の場合、ふつうには画仙紙に書きます。副島も使いました。この種の紙ではゆっくり書けば墨はにじんでいく。時間なるものと空間なものの連続の構造を目の当たりにする。つまり時間はコントロールできるんです。時間と空間がない交ぜになった状態を作り出し、時間なんてものは自由に操れるようになる。一時期やったことがありますが、時計を外して生活し始めたときのように時間から解放されていろんな広がりが出てきます。時間と空間は地つづきで同じところにあり、別のものでないことがわかった。ゆっくり書くことでまた毛筆をペンや鉛筆のように、また釘のようにも使う表現も見えてきたのです。

「エロイ・エロイ・ラマサバクタニ」