【お知らせ】昨日の定鉄企画、たくさんの御反応ありがとう御座います。

コメントメールいただいた 千葉県のイニシャルHJ様

メールが戻ってきてしまいます。

再度コンタクト御願いいたします。

昨日分までのご確認メールはお出ししております。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

タイトル仮!

今もうすぐ、廃車体ツアーに出る時間であり(朝1時半出発)

ざざっと。

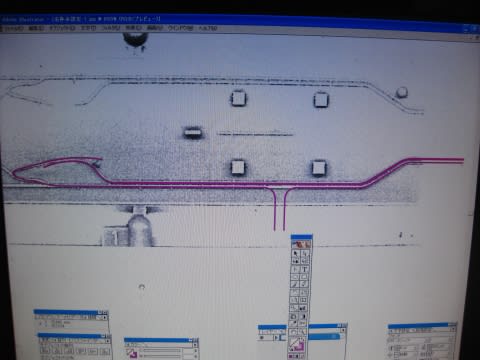

何ヶ月かぶりにだした伊豆急です。

屋根をスキャニングしましたよ。

設計開始!

配管を描いていきます。

母線は2枚がさね。

細いほうはそのままで差をつけます。

曲げたりクネクネしたりするための考えを持ちながら設計。

大まかに終了。

片側だけの絵です。

帰ってからの記事になりますが、103系1000番代用の配管も実はさっき終えています。

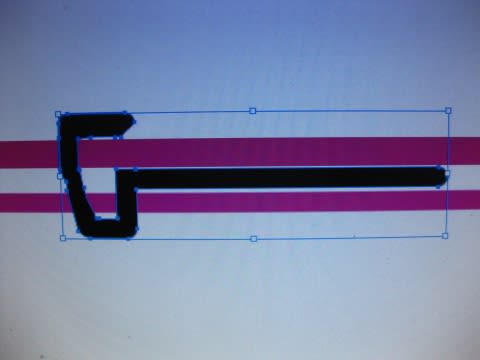

そのときん作った特殊な割りピン。

変形させてこのように嵌るようにする。

ランナーのガイドを描いていって

塗りつぶしていく。

この辺のヘロヘロがかなり心配

表面完成!

裏面完成!

って、今見たら繋ぎ損ねた部分発見。

帰ってから修正。

いや、旅先で修正かな。

![]()

↑ざざっと!

今日は、北海道モデラー最大のイベント。

北海道モデラーズエキシビジョン

が絶賛開催中のはずですが

引き籠りモデラーである私には関係ありません。

鉄道模型は、まぁ、彼らが出ているからいいでしょ。

てか、北海道の鉄道模型好きって、北海道車両じゃないと見向きもせんのでつまらんとです。

わし、北海道以外のものが好きだし。

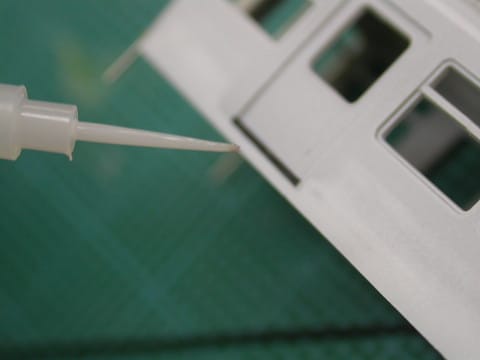

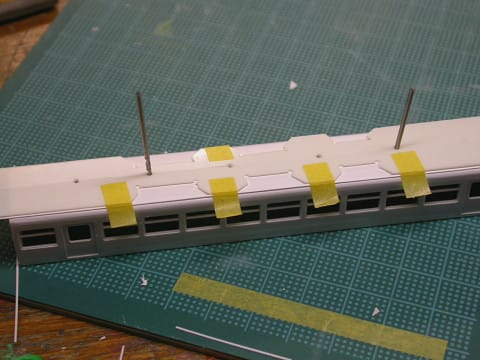

手すりを植えましたよ。

ドアについているのはノブのつもりで、手すりを半分に割って挿しました。

ちょっとごついですけどね。

本物のサイズで手すりを考えたら、0.1mm程度の線なんですよね。

側面ディテールに入ります。

プラ材で靴擦を付けたいのですが、すっきり仕上げるためのエバーグリーン材が厚み0.25が最も薄いので、コレでは厚い。

てなことで多少の危険を承知で

ICテープを貼ります。

もちろん、テープなので、コレでは経年ではがれること必至です。

なので気休めに

接着剤を少量づつ、何回かに分けて塗布し、プラ材の溶着力で少し補強します。

てか、ここ1両分でお昼になりました。

クッキングタイムです。

カレーを所望された娘には

ガリガリ君カレー。

型枠を作って卵を焼いたもの。

嫁には

イングリッシュマフィンを焼いて、庭で栽培していたサンチュ(焼肉に使う菜っ葉)を居れ、

・ツナのオリーブオイル和え~フレンチタラゴンで香り付け。

・特製明太子ペースト~かつおだし伸ばし

・卵スプレッド~かつおだし和え

を挟みました。

はい、創作意欲消費です(´ヘ`;)

↑で、今日は旭川スタルヒンでファイターズ野球だぜ!ハム打線が西武帆足を打っているwwww

最終アクセス日 : 2008年08月21日

08月21日のアクセス数

閲覧数:2615PV

訪問者数:602IP

いままでで最高アクセス御礼。

うーむ(/ω\)

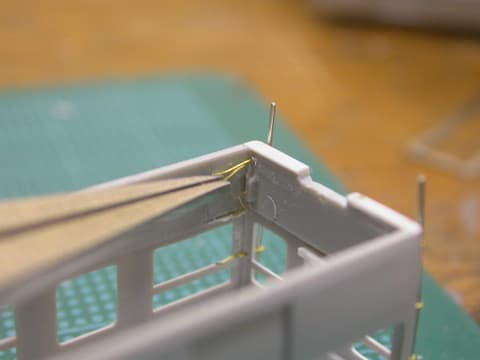

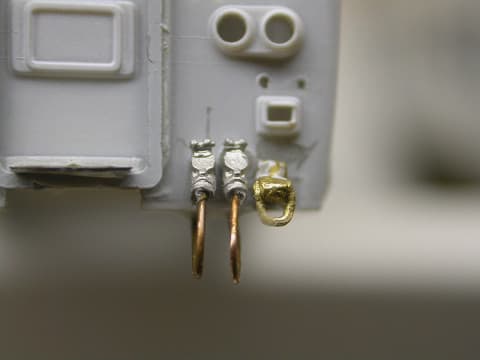

0.2真鍮線を植えて行き、このあと全部植えたら0.4、、洋白線を刺していきます。

ぎゅっと引っ張って、瞬間接着剤で止めます。

洋白線はあらかじめ軽く曲げて刺しています。

こんな道具を買ってきていました。

先端2mm程度のプライヤー。

ピンセットよりしっかり掴める物が欲しかったんです。

ソフトボール日本代表が金メダルに喜びながらでも手を休めずいましたが・・・

CS739で「みんなの鉄道」始まり手が止まる。

立山砂防軌道!

すげー!

スイッチバックキタ━━━━━━(≧∀≦)ノ━━━━━━ !!!!!

で、4両施工しました。

すんげーしんどい。

やり遂げることに夢中になって、スッキリしあがるかどうか解らなくなってきた。

正直、これほどストレスとは・・・。

堺アナキタ━━━━━━(≧∀≦)ノ━━━━━━ !!!!!

ジャンパ栓も取り付けました。

18連スイッチバック 曲・げ・て・キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━!!!!

渡り板も取り付け完了。

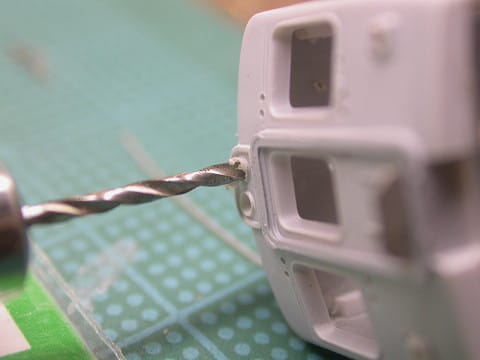

0.4mm穴に挿していきます。

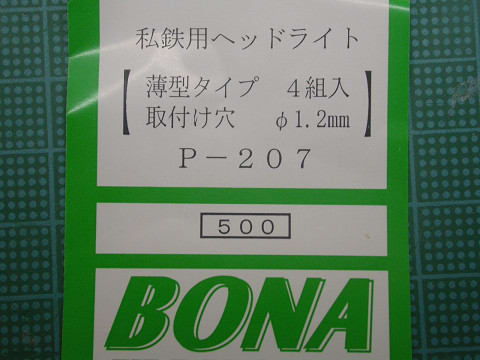

1.2mmドリルでヘッドライトを拡大し

薄いタイプのシールドビームを

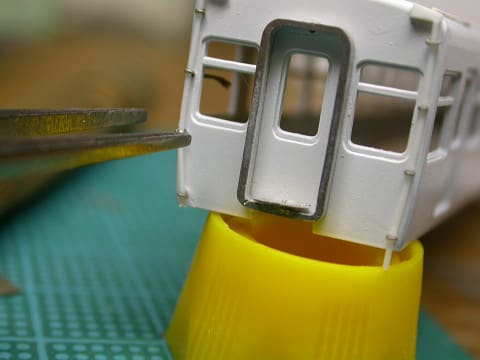

仮組

あ、いい感じじゃん。

原型は

プラのリムに銀を差すのは嫌。

問題は新型正面なんだけど

ううう。

微妙。

この薄型でもちょっとオーバーかも。

ちょっとオーバーだけど、この部分に塗り分け線が思い切りあるんで、こうしたいのです。

意味の無い写真をおいてみる。

3枚の写真を合成したもの。

じつは、原型の白熱灯用の部品も用意しているんですが、

比較用ダミー施工に使おうと思っていた余り正面が見つからない。

デカールと一緒になっているはずなんだけど、その元備品一式が見つからない。

探しつかれたので今日はおしまい。

↑ぶっちゃけしんどい。

皆様コメントいただきましてありがとうございます。

まずは

忍び寄るプライヤー

ぶち。ぶち。ぶちち!!。メリッ、グッ

ということで哀れ

引っこ抜き。

瞬間接着剤で止めていたからちょっと力が要りました。

抜けきらない感じもある。

それでも何とか抜くんですが。

で、頂いたコメントから・・・

>>とりのさんぽさん

「塗膜の厚みを考えたら0.3mmかな?」

ふむふむ・・・・

>>ひだちゃん

「見た感じ.3のがいい感じだけど、割ピンの大きさを考慮すると.4に軍配か?

ってトコだね。」

「割ピンやめて細銅線使って固定するのもテかもしれないぞや。それなら.3でもイケそうな希ガス。」

0.3mmを薦められました。

そこで自己解釈を添加します。

0.3mmで縦樋をすると確かにシャープそうです。

見た目の美しさはメリット最大です。

で、デメリット考えました(相変わらずのネガティブ思考)

・「すそ下に伸びる縦樋」を表現したいが強度が微妙。

・樋を0.3mmで表現すると、屋根上配管が0.2mmで再現しなきゃならないバランス

・サッシを全部細くしたくなる(これは絶対避けなければならない)

ということで、

割りピンのごつさも確かにあるので、0.2mm真鍮線で

適当な長さをUの字に

挿しまくってみました。

で、

結局0.4mm洋白線を使ってみました。

ぶっちゃけ、割りピンでは調整して目立たなかった、穴の左右でのずれが目立ちます。

型紙が傾いていたんだな・・・

気が付かなかったぜ・・・。

がっかり。

でも、しゃーない。割り切っていこう。

正面手すりとかは0.3mmを予定しているので、相変わらず太めですがバランスを優先しました。

問題は・・・

裏処理が結構しんどいことです・・・

窓セルとぶつかりそう・・・・。

↑購入した伊豆急の「高級」デカールが部屋に見つからなくて地味に焦っている私。

ちょっと時間の乱れで疲れてんですけど。

なぜ数日伊豆急から逃げていたかというと。

漏斗を無くしてたんで不貞腐れていたんです。

はいはい作り直しですよーだ。

肩も落としてさ・・・。

さてスタート。

どうよ。

なんかごついけど・・・。

この間1時間半

ここから、ちょっとはしょります。

えーっと、配管系作業って大嫌いなんです。

撮る余裕なしw

一応後でまたきちんと書きますが、

割りピンは銀河のもの。

縦雨樋管はエバーグリーンの0.5mm丸棒。

取り付けは爪楊枝にとった瞬間接着剤。

本当は、0.4mm丸棒と、漏斗も0.4mmが良かったんだけど、エバーグリーンではない別のアメリカ製プラ細工材「Plastruct」のものが品切れで断念。

金属線は極力使いたくない私。

縦雨樋管が下に飛び出しているのですが、コレでいいのです。

ごつくて後悔しかけましたけど

幌枠つけたら、なんとなく納得しそうな自分。

冷静になったらやっぱり嫌になるかな~?

とにかく、もう線材作業はイライラ・イライラ。

タヴァサの渡り板も取り付け。

PN-412から。

銀河モデルN-031ジャンパ栓開のホース挿す所に0.3mmで孔を開けます。

こんな感じかなぁ?

実は、ジャンパ栓を取り付けるにあたり、左のものを除いた2個は完全に付け穴を開けなおして、大修正してしまいました。

ホースは0.3mm燐銅線です。

まぁまぁかなぁ??

大きいジャンパ栓は果たしてこのプアさでいいのかな?

微妙だけど今回はこのまま行きます。

あとの3台は改めてコレを元に作業します。

もうカオスな机・・・・。

↑気力に復帰までチョットお時間掛ります。

ディテールアップという私の誠苦手な作業でして・・・。

ていうか、このような加工、やったこと無いぞの連続なんですわ。

スタート。

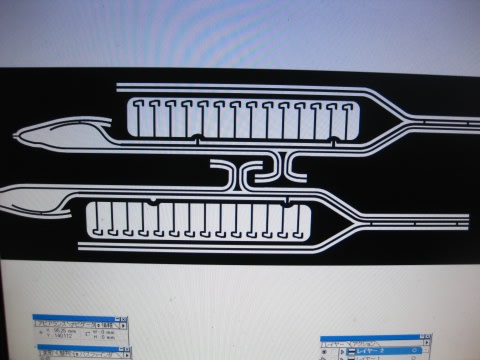

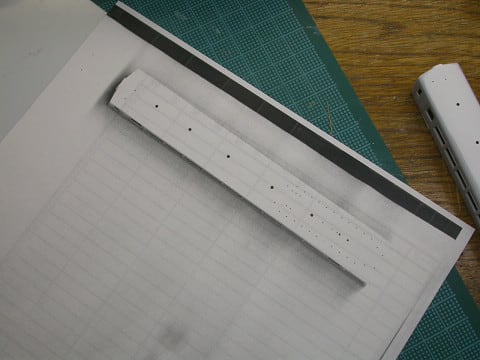

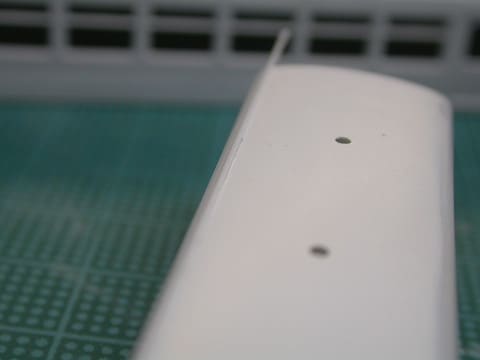

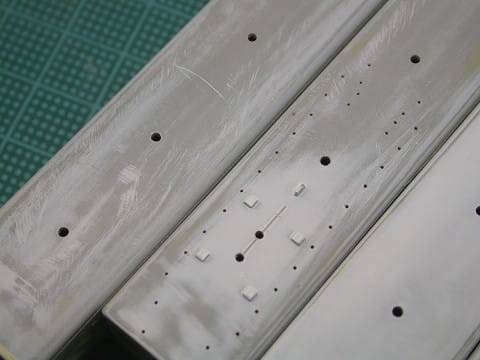

屋根をコピー機で複写したもの。

0.5mmプラ板にスプレー糊で貼り付けます。

削る前の複写を、大きくしていたのですが元の大きさに戻しました。

雨樋と雨樋の幅をの計測をしたら、16mmでした。

紙とプラ板ごと、16mmの幅でカットして、

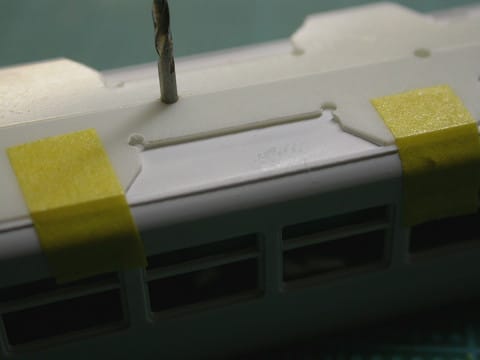

ベンチレーター孔を開口します。

紙を剥がして・・・

ドリルをピンにして、屋根に被せます。

この段差に雨樋を貼り付けていきます。

この段差。

でも、コレでは車体外から接着剤を流し込まねばならず、屋根肩が痛みます。

そこで

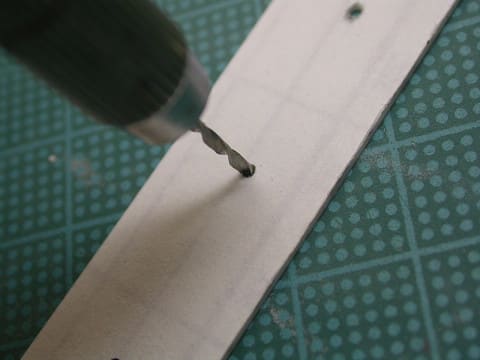

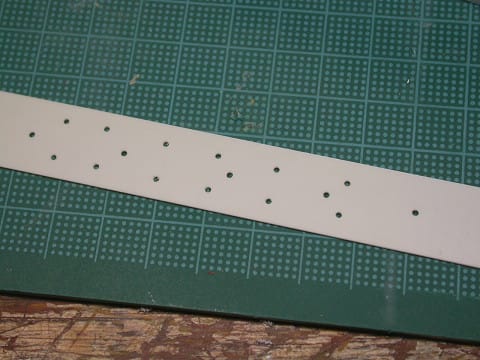

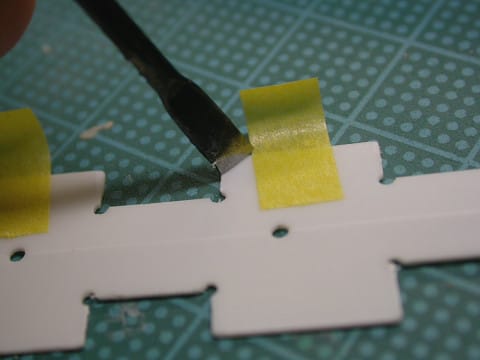

適当な間隔で、このような穴を開け。

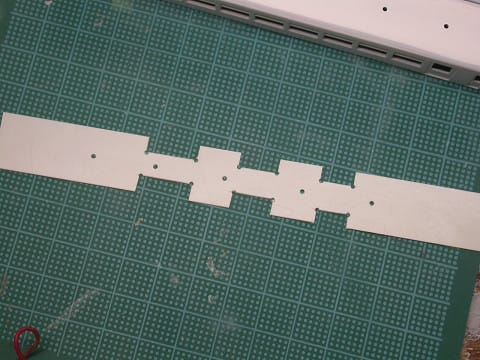

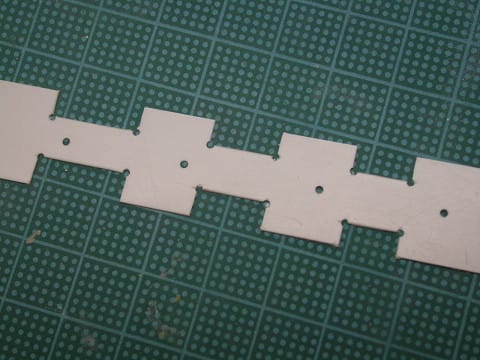

繋げてしまいます。

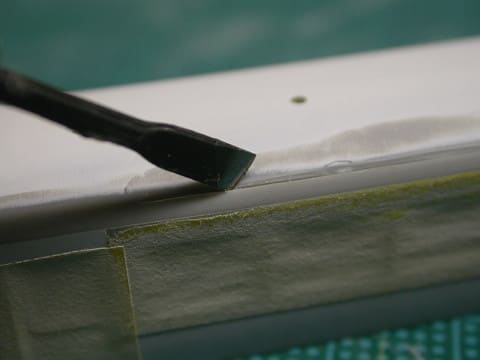

カッターだと刃を平滑面に差し込むカタチとなり、板が歪むので、レザーソウで切り込んでいきます。

この凹から接着剤を流すって算段です。

雨樋には、0.25mm×0.5mmのエバーグリーン材(品番100)を使います。

ガイド板を嵌めて、雨樋材を置いて半固定した様子。

凹に、タミヤ緑瓶さらさらタイプ接着剤を極少量流し込みます。

見えにくいな・・・。

凹で点付けしたら、ガイド板を外し、雨樋全体を流して固定します。

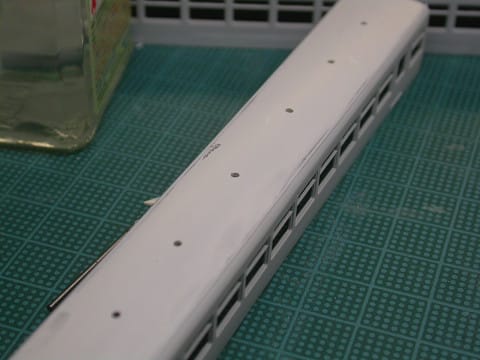

綺麗に仕上がりました。

が、

やっぱり

ガイド板を伝って、毛細血管現象で酷いところも・・・。

悔しいなぁ。

ここ表面仕上げやり直しですよ。

完全乾いてから考えます。

で、改良策を講じます。

凹の口を精一杯広げます。

毛細血管現象が起きないように。

これで、この後は1箇所除いてよく出来ました。

真ん中奥に毛細血管現象で荒れてしまった部分が見えますが、なんとか出来た。

ガイド板のおかげでほぼ直線です。

ステンレス定規で挟んで、修正した部分もあります。

そんな思い通り完全に出来るわけはないですから(´∇`)

なんせ突貫思い付きブッツケ本番施工の連続です。

作業終えて布団に入ったら、この次の作業工程でいっつも悶々としています。

悶々としているんですが、楽しいことですからいつの間にか眠りに入ります。

朝には仕事モードです。

この切り替えが仕事のストレスを楽にしてくれます。

作業を続けていくに従い、慣れてきました。

施工完了。

先頭部の雨樋処理は、接着前にノミでかっとしておきます。

先頭部漏斗はどうなっているのかなぁ?

↑野球五輪韓国に負けたぁ!ぐやじいいいいい

。゜(゜´Д`゜)゜。ウァァァン

梨田のばかー!!!

選手潰すんじゃねー!

左右病のばっきゃろー!

諦め発言するんじゃねぇ!

糞継投でどれだけ選手の自信と分断する気だ!

(:.;゜;Д;゜;.:)ハァハァ

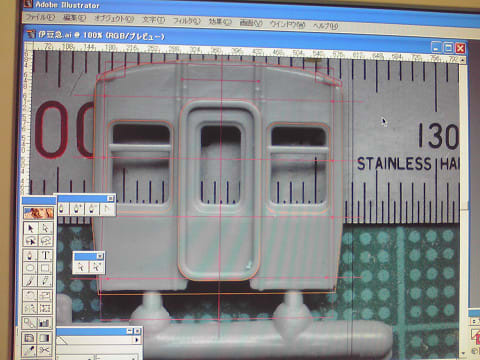

ということで妻板です。

この写真をパソコンに取り込みます。

新しいバージョンが買えないので、いまだに古いバージョンのイラストレーターです。

妻板をトレースしていきます。

妻板の裏に定規を敷いているのは、縮小するときのガイド寸法とするためです。

写真を取り払ってみるとこのような図面になります。

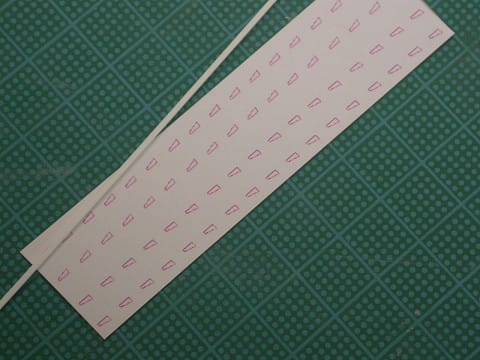

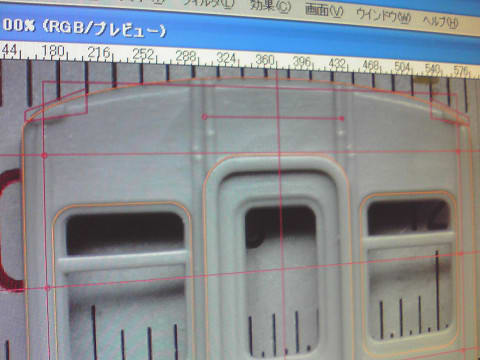

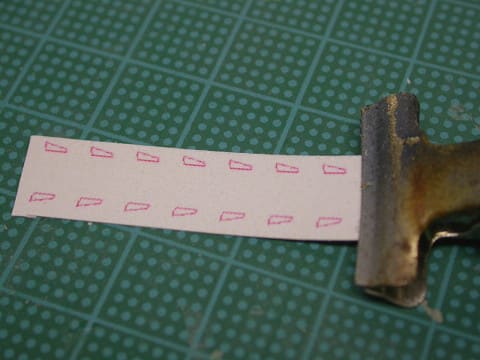

雨樋漏斗です。

幅2.3mm 高さ高辺で1mm 短辺で0.3mmです。

図面はこのような感じです。

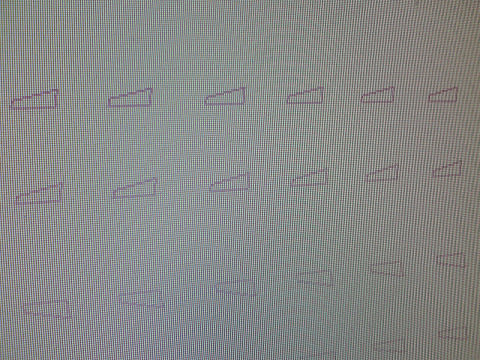

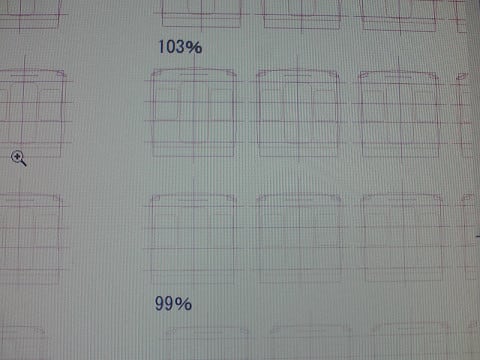

それを大量コピーしまして

縮小率を98%~103%まで作ります。

※画面をクリックすると、図面原寸大サイズが出ます。

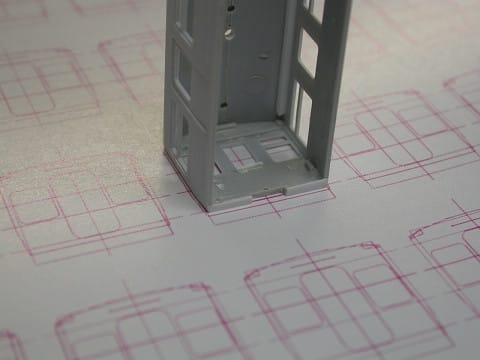

出力しました。

マゼンダ100で指定したのになんで網なんだよ~

さまざまな微妙サイズから、実モデルをあてがってちょうど良いサイズを探しました。

今回は原図から98%縮小したものがちょうど良かったです。

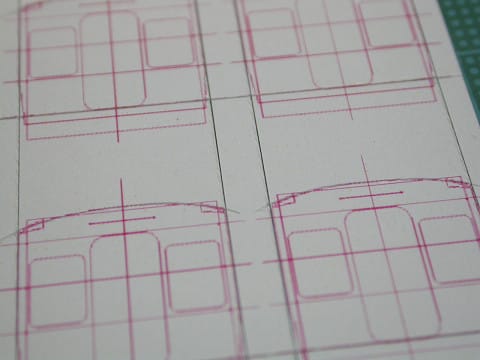

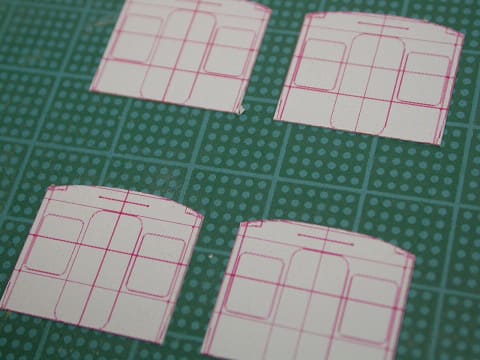

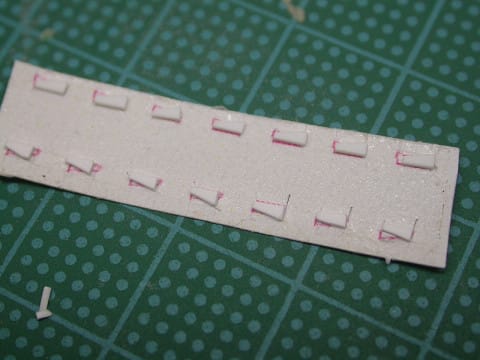

裏にスプレーノリを吹き付けて、カッターマットに貼り付け。

カットしていきます。

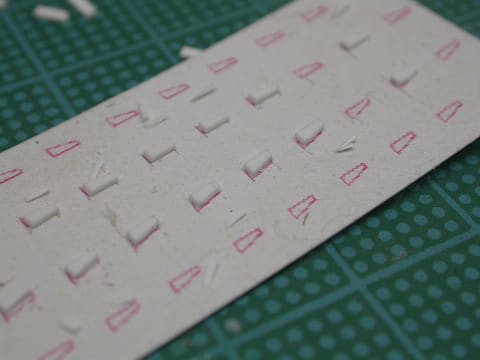

カットライン間違ってしまったけどさ。

妻板に貼り付けます。

交点にポンチを打っていきます。

ほいほい。

縦ドイの押さえ孔を開けるためにこの手間をかけました。

孔は揃いました。

裏面は固定できるのかよく解らない場所に孔が貫通しているのが心配です。

縦樋と屋根樋を繋ぐ漏斗を作ってみます。

プリンタしたものにスプレーノリ。

コレを使って

まず直線に貼り(右下)、ノミでカットして必要以外を撤去した図(左上)。

角落とし。

なんでか元図と逆にカットして言ってしまったけどまぁいいか・・・。

さぁ!屋根雨樋の冶具を作るぞ!

と息巻いて、以前コピーしていた紙を出したら

なんで縮尺率間違って大きくコピーしてんでしょう・・・。

おいらはアホか。

使えないです。

オマケに、貴重な元ディテールが大きさ違うじゃないですか。

やっべ。

ということで今日はお仕舞。

明日、またコピーして作業をチョット考え直して再開します。

↑そろそろ息抜きのキットを挟みたい気分

あっという間にファイターズが5連敗。

3位転落貯金ゼロ。

昨日ダルはキューバに打ち込まれるし。

( ´Д`)

さて、仕上げますか。

と言って何日掛ってんでしょうね。

ワープ!

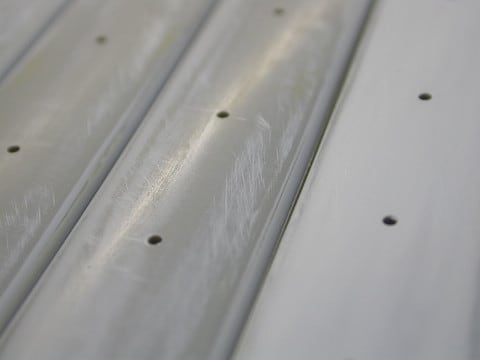

800番と1000番で、撫で捲くりました。

窓のマスキングも遂に外しますが

折ってしまった・・・。

コレくらいならさらさらタイプ接着剤をさっと塗って終りです。

下がマスキング剥がした状態。

上が、それを1000番でなでた状態です。

1000番で撫でただけです。

コレを洗浄した状態。

サフェーサー吹きに入りますが、今後の作業を考え、本当に薄っすらとしか吹きません。

さて、実はもう吹いています。

やるべきこととやれることは尽くしました。

初期型クハもアノ悪夢のような亀裂は消えてなくなりました。

初期型TCの問題の部分。

綺麗になりました。

薄っすら下地とさまざまなパテ色が見えますが、傷はありません。

なんとか鋼体にはなりました。

さて、

ココからもまた戦争な訳で。

雨樋の制作に入らなければなりません。

4両ですから、冶具を考えなければなりません。

だって

こんな妻面なんだもん。

原型ならこのままでいいんだけどさ・・・。

コピー機をまた使いましょうかしら?

↑本日黒猫さんが我が家にやってきて、2諭吉1稲造を持っていかれました。

マイクロエースの都営5300と、通販各部品を置いて・・・。

おこdかい大ピンチです

この反省点いろいろを次もう一度増車する伊豆急に活かせるものならばと、徹底的にいろいろやって見ます。

溶きパテうめて、

慎重に撫でながら仕上げたんですが

実は、

傷が埋まらないんです。

何でか解らなかったです。

普通ならココで埋まっているはずなんです。

で、車体の内側から外側に圧力をかけると

やっぱり・・・。

というか接着されていなかったです。

流し込む量が悪かったのかと思います。

こうなると、修正方法は大きく変わります。

接着作用の無いパテ類は効かないと言う事になりますので。

この傷を深く掘りこんでやります。

幅0.5mm深さ0.3mm程度掘りました。

傷を大きくしたんです。

登場するのはこの物体。

まず、裏にタップリと「全車両」「全長手方向」に流し込みます。

かなりタップリと。

今回の傷には表から極少量ずつ流します。

瞬間接着剤は乾燥すると非常に硬くなるので、切削がムラになることが多く、はみ出したらあとが大変です。

切り込みだけに流すようにしていきます。

ココから切削します。

で、

切削して相当慎重に削って、もう一度軽くサフェーサーを吹きます。

すこし、残りましたが、概ね復元成功です。

で、実は他の車両も目を凝らして見ていくと、ココまで大きくないですが傷が浮んでいたのです。

溶きパテ落としていくと

ある法則性を見つけることになります。

向かって左が先頭です。

そして、傷が見られたのは手前の長手方向のみなんです。

乗務員扉が左のほうの板の接合部のみ。

そういえば、そちらの側面は若干ですが、上下寸が長かったのを思い出します。

当時の写真。

下が問題の板。

つまり若干短いから、屋根を整形する際に、上辺が極現まで薄くなったことが考えられます。

で、接着未了の部分が、微妙にぐらつきますから、各パテなどの入っている弱い溶剤でも引けた。

そういうことです。

瞬間接着剤を裏打ちしておけばこのようなことになら無かったと思います。

かといって瞬間接着剤だけでは、よっぽど断面まで塗らないと完全接着は出来ないから割れます。

筋目が入るところは決まっていますから、マスキングして

溶きパテを帯状に塗りました。

多少引けても、裏打ちしていることと、このまま溶きパテごと痩せさせて平滑にするって算段です。

乾燥をさせて、今度こそ完全な接合を目指します。

↑ま・・・負けへんでぇ・・・。

今日は夜中にもう一度仕事があるので、

サクサクッと

初期車クハに落ち度がたくさんありました。

なんでいままで気が付かなかったんだろう・・・

てか、雨樋取ってしまう車体で一番苦労する張り上げ部の接着未遂が起きたようです。

ココにはさらさらタイプ接着剤を流して、パテを盛ります。

雨樋を最初から撤去するなら、車体上からもしっかり流したんですが、途中で工法を代えたのが響いています。

その差だけでこんなに苦労することは無かったはずです。

「伊豆急100系を作る際は雨樋を諦め出来るなら、しっかり接合を表からもしましょう」

通販ページを探していると、この車両によさそうなパンタ台も見つかり、ココで施工変更です。

余り良いことではありません。

きっとどこかで苦労します。

最初からやればもっと楽だったのに・・・。

大きいな亀裂以外は、屋根をとことん撫でて、3両は仕上がった気がします。

手前の初期車クハはもうイチ工程かかります。

こんなに苦労するべきではありません。

↑もう一度最初から作るときはかなり手際よく出来そうです。

屋根仕上げの続き

埋めそこない発見・・・。

何でこんな中途半端な。

溶きパテもりもり。

実はコレ、朝4時に目が覚めたときのもの

帰宅しまして、1000番耐水ペーパーから始めるだけで

もう壮絶な傷が浮き出てきました。

うへぇ・・・。

金ヤスリってこういうことなんですよね。

またサフェーサーを吹きます。

今度は昨日より屋根だけに当てて、更にコッテリと。

屋根と肩だけ白いんです。

もう一回研磨するために乾燥。

ここまでやる必要はないと思うんですが、金ヤスリを使うとこういう処理に手間とります。

まだ完成までは序の口なのに・・・。

但し、傷はほぼ完全に埋まりました。

ツルリぬるりとした鋼体はもうすぐです。

今日もいろいろと道具を買ってきたんですが

こんなの買ってきちゃいました。@ジョイフルAK

15000番って、どんな細かさなんだろうと。

1000番からこの番数まで刻まれていましてほぼ全部買ってみました。

一枚@280円

模型屋で最近売っているものと同じものですが、大きく安い。

窓ガラスの鏡面磨きまでいけるものなのかな?

↑コンパウンドの細かいものより小さそうな気がしないわけでもない