ちょっと後日工作記です。

ひょんなことより、カツミ製1970年代中盤のEF65-500が入ってきました。

模型趣味自体は一般的なものから中断しているのですが、

ちょうど業務用テストカーが欲しかったので、腕鳴らしをしてみました。

スポンジ腐食が結構進んでいて、実意は真鍮地肌まで食い込んで、塗装をはがしても痘痕ざらざらでした。

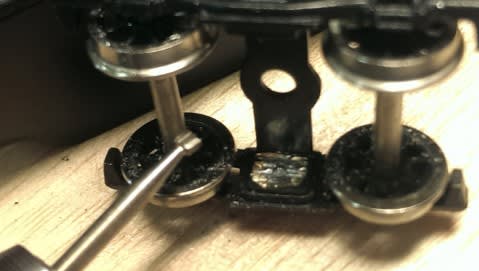

台車もネジ紛失ですが、そんなことはたいしたことではないので、段つきネジを店在庫から購入して修復できます。

側面は艶なしの当時の標準とそうで綺麗なんですが・・・。

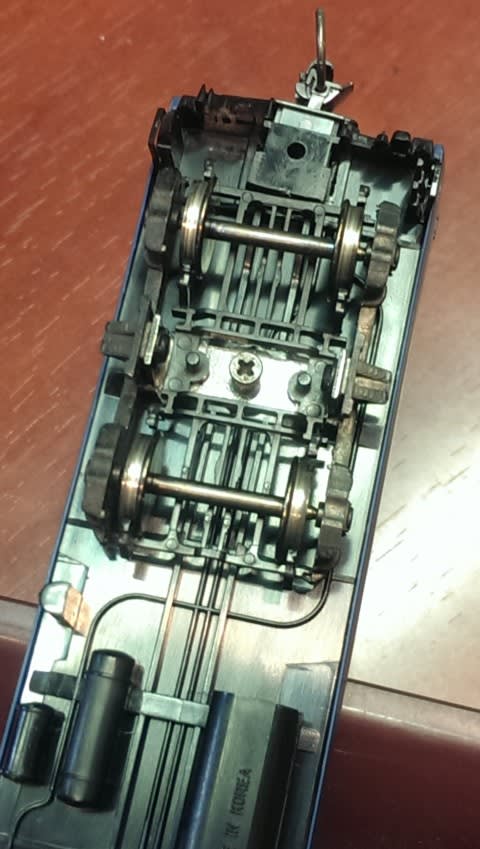

動力は問題ないのですが、メッキ台車とメッキ車輪がどうしても気に食わない・・・。

ので、このように

マスキングしてドリルで回しながらすっぽり塗装します。

分解不能な構造な「当時の清音ギア・1M式」なのでやむえません。

あばたーです・・・。

Hゴム部分がでこぼこに腐食しているのがわかります。

普通に一般カラーにすると、西日本系の青屋根ではのっぺりしすぎます。

だから、大宮工場屋根仕様にしようということで、塗装でメリハリつけます。

どっこいこれが、ほぼ余り番号が無いっぽく・・・86号機くらいしかヒットしません。

ヒライキをエンドウ製。

無線アンテナは天賞堂斜め足

アマトイを真鍮線でコの字に曲げて気取らずに版出して

テールライトをエコーモデル大型テールライトを「それまでの穴を拡大しただけで」突っ込みます。

ディテールアップはそれだけ。

あとは塗装勝負。

このモデル、テールライトが若干本物とはイメージが異なるので、ここがポイントかなと。

実はちょっと下にずれていると思われます。

だから特急色に塗るとクリーム帯がちょっとイメージが異なってしまう。

そこで、ごまかしということで一般カラーにしてしまいます。

本当は貨物更新色にしたかったんですが、下の青帯を通せないテールライト位置だったので、あっさり断念。

パンタはパンタ穴が電車用だったので、やむなくトミックスのPS16H

なんと寒冷地用になっちゃいました。

本物とは違いますけど・・・。

パンタ台はイモン製を挟み込んで終わり。

ずいぶんお気楽なやり方です。

ヘッドライトはN用のタヴァサホビーハウス製101系電車ヘッドライトを半田メッキして入れ込みまして、多少リムがきらりとしております。

だるまやの配置区を高で入れ込んで、あとはJRマークも表記もMDで。

ナンバーはトミックスEF63のものを張り替えながら高崎機関区の86号に仕上げました。

はい、出来上がりましたー・・・・。

記録写真が少ないです。

すんません。

ただ、ほとんどディテールアップしないで、結構今風に蘇ったかナァ・・・。

本体以外に2500円しか掛けずに、今風に綺麗になりました。

タイトル変えてもいいですかね。

美唄鉄道にするかどうかの自信がなくなってきました。

キハ04で何に仕上げるか白紙になってきた感覚。

KSモデルのリベットシルヘッダーを

セメダインスーパーXで張り付けていきます。

セメダインスーパーXで張るときには、マスキングテープで抑えて固まるまで待っています。

ドアヘッダは悩んだんですが、キットのままペーパーカットパーツで。

そこだけリベットがないのが痛いんですが。

前回が2013.4.23だったようなので

http://blog.goo.ne.jp/komume1973/e/658aafd8df168e973a201a685f1f0180

3年と半年放置しておりました。

紙部品を放置していても、

下地処理を施していたので歪みや捻じれ、水分を振った形跡はありませんで

すぐに取り掛かれる様子です。

たまたまペーパーをメインにおつくりになっているお客さんが店に工作にいらしたのでちょっと発奮してみました。

といいつつ、一瞬で箱に・・・。

一応書くと、前面は3枚構成ですので

表層をまげて

窓枠1をカッターで筋入れて折って

窓枠2枚目も同様に。

タミヤセメントで張り合わせて

車体に組み付け

天井板を板材から削り出してぴったり嵌め固め

瞬間接着材を流し込んで

クレオスのメタルプライマー3倍ラッカー希釈を吹き付けて

ウェーブのやすりスティックフィニッシュで研磨して

床板を1.5mm板材から切り出してぴったりとはめ込み

ここまで仕上がりました。

どーもミスなくできるとあっさり終わってしまいます。

ミスはこのブログの大いなるネタだったのですが

店主になって4年もたち、お客さんにどちらかというと指導なんてするようになってしまうという立場の変換があると

「個別の模型はほとんど作らなくなってくるが、工作法自体はコナレてきたり、工作一部分一部分はいろいろ数をこなすようになって」きており(自分の模型を作るのはほぼありませんでしたが)、難なくさらりとこなせせるようになってしまったのかもしれません。

つまらないといえばつまらないのですが

ほぼ必ずお客さんに申し上げる

「うまくなりたかったら、好きな車両を作らずにデザートにとっておき、好きでもない車両を真剣に取り組んでかずこなしてご覧ください」

というのを地でやっているようなもの。

お客さんの模型は自分にとっては好きでもない車を工作法を考えて助言してきたわけですから(お客さんの愛情に超えることはできませんので)、いざ自分の模型をするとさらっとできてきてしまう・・・。

ペーパーは初めてなんですが、どうにかなってしまう。。。

つまらないですねぇ・・・

書いていても面白いと思いませんから、読む立場になればちっとも面白くないかとおみます。

困りましたね。

しかも立場はもうブロガーとしてみてもらえません。

「お前は店の店主だろ?うまくて当たり前だろ」ということになりますので、うまくできなきゃ「沽券に関わっちゃう」つまらん立場です。

うまくできても自慢できやしません。

ポイントとしては

・接着は田宮セメント白瓶

・3倍希釈プライマーしかもラッカーで希釈(プラには使えない薄め液ではない、強いラッカー)

ということでしょうか。

ラッカープライマーは接着するたびに薄く吹いて5~6回は吹いています。

板材も裏表吹いて「水分吸ってしならない様に」充分吹いて研磨して吹いて、水分止めします。

これで、充分な劣化対策となります。

ただ、アングルにネジ穴をあけておくべきでした。

側面に貼り合わせる前に。

力がかかりかける穴あけですので、組んでからは間違いを起こしやすいです。

これは参りましたね。

3年前に戻って叱ってやりたいです。

止まっていた3年もの間に、それなりにHOの工作マターを覚えてしまいましたので、動力は何使おうかをもう考え始めております。

まぁ・・・FMギアになるでしょうか。

それともMPギアになるでしょうか。

店開店してコツコツ貯めて提供してきたインサイドギアも先日ついに枯渇してしまいましたので、インサイドギアという選択肢はなさそうです。

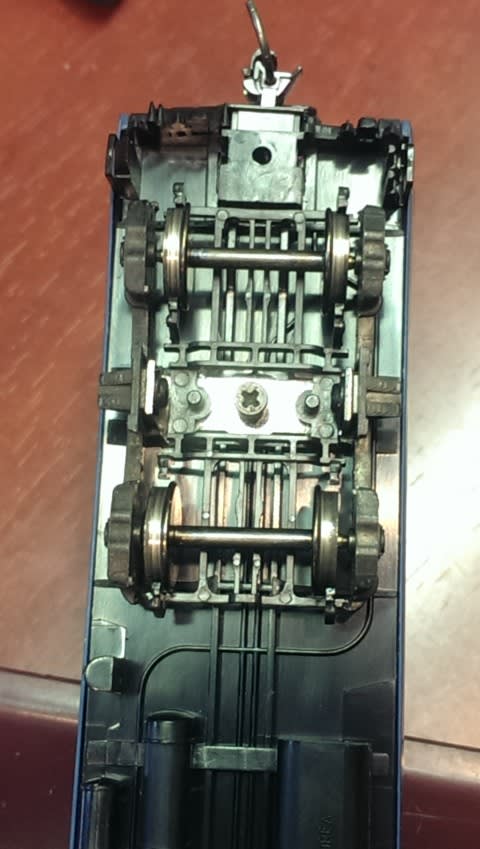

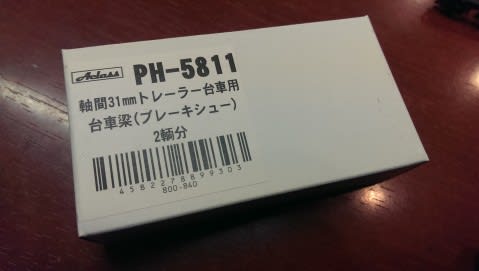

アクラス社からリリースされたPH-5811 軸間31mmトレーラー台車用台車梁

ブレーキシューパーツですが、汎用性が高いのでご紹介。

既に取り付け済みですが、日光台車やエンドウ台車などHO台車の基本的なものには全て取付可能な様子です。

10.5mm車輪にも11.5mm車輪にもシューのアタリ寸が微細に異なるくらいであまり気になりません。

軟質樹脂なので、両面テープの「強力型」で取り付け簡単です。

取り付け前。

元のブレーキシューを折り取り、断面を油性マジックでタッチアップして取り付けた図。

シューが奥まって、ニンマリですね。

連結器との干渉がゼロではないのですが、700mmカーブは何もしなくてもクリア。

カプラーの尾っぽをちょっと削れば全く問題はないでしょうし、やわらかいので勝手に変形して対応ということも全く支障ありませんでした。

なお、よく見るとわかりますが、ブレーキロッドの逃げモールドが表現されているため、前後の向きが厳密に言うとあります。

わかりにくいのですが。

再び取り付け加工前

取り付け加工後

台車がスッキリしてかつ、サイドシルエットが引き締まりますね。

実に安価な品なので、お勧めです。

過去のドロップ製台車もこれでシューがシルエットされたり、汎用性がとても高い逸品です。

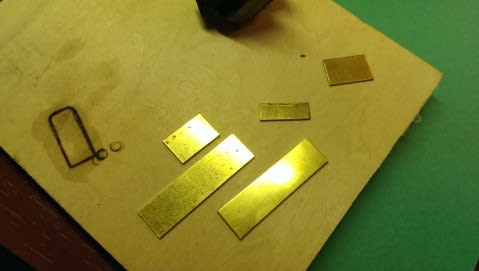

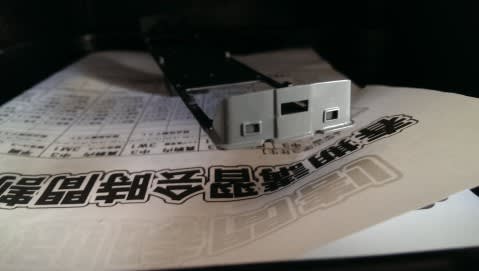

安達のED17のモーターはかなり特殊で、

タテ型モーターでもマウントが一体のものであったようです。

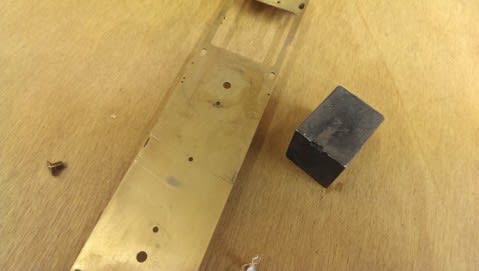

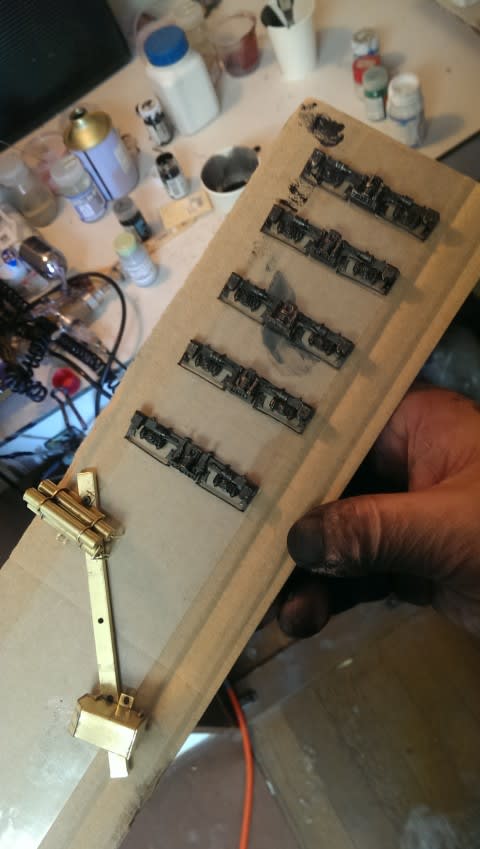

これを缶モーターに改造するパーツの制作受託です。

密閉式の連動ギアに取り付ける特殊なタテ型モーター・・・。

厚さ3mmのマウントを別途制作していきます。

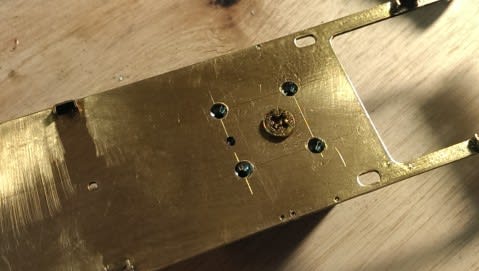

ビッグニワの床板をカットします。

このように分厚い構造体を作成。

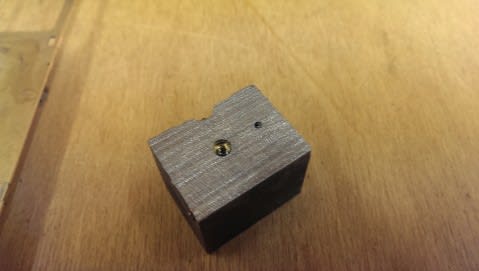

穴あけを進めて

このように取付。

ギアはスムーズに動きました。

マウント制作は17工程で、1工程50円です。

900円弱。原料代が1000円程度です。

作業時間は1時間半。

ちょっとお安いですね・・・

なにかここのところ、ED17の加工持ち込みが連続4件ありました。

進行します。

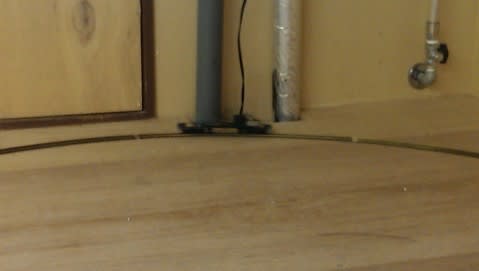

その前に、本日、夕張鹿鳴館から「動かなくなった」というヘルプメッセージを頂いたので

訪問しました。

脱線が復旧出来なかっただけの様子で、線路載せ作業の助言をさし上げて、15分で撤収です。

レールも磨いておきました。

ガンバレ!

ただ、レールを載せるということが大変作業であることも事実です。

カーブしか無いゆえに、リレーラーが普通には使えません。

カーブ対応のリレーラを開発してお渡しするように考えましょう。

R790のリレーラーを作るってことですね。

ただ、この線路、初期KATOです、

いつか犬釘が弾けてレール脱線という「定例の劣化」をするとも限りません。

ここも助言していく気か悩みます。

経費はおかけになりたくないということですので・・・。

夕張は桜が満開でした。

こうならないように頑張ります。

長沼を走っているとこのような看板が目につきます。

「名物赤字丼 R 登録商標」

「町立長沼病院前」

だけです。

行ってみました。

営業日に注目。

「土日の観光客事実上御断りの営業日」

なんと!

4時間しかやっていない。

これは貴重だ!

ということで。

長沼町いわき さんに入ったわけです。

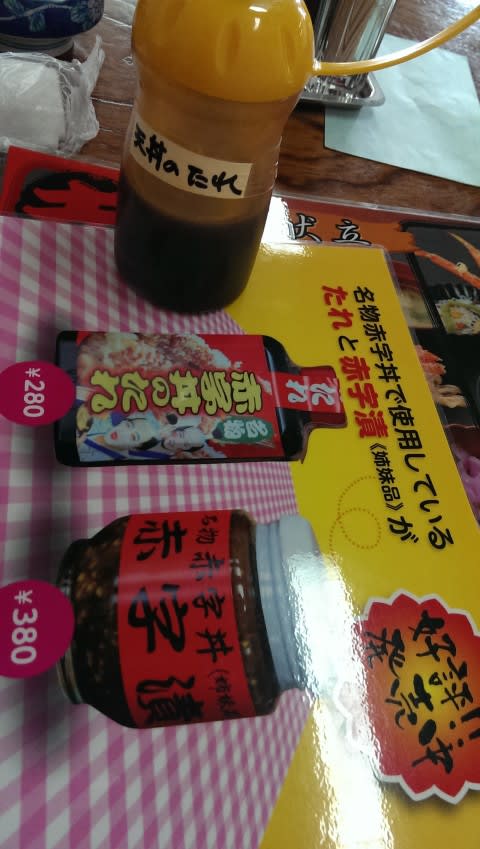

いや、黒字丼ってwwww

赤字丼がえび天丼。

黒字丼がカニ天丼のようです、

靴がいっぱい。

混んでいるんです。

ほぼ地元のお客様で満席です。

嫁様と頼みました。

わ。でかい。

これが結構なボリュームでs・・・・

長沼街名物? 赤字丼。

美味しゅうございました。

赤字丼のタレは天丼のタレ。

赤字漬けは、南蛮を味噌と山椒で漬け込んだもの。

なかなか美味でした。

天丼に飽きてきたら、赤字漬けをつけながら天ぷらを食すと更に美味かったです。

さて、

サンドブラスト工場建設中?

落下吸い上げ方式では、空気圧がモデルに掛かる圧力が大きすぎて、一部変形が見られましたので、

低圧でもブラストが出来るようにしていかねばならない改良点があります。

そこで、サンドを無理やり高圧で吸い上げるのではなく、サンドに圧力を直接かけていく方式に改造します。

設計。

混合器部分。

加圧部分。

100パイのVP管を使用して中に砂を入れて低圧圧力を掛けて混合率を向上させようという魂胆です。

加工中。

こんな感じで組んでみた。

コーキングを敷き詰めて

ここまで加工してみました。

つぎは加圧部分の加工です。

ブニャブニャとした超分厚い塗装を纏ったEF61は

モリタの青15号に塗装したところ、Nなら良いのですがHOだとちょっとくすみ過ぎて品がなくなってしまったので

コバルトブルーを足して焼いたら、どえらい派手になったので

一度研磨した図。

ヤスリスティックフィニッシュで表面を整えて、せっかくもう一回吹くのだから、やすり傷など全部研磨してしまいます。

再度調色し青15号に純色シアンを足す方法に変えたところ

いい色合いになってくれました。

焼き付けた塗装は平滑で綺麗になりました。

リアルな扱いより、頑強な塗装膜を目指したので、コレでもか!というくらいしっかりしています。

ただ、地味にランボードにメリハリ付けました。

これ、プラカラーです。

130度30分焼きました。

カッチカチです。

ブニョブニョとしている感じはまるでありません。

この当時は、塗装の平滑さもなく、サフェーサーの白が凸凹していたのです。

それがどうも「ブニョブニョ」としたイメージになっていました。

ただ、Nゲージでは相当に薄く吹き付ける自分ですが、

今回はあえてしっかり塗装膜を厚く吹きました。

Nならディテールが埋まるくらい。

扱いがかなりラフになると予想されるためです。

が、最初の頃のもとより薄いです。

どれだけ厚く塗っていたんだという感じかもしれません。

とりあえず、EF61は時間切れです。

来週に仕上げます。

黒の下塗りも3回めの焼付塗装。

下回りをコート。

塗装して焼き込みます。

プラカラーも焼付けするにあたり150度で更に高温にして焼きこむこととなります。

20分。

堪らん艶が現れます。

半ツヤ塗料も焼きこむとこうなるんですね。

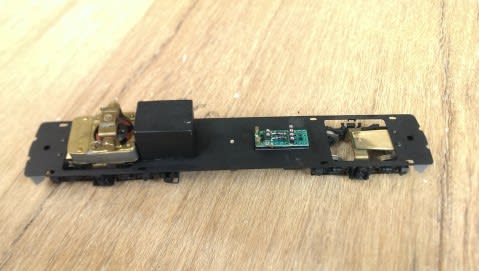

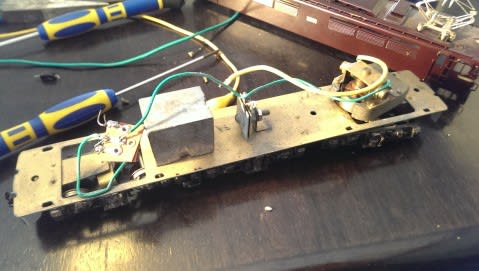

モーターを取り付けます。

元ついていたモーターは、ボルスタと合致しておらず、

手持ちの

DV18Cというモーターが適合しました。

出っ張りが異なります。

つまり、元の状態は相当に出鱈目なことになっていたということです。

中間台車の接続がまだ「頑丈にしっかり」なっていないのですが、組付けがこのようになりました。

モーターはぎりぎりウェイトに掛かりそうですが、何とかなっています。

もっと車体中心に設置すれば、万全感が出てよかったかもしれません。

ただ、2モーターのするとこうなるのはメーカーの仕様です。

つまり設計からやっぱりなにかおかしかったのでしょう。

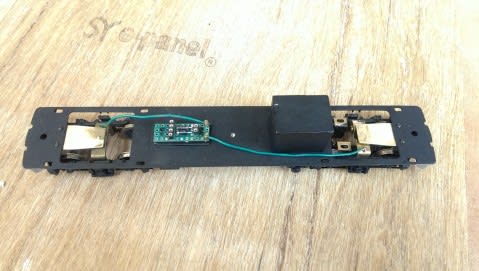

基板とプラ片を作ります。

このように接続できるように誂えました。

ここに床下梁のネジを活かして接続されます。

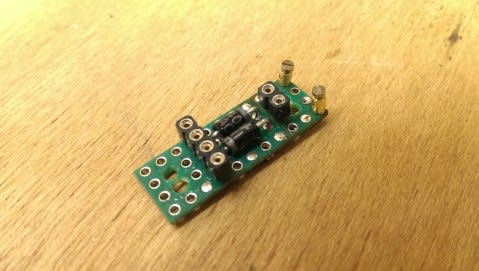

基板回路を組みます。

裏側はこのようになります。

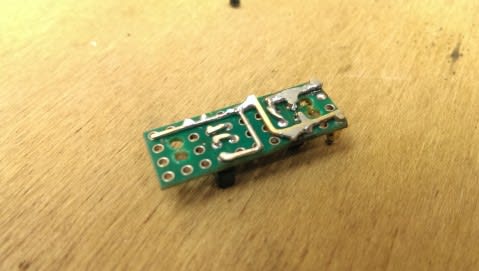

設置。

スマートに整えられます。

集電配線。

メーカーの意図はまるで無視してやっています。

できるかぎりコードがないように。

ジャンパ栓作り。

割と簡単な作業です。

これでモーターに結線します。

結線はこのようになります。

4連のソケットはヘッドライト用です。

全部半田結線でもいいのですし、メーカー姿はそうなのですが、メンテンナンスを継続するに可能なよう、取り外し対応ケット基板が必要だったと判断しています。

極めてスムーズに走りが復活しました。

但し、ちょっとえづきます。

その理由は

床板の強度不足で、前が垂れ下がっているでしょう?

車体を組み付けたとすると、このようにやっと水平になる構造なのです。

いわゆるモノコックボディの強度ですね。

これでえずいてしまうんです。

これで下回りは全て完了しました。

次は上回りの塗装です。

石炭を積み上げて、水性カラー半ツヤで塗装。

まずまずでしょう。

ちょっと高すぎますね・・・。

底を削って低めました。

完成。

シンプルでも綺麗なC55が落成となりました。

シリンダー部分は部分塗装に済ませます。

塗装完了。

車体塗装完了。

EFと一緒に焼き付けました。

トラブルが発生。

正面煙室扉にも、アバタが出て再塗装するはめになりました。

またヘッドライトが割れていたのが折れました。

と、接着剤で取り付けられていた部品はまだまだあったようで、サイドタンク、給水温め器がダイキャストで接着でした。

給水温め器ランボードも含めて、焼付けするとどんどん外れていきます。

ヘッドライトは手持ちのロストパーツがったので、0.5mm真鍮線を穴を開けてハンダして、

それをダイキャストの煙室と扉に差し

カシメて更に接着。

ゴム系接着剤で今まで点いていた部品は全てエポキシに付け替えです。

何故か3回もアバタやぶつぶつが湧いてくる困ったことが発生し、4回目でようやく綺麗になるまで、塗装に苦しみました。

だいぶ作業を飛ばします。

写真取る余裕が失われていました。

お店やりながらバタバタとお客さんがいる中で作業していました。

お客さんごめんなさい。

かなり上の空でした。

ここまで来た・・。

色差しを各所かなりやり、ぱっと見で格好良くしました。

運転室サッシのウッドブラウンに。

ブライトゴールドで金色部分に色差し。

タッチアップ部分エアブラシなどイロイロ仕上げに入ります。

試運転。

なんと、逆走します。

なんで?配線変えてないぞ!

とここでお客様から貴重な知識をいただくことになります。

「このモーター。昭和末期の雑誌に、『結構な割合で逆相に間違って組み付けられたセミ不良品がある』という事実が有りますよ」

なんと、そんなバカなw

最初から逆に走行する仕様だったのか!!

というかそんな逆相モーターが多く流通したって事実が驚きです。

天賞堂棒モーターにはそういうトラブルがあったなんて!

ということで、逆相に改造します。

今度は大丈夫です。

いよいと終盤。

サイドタンクのアバタが気になります。

石炭積みオーダーがあったので、発泡スチロールで芯を作ります。

こんなかんじかな。

限界超えて積んでいたようですから・・・。

石炭はイリサワのカラフルバラストで安価に仕上げます。

石炭は硬化待ちですが・・・・

出来ました。

とっても綺麗に仕上がりました。

艶は文句無いでしょう。

半艶ですけどね。

模型的ですね。

実はブラックプライマーそのままなんです。

各部の色差しが効いているといいんですが・・・

保存機チックですね。

先頭連結器は手持ちの井門カプラー。

ドノーマルですが、綺麗に復元されたとともに、走行も相当良くなりました。

ディテールアップは殆どありませんが、端正なモデルになりました。

ぱっと見、かなり良くなりました。

とりあえずあとは石炭詰むだけで任務完了です。

来た時の姿。

ここからの作業でしたね。

パンタグラフもバラバラになりかけていた&畳めない。立たないので修復。

線材一本一本バラバラのパンタです。

結構しんどいです、

取れる取れる・・・。

どうにか片方修復。

もう一個はもっと損壊が酷いです。

あちこちが接着剤で固定されており、取れかかっている物ばかりで極めて面倒なことになっています。

まず塗装剥ぎました。

そうすると、四つ角のうち、3つ角の半田接合が割れて分離。

前面は辛うじてくっついている状態。

手すりが落下によりトンデモナイ形にひしゃげている図。

修復中。

完全修復は完全バラシにしないと無理なので、可能か限り修復。

手すりも復元。

スカートも落下して変形&取れていたので修復。

床板は全部剥いて磨いて、転がっていたウェイトもネジがないので・・・

M3Sネジなんだもん・・・それはなかった・・・。

底面が密着していないくらい荒れていたのでフライスで面を出します。

これで密着しますね。

穴をあけ直し。

二段堀して

木ねじで

完全に固定します。

ガッチリ固定されました。

床下機器障害もありません。

研磨して下地を整え

台車類も全て塗装準備します。

内部もしっかり塗装します。

ブラックプライマーで完全に塗装。

ブラックプライマーです。

強固に塗装下地が出来上がります。

全て塗装します。

オーブンレンジに放り込んで

110度20分焼きます。

これで焼付塗装になります。

ホカホカ熱々。

しっかりと焼きあがりました。

これを裏表2回繰り返して、下地が完成しました。

このあとは明日となります。

動画でちょっとだけ、現状がわかりやすくなればいいのですが。

https://www.youtube.com/watch?v=LW2kw5PuJ7s&feature=youtu.be

お店暇です。・:*+.\(( °ω° ))/.:+

まぁ、しょうがないです。

施工を続けましょう。

これには締め切りががっちりあるのです。

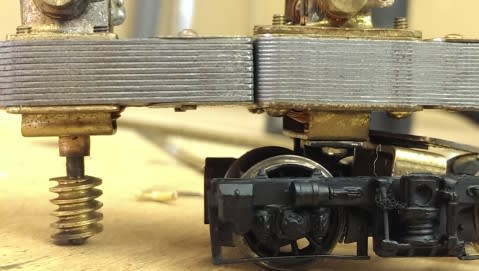

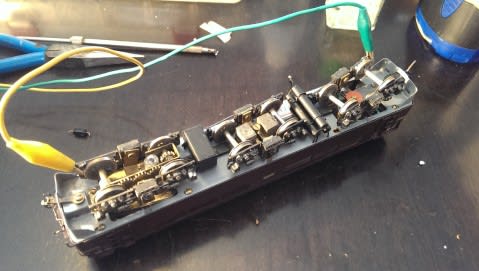

台車の構造変更をしていきます。

完全復元というより走行をちゃんとするモデルに作り変えていきます。

哀れバラバラ。

でもそうしないと走りません。

1.5mmドリルで3mm程度、孔を掘り下げます。

先端を平らに削った特製タップ(自作改造?工具)

を持ちだして

ねじ山を切っていきます。

こうするとほぼどん詰まり孔にもネジが切れます。

持っている補修用段ネジを(すんません、そこ居らに売っているようなもんではありません)

短く削って孔に合わせます。

それで組み付けます。

これが

ほら。

簡単に持ち上がるくらい、ヒネることが可能になります。

自由自在。

これで脱線はしなくなるでしょう。

0.4の燐青銅線を巻きつけてバネを作ります。

本当はバネがあったはずですが、「脱線するのはバネのせいだ」と最初のオーナーは考えたと思います。

で、バネを取り払っていたと思われます。

ただ、台車が根本的に歪んで渋い状態では、いくら台車支えバネを取っても、脱線が治らないのです。

そこで、最初のオーナーはこの車を諦めたと思います。

バネは探せばあるのでしょうけれども、費用がかかるので安価にするには制作すればよいのです。

ちょっと歪ですが、大丈夫。

ちゃんとバネが効きます。

で、組付けも完璧です。

台車に適切な自由度が与えられ、適切な構造に生まれ変わりました。

確かに、それなりの工具とそれなりのアイディアとそれなりの部品がないと修理はできなかったでしょう・・・。

最初のオーナーは著名なメーカーの普及品だったから、安心だったという想いを壊されて悔しい思いをしたことでしょう。

でも、90年代に入るくらいまで、鉄道模型は「手工芸品」「マニュファクチャライズ」でした。

製品ブレも結構大きく、こういった不幸なことがあったけど代わりもなく、さぞ落胆したことでありましょう。

「日本製伝説」は最近あまりにも要求が高すぎて、製造できないレベル、または製造する作業の方にはものすごい精神的負担の末に何とか出来てもミス一個あると全てが非難に晒される時代より、まだ、人間的であったような、気がします。

でもこのレベルであると、修理依頼すれば、「当時なら」対応してもらえたような・・・気がします。

但し、この時代のものはシンプルですから、現代でも「工芸的手法」でいくらでも復活させることは可能ですね。

現代製品は、正直、40年後直せると思えない・・・。

それは精工すぎたり専用部品や経年劣化材質があまりにも多いから・・・。

(樹脂ってなんだかんだ十数年で崩壊する可能性が大きいです。柔軟剤も抜けるので、逃れることは難しいですね)

さておき、

ちゃんと接地しています。

多少の凸凹もきちんと追随します。

完璧。

よっしゃ!完璧です。

ちゃんと走りだしました!!!

走行が上等なものになりました。

なんせ、パーツ類が摩耗していないので、走りがおそらく、当時の良い状態のままです。

致命傷は、解決出来ました。

あとは、軽く塗装して、剥がれたボディを整えて、お化粧をしてあげるのみとなりました。

38年前の製品は、初期インシデント状態から・・・・どうやら、復帰できそうであります。

ここまで作業時間、のべ8時間です。

お店に帰って、早速色々いじります。

安達製作所製品らしい、C55

かなり古いものですが、一見、妙に綺麗です。

松本吉之さんの著書によると、1976年昭和51年製品のようです。

簡易化を進めた普及製品で、かなりの部分がダイキャストとプラ部品という当時の「一般製品」だったようです。

シルエットはC55にしかみえない優れた製品ですね。

ただ、走りません。

さて、どうしたもんか。

既に38年が経過しているモデルですが、走行した様子が殆どありません。

このオーナー様の一連のコレクションを知っているのですが、ほとんどが走行をかなりしたものなのに、これはやたらと走行した形跡がありません。

「なにかおかしい」

そう思うのが、私の「感」です。

きっと、致命傷を負っているものではないか・・・。

見た目は先頭連結器すら取り付けていない、ちょっと部品類がゴム系接着剤はみ出し気味の「きれいなモデル」

なにか「おかしい」

モーターは、唸ったっきり、動きません。

唸っただけよしとしましょうか。

ギア開腹。

なんと、ナイロンギアには汚れひとつついていません。

つまり「ほぼ未走行」です。

おかしい・・・・。

普及品が部品を取り付けただけで未走行なのは、なにかおかしい。

普及品は安価だったから、ガンガン走って逆に摩耗でボロボロのものが普通だ。

それがこんなに綺麗。

お か し い 。

奥のウォームギアは・・・・?

ボディを外します。

ん?

とりあえず、ゴムジョイント経年劣化で交換決定。

そんなのしょうがありません。

摘もうとすると、・・・・ん???

ん??

んんん??

解りますか?

動いちゃいけないウオーム軸が動いているのがわかりますか?

ほら。

ね?

これ、こんな動きしちゃいけない。

ウォームギアが左右に動くなんてありえない。

嫌な予感。

(;゜д゜)ァ....

「オイルレスメタルが無い!!」

なんで?なんでなの?

軸がグラグラです。

でも、暴れた形跡があまりありません。

取っ払ってからほとんど動いていない。ってこと。

つまり、予想。

「新車早々、部品取りでオイルレスメタルがどっかに持ってかれた」

という、予想。

つまり、「新車早々部品取りになるような、もっと致命傷がこのマシンにはある!!!!」

うわーーーーーーー。

。・゜・(ノД`)ヽ(゜ω゜=)モニュニュ

それどこだよwww

ギアにカビが生えているって、初めて見た。

はぁ・・・。

カビてるギア。

気を取り直してチェック続行します。

フレームは、幸い曲がっていませんでした。

ダイキャストが曲がっていたら、修繕からはもう逃げるところです。

その致命傷ではないようです。

連結棒だけにして、転がします。

結果「ダメ」

位相がずれているようです。

ここは致命傷の一つでは有りますが、修正でけないこともない部分であり、またギクシャクしても走ることは走るレベルでした。

つまり、致命傷ではない。

第三輪のピンを取って転がします。

結果「ダメ」。

第二動輪を外してチェックします。

合格。

スム~ズです。

ということで真ん中のギア軸の位相がずれている。

3時間経過

やっと調整完了。

綺麗に転がるようになりました。

軸持ちも研磨。

バリ取り。

カビ取り。

ギアが潰れています。

唸ったのはここが潰れた音と思います。

オイルレスメタルが無いのはどうしようもないので、仕方なく、安達の現代版ギアボックスからメタルを持ってくるしかありません。

1200円位。

メタルがはまらない。

年代が違うからか、現代のほうが大きい。

ショウガナイから、ドリルレースで直径を小さくするように加工。

フィット。

チューブも交換して、修理完了。

実にスムーズに動くようになりました。

パーツ類はゴム系接着剤が劣化してポロポロ外れてしまいます。

安全弁も

接着剤だもん。。。。

とりあえず、劣化して外れてます。

出来る限りで修正。

こりゃ、上回りについては上掛け塗装が必要のようです。

軽く研磨して、上掛けで薄っすら塗装して終わりましょう。

塗装は最後行程です。

試運転したら、石炭車が脱線して歩みを止めてしまいます。

簡単に脱線します。

見事なくらい簡単に脱線します。

あ・・・これは致命傷的に脱線する・・・。

なんで?簡単な構造のはず・・・。

ひっくり返します。

台車バネがありません。

なんで?

台車が歪んでいること発見。

車輪が浮いてる。

しかも、普通の4点支持なら、これは地平に密着するはず。

つまり4点支持が効いていない?

おいおい!

4点支持の構造になっているのに、動く部分ががっちりカシメで組んでいて、それが「動く上にめちゃくちゃ固い」

つまり、チョットのはずみで、ネジレたマンマで固定されるから、車輪が浮く。

脱線する。

当たり前。

車輪も外せない構造。

ああ、工程省略のために、カシメでやっちゃったんだ・・・・しかもガッツリ強く。

だから、4点支持にならない。

歪んだまま。

ネジで組んでくれれば普通に治せるのに・・・・。

更に、ボルスタ板がゆがんでる。

曲がってる。

まっすぐにならない。

カシメがキツイのと、まっすぐにならない場所でカシメの力が掛かっているから、どうにもならない。

見ての通り、車体を支える部分が水平じゃない。

つまり「どこにも水平が出ないで歪んだママの状態しかなりえない」

これはあかん!

脱線しないわけない。

普通なら台車を交換しますよ。

ただ、これ、そういったジャブジャブ修繕部品を使っていい案件じゃないのです。

置き直してみる。

もうね、全然ダメだわ~

見たとおり、線路に全く乗る気配がないくらい、デフォルトで台車の歪みが消えない。

脱線するはずだ・・・。

これか?致命傷は・・・。

ただ、日光モデルか何処かの台車交換で終わるはずなんだけどなぁ・・・・。

さて、

台車交換すれば簡単なこの案件。

それは出来ないのでございます。

そうすると手段はひとつ。

「なんとかする」

そこを最大限考える。

つまりこの車。

・位相が狂っていてギクシャク

・炭水車が(前オーナー的に)謎の脱線を繰り返し

新車早々、動かくすことを諦められたモデルのような気がします・・・。

綺麗だから、コレクションからこの夕張鹿鳴館に「動態用」として配備されたものの、動かなかった。

そう、綺麗だから持ってくるのは、詳しくない方からすると「当たり前のセレクト」でしょう。

しかし「綺麗なバラには刺がある」

ということで、マトモに走らないから、飾っていただけで綺麗なのですよね・・・・・。

でも、なんとか走らせるのが、私の役割でありまして・・・・。

ほぼ新品。

ドエライきれいな棒モーターに注油だけして今日は〆る。

こんなにローターがきれいな棒モーター、初めて見た。

それだけ、走ることに諦められた車なんですね・・・

38年経って、元気に走ることが出来るか!?