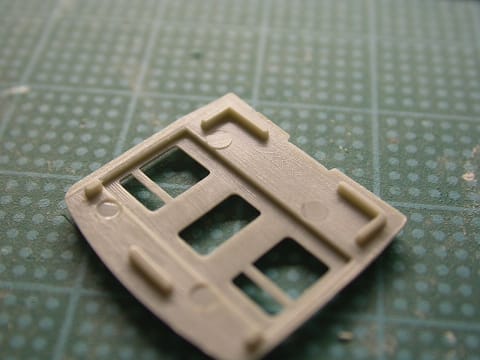

車体鋼体をまずは仕上げていきます。

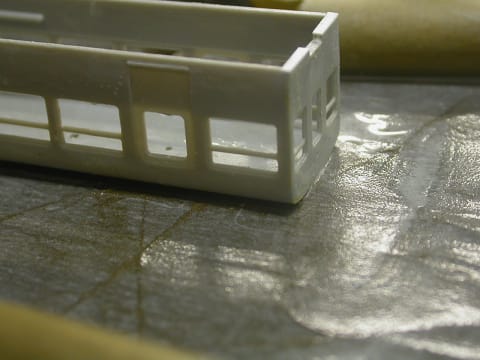

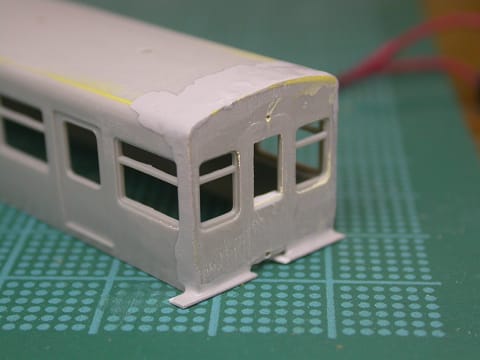

車体裾がめくれ上がっているのが見えると思います。

まるでアコモ改造で72系の台枠に115系の車体を乗せたがために、台枠が切り立ってしまったモハ62系Ⅱのような雰囲気です。

これを耐水パーパーをひいて、車体をか半回転させながら均一にこすり、滑らかな絞りにします。

もちろん、靴ずりは消えてしまいました。

と、

この上の写真。

つまり妻面を右にして後ろのドアを良く見ると

なんじゃこりゃ・・・・。

ドアが長方形ではないんです。

全部車体。

これは直せない。

少なくとも自分には直す術が解らない。

くりぬいて金属ドアに置き換えたりしても、どえらいことになります。

ノミで仕上げてもキット4枚全部綺麗にいかず乱れる。

しょうがないので、ココは目を瞑ります。

ドアは残念ですが

裾は仕上げきりました。

本当にディテールといえば、窓とドアの窪み、パンタ台(何で残しているんだというくらい簡単なものですが・・・。)、代替部品が思いつかない避雷器ぐらいです。

避雷器、別部品にしたい筆頭なんですけど・・・。

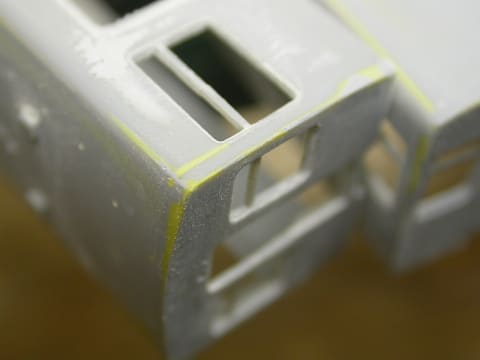

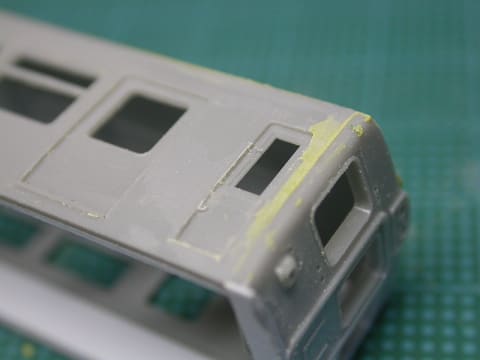

連結面角・隅柱の角を落とします。

耐水ペーパーに宛がって・・・

ゆるい角度から、

ゴリっと角度付けて滑らせます。

こんな感じで繰り返し。

自分は7回繰り返すことにして角度を安定させようと試みました。

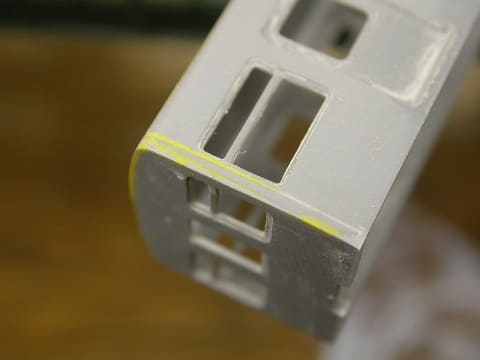

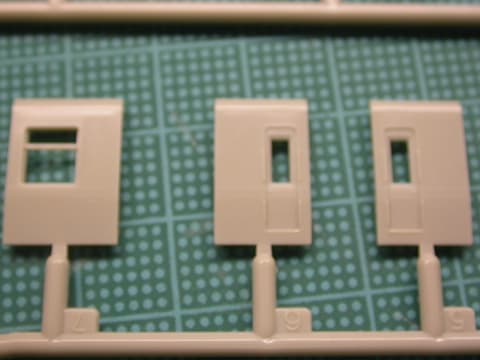

下が施工前

上が施工後

これを絞り部分や屋根Rも全部行います。

屋根R部は耐水ペーパーのほうを持って撫でていきました。

施工前の妻板を接させるとこのように隙間は殆どありませんが

施工後はRが突きあってくぼみが出来る程度に角が落ちました。

こんなイメージ。

いい感じでしょ?

きっとRは結構デタラメなんだろうけど。

隅柱の細さもマァマァいい感じ。

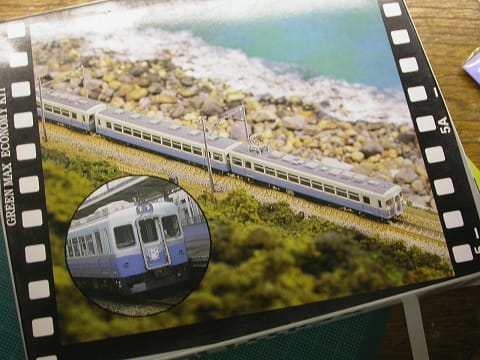

この形式、本当に芸が細かいというか、シンプルな美しさが凄い電車です。

さすが五島会長の秘蔵鉄道の電車です。

惜しむらくは、偉い苦労しないと、この電車の本当の美しさが再現できないことです。

東急車輛電車市場からトミックスあたりに作らせた模型がNで出たら、ココまでの苦労は水泡に帰すわけですから、悲鳴が上がるとともに、とことん再現するでしょうから買っちゃいますね・・・。

今になって思えば、なんで一組は切りついでサハとクモハ両運にしなかったのかと。

最低でも、更にその2台を作らないと、格好が付かないじゃないですか。

いや、こんなに徹底的にやるとは思わなかったからなんですけどね。

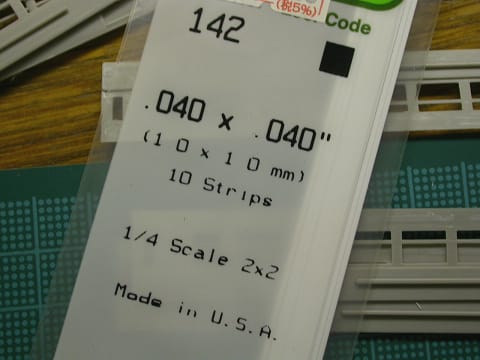

今なら、切りついで短くなりそうな部分、プラ板挟んでも全く支障ないくらい削り込んで磨いています。

切りついではいませんが、ある意味切りつぎよりへビーなことしていますもんね。

洗浄しました。

少し全車にカスが見えますから、小筆で除去をします。

つくづく、惜しい窓です。

何でこんなにきついRなんでしょうね。

ヘッドライトはいつシールドビームになったのでしょう?

白熱灯時代のやや大きいヘッドライト別部品も用意していますが、改造時期の確証がなく困っています。

綺麗になりましたね。

先がまだまだ長い・・・。

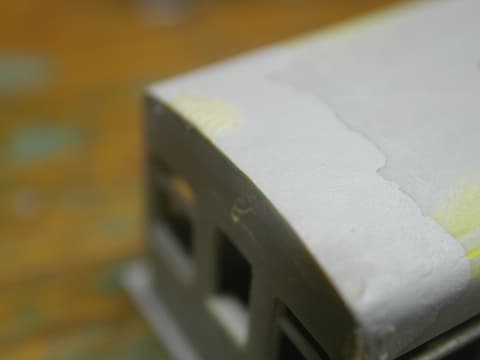

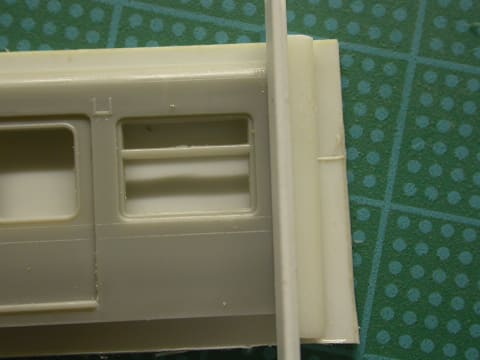

サフェーサーを吹きますが、傷が深いと思われる部分がありますので、厚く塗りたいと思っていました。

そのままでは窓などが埋まりますので

マスキングテープで

残したいディテール部分を隠します。

前面は吹き付けをゆるくして、ほかはタップリ吹いていこうという算段です。

金属部品にはコレを小筆で塗りました。

吹いた状態。

屋根、屋根肩、車体裾にはコッテリと吹きました。

案の定、雨樋を落とすときに金ヤスリで当てたので、深い傷が結構見られました。

コレを磨いて埋めていきます。

今日はココまで。

良質なキットならば、30分でL字に組んで箱にする作業を何工程使ってやっているんでしょうね。

↑どんなヘビーな工作も、淡々とコツコツつづけることが飽きないポイントかなぁ?

車体裾がめくれ上がっているのが見えると思います。

まるでアコモ改造で72系の台枠に115系の車体を乗せたがために、台枠が切り立ってしまったモハ62系Ⅱのような雰囲気です。

これを耐水パーパーをひいて、車体をか半回転させながら均一にこすり、滑らかな絞りにします。

もちろん、靴ずりは消えてしまいました。

と、

この上の写真。

つまり妻面を右にして後ろのドアを良く見ると

なんじゃこりゃ・・・・。

ドアが長方形ではないんです。

全部車体。

これは直せない。

少なくとも自分には直す術が解らない。

くりぬいて金属ドアに置き換えたりしても、どえらいことになります。

ノミで仕上げてもキット4枚全部綺麗にいかず乱れる。

しょうがないので、ココは目を瞑ります。

ドアは残念ですが

裾は仕上げきりました。

本当にディテールといえば、窓とドアの窪み、パンタ台(何で残しているんだというくらい簡単なものですが・・・。)、代替部品が思いつかない避雷器ぐらいです。

避雷器、別部品にしたい筆頭なんですけど・・・。

連結面角・隅柱の角を落とします。

耐水ペーパーに宛がって・・・

ゆるい角度から、

ゴリっと角度付けて滑らせます。

こんな感じで繰り返し。

自分は7回繰り返すことにして角度を安定させようと試みました。

下が施工前

上が施工後

これを絞り部分や屋根Rも全部行います。

屋根R部は耐水ペーパーのほうを持って撫でていきました。

施工前の妻板を接させるとこのように隙間は殆どありませんが

施工後はRが突きあってくぼみが出来る程度に角が落ちました。

こんなイメージ。

いい感じでしょ?

きっとRは結構デタラメなんだろうけど。

隅柱の細さもマァマァいい感じ。

この形式、本当に芸が細かいというか、シンプルな美しさが凄い電車です。

さすが五島会長の秘蔵鉄道の電車です。

惜しむらくは、偉い苦労しないと、この電車の本当の美しさが再現できないことです。

東急車輛電車市場からトミックスあたりに作らせた模型がNで出たら、ココまでの苦労は水泡に帰すわけですから、悲鳴が上がるとともに、とことん再現するでしょうから買っちゃいますね・・・。

今になって思えば、なんで一組は切りついでサハとクモハ両運にしなかったのかと。

最低でも、更にその2台を作らないと、格好が付かないじゃないですか。

いや、こんなに徹底的にやるとは思わなかったからなんですけどね。

今なら、切りついで短くなりそうな部分、プラ板挟んでも全く支障ないくらい削り込んで磨いています。

切りついではいませんが、ある意味切りつぎよりへビーなことしていますもんね。

洗浄しました。

少し全車にカスが見えますから、小筆で除去をします。

つくづく、惜しい窓です。

何でこんなにきついRなんでしょうね。

ヘッドライトはいつシールドビームになったのでしょう?

白熱灯時代のやや大きいヘッドライト別部品も用意していますが、改造時期の確証がなく困っています。

綺麗になりましたね。

先がまだまだ長い・・・。

サフェーサーを吹きますが、傷が深いと思われる部分がありますので、厚く塗りたいと思っていました。

そのままでは窓などが埋まりますので

マスキングテープで

残したいディテール部分を隠します。

前面は吹き付けをゆるくして、ほかはタップリ吹いていこうという算段です。

金属部品にはコレを小筆で塗りました。

吹いた状態。

屋根、屋根肩、車体裾にはコッテリと吹きました。

案の定、雨樋を落とすときに金ヤスリで当てたので、深い傷が結構見られました。

コレを磨いて埋めていきます。

今日はココまで。

良質なキットならば、30分でL字に組んで箱にする作業を何工程使ってやっているんでしょうね。

↑どんなヘビーな工作も、淡々とコツコツつづけることが飽きないポイントかなぁ?