北海道胆振東部地震から二週間経ちました。

ライフラインはだいぶ復旧してきたようです。

でも依然として断水が続いている地域があります。

しかし、北海道最大の火力発電所である苫東厚真発電所の復旧は意外に早く、すでに一部

の供給は始まろうとしています。

そういえば、関空の復旧もハイスピードで進んでいますね。

このあたりの日本の技術者、作業員の協力体制はさすが、まだまだ捨てたもんじゃないな

と思いました。

それはいいのですが、問題は、ハード面に関するこれからの対応です。

このたびの地震によって生じた全道ブラックアウトの問題を考えてみましょう。

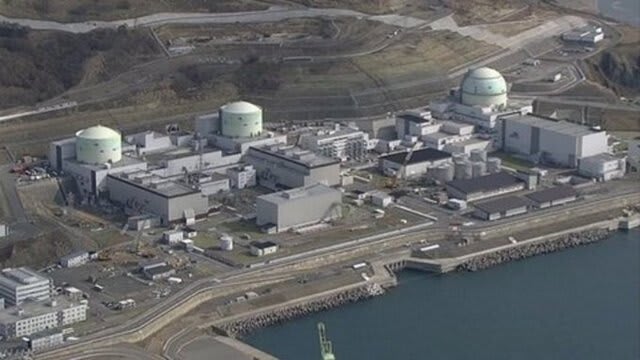

筆者は、泊原発をすぐにでも再稼働すべきだと考えています。

政府が決断しさえすれば、一か月でこぎつけることができます。

以下に、再稼働すべき理由を述べます。

これは、単純な数字の問題なのです。

苫東厚真の最大出力は165万kW。

地震時(9月6日)の全道の電力需要は380万kW。

苫東厚真が担っていた電力は全道の総電力需要の半分以下でした。

しかし、苫東厚真が損傷を起こしただけで、全道295万戸が停電してしまいました。

それには、二つの原因があります。

第一に、このような大幅な供給バランスの崩れによって、他の発電所からの送電の周波数

を一定に保つことができなかったこと。

第二に、もともと北海道電力は、一部の電力を本州からの供給に頼っていた(はずでした)。

これが機能しなかったのですね。

この本州からの供給を北本連携線といいます。

海底ケーブルのように長距離で絶縁が重要なポイントになる送電では、直流が有利ですか

ら、本州から北海道に送電されてくる電気は直流です。

家庭での電気は交流ですね。

これは発電所から家庭に至るまでに、交流だと変圧が容易だからです。

すると北本連携線では、直流を交流に変換しなくてはなりません。

ところが今回の場合、この変換がうまく行きませんでした。

しかし、この北本連携線が仮にうまく作動したとしてもその最大出力はわずか60万kW。

ということは、仮に第一の周波数の問題がなく、かつ第二の北本連携線をうまく利用でき

た場合でも、

380-165+60=275(万kW)

しか確保できなかった計算になります。

残りの105万kWは、不足したわけです。

部分的な停電は避けられなかったでしょう。

ちなみに苫東厚真発電所は、初稼働以来33年以上を経ていて、かなり老朽化しています。

さらに、不足分を慌てて補った五つの発電所の年齢はこれよりも古く、38歳から48歳で

す。

一般に火力発電の耐用年数は40年とされています。

最大の危機に対応すべく、青息吐息のお年寄りに頑張ってもらったわけですね。

こんな状態を続けていていいのでしょうか。

何か肝心なことを忘れていませんか。

今回、テレビのニュースを見ていて、初めのうち、政府筋から原発の「ゲ」の字も出ない

のに驚きました。

10日になってようやく政府見解が出ましたが、何と泊原発の再稼働は「考えていない」というものでした。

常識的に考えて、こんな大緊急時には、政府は直ちに泊原発再稼働の議論を開始すべきで

しょう。

原子力規制委員会の審査などを待っている場合ではありません。

その審査とは、例によって、数十万年前の活断層の安全性を確かめるという悠長極まるも

のです。

活断層の存在が地震に結びつくかどうかは、個々の場合で異なります。

ふつう数千年から数万年規模のサイクルで地震が起きるとして、たとえば5000年周期の

活断層で、2000年前に地震が起きたとしたら、あと3000年は大丈夫ということになり

ます。

いずれにしても、100年単位以下の精密さで活断層地震の発生確率を計算することはき

わめて困難だということになります。

しかし、もし今回のような地震によるブラックアウトが厳冬の北海道で起きていたら、寒

さのために何人の人が凍死するでしょうか。

ライフラインも途絶え、物流も滞り、道内の産業は停止し、回復に何か月もかかり、その

間に餓死する人も出るかもしれません。

これらの確率の方がずっと高いことは確実です。

冬期の北海道の電力需要は約500万kW超。

今回、青息吐息の老兵たちをかき集めることと、北本連携線の修復と、相当無理をした節

電によって、ようやく380万kWの需要の9割を確保したのです。

しかしこんな状況では、とうてい冬の電力需要を満たすことはできないでしょう。

泊原発の総出力は、207万kW。

苫東厚真が全面回復すれば(11月までには可能とされています)、苫東厚真プラス泊で、

165+207=342(万kW)

ですから、残り160万kWを他の発電で確保すればよいことになります。

しかも泊の年齢は1号機29歳、2号機27歳、4号機9歳です(3号機は廃止)。

若い彼らに頑張ってもらえば、楽々厳しい冬場をしのげるでしょう。

ちなみに原発の耐用年数は、国際的にも法的な基準がありませんが、原発を最も活用して

いるフランスでは40年を目途にしようという動きが有力です。

泊原発ではまた(どこの原発でも事情はだいたい同じですが)、福島事故の教訓を活かして、

16.5メートルの防潮堤、建屋への水の浸入を防ぐ水密扉、免震重要棟、フィルター付きベ

ントなどの設置・建設をすでに終えています。

できる限りの備えがすでにできているのです。

反原発派は何を言っても100%の安心を求めますが、そんなことは神でもない限り不可能

です。

交通事故で毎年4000人以上の人が死ぬのに、車をなくせという声が盛り上がらないのは、

車の効用が大多数の人に受け入れられているためと、交通事故を可能な限り少なくする努

力が現に多方面で行われているためです。

文明の利器にはリスクがつきものですが、私たちは、便利さや快適さの度合いとリスクの

大きさとを、広い視野と正しい情報をたよりにしながら、常に天秤にかけて生きていくほ

かはないのです。

本当は、北海道電力は、もっと発電設備を増やさないと危ないのです。

泊も含めた北海道の総発電設備による出力は、一応780万kWありますが、泊はまったく稼働していませんから、それ以外の発電所の出力は、フル稼働して573万kW。

設備利用率は、ここ数年、ピーク時で9割に達しています。

8%以上は余剰電力としてキープしておくのがこの業界の常識ですから、

573×(1.00-0.08)=527

となって、ぎりぎりなわけです。

電力は私たちの生活と産業の源です。

悲惨な結果がこれ以上広がらないように、政府はもっとエネルギー行政にお金をかけ、

知恵をはたらかせなくてはなりません。

【小浜逸郎からのお知らせ】

●新著『日本語は哲学する言語である』が

徳間書店より発売になりました!

http://amzn.asia/1Hzw5lL

●『福沢諭吉 しなやかな日本精神』

(PHP新書)好評発売中。

http://amzn.asia/dtn4VCr

●『正論』9月号(8月1日発売)

「戦後リベラル砦の三悪人・丸山眞男、

柄谷行人、中沢新一」

●『表現者クライテリオン』9月号特集

「ポピュリズム肯定論」の座談会に出席しました。

●『表現者クライテリオン』11月号(10月16日発売予定)

「安倍政権の『新自由主義』をどう超えるか」

●ブログ「小浜逸郎・ことばの闘い」

http://blog.goo.ne.jp/kohamaitsuo