日本語を哲学する18

ここで少し道を迂回して、時枝誠記が言語の存在条件として整理した三つの規定、「主体」「素材」「場面」のひそみに倣って、しかしこれとはやや異なる発想から、発語がなされたり沈黙したりする現実様態の直接的な条件ともいうべきものを考えてみたい。

ちなみに時枝のこの存在条件の規定はたいへん優れたものだが、言語表現が実現している時の何 ( 「概念」「リズム」など)をどこに収めるかに関しては、論理の混乱が見られる。しかしこの問題は、ここでは詳しく取り扱わない(拙著『日本の七大思想家』幻冬舎新書参照)。いずれにしても、時枝のこの発想が、いま「沈黙の言語的意味」を考えることにとって大きなヒントを提供してくれていることはたしかである。

私が、言語行為としての「発語・沈黙」の直接的な条件と考えるのは、時枝の存在条件よりももう少しその行為の直前にまで踏み込んだレベルである。心的レベルと言ってもよいかもしれない。それは、「気分」と「関係」と「話題」である。

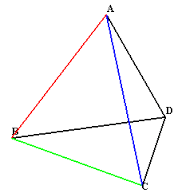

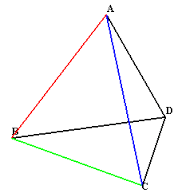

上の正四面体で、Aを「発語・沈黙」、Bを「気分」、Cを「関係」、Dを「話題」とする。そのうえでBCD 三つのキーワードについて解説する。

まず「気分」。

私たちは、言語活動において発語したり沈黙したりするとき、必ずある気分に根拠づけられてそうしている。驚き、悲しみ、怒り、喜びなどの明瞭な感情によって発語したり沈黙したりする場合は言うに及ばず、疲れていて黙りがちになったり、場面(相手も含む)に応じて尻込みしたり、面倒くさいので何となく黙っていたり、性愛行動のように同調や共感の気分が高いためにかえって言葉を必要と感じなかったりする。私は、こうした気分状態を、発語や沈黙のあり方を規定する非常に重要な条件と考えるので、「気分」としてひとくくりに立てたのである。

なおここでは、この「気分」という概念を、単に発語している、または沈黙している「個人」主体の心理状態のみに限定せず、言語活動が行われている全体の場に漂う共有された何とはなしの雰囲気という意味にまで拡張して考える。日本語の「気」という概念が、個人身体内の状態、個人意識の状態、集団の雰囲気、個人身体外の客体的な事物情景、天然自然の状態、社会情勢など、じつに多様な状態にまたがって使用される事実に注意を喚起されたい。

病気、元気、平気、気息、悋気、勝ち気、気合、意気、気概、気遣い、気にする、気になる、気がする、気苦労、雰囲気、気流、天気、気候、気体、景気、気運等々。

しかしそこまで拡張するなら、「空気」という言葉のほうが適切ではないかと思われるかもしれない。山本七平の『空気の研究』という有名な著作は、きちんと対話や議論を重ねずに、何となくその場の空気で非常に大事な事柄が決定され、責任の所在があいまいになってしまう日本的慣習を批評する目的で書かれたものだった。これはどちらかといえば「場の空気の絶対性」に対する否定的な姿勢を貫いているが、最近流行した「KY」という言葉は、逆に座の「空気」が読めない人を批判的にとらえた言葉である。いずれにしても、人々の集まる「場」や「座」というものが、良きにつけあしきにつけ、それだけである強い集団心理的な力を持つという認識が前提となっている点では共通している。ただ、重大な決定が絡んでいる場合には、ある反対意見が提出されているのに、それを無視あるいは軽視してこの集団心理によってことが動いてしまうのはまずいことだし、逆に、愉快で楽しかったり、平穏で冷静だったりする雰囲気が流れていて皆がそれに満足している場合には、その雰囲気に同調できずに我を張って水を差すような人は、やはり非難されてしかるべきだろう。

この「場」や「座」が現実に存在しているとき、特定の個人の「気分」と、集団全体の「気分」とを明瞭に分けることは難しい。個人原理を出発点としてこの状態を評価するなら、個人の心が集団に同調することの是非がそのつど具体的に問われるわけだが(「付和雷同」とか「麗しい結束」などとして)、反対に、共同性が個に先立つという考え方からすれば、個人の心はもともと常に集団から分け与えられたものであり、一人でいる時にもその心のありようは、共同の心に規定されていることになる。したがってこの場合には、すでに同調の準備態勢が出来上がっているのだから、是非が問われるべきなのは、ある共同性の構造そのものが具体的にいかなる性格のものかという点をめぐってであろう。

かくして、言語活動が行われている現場において、物理的な発語や沈黙を規定する力あるいは作用を、「気分」と呼ぼうが「空気」と呼ぼうが、じつはそんなに違ってはいないのである。ここでは「気分」とは、座の雰囲気の共有状態を個人心理にバイアスをかけて定義した概念だが、同時にそれは、その座全体の「空気」の表現でもある。

また、先に沈黙を「意志」との関係に限定させて考察するわけにいかない事情に言及したが、そのことと、この「気分」という概念を「意志」よりも上位のレベル(より抽象的な軸)に立てたこととの間には関連がある。「意志」はあらゆる「気分」の様相のなかの一つであり、後者によって規定され、かつ後者に含まれる下位概念として理解すべきである。

次に「関係」。

これは、言語活動をする主体どうしがどのような関係におかれているかという規定条件を意味する。「関係のモード」「関係のスタイル」「関係のゲシュタルト」などと言い換えてもよい。この場合、互いにとっての既知の度合い、ある言語活動の行われるタイミングや時間の長さ、言語活動が行われる物理的な空間のあり方、人数、地位や身分や権力関係、その言語活動に至るまでの経緯などにしたがって、より抽象的な関係のモード(例:友人どうし)から個別具体的なそのつどの関係のモード(例:一方が他方に喫茶店で相談をもちかけている)に至るまで、さまざまなレヴェルと質の違いを想定する必要がある。

たとえば、いま話し合っているのが、長年連れ添った夫婦であり、その仲はそれほど悪くなく、夫は平凡な会社員で妻は専業主婦であり、子どもは大学受験を控えており、夫が会社から帰ってきてふたりで夕食をとりながら短い会話を交わしているといった場面(シーン)では、これらの条件だけでその発語や沈黙のあり方が規定される。同じこの夫も、呑み屋で部下や同僚と騒いでいる時、上司に向き合う時、顧客に接する時などには、それぞれまったく違った発語や沈黙のあり方を見せるだろう。そもそもそれらの場合には、彼は「夫」という関係を生きていない。

なおこの「関係」は、先の「気分」が、なかなか言葉で相対化できにくい面をもっているのに比べて、より客観的な枠組として対象化しやすい。

最後に「話題」。

これは、現に発語や沈黙がなされている時、その中身全体に関する漠然たる「わかり」を意味する。言い換えると「いま話し合っているのは、……についての問題であろう」という相互の理知的な察知のあり方である。これはより正確には「了解」と呼ぶべきなのだが、わかりにくいので、あえて「話題」とした。しかし「話題」という概念を普通に理解すれば、すでに明確に言語行為の中身に入り込んでしまっているような印象を与えてしまうのも避けがたい。だがここでは本当は、少しその手前の部分、なぜ私たちは今ここでこの話をしているのか、という無意識の共通理解のことを指していると受け取っていただきたい。

そこで、この概念のもとには、どの程度その指示内容が指示内容として理解されているか(たとえば外国人や子どもだったら、話されている、または書かれている言語に対してどの程度理解力があるか)、また話し(書き)それ自体の調子はどのようなものか(たとえば「強い怒りの調子が込められている」とか「しなやかな文体だ」というような)、発語や沈黙に付随する身体のあり方はどうか(たとえば芥川龍之介の「手巾」で表現されている「彼女は毅然と言葉を紡ぎだしてはいるが、手の震えからじつは懸命に悲しみを抑えていることがわかる」というような)、などの感知・判断の概念がより下位の概念として帰属する。

ここで少し道を迂回して、時枝誠記が言語の存在条件として整理した三つの規定、「主体」「素材」「場面」のひそみに倣って、しかしこれとはやや異なる発想から、発語がなされたり沈黙したりする現実様態の直接的な条件ともいうべきものを考えてみたい。

ちなみに時枝のこの存在条件の規定はたいへん優れたものだが、言語表現が実現している時の何 ( 「概念」「リズム」など)をどこに収めるかに関しては、論理の混乱が見られる。しかしこの問題は、ここでは詳しく取り扱わない(拙著『日本の七大思想家』幻冬舎新書参照)。いずれにしても、時枝のこの発想が、いま「沈黙の言語的意味」を考えることにとって大きなヒントを提供してくれていることはたしかである。

私が、言語行為としての「発語・沈黙」の直接的な条件と考えるのは、時枝の存在条件よりももう少しその行為の直前にまで踏み込んだレベルである。心的レベルと言ってもよいかもしれない。それは、「気分」と「関係」と「話題」である。

上の正四面体で、Aを「発語・沈黙」、Bを「気分」、Cを「関係」、Dを「話題」とする。そのうえでBCD 三つのキーワードについて解説する。

まず「気分」。

私たちは、言語活動において発語したり沈黙したりするとき、必ずある気分に根拠づけられてそうしている。驚き、悲しみ、怒り、喜びなどの明瞭な感情によって発語したり沈黙したりする場合は言うに及ばず、疲れていて黙りがちになったり、場面(相手も含む)に応じて尻込みしたり、面倒くさいので何となく黙っていたり、性愛行動のように同調や共感の気分が高いためにかえって言葉を必要と感じなかったりする。私は、こうした気分状態を、発語や沈黙のあり方を規定する非常に重要な条件と考えるので、「気分」としてひとくくりに立てたのである。

なおここでは、この「気分」という概念を、単に発語している、または沈黙している「個人」主体の心理状態のみに限定せず、言語活動が行われている全体の場に漂う共有された何とはなしの雰囲気という意味にまで拡張して考える。日本語の「気」という概念が、個人身体内の状態、個人意識の状態、集団の雰囲気、個人身体外の客体的な事物情景、天然自然の状態、社会情勢など、じつに多様な状態にまたがって使用される事実に注意を喚起されたい。

病気、元気、平気、気息、悋気、勝ち気、気合、意気、気概、気遣い、気にする、気になる、気がする、気苦労、雰囲気、気流、天気、気候、気体、景気、気運等々。

しかしそこまで拡張するなら、「空気」という言葉のほうが適切ではないかと思われるかもしれない。山本七平の『空気の研究』という有名な著作は、きちんと対話や議論を重ねずに、何となくその場の空気で非常に大事な事柄が決定され、責任の所在があいまいになってしまう日本的慣習を批評する目的で書かれたものだった。これはどちらかといえば「場の空気の絶対性」に対する否定的な姿勢を貫いているが、最近流行した「KY」という言葉は、逆に座の「空気」が読めない人を批判的にとらえた言葉である。いずれにしても、人々の集まる「場」や「座」というものが、良きにつけあしきにつけ、それだけである強い集団心理的な力を持つという認識が前提となっている点では共通している。ただ、重大な決定が絡んでいる場合には、ある反対意見が提出されているのに、それを無視あるいは軽視してこの集団心理によってことが動いてしまうのはまずいことだし、逆に、愉快で楽しかったり、平穏で冷静だったりする雰囲気が流れていて皆がそれに満足している場合には、その雰囲気に同調できずに我を張って水を差すような人は、やはり非難されてしかるべきだろう。

この「場」や「座」が現実に存在しているとき、特定の個人の「気分」と、集団全体の「気分」とを明瞭に分けることは難しい。個人原理を出発点としてこの状態を評価するなら、個人の心が集団に同調することの是非がそのつど具体的に問われるわけだが(「付和雷同」とか「麗しい結束」などとして)、反対に、共同性が個に先立つという考え方からすれば、個人の心はもともと常に集団から分け与えられたものであり、一人でいる時にもその心のありようは、共同の心に規定されていることになる。したがってこの場合には、すでに同調の準備態勢が出来上がっているのだから、是非が問われるべきなのは、ある共同性の構造そのものが具体的にいかなる性格のものかという点をめぐってであろう。

かくして、言語活動が行われている現場において、物理的な発語や沈黙を規定する力あるいは作用を、「気分」と呼ぼうが「空気」と呼ぼうが、じつはそんなに違ってはいないのである。ここでは「気分」とは、座の雰囲気の共有状態を個人心理にバイアスをかけて定義した概念だが、同時にそれは、その座全体の「空気」の表現でもある。

また、先に沈黙を「意志」との関係に限定させて考察するわけにいかない事情に言及したが、そのことと、この「気分」という概念を「意志」よりも上位のレベル(より抽象的な軸)に立てたこととの間には関連がある。「意志」はあらゆる「気分」の様相のなかの一つであり、後者によって規定され、かつ後者に含まれる下位概念として理解すべきである。

次に「関係」。

これは、言語活動をする主体どうしがどのような関係におかれているかという規定条件を意味する。「関係のモード」「関係のスタイル」「関係のゲシュタルト」などと言い換えてもよい。この場合、互いにとっての既知の度合い、ある言語活動の行われるタイミングや時間の長さ、言語活動が行われる物理的な空間のあり方、人数、地位や身分や権力関係、その言語活動に至るまでの経緯などにしたがって、より抽象的な関係のモード(例:友人どうし)から個別具体的なそのつどの関係のモード(例:一方が他方に喫茶店で相談をもちかけている)に至るまで、さまざまなレヴェルと質の違いを想定する必要がある。

たとえば、いま話し合っているのが、長年連れ添った夫婦であり、その仲はそれほど悪くなく、夫は平凡な会社員で妻は専業主婦であり、子どもは大学受験を控えており、夫が会社から帰ってきてふたりで夕食をとりながら短い会話を交わしているといった場面(シーン)では、これらの条件だけでその発語や沈黙のあり方が規定される。同じこの夫も、呑み屋で部下や同僚と騒いでいる時、上司に向き合う時、顧客に接する時などには、それぞれまったく違った発語や沈黙のあり方を見せるだろう。そもそもそれらの場合には、彼は「夫」という関係を生きていない。

なおこの「関係」は、先の「気分」が、なかなか言葉で相対化できにくい面をもっているのに比べて、より客観的な枠組として対象化しやすい。

最後に「話題」。

これは、現に発語や沈黙がなされている時、その中身全体に関する漠然たる「わかり」を意味する。言い換えると「いま話し合っているのは、……についての問題であろう」という相互の理知的な察知のあり方である。これはより正確には「了解」と呼ぶべきなのだが、わかりにくいので、あえて「話題」とした。しかし「話題」という概念を普通に理解すれば、すでに明確に言語行為の中身に入り込んでしまっているような印象を与えてしまうのも避けがたい。だがここでは本当は、少しその手前の部分、なぜ私たちは今ここでこの話をしているのか、という無意識の共通理解のことを指していると受け取っていただきたい。

そこで、この概念のもとには、どの程度その指示内容が指示内容として理解されているか(たとえば外国人や子どもだったら、話されている、または書かれている言語に対してどの程度理解力があるか)、また話し(書き)それ自体の調子はどのようなものか(たとえば「強い怒りの調子が込められている」とか「しなやかな文体だ」というような)、発語や沈黙に付随する身体のあり方はどうか(たとえば芥川龍之介の「手巾」で表現されている「彼女は毅然と言葉を紡ぎだしてはいるが、手の震えからじつは懸命に悲しみを抑えていることがわかる」というような)、などの感知・判断の概念がより下位の概念として帰属する。