倫理の起源37

次に、一般に性愛関係は、それ自体としては、閉じられた二人の関係であるから、その世界の外側との関係で、どういう倫理性が要求されるかということを考えておかなくてはならない。

すでに述べたように、人間の性愛意識は、多様に拡散しており、またいつでも発動できるポテンシャルを持っている。これを本質的な「乱脈性」と呼ぶことができる。この乱脈性は、人々が労働のために群れ集って社会集団をつくる場合、そこに必要とされる秩序とけっして相容れない。そこで、人類社会は、労働の共同性が実現される時と場所と、性的な共同性が実現される時と場所とを、厳密に区別する発想をもつに至った。したがって公開の場で、性愛意識や性愛行為を露出することは禁じ手であり、社会集団の側からすれば、「猥褻」とか「公序良俗に反する」とか「犯罪」とかとらえられることになる。

ちなみにドイツ語では、面白いことに、「人倫」を表わすSittlichkeitという言葉にただの「不法行為」を表わすDeliktを結合させたSittlichkeitsdeliktという言葉、およびただの「犯罪」を表わすVerbrechenを結合させたSittlichkeitsverbrechenという言葉は、ともに単なる道徳破壊を意味するのではなく、いずれも直ちに「性犯罪」を意味する。

労働の共同性をつかさどっている秩序は、公共性倫理の基礎を形作るが、これは直接の性的な共同性と端的に対立するので、性的な共同性が公共性倫理との間に接点を見出すためには、その関係の社会的な承認の手続きを踏まなくてはならない。すなわち、婚姻や家族形成という媒介が必要とされるのである。

しかし労働の共同性と、性的な共同性とのこの区別は実際にはしばしば越境される。また、誰にとっても性愛は人生の重大事であり、大きな関心の的でもあるので、それについて語られるのを抑えることはできない。そこで、その話題は、ある程度心を許した者たちだけの間、あるいは特定の大人同士といった限定された空間のモードのなかで、秘密に、ひそかに、下ネタとして、笑いや羞恥心を伴って語られるのである。

このようにして、性愛(エロス)倫理は、外側との関係では、その最も私的な部分、肉の交わりの部分をみだりに公開してはならないというかたちをとって現われる。越境は現にしばしば起こっているし、宗教的な戒律が緩んだ近代以降は、かなり寛容(悪く言えばいい加減)になってはいる。しかしこの基本原則が崩壊したわけではないし、これからも崩壊しないだろう。これが崩壊するときには、Sittlichkeitはおしまいである。

ところで、先に男女関係や夫婦関係における人倫性についての和辻哲郎の説を紹介した折、一つの疑問を呈しておいた。彼はただこの関係が閉鎖的で私的であるゆえに隠されるべきものであると述べているだけであるが、これは一種の同義反復であり、なぜ性愛的な関係に限ってそのように厳重に秘匿されるのかという問いに答えていない、と。

和辻の説では、ただ私的であるから隠されるとされているが、私的とは、もともと公的であることとの関係においてとらえられる概念である。したがって、なぜ性愛という私的なあり方に限ってこれほど明瞭な秘匿性が「人の道」として成立しているのかを説明するためには、他の人間関係のあり方や営みとの具体的で質的な相違を根拠にするのでなくてはならない。和辻は、指摘した箇所では残念ながらそれをなしえていないので、この領域の内部における人倫の、単なる「現象」の記述にとどまっているのである。

私見によれば、この問いに対する回答は次のようになる。

性愛の共同性は、それが単に閉鎖的で私的であるから公開に対するタブーが存在するのではない。これには性愛という営みに固有の理由が考えられる。

すでに述べたように、生殖のサイクルからはみ出した人間の性的関心や行為はもともと「乱脈性」を本質としている。この点がまず、労働を基礎とする一般的な共同性の秩序に抵触する。

さらに性愛行為の実態に即して次の事実を付け加えるべきだろう。

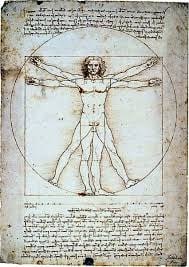

言うまでもなく、古来、神話や歌謡や文学にもうかがえるように、性愛はじつは人間の最大の関心事である。それはなぜかといえば、同じ「人間」でありながら異なる性の体現者の個別身体、個別人格の全体を目がける意志と行為だからであり、その当事者のみの心身の激しい集中と感動(魂魄一体となったふるえ)を伴うからである。

こうして人間の性愛は、その個別身体と個別人格が持ちうる時間の総体(一つひとつの人生)に大きな影響を与える。人は、ある個人が性愛的な時間帯のなかにいない時にも、彼がその時間帯のなかにいた時の「事件」の成り行きをことさら気にせずにはおれないのである。この事実が、それぞれの人をして、他の人間関係や生活の営みに比べて性愛関係を特別のものとして観念させる大きな要因としてはたらいている。

本質的な乱脈性と個別的な魂魄のふるえ、この二つの点が、労働の協同を基礎とした一般的な共同性の秩序と相いれないのである。人々の入り混じる日常的な時間帯(象徴的に言えば昼の時間帯)のなかに、この乱脈性と個別的な魂魄のふるえを持ち込むことは許されない。それをやれば、たちまち一般的公共的な人倫の了解が破壊されるからである。

ロシアの民謡「ステンカ・ラージン」では、反乱軍の首領ラージンが、美しいペルシアの姫との愛に酔っている時、手下たちの陰口を小耳にはさむ。「一夜でボスまですっかり女になっちまいやがって」……ラージンはやにわに姫を抱えて「ヴォルガよ、この贈り物を受け取れ」と大河に投げ捨てる。自分の性愛への熱中が、一般的な社会集団の秩序を乱していることを悟り、即座にその秩序を回復するほうを選ぶのである。

象徴的に言えば、労働の営みは、静かに、淡々と、なるべく個人的な感動を伴わずに行われなくてはならない。それでなくてはその目的が果たせない。その場所では人々が入り混じるのだから、本来は、自我の動揺(情緒の波立ち)が不断に伴っているはずである。もちろん、事実それは伴っているが、なるべくそれを表に出さないようにしなくてはならない。これに対して、性愛の営みは、まったく逆に、感動を伴うことこそがその必須条件である。両者はそれぞれに固有の人倫性をそなえているのだが、その人倫性は互いに矛盾する。これを、多数者どうしの交わりと、特定の一者との交わりとが抱懐する矛盾ととらえてもよい。

性愛は、当事者にとって胸躍らせる陶酔的な営みだが、同時に、非当事者である一般社会のまなざしからすれば、それが公開され露出された時には、いやらしく許すまじきものととらえられる。猥褻な行為自体というものがあるのではなく、この営みが公開・露出されようとするその接触面、境界面で初めて「猥褻」が成立するのである。労働の営みと性愛の営みの守られるべき使い分けがそのとき破られるからである。

しかしすでに述べたように、この使い分けは、実際にはそううまく行かず、人々の性に対する関心と欲望はしばしば労働を基礎とする日常的な時間帯のなかに侵入しようとする。この傾向に回路と居場所を与えるために、人々は、「祭り」という特別の非日常的な時間帯を考案した。祭りは、一般的な共同性の象徴としての聖なる存在の再確認と強調の機能を持つとともに、他方では、性愛という特殊な情動を公共的な場において発散することを(多くの場合擬似的、暗示的に)互いに許容、黙認する場でもある。どんな祭りも多かれ少なかれこの両側面をそなえている。聖なる存在そのものが、まさに自分が祭られるその厳粛な日に、歌舞音曲、饗宴などを伴いつつ、日常からの飛躍としての幻想と蠱惑の世界を開くのである。

これは、世界中に散らばるさまざまな祭りの例を引くまでもなく、婚礼という、共同体にとって「厳粛な」はずの日が、同時に羽目を外した酔狂を許す日でもあるその両義性に注目するだけで明らかであろう。

古代ギリシアの伝承として名高い次の話は、この間の事情をよくあらわしていて、たいへん含蓄が深い。

人間はもともと男女一体であったが、その傲慢がゼウスの怒りに触れて引き裂かれてしまった。そのため互いに相方を求めることに明け暮れ、働くことも忘れて無為に過ごして死んでいくようになってしまった。そこでゼウスはこれを憐れんで、隠しどころを前に付け替え、時々は交わって子どもを産めるようにしてやった。これによって人間は、日々の秩序感覚を回復したというのである。

この神話は、人間自身が、己れの性愛感情の破壊的な激しさに対する自覚に基いて、婚姻などの厳粛な秩序を考案することによって、一般的共同性との間にうまい妥協点を見いだしたことを象徴している。「子どもを産めるようにした」というのも、個体の有限時間を超えた共同体の連続性(異世代間の継承)をどのように確保するかという倫理的な問いに答えたものである。

次に、一般に性愛関係は、それ自体としては、閉じられた二人の関係であるから、その世界の外側との関係で、どういう倫理性が要求されるかということを考えておかなくてはならない。

すでに述べたように、人間の性愛意識は、多様に拡散しており、またいつでも発動できるポテンシャルを持っている。これを本質的な「乱脈性」と呼ぶことができる。この乱脈性は、人々が労働のために群れ集って社会集団をつくる場合、そこに必要とされる秩序とけっして相容れない。そこで、人類社会は、労働の共同性が実現される時と場所と、性的な共同性が実現される時と場所とを、厳密に区別する発想をもつに至った。したがって公開の場で、性愛意識や性愛行為を露出することは禁じ手であり、社会集団の側からすれば、「猥褻」とか「公序良俗に反する」とか「犯罪」とかとらえられることになる。

ちなみにドイツ語では、面白いことに、「人倫」を表わすSittlichkeitという言葉にただの「不法行為」を表わすDeliktを結合させたSittlichkeitsdeliktという言葉、およびただの「犯罪」を表わすVerbrechenを結合させたSittlichkeitsverbrechenという言葉は、ともに単なる道徳破壊を意味するのではなく、いずれも直ちに「性犯罪」を意味する。

労働の共同性をつかさどっている秩序は、公共性倫理の基礎を形作るが、これは直接の性的な共同性と端的に対立するので、性的な共同性が公共性倫理との間に接点を見出すためには、その関係の社会的な承認の手続きを踏まなくてはならない。すなわち、婚姻や家族形成という媒介が必要とされるのである。

しかし労働の共同性と、性的な共同性とのこの区別は実際にはしばしば越境される。また、誰にとっても性愛は人生の重大事であり、大きな関心の的でもあるので、それについて語られるのを抑えることはできない。そこで、その話題は、ある程度心を許した者たちだけの間、あるいは特定の大人同士といった限定された空間のモードのなかで、秘密に、ひそかに、下ネタとして、笑いや羞恥心を伴って語られるのである。

このようにして、性愛(エロス)倫理は、外側との関係では、その最も私的な部分、肉の交わりの部分をみだりに公開してはならないというかたちをとって現われる。越境は現にしばしば起こっているし、宗教的な戒律が緩んだ近代以降は、かなり寛容(悪く言えばいい加減)になってはいる。しかしこの基本原則が崩壊したわけではないし、これからも崩壊しないだろう。これが崩壊するときには、Sittlichkeitはおしまいである。

ところで、先に男女関係や夫婦関係における人倫性についての和辻哲郎の説を紹介した折、一つの疑問を呈しておいた。彼はただこの関係が閉鎖的で私的であるゆえに隠されるべきものであると述べているだけであるが、これは一種の同義反復であり、なぜ性愛的な関係に限ってそのように厳重に秘匿されるのかという問いに答えていない、と。

和辻の説では、ただ私的であるから隠されるとされているが、私的とは、もともと公的であることとの関係においてとらえられる概念である。したがって、なぜ性愛という私的なあり方に限ってこれほど明瞭な秘匿性が「人の道」として成立しているのかを説明するためには、他の人間関係のあり方や営みとの具体的で質的な相違を根拠にするのでなくてはならない。和辻は、指摘した箇所では残念ながらそれをなしえていないので、この領域の内部における人倫の、単なる「現象」の記述にとどまっているのである。

私見によれば、この問いに対する回答は次のようになる。

性愛の共同性は、それが単に閉鎖的で私的であるから公開に対するタブーが存在するのではない。これには性愛という営みに固有の理由が考えられる。

すでに述べたように、生殖のサイクルからはみ出した人間の性的関心や行為はもともと「乱脈性」を本質としている。この点がまず、労働を基礎とする一般的な共同性の秩序に抵触する。

さらに性愛行為の実態に即して次の事実を付け加えるべきだろう。

言うまでもなく、古来、神話や歌謡や文学にもうかがえるように、性愛はじつは人間の最大の関心事である。それはなぜかといえば、同じ「人間」でありながら異なる性の体現者の個別身体、個別人格の全体を目がける意志と行為だからであり、その当事者のみの心身の激しい集中と感動(魂魄一体となったふるえ)を伴うからである。

こうして人間の性愛は、その個別身体と個別人格が持ちうる時間の総体(一つひとつの人生)に大きな影響を与える。人は、ある個人が性愛的な時間帯のなかにいない時にも、彼がその時間帯のなかにいた時の「事件」の成り行きをことさら気にせずにはおれないのである。この事実が、それぞれの人をして、他の人間関係や生活の営みに比べて性愛関係を特別のものとして観念させる大きな要因としてはたらいている。

本質的な乱脈性と個別的な魂魄のふるえ、この二つの点が、労働の協同を基礎とした一般的な共同性の秩序と相いれないのである。人々の入り混じる日常的な時間帯(象徴的に言えば昼の時間帯)のなかに、この乱脈性と個別的な魂魄のふるえを持ち込むことは許されない。それをやれば、たちまち一般的公共的な人倫の了解が破壊されるからである。

ロシアの民謡「ステンカ・ラージン」では、反乱軍の首領ラージンが、美しいペルシアの姫との愛に酔っている時、手下たちの陰口を小耳にはさむ。「一夜でボスまですっかり女になっちまいやがって」……ラージンはやにわに姫を抱えて「ヴォルガよ、この贈り物を受け取れ」と大河に投げ捨てる。自分の性愛への熱中が、一般的な社会集団の秩序を乱していることを悟り、即座にその秩序を回復するほうを選ぶのである。

象徴的に言えば、労働の営みは、静かに、淡々と、なるべく個人的な感動を伴わずに行われなくてはならない。それでなくてはその目的が果たせない。その場所では人々が入り混じるのだから、本来は、自我の動揺(情緒の波立ち)が不断に伴っているはずである。もちろん、事実それは伴っているが、なるべくそれを表に出さないようにしなくてはならない。これに対して、性愛の営みは、まったく逆に、感動を伴うことこそがその必須条件である。両者はそれぞれに固有の人倫性をそなえているのだが、その人倫性は互いに矛盾する。これを、多数者どうしの交わりと、特定の一者との交わりとが抱懐する矛盾ととらえてもよい。

性愛は、当事者にとって胸躍らせる陶酔的な営みだが、同時に、非当事者である一般社会のまなざしからすれば、それが公開され露出された時には、いやらしく許すまじきものととらえられる。猥褻な行為自体というものがあるのではなく、この営みが公開・露出されようとするその接触面、境界面で初めて「猥褻」が成立するのである。労働の営みと性愛の営みの守られるべき使い分けがそのとき破られるからである。

しかしすでに述べたように、この使い分けは、実際にはそううまく行かず、人々の性に対する関心と欲望はしばしば労働を基礎とする日常的な時間帯のなかに侵入しようとする。この傾向に回路と居場所を与えるために、人々は、「祭り」という特別の非日常的な時間帯を考案した。祭りは、一般的な共同性の象徴としての聖なる存在の再確認と強調の機能を持つとともに、他方では、性愛という特殊な情動を公共的な場において発散することを(多くの場合擬似的、暗示的に)互いに許容、黙認する場でもある。どんな祭りも多かれ少なかれこの両側面をそなえている。聖なる存在そのものが、まさに自分が祭られるその厳粛な日に、歌舞音曲、饗宴などを伴いつつ、日常からの飛躍としての幻想と蠱惑の世界を開くのである。

これは、世界中に散らばるさまざまな祭りの例を引くまでもなく、婚礼という、共同体にとって「厳粛な」はずの日が、同時に羽目を外した酔狂を許す日でもあるその両義性に注目するだけで明らかであろう。

古代ギリシアの伝承として名高い次の話は、この間の事情をよくあらわしていて、たいへん含蓄が深い。

人間はもともと男女一体であったが、その傲慢がゼウスの怒りに触れて引き裂かれてしまった。そのため互いに相方を求めることに明け暮れ、働くことも忘れて無為に過ごして死んでいくようになってしまった。そこでゼウスはこれを憐れんで、隠しどころを前に付け替え、時々は交わって子どもを産めるようにしてやった。これによって人間は、日々の秩序感覚を回復したというのである。

この神話は、人間自身が、己れの性愛感情の破壊的な激しさに対する自覚に基いて、婚姻などの厳粛な秩序を考案することによって、一般的共同性との間にうまい妥協点を見いだしたことを象徴している。「子どもを産めるようにした」というのも、個体の有限時間を超えた共同体の連続性(異世代間の継承)をどのように確保するかという倫理的な問いに答えたものである。