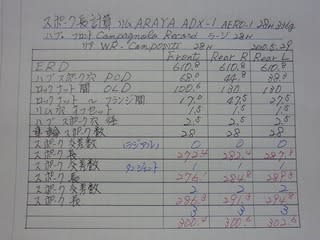

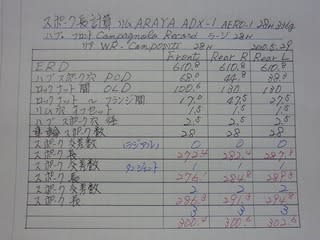

LATIDO ラティードに使うホイール 先日からあれやこれや完組みの

ホイールを整備していましたが 結局自分で手組みのホイールを組む事に

しました 今回はラジアルとタンジェントを織り交ぜたホイールを仕上げます

今回予定したホイールを組む為に用意した部品達と工具類

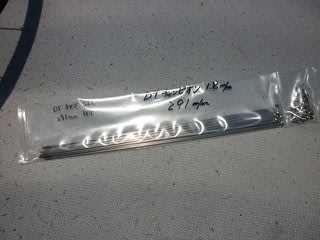

事前にスポーク長計算をし必要なスポークを手当てしましたが

その段階で少々スポーキングのパターンを迷ったので 必要以上の

スポークを注文てしておきました

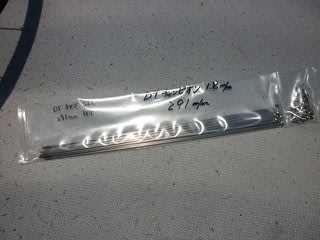

ここでお金に寛容になるのは止め 価格のお安い DT Swiss Champion

1.8mm のストレートを選びました

使うニップルはアルミ DT Swiss の 1.8mm 用

スポークレンチはこの中の黒色の物を使います Park Tool SW-40C

4面保持のタイプですが これは使い難い 良いリズムで触れ取りが

出来ません SW-0C と言う 2面保持の方が良いですね

リムは ARAYA ADX-1 アラヤのエアロ 1 28穴で実測 約 335グラム

このリムにはアールワッシャーと言う専用の小物が必要です

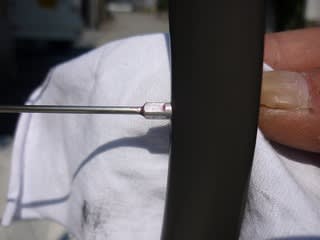

ホイールを組む前に リムのニップル穴にはバリが良く残っています

これをそのままにしておくと リムの中に落ち音が出たりする事が有ります

バリにはこんな工具を使い

グリグリと削り取っておきましょう

ニップルの袋の中に CRC 5-56 を吹き シェイクしておきます

このオイルはホイールを組む時だけに必要な物です 出来るだけ

乾燥の早いオイルを使います

では組んで行きましょう ハブは Campagnolo Record ラージの 28穴です

フロントはラジアル組にします 272ミリのスポーク 今迄ダブルバッテット

ばかり使っていましたが 今回のプレーンはやはりズシっと重量が有ります

組む時にはここに気を付けます リムのスポーク穴は左右に振られています

これをハブの左右フランジに合わせる事 又拘りが有るのなら ハブの刻印を

進行方向に向けたり この刻印をバルブ穴に向けたり リムのラベルを自分の

好みの方向へ持って来たりします

スポークのネジ部に CRC 5-56 を吹きます

スポーキングが進んで来ると このリムはニップルビットが必要です

前輪のスポーキングが終わりました

後輪に掛かります リアはノンギアサイド、左側はラジアル

ギアサイドはタンジェント イタリアン 3 クロス、6本組にします

2 クロスにしようかと迷いましたが いたずらにスポークを短くし

軽量化を狙うより 駆動力の伝達効率の良い 3クロスに決定

ハブは先日新たに手当てした WR Compositi カーボン胴の 28穴 ラジアル組のスポークはフランジの外に

スポークの頭が来る様にスポークを通します スポーク本体はハブフランジの内側です

タンジェント組で気を付けるのは バルブ穴の位置 このラベルの右側の

スパンがバルブ穴ですが この様にスポークの角度の大きな所に持って来ます

直接ホイールの性能に影響は有りませんが ここが空気を入れ易い場所です

先述のアールワッシャーはこの様に使います これはエアロ1

エアロ2 のリムに必要です

後輪の綾取りも終わりました 余分に注文して、今回使わなかったスポーク

こうして在庫が増えて行きます(笑)

では触れ取りをして行きましょう ここから触れるのは 依り良いホイールに

仕上げる為の隠し味です

今日は凄く天気の良い日 事前に吹いておいた CRC がもう乾いて来ました

スポークのネジ部とニップルがリムやワッシャーに触れる部分に 再度 CRCを

一滴差してやります これはネジの焼付けや ニップルの軋みを抑える為です

触れ取りが進み スポークのテンションが上がってきたら スポークの

交差部にもオイルを一滴

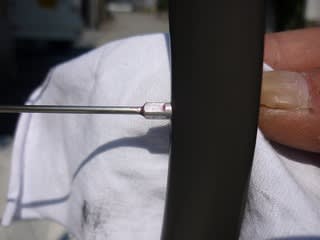

この写真で確認出来るかな タンジェントのイタリアン組とは

ギアサイド フリー側のスポークの方向は 駆動力が掛かった時に

引っ張られるスポークは ハブ・フランジの外側の物です

今回、左側はラジアルですが タンジェントの場合 こちらの

スポークも フランジの外側の物は右側と同じ方向を向いているのが

イタリアン 逆を向いているのが JIS 組です

この辺になって来るとニップルレンチを使う時には プライヤーなどで

スポークを保持してやります これは凄く大切な事です

ホイールの完成間近になると ホイールを苛めてやります ホイールに体重を掛けスポークなど

各部品の馴染みを出します

完成までに何度かホイールセンターの確認をします

今しているのはセンターゲージが無くても出来る方法で

糸を使ったセンターの確認

これは事前に

ハブのロックナット外面間のセンターを計測し

そこに小さな印しを付けておきます これがホイールセンターになります

ホイールの リムの対角 に糸を張り、糸が印しの上を通ればセンターが

出ています

さて最後の仕上げです ニップルにネジの緩め止剤を塗布します

使っているのは LOCTITE ロックタイト 222 低強度の嫌気性緩み止剤です

ロックタイトは何種類か検証しましたが 今回の使い方では 222 が一番適して

います

過去日記

【 LOCTITE 221 強度検証 】

ロックタイトをスポークとニップルの間に塗布し ホイールを回転させ

その遠心力でネジ部の奥まで廻します 空気に触れない部分が固まり

はみ出した物は固まる事は有りません ウエスで綺麗に拭き取り これで

ホイールの完成です

仕上がったホイールの重量を計ってみましょう

フロント 687 グラム リア 812 グラムです

もう少し軽く仕上がるかと思いましたが やはりプレーンのスポークが

重いのでしょうね ラジアルにしてスポークを短くしても タンジェントで

段付スポークを使う方が 重量的には分が有る様です ラジアルの優位性は

空力特性だけかな

今回のホイールビルド 良いホイールが組めました ホイールが決まらないと前に進まなかったロードの組替作業

これで一気に進みそうです このホイールもソルダリングをしタイヤを貼ってやりましょう

今回の日記 気が付けば随分長くなってしまいました 最後までお付き合い有り難うございました

この作業 事前準備はこちら

【 チューブラーホイール手組 計画 スポーク長計算 】