【200形】

山陽電気鉄道設立の経緯はかなり複雑。

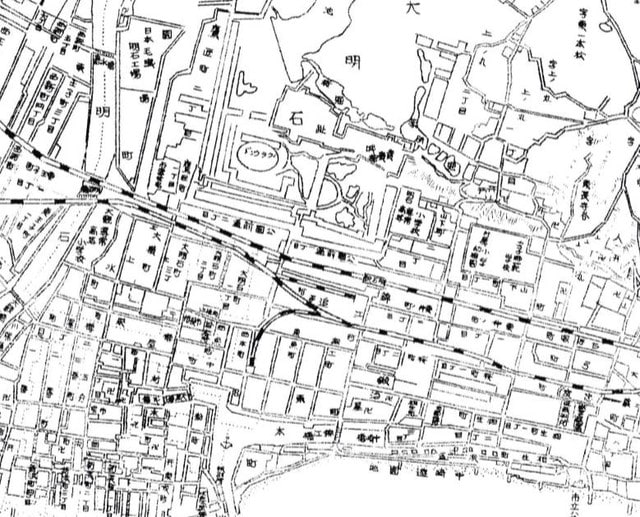

▲ 昭和4年頃の明石駅 鉄道線路が2本、上が国鉄、下が宇治川電鉄

宇治川電鉄は神戸・明石間が兵庫電軌、明石・姫路間が明姫電気の二社を吸収合併していたが

直通運転は出来ず、神戸・明石間の兵庫電軌線路は南にカーブして延びていた。

明治40年設立の兵庫電気軌道、大正8年設立の明姫電気鉄道(のち神戸姫路電気鉄道に改称)に二社が別個に存在し、

昭和2年に宇治川電気が二社を吸収合併、昭和8年に宇治川電気・電鉄部から分離独立したルーツを持つ。

上の202、203形は元は兵庫電軌26、23形、合併後の昭和11年の600Vから1500Vへの更新時に205、202へ改番、

昭和24年に車番整理再改番の際に202+203の固定編成化された。

200系は旧形車両の改造・改番グループだが、前照灯の両側には大型の通風窓が残されていた。

明石川西踏切から明石川橋梁に向かって勾配を上る各駅停車。

(プリント裏の書き込みは 37.10.19 PM14:07 上り各停 218+219 数えると53年前になる)

当時は西新町駅西方が電車区・検車区だったから、何本もの電留線が敷設されていた。

左の建物は検車区の設備。

224+225(左 上り各停) 202+203 (右)

電留線の200形 202+203

発車を待つ上り各停 224+225 地上駅時代の西新町駅

前照灯左右にあった大型の通風窓は無くなっている。

車体幅とホームとの隙間が生じるために扉部分にはステップが着けられていた。

電車区・検車区が西新町駅西方にあった当時は、この駅を始・終着とする運用も多かった。

区間表示サボの「神戸」は東の基点であった「兵庫」、国鉄兵庫駅前にあった。

画像はこのブログ上には何度も登場している。

214+215 二両編成だが扉数が異なる編成だったから印象に残っている。

214 は昭和11年以降旧兵庫電軌旧型車両の更新として製造された2扉車。

昭和16年製からは戦時の資材不足から非電装となった111~113からの改番車両。

215は昭和18年以降、混雑緩和目的で製作された3扉車。

林神社前踏切から林崎駅(のちに林崎・松江海岸駅に改称)への25パーミル勾配

右側は戦時中は防空壕が作られ、戦後帝国酸素工場が操業していたが現在は高層住宅が建ち並んでいる。

電車線路も現在は高架化されて線路際まで民家が建ち、面影は微塵も無い。

西新町電車区の横を走り、西新町駅に向かう上り各停216+217 。

遠くに西新町駅、その先に国道2号線跨線橋…、撮った人にしかわからないほどに遠い。

林崎~藤江駅間の田園地帯を走る下り各停222+223

両側は殆ど田んぼ・畑だった場所、淡路の島影だけが昔のまま。

232+233 200系は流線型車体が主だがこれは最後期製造のために非流線形。

旧兵庫電軌10形の改番134と、12形改番の135 を戦後再改番したもの。

200形の多くはその後台車・電装部分を300系に転用されたが

この2両は昭和45年にレールの運搬用として窓1枚分を残して片運化され貨車20、21形に改造された。

正式には長物運搬用無蓋電動片運転台貨車 クモチ20、21と呼ばれていた。

☆

To be continued

☆

阪神淡路大震災の年に綴り始めた記憶がある。

それを幾つかに分割して20編程度にまとめた中に、山陽電車各駅の記憶文章が残っていた。

ロマンチストの独り言-10 【山陽電車】

-------------------------------------------------------------

山陽電車 昔、鉄ちゃんがいました。私鉄編1

200形 250・270形 700・2700形 820・850形 2000形 300形 3000形

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます