ストラト・フォード・アポン・エイヴォンは、イングランド中部のウォリックシャー州にあり、エイヴォン川に面した人口2万5千人ほどの小さなタウンだが、文豪ウィリアム・シェイクスピアの故郷として世界的に知られており、国内外から年間5万人もの観光客が訪れる。

中心部を南北に伸びるウインザー・ストリート沿いの駐車場から北に歩いて来ると、前方に道化像が飾られており、道化像の正面からは、歩行者専用のヘンリー・ストリート通りが始まっている。台座にはシェイクスピアの喜劇「お気に召すまま」の一節(O Noble Fool, A Worthy Fool!)が刻まれている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

ヘンリー・ストリートに入ってすぐ右側のカフェ前には、鮮やかな赤い電話ボックスが2つ並んでおり、その隣にある赤いポストにはシェイクスピアの顔がデザインされている。このように街のいたるところにシェイクスピアの面影が残されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

そして通りを100メートルほど進んだ左側に、シェイクスピア・バースプレイス・トラスト社(民営教育チャリティ団体シェイクスピア生誕の地基金)が所有、管理する「シェイクスピア・センター」がある。センターでは、シェイクスピアの生涯や彼の代表作など功績を展示する博物館と「シェイクスピアの生家」を一般公開しており、人気の観光スポットとなっている。入口前のシェイクスピアの生誕を示す案内版には一番下に「ようこそ」と日本語で書かれている。

クリックで別ウインドウ開く。

クリックで別ウインドウ開く。

それでは「シェイクスピア・センター」に入ってみる。通路にはシェイクスピアの顔とサインが来場者を迎える演出となっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

通路の先は、展示スペースになっており、シェイクスピアに関する品々が所狭しと展示されていた。右側のディスプレイには、発表作品を紹介したシェイクスピアのオブジェがあり、左側の壁沿いのディスプレイには小ぶりの石像が数体が並んでいる。その奥には、人形、トランプ、ビヤグラスなどが展示されている。展示物はどれも洗練されたデザインで見ていて飽きない。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

こちらには、シェイクスピアの愛用品が展示されている。

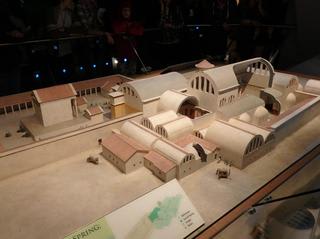

中央上部にある額の絵は、ロンドンのテムズ川南岸にあったグローブ座で1599年に開業、20角形の円筒型の構造で円筒の部分は桟敷席となっていたが、清教徒革命の影響で閉鎖され1644年に取り壊されたという。なお、現在のグローブ座は1997年には復元されたもの。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

こちらは、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(王立芸術院)のフィリップ・サットン(Philip Sutton、1928~)によるグローブ座を背景に立つウィリアム・シェイクスピア(1988作)像。迫力ある斬新なタッチが目を引く。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

ファースト・フォリオ(First Folio)が展示されている。これは、シェイクスピアの死から7年後の1623年に、シェイクスピアの戯曲をまとめて出版された最初の作品集で、当時の価格で1ポンド(現在の95~100ポンド)で販売されたという。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

他にも壁に戯曲の名場面が描かれたメダルが展示されていたり、博物館の出口には、シェイクスピアの生涯を漫画にした壁などが展示されていた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

博物館を出て、芝生が広がる中庭の奥に見える古びた2階建の建物が、シェイクスピアが、幼少期から青年期までを過ごした「シェイクスピアの生家」である。シェイクスピアは、皮手袋商人で町長に選ばれたこともある市会議員の父ジョン・シェイクスピアと、ジェントルマンの娘で、裕福な家庭環境に育った母メアリー・アーデンのもと1564年にこの家で生まれた。建物は、16世紀当時のハーフティンバー様式で復元されたものだが、当時の趣を十分生かした歴史ある建物になっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

「シェイクスピアの生家」の左側にあるベンチに目を移すと、当時の衣装に扮したガイドさん達が集まっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

では「シェイクスピアの生家」に入って見よう。1階は居間になっているが何故か寝室が一緒に置かれている。居間は、家族のふれあいの場所だが、当時は、来客用の寝室として兼用することもよくあったそうだ。織物のかかった立派なベッドは、16世紀のオリジナルを復元コピーしたもの。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

こちらの食卓には、テーブルの上に当時の料理が再現されている。食器は錫(すず)を主成分とするピューター(Pewter)で作られている。そしてすぐ横の大きな暖炉には調理器具や肉を焼くための串などが置かれている。暖炉側に置かれた16世紀のゴシック調の長椅子や手前の腰掛なども見所の一つ。それぞれの部屋を区切る中扉はなく仕切りのみである。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

こちらは皮手袋商人だったウィリアムの父ジョン・シェイクスピアの作業場。父ジョンは羊・鹿・子ヤギなどの獣革から高級白革製品を作り売っていた。当時の衣装に扮したガイドさんが手袋製造の実演や説明を行っている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

また父ジョンは羊毛仲介業者でもあったらしく、棚には羊毛の入った籠や桶が置かれている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

食堂と父ジョンの作業場との間に2階に上る階段がある。階段を上った2階の壁紙にはイタリアン・グロテスク調の白黒のデザインの複製が使われている。18世紀以降は、多くの著名人も「シェイクスピア生家」を見学に訪れて壁や窓にサインを残したという。こちらには、チャールズ・ディケンズの写真とサインが描かれている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

2階は主に家族の寝室として使われていたようだ。こちらにはベッドが置かれており、横には暖炉がある。ベッドには、女児の衣装が置かれているが、中世ヨーロッパでは、男児が女児より早く亡くなることが多かったため、魔除けに女児の服装をさせることがあった。

2階にも部屋毎の仕切りに中扉はなく、上部も吹き抜けになっている。隣の部屋からベッドが良く見える。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

こちらがシェイクスピアの誕生の部屋と言われている。部屋の織物や壁の布は16世紀のオリジナルで手前には、当時の家具が置かれている。家具の上には、「私は年寄りで疲れているので、どうか寄り掛かからないで。」とユーモラスに注意事項が書かれている。ベッドの下にあるのは車輪付の小さなベッドの複製で、子供や使用人、来客などのために引き出して使われていた。ゆりかご、玩具、洗い桶、当時赤ん坊を包むのに使われた布などはすべて当時の品を忠実に再現している。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

奥には台所と食料貯蔵庫がある。台所は17世紀初期時代のもので、炉には炭を入れた鉄製の炉枠や火箸などがおかれている。隣の食糧貯蔵庫には当時食べられていたと思われる様々な食料がオリジナルや複製の貯蔵用陶器に入れられている。

「シェイクスピアの生家」自体は、細かいところまで良く再現されており1570年代当時の生活がイメージしやすいつくりとなっている。感想としては、比較的質素な印象を受けたが、16世紀後半当時では、かなりしっかりとした家屋であったと考えられているそうだ。

窓際には、先ほど中庭で見かけた当時の衣装に扮したガイドさんが「ロミオ、ロミオ!」と叫んでいる。彼女は「ロミオとジュリエット」のジュリエット役で外にいるロミオ役の俳優と戯曲を演じているのだ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

生家の見学もちょうど終わり、外から2階のジュリエットを眺めると投げキッスの最中であった。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

当時の衣装に扮したガイドさん達が休憩していた場所の後方に建つ建物(南東側)の1階には、ショップがあり、そのショップを抜けたところが「シェイクスピア・センター」の出口となっている。センターを出てヘンリー・ストリートから「シェイクスピアの生家」を眺めてみよう。生家内に展示されていた復元図と似ているのがわかる。もともとはこちらが生家への正面玄関だったわけだ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

ヘンリー・ストリート沿いの「シェイクスピア・センター」出口の隣には公共図書館があり、その図書館前にはシェイクスピア作品の道化師がいた。銅像の様に見えるが、時々動きだし周りを驚かすようだ。こちらは真っ白なシェイクスピアの道化師だ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

ヘンリー・ストリートにはいろんなショップもあり散策していて楽しいが、時刻は11時半になったので、次に向かう。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

ところで、「シェイクスピアの生家」を所有、管理するシェイクスピア・バースプレイス・トラスト社は、他にも「ホールズ・クロフト」、「アン・ハサウェイのコテージ」、「メアリー・アーデンの農場」、「シェイクスピアのニュー・プレイス」と全部で5つの施設を持っており、購入日から12か月間いつでも入場できるマルチハウス・パス・チケット(オンライン予約なら10%割引)がある。今回3施設のチケットを購入したこともあり後2か所見学に向かう。

町の中心部から1.6キロほど西にある「アン・ハサウェイのコテージ」に到着した。ここは、ショッタリー(Shottery)と呼ばれる小さな村でウィリアム・シェイクスピアの妻アン・ハサウェイが子どもの頃住んでいた家と言われている。父親のリチャード・ハサウェイは独立自営農民だったという。通り沿いに小さな扉があるが、入口はこの先のコテージの反対側になる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

ピクニックや散策を楽しむ人たちのいる中庭を通り、コテージを回り込むようにして進む。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

コテージは一番古い部分が15世紀以前に建てられ、高い部分は17世紀に増築された。1892年には、シェイクスピア・バースプレイス・トラスト社により保存のため、買い取られるが、その後も1911年までハサウェイの子孫が住んでいたという。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

コテージに入ったところが農家の玄関で、元々は吹き抜けになっていたが現在は天井がある。暖炉の右側には楡張りのセトル(収納付長椅子)があり、ここに交際中のウィリアム・シェイクスピアとアン・ハサウェイがよく座っていたという。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

様々な食器が並ぶ食器戸棚は17世紀後期のもの。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

玄関から伸びる細い廊下を進むと食糧貯蔵庫と冷蔵室がある。これら2つの部屋は、乳製品を作る場所やビールなどを含む一般の食料の貯蔵のために使われた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

階段を上った2階は主に寝室や衣服の収納室として使われた。こちらは、ブロード・ソーラーと呼ばれる来客用の寝室で、藁でできた椅子をはじめ16世紀から18世紀の家具が置かれている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

その隣が主寝室にあたり、ハサウェイ家の家宝として知られる16世紀作の樫の木彫りが美しいベッドがある。特に枕元の彫刻は何とも素晴らしい。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

周りを花のモチィーフで飾られた1680年代製のオークゆりかごがあり、漆喰と樫の木の梁がむき出しになっている壁際には肘掛椅子が置かれている。この椅子は、シェイクスピアから孫娘へのプレゼントだったとされている。椅子の背に向かって左上にはシェイクスピア家の紋章が小さく彫られている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

急な階段を下りると台所がある。この部屋の大かまどで毎日の食事が料理されていた。左側には当時のパンかまどやパンを焼く際に使われた器具なども残っている。敷石畳の床に井草や薬草を敷いたようだ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

コテージの見学後に中庭を歩いてみた。緑も深く色とりどりの花が咲いており散策には良い季節だ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

広場では、民像衣装に身を包んだ女性たちの踊りや、男性アーティストによる演奏が行われていた。足元に置かれたCDを見ると、彼はダミアン・クラーク(damian clarke)と言うらしい。楽器は、ハンマー・ダルシマー(金属製の弦を、ばちで打って演奏する)と呼ばれ、高音の金属音が共鳴する美しいバロック風な音色だが、彼が歌い始めるとケルト風の音楽にも聞こえた。木の根元には、ハーディ・ガーディと呼ばれる機械仕掛けのバイオリンも置かれていた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

中庭の一角には特設のフードショップもあり、ハンバーガー(4.50ポンド)を注文すると、芝生に置かれたスタンドグリルで肉を焼いてくれた。時刻はまもなく午後1時になるので、ハンバーガーを食べながら「アン・ハサウェイのコテージ」を後にした。ちょっとした ピクニック気分も味わえた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

次に、ストラト・フォード・アポン・エイヴォンからは4キロほど離れたウィルムコート村(Wilmcote)に向かった。ここは「メアリー・アーデンの農場(Mary Arden's Farm)」と呼ばれ、ウィリアム・シェイクスピアの母メアリー・シェイクスピア(メアリー・アーデン)が所有していた農場で、シェイクスピア・バースプレイス・トラスト社が1930年にこの家を購入し、管理・運営をしていたが、2000年に実はメアリー・アーデンの友人で隣人だったアダム・パーマーの家であったことがわかったため、現在は「パーマーの農場」に改名された。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

入口にあった案内図を見ると敷地内の施設毎に触れ合うことのできる動物写真が紹介されている。

それでは「パーマーの農場」を見学してみよう。最初に現れた建物には皮職人の仕事場が再現されていた。机の上には、毛皮が広げられている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

すぐに広い敷地が現れ前方に2階建ての大きな建物が見える。あれが、アダム・パーマーの家のようだ。建物の手前は、一部ヴィクトリア朝のレンガが使われているが、奥の入口側は16世紀を代表するハーフティンバー様式となっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

柵に沿って家まで進むと、右側の柵の中に鶏が餌を啄んでいるのが見えた。他にも柵内の一角には豚が放し飼いにされており手を伸ばすと近寄ってきて触れることができる。アダム・パーマーの家の入口横には、当時の衣装に扮したガイドさんが農家の暮らしぶりを説明していた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

建物内に入ると台所があり、ちょうど食事の準備中のようで衣装に扮したガイドさん達が忙しく働いている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

奥には清潔なテーブルクロスが敷かれた食卓があり、蝋燭や食器などが置かれている。すぐにでも食事を頂けそうな雰囲気だ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

そして、こちらは、2階にある寝室で、天井を見上げると、木骨造がよく見える造りとなっている。他にもベッドが並んでおり、こちらには大勢が寝られるように布団が並んでいる。中央に置かれた玉ねぎが農家の暮らしぶりを感じさせてくれる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

農園の広い敷地内では、弓矢による射的体験ができるスペースや

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

当時の衣装に扮したガイドさんと一緒に羊に触れることができる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

こちらでは、親子が五目並べのようなゲームをしている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

午後2時を過ぎたので、最後にお馬さんにお別れの挨拶して出発した。「パーマーの農場」はシェイクスピアとは直接関係ないわけだが、16世紀頃の農場の生活を良く理解できるように整備・保存されており、親子でも楽しみながら体験できる良質のカントリーサイド・ミュージアムといった印象だ。

さて、ストラト・フォード・アポン・エイヴォンから13キロメートルほど北東のエイヴォン川の上流にウォリック(Warwick)と呼ばれる町があり、ここにサクソン人が造った砦にウィリアム征服王が建造したウォリック城がある。

市内に入り、ハイストリートを進むと、右側にウォリック城への入口が現れたが有料ゲートとなっている。時間が残り少ないので、諦めて他から眺めることはできないかと、中心部の高台に向かったが、ウォリック城を見ることはできなかった。。

ハイストリート沿いの西ゲートの先にロード・レスター・ホスピタル(Lord Leycester Hospital)という、退役軍人のために16世紀に建てられた見事なチューダー様式の病院があった。今も現役の病院だそうだ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

あとでわかったが、市内から逆に離れて南東方面に向かいエイヴォン川を渡る橋からこのように垣間見ることができたようだ。。

その後、M40モーターウェイでヒースロー空港(LHR)へ向かった。途中、多少渋滞もあり焦ったが無事間に合い帰途についた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

画像出典:ウィキメディア・コモンズ (Wikimedia Commons)

(2015.7.25)

中心部を南北に伸びるウインザー・ストリート沿いの駐車場から北に歩いて来ると、前方に道化像が飾られており、道化像の正面からは、歩行者専用のヘンリー・ストリート通りが始まっている。台座にはシェイクスピアの喜劇「お気に召すまま」の一節(O Noble Fool, A Worthy Fool!)が刻まれている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くヘンリー・ストリートに入ってすぐ右側のカフェ前には、鮮やかな赤い電話ボックスが2つ並んでおり、その隣にある赤いポストにはシェイクスピアの顔がデザインされている。このように街のいたるところにシェイクスピアの面影が残されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くそして通りを100メートルほど進んだ左側に、シェイクスピア・バースプレイス・トラスト社(民営教育チャリティ団体シェイクスピア生誕の地基金)が所有、管理する「シェイクスピア・センター」がある。センターでは、シェイクスピアの生涯や彼の代表作など功績を展示する博物館と「シェイクスピアの生家」を一般公開しており、人気の観光スポットとなっている。入口前のシェイクスピアの生誕を示す案内版には一番下に「ようこそ」と日本語で書かれている。

クリックで別ウインドウ開く。

クリックで別ウインドウ開く。それでは「シェイクスピア・センター」に入ってみる。通路にはシェイクスピアの顔とサインが来場者を迎える演出となっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く通路の先は、展示スペースになっており、シェイクスピアに関する品々が所狭しと展示されていた。右側のディスプレイには、発表作品を紹介したシェイクスピアのオブジェがあり、左側の壁沿いのディスプレイには小ぶりの石像が数体が並んでいる。その奥には、人形、トランプ、ビヤグラスなどが展示されている。展示物はどれも洗練されたデザインで見ていて飽きない。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くこちらには、シェイクスピアの愛用品が展示されている。

中央上部にある額の絵は、ロンドンのテムズ川南岸にあったグローブ座で1599年に開業、20角形の円筒型の構造で円筒の部分は桟敷席となっていたが、清教徒革命の影響で閉鎖され1644年に取り壊されたという。なお、現在のグローブ座は1997年には復元されたもの。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くこちらは、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(王立芸術院)のフィリップ・サットン(Philip Sutton、1928~)によるグローブ座を背景に立つウィリアム・シェイクスピア(1988作)像。迫力ある斬新なタッチが目を引く。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くファースト・フォリオ(First Folio)が展示されている。これは、シェイクスピアの死から7年後の1623年に、シェイクスピアの戯曲をまとめて出版された最初の作品集で、当時の価格で1ポンド(現在の95~100ポンド)で販売されたという。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く他にも壁に戯曲の名場面が描かれたメダルが展示されていたり、博物館の出口には、シェイクスピアの生涯を漫画にした壁などが展示されていた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く博物館を出て、芝生が広がる中庭の奥に見える古びた2階建の建物が、シェイクスピアが、幼少期から青年期までを過ごした「シェイクスピアの生家」である。シェイクスピアは、皮手袋商人で町長に選ばれたこともある市会議員の父ジョン・シェイクスピアと、ジェントルマンの娘で、裕福な家庭環境に育った母メアリー・アーデンのもと1564年にこの家で生まれた。建物は、16世紀当時のハーフティンバー様式で復元されたものだが、当時の趣を十分生かした歴史ある建物になっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く「シェイクスピアの生家」の左側にあるベンチに目を移すと、当時の衣装に扮したガイドさん達が集まっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くでは「シェイクスピアの生家」に入って見よう。1階は居間になっているが何故か寝室が一緒に置かれている。居間は、家族のふれあいの場所だが、当時は、来客用の寝室として兼用することもよくあったそうだ。織物のかかった立派なベッドは、16世紀のオリジナルを復元コピーしたもの。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くこちらの食卓には、テーブルの上に当時の料理が再現されている。食器は錫(すず)を主成分とするピューター(Pewter)で作られている。そしてすぐ横の大きな暖炉には調理器具や肉を焼くための串などが置かれている。暖炉側に置かれた16世紀のゴシック調の長椅子や手前の腰掛なども見所の一つ。それぞれの部屋を区切る中扉はなく仕切りのみである。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くこちらは皮手袋商人だったウィリアムの父ジョン・シェイクスピアの作業場。父ジョンは羊・鹿・子ヤギなどの獣革から高級白革製品を作り売っていた。当時の衣装に扮したガイドさんが手袋製造の実演や説明を行っている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くまた父ジョンは羊毛仲介業者でもあったらしく、棚には羊毛の入った籠や桶が置かれている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く食堂と父ジョンの作業場との間に2階に上る階段がある。階段を上った2階の壁紙にはイタリアン・グロテスク調の白黒のデザインの複製が使われている。18世紀以降は、多くの著名人も「シェイクスピア生家」を見学に訪れて壁や窓にサインを残したという。こちらには、チャールズ・ディケンズの写真とサインが描かれている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く2階は主に家族の寝室として使われていたようだ。こちらにはベッドが置かれており、横には暖炉がある。ベッドには、女児の衣装が置かれているが、中世ヨーロッパでは、男児が女児より早く亡くなることが多かったため、魔除けに女児の服装をさせることがあった。

2階にも部屋毎の仕切りに中扉はなく、上部も吹き抜けになっている。隣の部屋からベッドが良く見える。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くこちらがシェイクスピアの誕生の部屋と言われている。部屋の織物や壁の布は16世紀のオリジナルで手前には、当時の家具が置かれている。家具の上には、「私は年寄りで疲れているので、どうか寄り掛かからないで。」とユーモラスに注意事項が書かれている。ベッドの下にあるのは車輪付の小さなベッドの複製で、子供や使用人、来客などのために引き出して使われていた。ゆりかご、玩具、洗い桶、当時赤ん坊を包むのに使われた布などはすべて当時の品を忠実に再現している。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く奥には台所と食料貯蔵庫がある。台所は17世紀初期時代のもので、炉には炭を入れた鉄製の炉枠や火箸などがおかれている。隣の食糧貯蔵庫には当時食べられていたと思われる様々な食料がオリジナルや複製の貯蔵用陶器に入れられている。

「シェイクスピアの生家」自体は、細かいところまで良く再現されており1570年代当時の生活がイメージしやすいつくりとなっている。感想としては、比較的質素な印象を受けたが、16世紀後半当時では、かなりしっかりとした家屋であったと考えられているそうだ。

窓際には、先ほど中庭で見かけた当時の衣装に扮したガイドさんが「ロミオ、ロミオ!」と叫んでいる。彼女は「ロミオとジュリエット」のジュリエット役で外にいるロミオ役の俳優と戯曲を演じているのだ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く生家の見学もちょうど終わり、外から2階のジュリエットを眺めると投げキッスの最中であった。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く当時の衣装に扮したガイドさん達が休憩していた場所の後方に建つ建物(南東側)の1階には、ショップがあり、そのショップを抜けたところが「シェイクスピア・センター」の出口となっている。センターを出てヘンリー・ストリートから「シェイクスピアの生家」を眺めてみよう。生家内に展示されていた復元図と似ているのがわかる。もともとはこちらが生家への正面玄関だったわけだ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くヘンリー・ストリート沿いの「シェイクスピア・センター」出口の隣には公共図書館があり、その図書館前にはシェイクスピア作品の道化師がいた。銅像の様に見えるが、時々動きだし周りを驚かすようだ。こちらは真っ白なシェイクスピアの道化師だ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くヘンリー・ストリートにはいろんなショップもあり散策していて楽しいが、時刻は11時半になったので、次に向かう。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くところで、「シェイクスピアの生家」を所有、管理するシェイクスピア・バースプレイス・トラスト社は、他にも「ホールズ・クロフト」、「アン・ハサウェイのコテージ」、「メアリー・アーデンの農場」、「シェイクスピアのニュー・プレイス」と全部で5つの施設を持っており、購入日から12か月間いつでも入場できるマルチハウス・パス・チケット(オンライン予約なら10%割引)がある。今回3施設のチケットを購入したこともあり後2か所見学に向かう。

町の中心部から1.6キロほど西にある「アン・ハサウェイのコテージ」に到着した。ここは、ショッタリー(Shottery)と呼ばれる小さな村でウィリアム・シェイクスピアの妻アン・ハサウェイが子どもの頃住んでいた家と言われている。父親のリチャード・ハサウェイは独立自営農民だったという。通り沿いに小さな扉があるが、入口はこの先のコテージの反対側になる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くピクニックや散策を楽しむ人たちのいる中庭を通り、コテージを回り込むようにして進む。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くコテージは一番古い部分が15世紀以前に建てられ、高い部分は17世紀に増築された。1892年には、シェイクスピア・バースプレイス・トラスト社により保存のため、買い取られるが、その後も1911年までハサウェイの子孫が住んでいたという。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くコテージに入ったところが農家の玄関で、元々は吹き抜けになっていたが現在は天井がある。暖炉の右側には楡張りのセトル(収納付長椅子)があり、ここに交際中のウィリアム・シェイクスピアとアン・ハサウェイがよく座っていたという。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く様々な食器が並ぶ食器戸棚は17世紀後期のもの。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く玄関から伸びる細い廊下を進むと食糧貯蔵庫と冷蔵室がある。これら2つの部屋は、乳製品を作る場所やビールなどを含む一般の食料の貯蔵のために使われた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く階段を上った2階は主に寝室や衣服の収納室として使われた。こちらは、ブロード・ソーラーと呼ばれる来客用の寝室で、藁でできた椅子をはじめ16世紀から18世紀の家具が置かれている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くその隣が主寝室にあたり、ハサウェイ家の家宝として知られる16世紀作の樫の木彫りが美しいベッドがある。特に枕元の彫刻は何とも素晴らしい。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く周りを花のモチィーフで飾られた1680年代製のオークゆりかごがあり、漆喰と樫の木の梁がむき出しになっている壁際には肘掛椅子が置かれている。この椅子は、シェイクスピアから孫娘へのプレゼントだったとされている。椅子の背に向かって左上にはシェイクスピア家の紋章が小さく彫られている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く急な階段を下りると台所がある。この部屋の大かまどで毎日の食事が料理されていた。左側には当時のパンかまどやパンを焼く際に使われた器具なども残っている。敷石畳の床に井草や薬草を敷いたようだ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くコテージの見学後に中庭を歩いてみた。緑も深く色とりどりの花が咲いており散策には良い季節だ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く広場では、民像衣装に身を包んだ女性たちの踊りや、男性アーティストによる演奏が行われていた。足元に置かれたCDを見ると、彼はダミアン・クラーク(damian clarke)と言うらしい。楽器は、ハンマー・ダルシマー(金属製の弦を、ばちで打って演奏する)と呼ばれ、高音の金属音が共鳴する美しいバロック風な音色だが、彼が歌い始めるとケルト風の音楽にも聞こえた。木の根元には、ハーディ・ガーディと呼ばれる機械仕掛けのバイオリンも置かれていた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く中庭の一角には特設のフードショップもあり、ハンバーガー(4.50ポンド)を注文すると、芝生に置かれたスタンドグリルで肉を焼いてくれた。時刻はまもなく午後1時になるので、ハンバーガーを食べながら「アン・ハサウェイのコテージ」を後にした。ちょっとした ピクニック気分も味わえた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く次に、ストラト・フォード・アポン・エイヴォンからは4キロほど離れたウィルムコート村(Wilmcote)に向かった。ここは「メアリー・アーデンの農場(Mary Arden's Farm)」と呼ばれ、ウィリアム・シェイクスピアの母メアリー・シェイクスピア(メアリー・アーデン)が所有していた農場で、シェイクスピア・バースプレイス・トラスト社が1930年にこの家を購入し、管理・運営をしていたが、2000年に実はメアリー・アーデンの友人で隣人だったアダム・パーマーの家であったことがわかったため、現在は「パーマーの農場」に改名された。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く入口にあった案内図を見ると敷地内の施設毎に触れ合うことのできる動物写真が紹介されている。

それでは「パーマーの農場」を見学してみよう。最初に現れた建物には皮職人の仕事場が再現されていた。机の上には、毛皮が広げられている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くすぐに広い敷地が現れ前方に2階建ての大きな建物が見える。あれが、アダム・パーマーの家のようだ。建物の手前は、一部ヴィクトリア朝のレンガが使われているが、奥の入口側は16世紀を代表するハーフティンバー様式となっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く柵に沿って家まで進むと、右側の柵の中に鶏が餌を啄んでいるのが見えた。他にも柵内の一角には豚が放し飼いにされており手を伸ばすと近寄ってきて触れることができる。アダム・パーマーの家の入口横には、当時の衣装に扮したガイドさんが農家の暮らしぶりを説明していた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く建物内に入ると台所があり、ちょうど食事の準備中のようで衣装に扮したガイドさん達が忙しく働いている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く奥には清潔なテーブルクロスが敷かれた食卓があり、蝋燭や食器などが置かれている。すぐにでも食事を頂けそうな雰囲気だ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くそして、こちらは、2階にある寝室で、天井を見上げると、木骨造がよく見える造りとなっている。他にもベッドが並んでおり、こちらには大勢が寝られるように布団が並んでいる。中央に置かれた玉ねぎが農家の暮らしぶりを感じさせてくれる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く農園の広い敷地内では、弓矢による射的体験ができるスペースや

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く当時の衣装に扮したガイドさんと一緒に羊に触れることができる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くこちらでは、親子が五目並べのようなゲームをしている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く午後2時を過ぎたので、最後にお馬さんにお別れの挨拶して出発した。「パーマーの農場」はシェイクスピアとは直接関係ないわけだが、16世紀頃の農場の生活を良く理解できるように整備・保存されており、親子でも楽しみながら体験できる良質のカントリーサイド・ミュージアムといった印象だ。

さて、ストラト・フォード・アポン・エイヴォンから13キロメートルほど北東のエイヴォン川の上流にウォリック(Warwick)と呼ばれる町があり、ここにサクソン人が造った砦にウィリアム征服王が建造したウォリック城がある。

市内に入り、ハイストリートを進むと、右側にウォリック城への入口が現れたが有料ゲートとなっている。時間が残り少ないので、諦めて他から眺めることはできないかと、中心部の高台に向かったが、ウォリック城を見ることはできなかった。。

ハイストリート沿いの西ゲートの先にロード・レスター・ホスピタル(Lord Leycester Hospital)という、退役軍人のために16世紀に建てられた見事なチューダー様式の病院があった。今も現役の病院だそうだ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くあとでわかったが、市内から逆に離れて南東方面に向かいエイヴォン川を渡る橋からこのように垣間見ることができたようだ。。

その後、M40モーターウェイでヒースロー空港(LHR)へ向かった。途中、多少渋滞もあり焦ったが無事間に合い帰途についた。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く画像出典:ウィキメディア・コモンズ (Wikimedia Commons)

(2015.7.25)