アバヤギリ ヴィハーラの僧院の遺構が残る遺跡公園を抜けると、東西の石畳の通りとなり、その北側に「アバヤギリ大塔」が現れる。紀元前1世紀、ワッタガーミニ アバヤ王(在位:紀元前103、紀元前89~77頃)により建てられた。建設当時は100メートルあった大塔は今は75メートルだが、それでもアヌラーダプラでは最も高い仏塔である(以下:アヌラーダプラ アバヤギリ地区図参照)。

大塔建設のきっかけは、王が即位後に、南インドからのタミル人軍の侵略により敗退させられたことを契機にしている。当時、この地にあったジャイナ教寺院に逃げ込んだ王は、寺院の僧侶ギリから罵声を浴びせられ、将来この地に精舎を建てることを誓う。その後、14年に及ぶ隠遁生活をへた後、タミル人の王を倒して王国を取り戻し、誓いどおりアバヤギリ精舎(12の坊舎を持つ)を建立する。そして、総仕上げとして、ジャイナ教寺院を破壊し、跡地に建設したのが「アバヤギリ大塔」(地図①)である。

アバヤギリ精舎を根拠地とした、アバヤギリ ヴィハーラは、大乗仏教を受け入れる無畏山寺派として開山したため、従来のマハー ヴィハーラ(大寺派)と対峙することになる。そして、その対立の中から、ジェータヴァナ ヴィハーラ(祇多林寺派)も生まれ、三派鼎立の時代を迎える。

アバヤギリ ヴィハーラ(無畏山寺派)は、考え方が柔軟で開放的な性格を持っていたことから、仏教研究の拠点となり海外からの学僧も多く学んでいた。紀元399(隆安3)年に長安からセイロン島を訪れた、中国東晋時代の僧「法顕」(紀元337~422)は、彼の書「仏国記」に、アバヤギリには5千人、マハー ヴィハーラには3千人の僧がいたと記録している。またマハーワンサ(大史)には、4世紀、大寺派と無畏山寺派の宗派間の争いが起こったと記録されている。

現在、ユネスコの協力もありアバヤギリ大塔の修復作業が行われているが、この日は、地元の人と思われる人たちが、流れ作業で部材の煉瓦を運ぶ姿が見られた。

アバヤギリ大塔の見学が終わり、次に南に500メートルほど下った「アバヤギリ博物館」(地図⑮)に行くことにした。小さい博物館だが、開放的な造りで、見学客も少なく落ち着き見学できる。

高浮き彫りされた美しいガードストーンが展示されている。

こちらのガードストーンの守護神像は、大変愛らしい表情をしている。

柱頭部分が強調された柱が展示されているが、日本の石燈籠にも見える。

ガードストーンの守護神像に似ているが、腰を張り出した女性像であり、踊るアプサラスかもしれない。

こちらも王冠を被った守護神像を思わせるが、天女にもみえる。

こちらは、コロンボ国立博物館で見た同じポーズの観音菩薩像である。菩薩を崇拝するのは、3世紀、大乗仏教を取り入れた「アバヤギリ ヴィハーラ(無畏山寺派)」の影響もあったと思われる。

その後、12世紀、ポロンナルワに都を置いたパラークラマ バーフ1世(在位:1153~1186)は、三派に分かれて対立していた仏教界を大寺派に統一し、それ以外の仏教を厳しく禁じた。そのため大乗仏教はスリランカから姿を消し、二度と復活することはなかった。しかし、観音菩薩への崇拝は、現在の上座部仏教の国スリランカでも続いている。

説法印(転法輪印)で椅像である。スリランカでは珍しい像である。

仏塔をイメージした展示台の周りに多くのサマーディ坐像が並んでいる。

大きな青銅像である。こちらの立像は、見慣れたスリランカ仏である。

アバヤギリ博物館の見学を終え、アバヤギリ ヴィハーラの僧院の遺構が残る遺跡公園を北東方面に歩いていくと、目の前に水面まで7~8メートルはありそうな貯水槽らしき遺跡が現れた。

しばらく歩くと土産物が並んでおり、観光客が多くなった。靴を預けて進むと、石の屋根に覆われた「サマーディ仏像」(地図⑫)が現れる。この辺りは、マハメヴナワ公園と名付けられ、デーワーナンピヤ ティッサ王(紀元前247~207)の父王のムタシバ王(在位:紀元前367~307)によって整備された歴史ある公園の一角である。

像の高さは2メートルほどで、ドロマイト大理石から彫られている。4~6世紀頃の制作と考えられており、上向きの手のひらを膝の上に重ねてあぐらをかいて座る瞑想の姿勢をしている。グプタ様式に似た表情には、穏やかな品位を感じ、安らぎを感じさせてくれる。当時は、全身金色で象嵌細工が施されていたとされる。ほとんど無傷で残されており歴史的価値も大変高く、スリランカで最高の仏像の一つとされている。かつてインドのネルー首相が、支配されていたイギリスにより投獄されていた時、この仏像から力を授かり切り抜けたという。

通りに出て、迎えに来た車に乗り1キロメートルほど東に行き、大きく南にカーブする手前で、車を下りる。すぐ左側に「クッタク ポクナ」(ツイン ポンズ)(地図⑬)と名付けられた人工池がある。クッタク ポクナは、双子の池を意味し、南北に隣接して長方形の池が並んでいる。池の内側を覗き込みながら、周回しようと北側に回り込んで眺めてみる。手前が北池で28メートル×16メートル、深さ3.14メートルあり、先隣りが南池で40メートル×16メートル、深さ5.18メートルある。

水は雨水貯水池から地下ダクトを通って池の北側に到着し、フィルターシステムを通過して、ナーガの彫刻横の注ぎ口から注ぎ込まれる仕組みとなっていた。一方、排水については、池の底にある栓を抜き、排水口を通って、周囲の田畑へ供給された。人工池は、僧侶の沐浴場と言われるが、王が利用した説もある。建設時期もはっきりせず、アガボディ1世(在位:575~608)治世時との説や、8世紀或いは9世紀頃との説もある。

以上で、アバヤギリ ヴィハーラの見学は終わる。時刻は午後1時半を過ぎたので、人工池を一周して、通りで待つ車に乗り込んで出発するが、すぐに近くのレストランに到着する。

今日はビールが注文できたので良かった。暑いのでありがたい。

食事が終わり、次にジェータワナ ラーマヤに向かう。レストランの敷地内の木にはジャックフルーツの実がなっている。

車で出発すると、数百メートルで「ジェータワナ ラーマヤ」の北側に到着した。煉瓦を積み重ねた姿がアバヤギリ大塔と良く似ている。アバヤギリ大塔は、修復工事の最中で大量の足場が組まれていたため、表面が良く見ることができなかったが、こちらは煉瓦の一枚一枚まで、よく見える。

ジェータワナ ラーマヤは、新たな宗派「ジェータヴァナ ヴィハーラ(祇陀林派)」の拠点として、マハーセーナ王(在位:275~301)により、アバヤギリ ヴィハーラ(無畏山寺派)のすぐ南側に建設された。王は上座部仏教の僧たちを敵視し、その最大の拠点であったマハー ヴィハーラ(大寺派)を含めて複数の寺院を廃したが、その後、部下の言葉に従って敵視するのを止めている。建てられた当時は、高さが122メートルあり、最も高い構造物の一つで、仏塔としては最も高かった。12世紀に、パラークラマ バーフ1世(在位:1153~1186)により改修され、現在の71メートルの高さとなっている。

次にイスルムニヤ精舎へ再び車で移動する。ジェータワナ ラーマヤからは、3キロメートルほど南西のティッサ湖(Thissa Wewa)の東湖畔にあり、湖畔を背にして東向きで建っている。「イスルムニヤ精舎」は、紀元前3世紀頃、デーワーナンピヤ ティッサ王(紀元前247~207)により、出家を希望する王族や大臣などカーストが高い人のための精舎(市民階級の人々はベッサギリヤ精舎)として寄進したもの。

入口に通じる階段横の岩壁面には7世紀制作とされる2頭の象の浮彫が残されている。水量が多い時期は、手前のプールから象が立ち上がっている様に見えるとのこと。

階段を上った本堂に向かって右側面の岩には男性と馬が刻まれている。6世紀頃の制作で、インド神話に登場する雨の神パルジャニヤとされている。

本堂には、極彩色の寝釈迦像が本尊として安置されている。そして本堂の隣には、僧院時代の遺物などを公開する「小さな博物館」(宝物殿)を併設している。こちらは6~8世紀に作られたドワーフ像で、大きい彫像あることから、階段の間で上下を支えている小人のドワーフの可愛さはあまり感じない。

こちらは宝物殿を代表する見どころの一つで、5世紀制作の「恋人の像」である。紀元前2世紀にこの地を治めていたドゥッタガーマニー王の息子サーリヤ王子とその恋人のマーラがモデルとなっている。マーラは王子とカーストが違うことから周囲からの反対にあうが、王子は自分の身分を捨ててマーラとの結婚を望んだと伝えられている。

こちらも見どころの一つの「王族の像」である。中央に背の高い冠を被るのがドゥッタガーマニー王で、右側が妻とされる。王の左側はサーリヤ王子で、妻の右側がマーラである。

宝物殿の裏から岩の後方に設けられた石階段を上ると、岩の屋上にある展望台に到着する。東側には、緑豊かに広がる景色が一望でき、遠くの2つの山の左側が仏教伝来の地ミヒンタレーのミッサカ山である。これで、文化三角地帯の見学は終わりになる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

スリランカは、公共交通の利用が不便なため、個人ツアーを頼み車で巡ったが、道路の状態もあまり良くなく、短い距離でも時間を費やす箇所が多くあった。しかし概ね当初予定していた箇所は見学することができた。ホテルに戻り、ヒンドゥ教の神々が祀られている廊下を通り、夕食を食べにレストランに向かった。

明日はコロンボに戻る。

**************************************

最終日は、パーム ガーデン ビレッジ ホテルを午前8時半に出発し、南に200キロメートルほど先のコロンボに向けて出発した。所々で新たに道路建設工事に出くわした。2時間ほど田舎道を走行した際に、ヤシの実を売っている小屋があったため、ココナッツジュースを購入して飲んでみたが、ぬるかったので、もう少し冷やした方が美味しいと思った。

更に2時間ほど走行し、午後1時過ぎにキャラニヤに到着した。キャラニヤは、コロンボから、北東11キロメートルに位置している。もともと予定はしていなかったが、多少時間があったことから「マハー ラジャ ヴィハーラ(キャラニヤ寺院)」(Kelaniya Raja Maha Vihara)に寄ることにした。寺院はキャラニヤ中心地からやや離れた閑静な住宅地はずれのキャラニ川の畔にある。靴を脱ぎ、階段を上り境内に入ると、本堂の向かい側に柵に囲まれた菩提樹が聳えている。

伝承によれば、仏陀は、3度にわたりスリランカの地を訪れたとされている。第1回目は菩提樹の下で悟りを開いた(成道)後の9か月頃、夜叉、畢舎遮(食人鬼)、羅刹(鬼神)を教化するために訪れている。そして、第2回目は成道の5年後にナーガ(竜王)の教化を目的に、そして第3回目は成道の8年後に、500人の比丘たちと共に来島したと伝わっている。

第3回目の来島が、このキャラニヤの地とされている。仏陀は、このキャラニ川で沐浴した後、信者を前に説教をされた。そして、紀元前3世紀、この地に最初の仏塔が建てられた。現在の寺院は13世紀のもので、本堂は、20世紀初頭に建てられた。ちなみに仏陀の訪問は、第1回目がキャンディから東70キロ程離れたマヒヤンガナで、第2回目が北部ジャフナ近くの小島ナーガディーバといわれている。

壁面にある像は、ガードストーンで見られる守護神像と似ている。

基壇には、鳥、ドワーフ、象が彫られているが、立体的で非常に細かい。

ドワーフたちは、キャンディアン ダンスを踊っている様に見え、大変個性的に表現されている。

境内の奥にはキリスト教会を思わせる鐘楼が建っている。

堂内に向かう入口の階段の側面に施されたマカラは浮き彫りではなく、獅子と同化した象の様な動物が、後ろ向きの彫像で表されている。

ムーンストーンのデザインも今まで見てきた動物のモチーフとは異なり、草花を中心とした幾何学文様で表現されている。

堂内への向かう門の梁下からは、日本の寺院で見られる様な六角菱灯籠が吊られている。

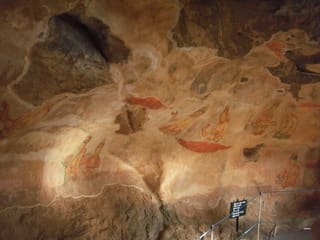

その先の門前天井には、太陽を思わせる装飾円を八芒星が取り囲み、外側に白花の花弁からシーギリヤ レディの様な天女が舞いながら現れる華やかな装飾が施されている。

堂内の本尊には、黄金の仏陀坐像が安置されている。背景には高く聳える雪山が描かれており、暑いこの時期には、清涼感を感じる。

正面に向かって右手の部屋の奥には、御簾で覆われた金色に輝く巨大な涅槃像(横臥像)が祀られている。マハー ラジャ ヴィハーラ(キャラニヤ寺院)は、その土地の多くをポルトガルの植民地時代(1505~1658)に没収され衰退したが、オランダ植民地(1658~1796)には、新しい土地の提供があり、キャンディ王宮時代のキルティ スリ ラジャシンハ(在位:1747~1782)王(ダンブッラ黄金寺院に像がある)のもとで、再建されている。

キャンディの仏歯寺(ダラダー マーリガーワ寺院)で見た画である。ヘーママーラが髪の毛の中に仏歯を入れてスリランカへ持ち込まれた様子が描かれている。

堂内の壁画は仏陀の生涯にかかわるものや、スリランカ仏教史上の重要な場面が描かれている。こちらには、アショーカ王の娘サンガミッターが、菩提樹の苗木をスリランカにもたらした場面が描かれている。

これらは、20世紀の宗教画家ソリヤス メンディス(Solias Mendis)(1895~1975)によるもの。彼は、スリランカ北西部のマダンペ州の出身で、インドのアジャンタ、エローラ、サルナートなどで作品を研究し取得したインド仏教美術の技法と、シンハラ古典芸術の伝統とを融合した新古典主義様式の仏教寺院画で知られており、スリランカでは有名な芸術家である。

こちらには、仏陀の来島にまつわる画が並んでいる。仏陀が静かに坐すと周辺に光が放たれ、その光(威光)によって多くの住民らしき人々が驚いている。

手に槍などの武器を持った兵士の中に、空中より雲上に現れる仏陀が描かれ、その姿に驚愕する人々の姿が見える。

多くの弟子たちとやってきた仏陀を礼拝して向かい入れる王とその臣下たちの様子が描かれている。

荘厳壇の中には、黄金の仏塔が祀られており、象牙で装飾されている。

堂内は壁画であふれている。参拝者たちは、これらの壁画を見上げながら、仏陀の偉大さとその教えを知るのだろう。多くの人々が、花と香を手にして、祈りを捧げている。

お堂から出ると、境内の一角に、断食で痩せ衰えた仏陀の姿を描写した苦行像が祀られている。

午後3時、コロンボ フォート駅近くにある「シーフィッシュ レストラン」に行く。入口の扉横には、アルコールの提供についての登録証が掲げており、午前11時~午後2時と午後5時~午後11時以外の時間には提供できないらしい。海老や蟹、各種魚のソテーなど盛り付けられたコースを頼んだが、美味しかっただけに残念だった。

その後「ギャンガラマヤ寺院」に行く。スリランカに着いた翌日にジェフリー バワ設計のベイラ湖のシーマ マラカヤ寺院に行ったが、その際に行列を作っていた寺院である。コロンボ市内では最も大きな寺院になる。

寺院内には中庭があり、仏陀像と仏塔がひな壇状に並んでいる。

象の剥製などもある。こちらのケースには、世界中から集められた像や仏像以外の骨董品などが、雑多に置かれている。寄進されたものだろうか。

こちらのスリランカ仏像の周りには、様々なポーズをとった諸仏神が所狭しと置かれている。礼拝の場所と、宝物庫、物置などがごちゃまぜになった印象である。堂内を一周して寺院を後にした。

これで、スリランカの旅は終了である。買い物などして、バンダラナイケ国際空港に向かった。ガイドには、当初の内容から変更や追加をしたが、事務所とも良く調整し、丁寧に対応していただき感謝している。出国手続きを終え、午後9時過ぎには、ナシゴレンをつまみに、ライオンビールで打ち上げた。

(2012.9.17~18)

大塔建設のきっかけは、王が即位後に、南インドからのタミル人軍の侵略により敗退させられたことを契機にしている。当時、この地にあったジャイナ教寺院に逃げ込んだ王は、寺院の僧侶ギリから罵声を浴びせられ、将来この地に精舎を建てることを誓う。その後、14年に及ぶ隠遁生活をへた後、タミル人の王を倒して王国を取り戻し、誓いどおりアバヤギリ精舎(12の坊舎を持つ)を建立する。そして、総仕上げとして、ジャイナ教寺院を破壊し、跡地に建設したのが「アバヤギリ大塔」(地図①)である。

アバヤギリ精舎を根拠地とした、アバヤギリ ヴィハーラは、大乗仏教を受け入れる無畏山寺派として開山したため、従来のマハー ヴィハーラ(大寺派)と対峙することになる。そして、その対立の中から、ジェータヴァナ ヴィハーラ(祇多林寺派)も生まれ、三派鼎立の時代を迎える。

アバヤギリ ヴィハーラ(無畏山寺派)は、考え方が柔軟で開放的な性格を持っていたことから、仏教研究の拠点となり海外からの学僧も多く学んでいた。紀元399(隆安3)年に長安からセイロン島を訪れた、中国東晋時代の僧「法顕」(紀元337~422)は、彼の書「仏国記」に、アバヤギリには5千人、マハー ヴィハーラには3千人の僧がいたと記録している。またマハーワンサ(大史)には、4世紀、大寺派と無畏山寺派の宗派間の争いが起こったと記録されている。

現在、ユネスコの協力もありアバヤギリ大塔の修復作業が行われているが、この日は、地元の人と思われる人たちが、流れ作業で部材の煉瓦を運ぶ姿が見られた。

アバヤギリ大塔の見学が終わり、次に南に500メートルほど下った「アバヤギリ博物館」(地図⑮)に行くことにした。小さい博物館だが、開放的な造りで、見学客も少なく落ち着き見学できる。

高浮き彫りされた美しいガードストーンが展示されている。

こちらのガードストーンの守護神像は、大変愛らしい表情をしている。

柱頭部分が強調された柱が展示されているが、日本の石燈籠にも見える。

ガードストーンの守護神像に似ているが、腰を張り出した女性像であり、踊るアプサラスかもしれない。

こちらも王冠を被った守護神像を思わせるが、天女にもみえる。

こちらは、コロンボ国立博物館で見た同じポーズの観音菩薩像である。菩薩を崇拝するのは、3世紀、大乗仏教を取り入れた「アバヤギリ ヴィハーラ(無畏山寺派)」の影響もあったと思われる。

その後、12世紀、ポロンナルワに都を置いたパラークラマ バーフ1世(在位:1153~1186)は、三派に分かれて対立していた仏教界を大寺派に統一し、それ以外の仏教を厳しく禁じた。そのため大乗仏教はスリランカから姿を消し、二度と復活することはなかった。しかし、観音菩薩への崇拝は、現在の上座部仏教の国スリランカでも続いている。

説法印(転法輪印)で椅像である。スリランカでは珍しい像である。

仏塔をイメージした展示台の周りに多くのサマーディ坐像が並んでいる。

大きな青銅像である。こちらの立像は、見慣れたスリランカ仏である。

アバヤギリ博物館の見学を終え、アバヤギリ ヴィハーラの僧院の遺構が残る遺跡公園を北東方面に歩いていくと、目の前に水面まで7~8メートルはありそうな貯水槽らしき遺跡が現れた。

しばらく歩くと土産物が並んでおり、観光客が多くなった。靴を預けて進むと、石の屋根に覆われた「サマーディ仏像」(地図⑫)が現れる。この辺りは、マハメヴナワ公園と名付けられ、デーワーナンピヤ ティッサ王(紀元前247~207)の父王のムタシバ王(在位:紀元前367~307)によって整備された歴史ある公園の一角である。

像の高さは2メートルほどで、ドロマイト大理石から彫られている。4~6世紀頃の制作と考えられており、上向きの手のひらを膝の上に重ねてあぐらをかいて座る瞑想の姿勢をしている。グプタ様式に似た表情には、穏やかな品位を感じ、安らぎを感じさせてくれる。当時は、全身金色で象嵌細工が施されていたとされる。ほとんど無傷で残されており歴史的価値も大変高く、スリランカで最高の仏像の一つとされている。かつてインドのネルー首相が、支配されていたイギリスにより投獄されていた時、この仏像から力を授かり切り抜けたという。

通りに出て、迎えに来た車に乗り1キロメートルほど東に行き、大きく南にカーブする手前で、車を下りる。すぐ左側に「クッタク ポクナ」(ツイン ポンズ)(地図⑬)と名付けられた人工池がある。クッタク ポクナは、双子の池を意味し、南北に隣接して長方形の池が並んでいる。池の内側を覗き込みながら、周回しようと北側に回り込んで眺めてみる。手前が北池で28メートル×16メートル、深さ3.14メートルあり、先隣りが南池で40メートル×16メートル、深さ5.18メートルある。

水は雨水貯水池から地下ダクトを通って池の北側に到着し、フィルターシステムを通過して、ナーガの彫刻横の注ぎ口から注ぎ込まれる仕組みとなっていた。一方、排水については、池の底にある栓を抜き、排水口を通って、周囲の田畑へ供給された。人工池は、僧侶の沐浴場と言われるが、王が利用した説もある。建設時期もはっきりせず、アガボディ1世(在位:575~608)治世時との説や、8世紀或いは9世紀頃との説もある。

以上で、アバヤギリ ヴィハーラの見学は終わる。時刻は午後1時半を過ぎたので、人工池を一周して、通りで待つ車に乗り込んで出発するが、すぐに近くのレストランに到着する。

今日はビールが注文できたので良かった。暑いのでありがたい。

食事が終わり、次にジェータワナ ラーマヤに向かう。レストランの敷地内の木にはジャックフルーツの実がなっている。

車で出発すると、数百メートルで「ジェータワナ ラーマヤ」の北側に到着した。煉瓦を積み重ねた姿がアバヤギリ大塔と良く似ている。アバヤギリ大塔は、修復工事の最中で大量の足場が組まれていたため、表面が良く見ることができなかったが、こちらは煉瓦の一枚一枚まで、よく見える。

ジェータワナ ラーマヤは、新たな宗派「ジェータヴァナ ヴィハーラ(祇陀林派)」の拠点として、マハーセーナ王(在位:275~301)により、アバヤギリ ヴィハーラ(無畏山寺派)のすぐ南側に建設された。王は上座部仏教の僧たちを敵視し、その最大の拠点であったマハー ヴィハーラ(大寺派)を含めて複数の寺院を廃したが、その後、部下の言葉に従って敵視するのを止めている。建てられた当時は、高さが122メートルあり、最も高い構造物の一つで、仏塔としては最も高かった。12世紀に、パラークラマ バーフ1世(在位:1153~1186)により改修され、現在の71メートルの高さとなっている。

次にイスルムニヤ精舎へ再び車で移動する。ジェータワナ ラーマヤからは、3キロメートルほど南西のティッサ湖(Thissa Wewa)の東湖畔にあり、湖畔を背にして東向きで建っている。「イスルムニヤ精舎」は、紀元前3世紀頃、デーワーナンピヤ ティッサ王(紀元前247~207)により、出家を希望する王族や大臣などカーストが高い人のための精舎(市民階級の人々はベッサギリヤ精舎)として寄進したもの。

入口に通じる階段横の岩壁面には7世紀制作とされる2頭の象の浮彫が残されている。水量が多い時期は、手前のプールから象が立ち上がっている様に見えるとのこと。

階段を上った本堂に向かって右側面の岩には男性と馬が刻まれている。6世紀頃の制作で、インド神話に登場する雨の神パルジャニヤとされている。

本堂には、極彩色の寝釈迦像が本尊として安置されている。そして本堂の隣には、僧院時代の遺物などを公開する「小さな博物館」(宝物殿)を併設している。こちらは6~8世紀に作られたドワーフ像で、大きい彫像あることから、階段の間で上下を支えている小人のドワーフの可愛さはあまり感じない。

こちらは宝物殿を代表する見どころの一つで、5世紀制作の「恋人の像」である。紀元前2世紀にこの地を治めていたドゥッタガーマニー王の息子サーリヤ王子とその恋人のマーラがモデルとなっている。マーラは王子とカーストが違うことから周囲からの反対にあうが、王子は自分の身分を捨ててマーラとの結婚を望んだと伝えられている。

こちらも見どころの一つの「王族の像」である。中央に背の高い冠を被るのがドゥッタガーマニー王で、右側が妻とされる。王の左側はサーリヤ王子で、妻の右側がマーラである。

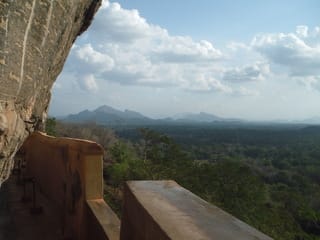

宝物殿の裏から岩の後方に設けられた石階段を上ると、岩の屋上にある展望台に到着する。東側には、緑豊かに広がる景色が一望でき、遠くの2つの山の左側が仏教伝来の地ミヒンタレーのミッサカ山である。これで、文化三角地帯の見学は終わりになる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くスリランカは、公共交通の利用が不便なため、個人ツアーを頼み車で巡ったが、道路の状態もあまり良くなく、短い距離でも時間を費やす箇所が多くあった。しかし概ね当初予定していた箇所は見学することができた。ホテルに戻り、ヒンドゥ教の神々が祀られている廊下を通り、夕食を食べにレストランに向かった。

明日はコロンボに戻る。

**************************************

最終日は、パーム ガーデン ビレッジ ホテルを午前8時半に出発し、南に200キロメートルほど先のコロンボに向けて出発した。所々で新たに道路建設工事に出くわした。2時間ほど田舎道を走行した際に、ヤシの実を売っている小屋があったため、ココナッツジュースを購入して飲んでみたが、ぬるかったので、もう少し冷やした方が美味しいと思った。

更に2時間ほど走行し、午後1時過ぎにキャラニヤに到着した。キャラニヤは、コロンボから、北東11キロメートルに位置している。もともと予定はしていなかったが、多少時間があったことから「マハー ラジャ ヴィハーラ(キャラニヤ寺院)」(Kelaniya Raja Maha Vihara)に寄ることにした。寺院はキャラニヤ中心地からやや離れた閑静な住宅地はずれのキャラニ川の畔にある。靴を脱ぎ、階段を上り境内に入ると、本堂の向かい側に柵に囲まれた菩提樹が聳えている。

伝承によれば、仏陀は、3度にわたりスリランカの地を訪れたとされている。第1回目は菩提樹の下で悟りを開いた(成道)後の9か月頃、夜叉、畢舎遮(食人鬼)、羅刹(鬼神)を教化するために訪れている。そして、第2回目は成道の5年後にナーガ(竜王)の教化を目的に、そして第3回目は成道の8年後に、500人の比丘たちと共に来島したと伝わっている。

第3回目の来島が、このキャラニヤの地とされている。仏陀は、このキャラニ川で沐浴した後、信者を前に説教をされた。そして、紀元前3世紀、この地に最初の仏塔が建てられた。現在の寺院は13世紀のもので、本堂は、20世紀初頭に建てられた。ちなみに仏陀の訪問は、第1回目がキャンディから東70キロ程離れたマヒヤンガナで、第2回目が北部ジャフナ近くの小島ナーガディーバといわれている。

壁面にある像は、ガードストーンで見られる守護神像と似ている。

基壇には、鳥、ドワーフ、象が彫られているが、立体的で非常に細かい。

ドワーフたちは、キャンディアン ダンスを踊っている様に見え、大変個性的に表現されている。

境内の奥にはキリスト教会を思わせる鐘楼が建っている。

堂内に向かう入口の階段の側面に施されたマカラは浮き彫りではなく、獅子と同化した象の様な動物が、後ろ向きの彫像で表されている。

ムーンストーンのデザインも今まで見てきた動物のモチーフとは異なり、草花を中心とした幾何学文様で表現されている。

堂内への向かう門の梁下からは、日本の寺院で見られる様な六角菱灯籠が吊られている。

その先の門前天井には、太陽を思わせる装飾円を八芒星が取り囲み、外側に白花の花弁からシーギリヤ レディの様な天女が舞いながら現れる華やかな装飾が施されている。

堂内の本尊には、黄金の仏陀坐像が安置されている。背景には高く聳える雪山が描かれており、暑いこの時期には、清涼感を感じる。

正面に向かって右手の部屋の奥には、御簾で覆われた金色に輝く巨大な涅槃像(横臥像)が祀られている。マハー ラジャ ヴィハーラ(キャラニヤ寺院)は、その土地の多くをポルトガルの植民地時代(1505~1658)に没収され衰退したが、オランダ植民地(1658~1796)には、新しい土地の提供があり、キャンディ王宮時代のキルティ スリ ラジャシンハ(在位:1747~1782)王(ダンブッラ黄金寺院に像がある)のもとで、再建されている。

キャンディの仏歯寺(ダラダー マーリガーワ寺院)で見た画である。ヘーママーラが髪の毛の中に仏歯を入れてスリランカへ持ち込まれた様子が描かれている。

堂内の壁画は仏陀の生涯にかかわるものや、スリランカ仏教史上の重要な場面が描かれている。こちらには、アショーカ王の娘サンガミッターが、菩提樹の苗木をスリランカにもたらした場面が描かれている。

これらは、20世紀の宗教画家ソリヤス メンディス(Solias Mendis)(1895~1975)によるもの。彼は、スリランカ北西部のマダンペ州の出身で、インドのアジャンタ、エローラ、サルナートなどで作品を研究し取得したインド仏教美術の技法と、シンハラ古典芸術の伝統とを融合した新古典主義様式の仏教寺院画で知られており、スリランカでは有名な芸術家である。

こちらには、仏陀の来島にまつわる画が並んでいる。仏陀が静かに坐すと周辺に光が放たれ、その光(威光)によって多くの住民らしき人々が驚いている。

手に槍などの武器を持った兵士の中に、空中より雲上に現れる仏陀が描かれ、その姿に驚愕する人々の姿が見える。

多くの弟子たちとやってきた仏陀を礼拝して向かい入れる王とその臣下たちの様子が描かれている。

荘厳壇の中には、黄金の仏塔が祀られており、象牙で装飾されている。

堂内は壁画であふれている。参拝者たちは、これらの壁画を見上げながら、仏陀の偉大さとその教えを知るのだろう。多くの人々が、花と香を手にして、祈りを捧げている。

お堂から出ると、境内の一角に、断食で痩せ衰えた仏陀の姿を描写した苦行像が祀られている。

午後3時、コロンボ フォート駅近くにある「シーフィッシュ レストラン」に行く。入口の扉横には、アルコールの提供についての登録証が掲げており、午前11時~午後2時と午後5時~午後11時以外の時間には提供できないらしい。海老や蟹、各種魚のソテーなど盛り付けられたコースを頼んだが、美味しかっただけに残念だった。

その後「ギャンガラマヤ寺院」に行く。スリランカに着いた翌日にジェフリー バワ設計のベイラ湖のシーマ マラカヤ寺院に行ったが、その際に行列を作っていた寺院である。コロンボ市内では最も大きな寺院になる。

寺院内には中庭があり、仏陀像と仏塔がひな壇状に並んでいる。

象の剥製などもある。こちらのケースには、世界中から集められた像や仏像以外の骨董品などが、雑多に置かれている。寄進されたものだろうか。

こちらのスリランカ仏像の周りには、様々なポーズをとった諸仏神が所狭しと置かれている。礼拝の場所と、宝物庫、物置などがごちゃまぜになった印象である。堂内を一周して寺院を後にした。

これで、スリランカの旅は終了である。買い物などして、バンダラナイケ国際空港に向かった。ガイドには、当初の内容から変更や追加をしたが、事務所とも良く調整し、丁寧に対応していただき感謝している。出国手続きを終え、午後9時過ぎには、ナシゴレンをつまみに、ライオンビールで打ち上げた。

(2012.9.17~18)