知床観光船の沈没事故から、深さ120mの船の観測・引き上げが話題になっています。海中に引きあげ、曳航中に落下しました。再度チャレンジ?

深海潜水士の作業によりましたが、懐かしい“飽和潜水”の語をききました。

1970年代、私の研究室は、当時の海洋開発プロジェクト・シートピア計

画に参加しました。海中100mで、アクアノートが生活する実験です。このとき、飽和潜水の技術を使いました。

深海潜水ではヘリウム空気を使う

スキューバダイビングが盛んですが、深さ20mくらいまでは安全に潜れると言われています。水中では深さ10mごとに、水圧が1気圧増えます。深さ30mでは圧力は4気圧になり、ボンベの空気で呼吸すると、大気中より4倍も濃い空気を呼吸することになります。100mの深さなら11倍です。

ところが、濃度の高い窒素は窒素酔いを、酸素は酸素中毒(肺炎の原因など)を起こす原因になります。窒素の麻酔効果は、深さ10mでカクテル一杯程度の酔いと言われ、判断力の低下させる原因になります。わたしは4気圧の空気チェンバーの経験しかありませんが、すっかり陽気になりました。また、高圧下に長時間いると高濃度のガスが体内にとけ込み、海上へ上昇する(減圧する)ときに気泡を生じ、減圧症(一般には潜水病とよばれる)を発生するおそれがあります。ダイビングをする人は、浮上するときあのマニュアル(タイムテーブル)に添って浮上しなければなりません。これらはすべて、生命に関わる障害です。

しかし、高圧のときでも酸素を必要量にとどめ、窒素は使わないか害をしない程度にすると、酸素中毒や窒素酔いを起こしません。したがって、長時間の潜水が可能になります。ただ、水圧相当の空気圧を保つ必要があるので、害の少ない気体を主成分とする方法が開発されました。麻酔効果の少ない気体には、水素、ヘリウムがあります。しかし、水素は取り扱い上の危険性があるため、ヘリウム主成分のヘリウム空気が深海潜水の主役になりました。

ヘリウム空気を使うことにより、数十メートルより深い海中で、長時間潜水することができるようになりました。深さ100~300mでの海中作業が報告されることがありますが、これはヘリウム空気のおかげです。深さ800~1000mの潜水も可能です。

高圧下潜水が必要な背景

スキューバの開発以来、海中での人間活躍の範囲が広がるとともに、海中工事、レスキュー、資源探査などで、より深い海中での作業の要求が多くなりました。しかし、その深さや滞在できる時間は、減圧症や先述の障害のために限られていました。

ところが、ヘリウム空気の開発で、長時間の高圧下の滞在が可能になるとともに、もう一つ“飽和潜水”の技術が確立しました。高圧下に居る時間が長いと、圧力が高いほど、時間が長いほど体内にとけ込むガスが多くなります。海上に戻る(減圧)過程で、これが体内でガスにならないよう、ゆっくり圧力を下げなければなりません。たとえば、100mの深さに30分間いただけでも、浮上に一時間以上かける必要があります。ところが、長時間滞在すると、体内にとけ込むガスは飽和します(一定値で止まる)。100mの深さに一日居ても、一か月居ても、減圧にかかる時間は一日強で、能率のよい高圧下の作業ができます。

図1 11気圧の世界!缶詰も凹む

ヘリウム空気と飽和潜水を利用すると、海中居住も可能になります。1960~70年代に、国家プロジェクトとして、海中居住計画が米(SeaLab計画)、ソ連、仏などでスタートしました。図2はフランスの計画の概念図です。

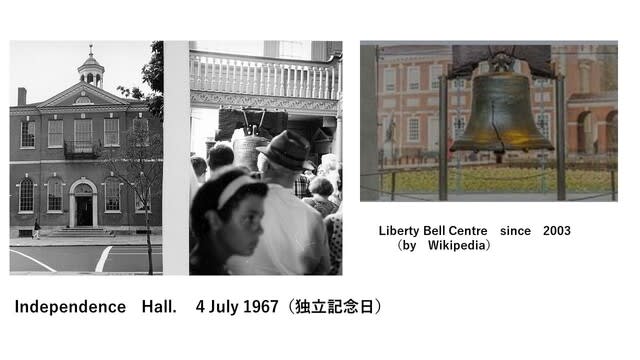

日本では1967年から実験が始まり、100mの深度での居住実験を目的として、“シートピア計画”(科学技術庁、海洋科学技術センターによる)が発足しました。私の研究グループは、この実験に参加し、通信、特にヘリウム音声について研究を進めました。図3はシートピア計画の海中居住基地の写真です。1973年に、東伊豆沖で、居住実験をしました。

図3 シートピアの海中居住基地 (1973年)

現在、各国とも海中で生活する居住計画は行わず、目的の深度に対応する船上の高圧室で生活し、必要に応じ同じ圧力の水中エレベータ(高圧タンク)で目的の場所へ往復する方式をとっています。自衛隊の他、2社がその船を持っています。図4は、今回の「日本サルヴェージ社」の水中エレベータです。

図4 水中エレベータ

ヘリウム音声は、深度が増すと理解不能になります。ヘリウム空気・ヘリウム音声は、次の機会に述べます。