急変。

グリーンマックス製京成3700形3708F元登場時仕様(1次車:3708F-2)への[K'SEI]CIマーク転写を終えた。

最難関だった課題を突破し本格的な復帰へ向けての工程に入る。

入場順はジオマトリックス製[K'SEI]CIマークインレタ転写で作業が打ち切られた3700形M2c車からとする。

京成3700形3708 1次車 元登場時仕様(3708F-2)。

3708F-2(元3708F:登場時仕様)の種車は3708F前期仕様(スカート未装着編成)である。

中期仕様以降の再現にはスカート装着が欠かせない。

[K'SEI]CIマークの転写こそ終えた3708,3701だったがまだ後期仕様と呼べる状態には届いていなかった。

スカートは3400形3408F登場時仕様(3408F-2)出場を発端とする発生品を長らく保管していた。

これを充当し製品には存在しない3708F後期仕様を出場させる。

入工中の3708。

先発は上野寄M2c車の3708とした。

2017年9月の休車直後は早期復帰を考えており動きが無かった。

しかし休車は長引き2017年11月の3768F後期仕様(3次車:3768F→現行仕様の回着を迎えている。

3768Fの整備時にライトユニット供出対象となった以降は分解されたまま眠っていた。

[K'SEI]CIマークインレタ転写のため久し振りに組み立てたが経年対策を施すため再分解に至っている。

前面窓セルを撤去した3708。

導入から時間が経過した3708は前面窓押えモールドの黒色塗装が一部剥離していた。

また原形では運行番号表示器窓下部横桟の車体断面が目立つ。

各々の解消方法は3728F後期仕様(1次車:3728F)から採用したマッキーでの補修である。

この施工には前面窓セルの撤去が必要となる。

3708,3701の再組立を見送っていた理由の一つでもあった。

先ず前面窓押えモールドを黒色化し塗装劣化部を隠蔽した。

車体断面は運行番号表示器窓下部横桟だけに施すとバランスを欠くため全てを塗り潰す。

Rの無い窓枠部は極細字側を用いそれ以外は細字側を当てた。

黒色塗装の補修を終えた前面。

前面車体断面の黒色化を終え妻面窓セルの固定状況を確認した。

リニューアル再生産品より以前にリリースされた製品では3400形を含め脱落が相次いでいる。

部品紛失防止を狙い現在進行形で行っている措置だった。

クロスで包んだ爪楊枝後部で各セルを軽く押し傾斜しなければ対策は施さない。

発症した場合には3枚の窓セルとも再接着を行う。

3708は確認1箇所目の山側妻面窓セルから脱落している。

傾斜を飛ばしいきなり外れるとは思わなかった。

脱落した山側の妻面窓セル。

妻面窓セルの脱落で側面窓セルの着脱が容易に代わった。

既に3700形後期仕様(1次車)は3728Fが在籍している。

製品仕様を維持したまま3708F-2の後期仕様化を図ると1次車間のプロトタイプが重複してしまう。

そこでセルの嵌合都合から難しいと思われた前期リニューアル工事施工車へ格上げし差別化を図る事にした。

固定化された側面窓の再現は部品取車の北総開発7300形M1車で試行していた。

マッキーで該当する窓サッシを黒色化すればそれなりに埋没してくれると判明している。

早速海側妻面窓セルも撤去し側面窓セルの小細工に取り掛かった。

黒色で再現した固定窓部。

窓サッシ印刷は一部がモールド下部まで廻り込んでいる。

マッキーのペン先を側面窓部に当てないよう気を払い固定窓擬化を図った。

小細工を施した側面窓セルを車体に組み込む。

側面窓セルの嵌合固定も担う妻面窓セルは微量の流し込み接着剤で固定した。

塗装済キットではゴム系接着剤が推奨されている部品である。

将来の着脱に備え下側1点止めとし上部から傾斜させ取り外しを可能にしている。

元3798が由来のライトユニット。

ライトユニットは3728(3728F)の発生品を起用した。

3728FはフルカラーLED式種別表示器でリリースされた。

当初3798F中期仕様(4次車:3798F→3次車:3758F中期仕様)の現行仕様化をライトユニット交換に頼ろうとした。

3798Fと3728Fでライトユニットの相互交換まで進めたが3798Fへの[快速特急]採用により意義を失った。

その名残が発生品の3色LED式種別表示器に現れている。

種別表示器部には白色塗料が付着していた。

何の名目で施したか全く記憶に無い。

3708への起用に当たりステッカー切り出し失敗を際立たせる可能性がありペイントリムーバーで除去した。

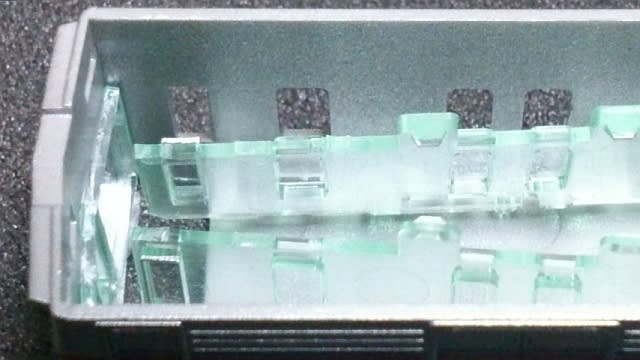

薄緑色セルが特徴の3768から転用した行先表示器部品。

行先表示器部品は[A07 成田空港]が印刷された3768(3768F)からの発生品である。

3768Fは後期リニューアル工事施工編成仕様で製品のセル類は全て薄緑色が用いられていた。

黒色塗装部からは伺えないものの取付時にその出自が垣間見える。

現在の3708FはフルカラーLED式行先表示器に改造済で現状のまま転用も行えた。

しかし他編成と見附を揃えるため富士川車輌工業製ステッカーを貼付し車体へ取り付けている。

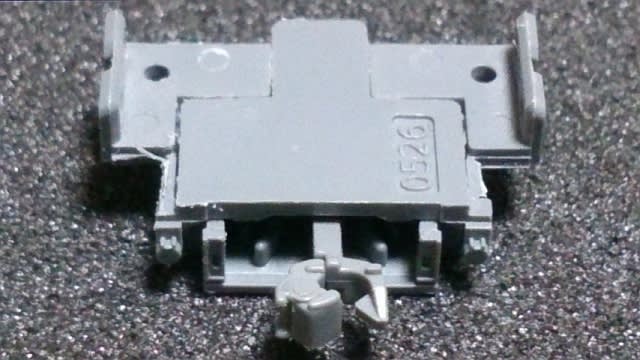

元3425用動力ユニットで使用していたTNカプラーSP擬3X。

車体への施工を終え下廻りの整備に移行した。

3818F中期仕様(3818F)との台車交換は3700形全編成のTNカプラーSP化が終了した後に行った。

そのため運転台側をTNカプラーSPからスカート付SPフレームTNダミーカプラーに交換するだけとなる。

SPフレームTNダミーカプラーは3400形3425現行仕様(3428F)で使用していたTNカプラーSP擬3Xを再用する。

3425の動力ユニット更新で2個モーター搭載動力ユニットは用途不要になった。

復心スプリングの固定に鉄釘を用いたTNカプラーSP擬3XはTNカプラーSP擬3の試作品である。

3150形のTNカプラーSP擬装着車への転用は鉄釘による固定に不安を抱き見送った。

TNカプラーSP擬3系のSPフレームを活かすTNダミーカプラー化は例が無かった。

妙な形状になったものの再加工はあっさり終えられている。

同時に復心スプリング固定への鉄釘起用は長期使用に向かなかったとも判った。

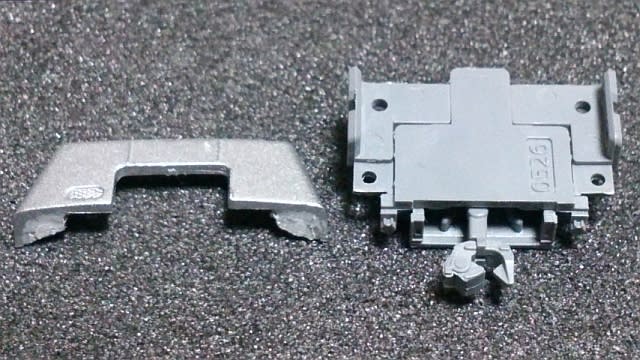

整形方法を改めたスカート。

スカートは3798現行仕様(4次車:3798F)からの転用品である。

3408F-1で予備品となったスカート付TNカプラーSPは3798F(リニューアル再生産品)の回着整備で転用された。

3400形,3700形非動力車はリニューアル再生産品からTR-180A床板に刷新された。

TR-180床板を基準にしたスカート位置では前面車体裾との空間を埋めきれず再接着を行っている。

以後の導入及び再入場編成でスカート付TNカプラーSPの使い回しを取り止める契機となった。

今日に至るまで起用機会に恵まれなかったが新3708F-2を成立させる重要な部品である。

スカートボス部の整形は平滑化から切除へ変更した。

その結果TNカプラーSP対応とも呼べる形状になった。

原則連結機会の無い車両へのTNカプラーSP装着を控える方針は変えていない。

あくまで作業単純化の一環で施工を改めている。

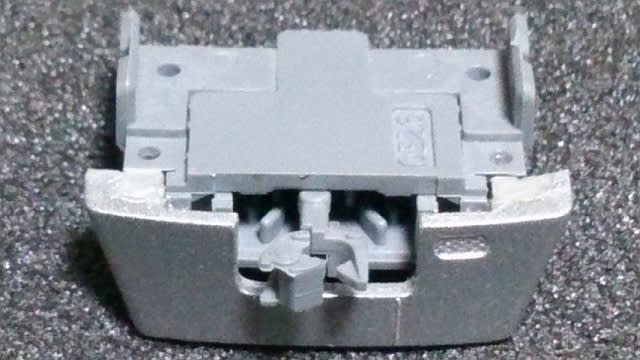

スカート付SPフレームTNダミーカプラー化された運転台側。

SPフレームTNダミーカプラーへのスカート接着は従来を踏襲した。

2箇所のジャンパ連結器モールド上にゴム系接着剤を盛りスカートを圧着させる。

スカート整形変更はスカート取付に一切影響は無く前面車体裾を基準に固定している。

SPフレームは2個モーター搭載動力ユニット用FS-547(047)動力台車との干渉を防ぐため後端部が短縮されていた。

そのため他のスカート付SPフレームTNダミーカプラー装着車とは若干見附が異なる。

しかし前面見附からは変化が伺えず十分な役割を果たせると思う。

3708[A05 特急 上野]:スカート装着。

類似の前面見附を持つ3728(3728F)。

最後に種別表示ステッカーを貼付する。

ライトケースは3色LED式種別表示器で3708F-2のプロトタイプに合致しない。

起用したステッカーは富士川車輌工業製ステッカーで運行番号,行先表示に揃えている。

なお現行仕様に据えるため新ROMのフルカラーLED表示とした。

ステッカーの切り出しは悪くなく上手く種別表示器内に収まってくれたと思う。

なお3728FにもフルカラーLED式種別表示器を採用しており前面見附は似通ったものとなった。

↓

3708 点灯試験[A05 特急 上野]:前照灯(現行仕様化)。

3708 点灯試験[A05 特急 上野]:尾灯(現行仕様化)。

3708F-2は一度集電板及び導電板の研磨を行っていた。

休車直前まで安定した点灯を保っており点灯試験でもその効果が継続している。

ライト基板は元3798装着時代から変更しておらずリニューアル再生産品までの仕様と同一である。

従って元登場時仕様時代と点灯照度は変わっていない。

リニューアル工事施工車には現行ライト基板を用いたかった。

しかし部品都合により見切られた箇所になっている。

↓

3708現行仕様前期リニューアル工事施工車(3708F-2:側面窓一部固定化再現施工)。

3728後期仕様(1次車:3728F リニューアル工事未施工車)。

3708は登場時仕様から現行仕様へ改まり竣工した。

この側面見附ならば3728Fとの共存も無理は感じられない。

側面窓固定部はマッキーによる簡易再現のため窓サッシモールドが残っている。

幸い側面窓枠直下に位置し側面や妙な角度から光源を受けない限りは誤魔化せると思われる。

3708+3761 (3708F-2+3768F:前期リニューアル工事施工車+後期リニューアル工事施工車)。

グリーンマックス製3700形リニューアル工事施工編成は3768Fのリリースで初登場した。

但しUVカットガラス化された後期リニューアル工事施工編成である。

同じリニューアル工事施工車でも異なる仕様となり3708は一味違った雰囲気になったと思う。

今後の入場は3701を経て非動力中間車に移行する予定である。

当初予定の後期仕様化では3708,3701の竣工を以て暫定竣工から[暫定]が外れるだけだった。

現行仕様化が決定しジオマトリックス製[K'SEI]CIマークインレタ転写は折り返し地点に変わった。

3701を含め妻面窓セルの撤去が重要となる。

ただインレタ転写に比べ難易度は下がるため精神的負荷は最低限で済むだろう。

グリーンマックス製京成3700形3708F元登場時仕様(1次車:3708F-2)への[K'SEI]CIマーク転写を終えた。

最難関だった課題を突破し本格的な復帰へ向けての工程に入る。

入場順はジオマトリックス製[K'SEI]CIマークインレタ転写で作業が打ち切られた3700形M2c車からとする。

京成3700形3708 1次車 元登場時仕様(3708F-2)。

3708F-2(元3708F:登場時仕様)の種車は3708F前期仕様(スカート未装着編成)である。

中期仕様以降の再現にはスカート装着が欠かせない。

[K'SEI]CIマークの転写こそ終えた3708,3701だったがまだ後期仕様と呼べる状態には届いていなかった。

スカートは3400形3408F登場時仕様(3408F-2)出場を発端とする発生品を長らく保管していた。

これを充当し製品には存在しない3708F後期仕様を出場させる。

入工中の3708。

先発は上野寄M2c車の3708とした。

2017年9月の休車直後は早期復帰を考えており動きが無かった。

しかし休車は長引き2017年11月の3768F後期仕様(3次車:3768F→現行仕様の回着を迎えている。

3768Fの整備時にライトユニット供出対象となった以降は分解されたまま眠っていた。

[K'SEI]CIマークインレタ転写のため久し振りに組み立てたが経年対策を施すため再分解に至っている。

前面窓セルを撤去した3708。

導入から時間が経過した3708は前面窓押えモールドの黒色塗装が一部剥離していた。

また原形では運行番号表示器窓下部横桟の車体断面が目立つ。

各々の解消方法は3728F後期仕様(1次車:3728F)から採用したマッキーでの補修である。

この施工には前面窓セルの撤去が必要となる。

3708,3701の再組立を見送っていた理由の一つでもあった。

先ず前面窓押えモールドを黒色化し塗装劣化部を隠蔽した。

車体断面は運行番号表示器窓下部横桟だけに施すとバランスを欠くため全てを塗り潰す。

Rの無い窓枠部は極細字側を用いそれ以外は細字側を当てた。

黒色塗装の補修を終えた前面。

前面車体断面の黒色化を終え妻面窓セルの固定状況を確認した。

リニューアル再生産品より以前にリリースされた製品では3400形を含め脱落が相次いでいる。

部品紛失防止を狙い現在進行形で行っている措置だった。

クロスで包んだ爪楊枝後部で各セルを軽く押し傾斜しなければ対策は施さない。

発症した場合には3枚の窓セルとも再接着を行う。

3708は確認1箇所目の山側妻面窓セルから脱落している。

傾斜を飛ばしいきなり外れるとは思わなかった。

脱落した山側の妻面窓セル。

妻面窓セルの脱落で側面窓セルの着脱が容易に代わった。

既に3700形後期仕様(1次車)は3728Fが在籍している。

製品仕様を維持したまま3708F-2の後期仕様化を図ると1次車間のプロトタイプが重複してしまう。

そこでセルの嵌合都合から難しいと思われた前期リニューアル工事施工車へ格上げし差別化を図る事にした。

固定化された側面窓の再現は部品取車の北総開発7300形M1車で試行していた。

マッキーで該当する窓サッシを黒色化すればそれなりに埋没してくれると判明している。

早速海側妻面窓セルも撤去し側面窓セルの小細工に取り掛かった。

黒色で再現した固定窓部。

窓サッシ印刷は一部がモールド下部まで廻り込んでいる。

マッキーのペン先を側面窓部に当てないよう気を払い固定窓擬化を図った。

小細工を施した側面窓セルを車体に組み込む。

側面窓セルの嵌合固定も担う妻面窓セルは微量の流し込み接着剤で固定した。

塗装済キットではゴム系接着剤が推奨されている部品である。

将来の着脱に備え下側1点止めとし上部から傾斜させ取り外しを可能にしている。

元3798が由来のライトユニット。

ライトユニットは3728(3728F)の発生品を起用した。

3728FはフルカラーLED式種別表示器でリリースされた。

当初3798F中期仕様(4次車:3798F→3次車:3758F中期仕様)の現行仕様化をライトユニット交換に頼ろうとした。

3798Fと3728Fでライトユニットの相互交換まで進めたが3798Fへの[快速特急]採用により意義を失った。

その名残が発生品の3色LED式種別表示器に現れている。

種別表示器部には白色塗料が付着していた。

何の名目で施したか全く記憶に無い。

3708への起用に当たりステッカー切り出し失敗を際立たせる可能性がありペイントリムーバーで除去した。

薄緑色セルが特徴の3768から転用した行先表示器部品。

行先表示器部品は[A07 成田空港]が印刷された3768(3768F)からの発生品である。

3768Fは後期リニューアル工事施工編成仕様で製品のセル類は全て薄緑色が用いられていた。

黒色塗装部からは伺えないものの取付時にその出自が垣間見える。

現在の3708FはフルカラーLED式行先表示器に改造済で現状のまま転用も行えた。

しかし他編成と見附を揃えるため富士川車輌工業製ステッカーを貼付し車体へ取り付けている。

元3425用動力ユニットで使用していたTNカプラーSP擬3X。

車体への施工を終え下廻りの整備に移行した。

3818F中期仕様(3818F)との台車交換は3700形全編成のTNカプラーSP化が終了した後に行った。

そのため運転台側をTNカプラーSPからスカート付SPフレームTNダミーカプラーに交換するだけとなる。

SPフレームTNダミーカプラーは3400形3425現行仕様(3428F)で使用していたTNカプラーSP擬3Xを再用する。

3425の動力ユニット更新で2個モーター搭載動力ユニットは用途不要になった。

復心スプリングの固定に鉄釘を用いたTNカプラーSP擬3XはTNカプラーSP擬3の試作品である。

3150形のTNカプラーSP擬装着車への転用は鉄釘による固定に不安を抱き見送った。

TNカプラーSP擬3系のSPフレームを活かすTNダミーカプラー化は例が無かった。

妙な形状になったものの再加工はあっさり終えられている。

同時に復心スプリング固定への鉄釘起用は長期使用に向かなかったとも判った。

整形方法を改めたスカート。

スカートは3798現行仕様(4次車:3798F)からの転用品である。

3408F-1で予備品となったスカート付TNカプラーSPは3798F(リニューアル再生産品)の回着整備で転用された。

3400形,3700形非動力車はリニューアル再生産品からTR-180A床板に刷新された。

TR-180床板を基準にしたスカート位置では前面車体裾との空間を埋めきれず再接着を行っている。

以後の導入及び再入場編成でスカート付TNカプラーSPの使い回しを取り止める契機となった。

今日に至るまで起用機会に恵まれなかったが新3708F-2を成立させる重要な部品である。

スカートボス部の整形は平滑化から切除へ変更した。

その結果TNカプラーSP対応とも呼べる形状になった。

原則連結機会の無い車両へのTNカプラーSP装着を控える方針は変えていない。

あくまで作業単純化の一環で施工を改めている。

スカート付SPフレームTNダミーカプラー化された運転台側。

SPフレームTNダミーカプラーへのスカート接着は従来を踏襲した。

2箇所のジャンパ連結器モールド上にゴム系接着剤を盛りスカートを圧着させる。

スカート整形変更はスカート取付に一切影響は無く前面車体裾を基準に固定している。

SPフレームは2個モーター搭載動力ユニット用FS-547(047)動力台車との干渉を防ぐため後端部が短縮されていた。

そのため他のスカート付SPフレームTNダミーカプラー装着車とは若干見附が異なる。

しかし前面見附からは変化が伺えず十分な役割を果たせると思う。

3708[A05 特急 上野]:スカート装着。

類似の前面見附を持つ3728(3728F)。

最後に種別表示ステッカーを貼付する。

ライトケースは3色LED式種別表示器で3708F-2のプロトタイプに合致しない。

起用したステッカーは富士川車輌工業製ステッカーで運行番号,行先表示に揃えている。

なお現行仕様に据えるため新ROMのフルカラーLED表示とした。

ステッカーの切り出しは悪くなく上手く種別表示器内に収まってくれたと思う。

なお3728FにもフルカラーLED式種別表示器を採用しており前面見附は似通ったものとなった。

↓

3708 点灯試験[A05 特急 上野]:前照灯(現行仕様化)。

3708 点灯試験[A05 特急 上野]:尾灯(現行仕様化)。

3708F-2は一度集電板及び導電板の研磨を行っていた。

休車直前まで安定した点灯を保っており点灯試験でもその効果が継続している。

ライト基板は元3798装着時代から変更しておらずリニューアル再生産品までの仕様と同一である。

従って元登場時仕様時代と点灯照度は変わっていない。

リニューアル工事施工車には現行ライト基板を用いたかった。

しかし部品都合により見切られた箇所になっている。

↓

3708現行仕様前期リニューアル工事施工車(3708F-2:側面窓一部固定化再現施工)。

3728後期仕様(1次車:3728F リニューアル工事未施工車)。

3708は登場時仕様から現行仕様へ改まり竣工した。

この側面見附ならば3728Fとの共存も無理は感じられない。

側面窓固定部はマッキーによる簡易再現のため窓サッシモールドが残っている。

幸い側面窓枠直下に位置し側面や妙な角度から光源を受けない限りは誤魔化せると思われる。

3708+3761 (3708F-2+3768F:前期リニューアル工事施工車+後期リニューアル工事施工車)。

グリーンマックス製3700形リニューアル工事施工編成は3768Fのリリースで初登場した。

但しUVカットガラス化された後期リニューアル工事施工編成である。

同じリニューアル工事施工車でも異なる仕様となり3708は一味違った雰囲気になったと思う。

今後の入場は3701を経て非動力中間車に移行する予定である。

当初予定の後期仕様化では3708,3701の竣工を以て暫定竣工から[暫定]が外れるだけだった。

現行仕様化が決定しジオマトリックス製[K'SEI]CIマークインレタ転写は折り返し地点に変わった。

3701を含め妻面窓セルの撤去が重要となる。

ただインレタ転写に比べ難易度は下がるため精神的負荷は最低限で済むだろう。