温存。

グリーンマックス製京成3700形3768F後期仕様リニューアル工事施工編成(3768F)はM2c車の第二次整備が残る。

工程数が多く単独入場とし3761を入場させた。

作業と行先表示類絞込が並行する珍しい事例となった。

京成3700形3761 3次車 後期仕様 リニューアル工事施工車(3768F)。

平時は導入決定直後にプロトタイプを定める。

回着予定のマイクロエース製京成新3000形3002F現行仕様(3002F)も既に内定している。

3768Fは製品仕様を勘違いしリニューアル工事未施工編成かと思い込んでいた。

量産試作品でようやく早合点に気付いた。

内定済の行先表示類を取消したものの3768Fの回着は再設定に取り掛かる前だった。

整備の傍らでダイヤデータを探る詰まった工程になっている。

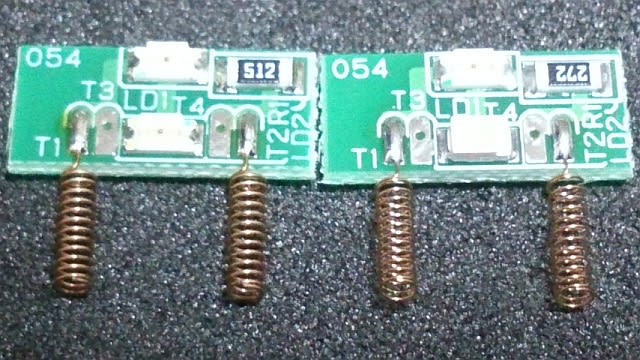

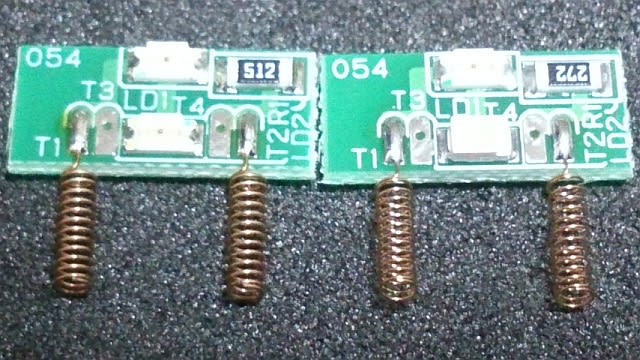

SPフレームTNダミーカプラーを供出した3300形モハ3320,モハ3341現行色後期仕様(3320F-1)。

グリーンマックス製京成3400形,3700形は旧製品時代から前面車体裾とスカートの空間が気になる箇所だった。

スカートマウントの設計により避けられない現象である。

この弱点はTR-180A床板が採用されたリニューアル再生産品でも引き継がれている。

少しでも間隔を狭める対策として3400形,3700形M2c車ではスカート付TNカプラーSPを採用した。

3768,3761も同様の施工を施し一体感を演出させる。

但し既存編成とは異なりTNカプラーSPは使用しない。

その代わりSPフレームTNダミーカプラーを活用する。

ほぼ同一の外観を持つダミーカプラー (TNカプラーSP,SPフレームTNダミーカプラー)。

SPフレームTNダミーカプラーはTNカプラーSP擬製作時等の発生品を組合せた独自の再生部品である。

連結器部品はTNカプラーが出自だがそれ以外はTNカプラーSPの部品を用いている。

敢えて製作するダミーカプラーではなく採用車両から捻出を図った。

TNカプラーからの交換を経たマイクロエース製京成3300形はSPフレームTNダミーカプラー採用編成が存在する。

供出編成はマイクロエース製京成3300形3320F現行色後期仕様(3320F-1:6両編成)とした。

現在のところモハ3320,モハ3341の連結機会は無い。

行先表示類は[普通 上野]だが将来的に2+6編成を組む可能性が残る。

3300形では優先的にTNカプラーSP交換対象に挙がった。

SPフレームTNダミーカプラーとTNカプラーSPの外観差は少ない。

復心スプリングの供出により連結機構は殺されている。

3700形はM2c車運転台側の連結機会が無くダミーカプラーでも不都合は生じない。

更にスカート付TNカプラーSP化すると3400形,3700形間での融通しか利かなくなる。

万が一の予備品確保策を兼ね3768FでのSPフレームTNダミーカプラー起用に至った。

入工中の3761。

3700形M2c車は第一次整備で誘導無線アンテナを設置した。

第二次整備はTNカプラーSP化と行先表示類変更が主工程となる。

先に車体関連の整備を完了させ最後にスカート付SPフレームTNダミーカプラー化に着手する。

最初に行先表示類変更準備に取り掛かった。

3768Fでは今後の表示類変更に備え側面窓セルに小細工を施す。

そのためライトユニット撤去が必要条件になった。

ライトユニットの取り外しは3400形,3700形各編成で繁く行ってきた工程である。

やや強引に感じるが手慣れた方法になっている。

3761も基本構造に変更は無い。

先ず前面二平面折妻頂点部の車体とライトユニットの間に爪楊枝を差し込む。

次にプラスチックドライバーで両前尾灯を下方向へ押し込むと種別表示器が半分程度車体に隠れる。

後は引き出すだけでライトユニットの撤去は完了する。

整形した運転台側側面窓セル上端部。

側面窓セルの運転台側上端部を斜めに切断した。

これにより屋根板を撤去するだけで行先表示器部品の取り外しが可能になりライトユニットの都度着脱が廃せる。

複雑な構造を持つ3700形M2c車だが何故か3700形は行先表示類変更が多い。

ライトユニット撤去は種別表示ステッカー剥離が付帯するためどうしても措置を採っておきたかった。

この施工で以後ライトユニットを取り外す機会はライト基板交換時だけに限られると思う。

分解したライトユニット。

ここで嫌な事を思い出した。

3818,3811中期仕様(3818F)での種別幕ステッカー切り出し失敗が過ぎった。

3768Fに採用する種別表示ステッカーはフルカラーLED式の富士川車輌工業製である。

殆ど予備が無く一度でそれなりの見栄えにしたい。

そこで種別表示印刷の消去を決断した。

種別表示器が黒地に変わればステッカー切り出しの甘さを誤魔化せると考えた。

製品案内で3768Fから前照灯発光色温度の変更が告知されていた。

何処まで部品が変更されたかまでは判らない。

極力流用を図り運転台側ライトケースだけの交換とする。

ライトユニットの分解は初となった。

運転台側ライトケースに室内側ライトケースが嵌合する2pcs式で思いの外単純な構造である。

側板へ伸びる運転台側ライトケースを撓ませると室内側ライトケースが撤去できる。

ライト基板は各ライトケースの嵌合部に挟まれているだけで容易に取り外せた。

3701(3708F-2)から撤去したライトユニット。

3761の[特急]表示は被膜強度都合と発色の良さから剥離を見送った。

代替品は休車中の3701元登場時仕様(3708F-2)から捻出している。

3701は長らく製品印刷の[特急]種別幕を維持していた。

3708F登場時仕様(3708F-1:再生産品)の出場で[特急]種別幕を保持する理由を失った。

尚且つプロトタイプ変更が確定的でライトケース供出車となった。

印刷済の[特急]種別幕は白地部が劣化しており剥離にも向いていた。

新旧ライト基板 (3701用,3768用)。

新ライト基板はLEDチップの張り出しがやや大きい。

一方ライトケースに変更は無い模様で嵌合に支障しないと思えた。

転用は運転台側ライトケースのみで前照灯用及び尾灯用プリズムの形状は確認していない。

なお3701から捻出した運転台側ライトケースの[特急]種別幕はペイントリムーバーで消去している。

部品を入れ替え各々のライトケースを組み立てた。

何れも元通りに嵌合し不都合は感じられない。

完成した3761用ライトユニット。

今度は行先表示類の変更へ取り掛かった。

ここでプロトタイプを定まったと同時に行先表示器部品の交換が決定している。

3761の行先表示器部品は薄緑色のプラスチックに印刷がなされたものだった。

3768Fの窓関連部品は徹底的に薄緑色地で統一したらしい。

行先表示器部品は3791現行仕様(3798F)から転用する。

透明プラスチック部品へ変更されるが前面窓セルが薄緑色で影響は殆ど出ていない。

3791から転用される行先表示器部品。

運行番号と行先表示は3791から引き継ぎ富士川車輌工業製ステッカーの温存策とした。

これで行先表示類変更準備の大半が終了する。

種別表示貼付はスカート付SPフレームTNダミーカプラー化前へ廻し車体の組立に戻った。

部品を交換したライトユニットは問題なく装着出来た。

新ライト基板採用による成形変更は無かったらしい。

行先表示器部品は試験を兼ね屋根上側から取り付け運転台側側面窓セル上部成形の効果を確認している。

車体整備で打ち切りとなった3761。

予定には無かった運転台側ライトケースの交換で作業進行計画に大幅な狂いが生じた。

既に日付を大きく跨いでしまい3761の第二次整備は分割し車体関連で一区切りとした。

残る工程は足廻り中心となる。

スカート付SPフレームTNダミーカプラー化前には種別表示ステッカーの切り出しが待つ。

第二部もそれなりに時間を要すると覚悟している。

グリーンマックス製京成3700形3768F後期仕様リニューアル工事施工編成(3768F)はM2c車の第二次整備が残る。

工程数が多く単独入場とし3761を入場させた。

作業と行先表示類絞込が並行する珍しい事例となった。

京成3700形3761 3次車 後期仕様 リニューアル工事施工車(3768F)。

平時は導入決定直後にプロトタイプを定める。

回着予定のマイクロエース製京成新3000形3002F現行仕様(3002F)も既に内定している。

3768Fは製品仕様を勘違いしリニューアル工事未施工編成かと思い込んでいた。

量産試作品でようやく早合点に気付いた。

内定済の行先表示類を取消したものの3768Fの回着は再設定に取り掛かる前だった。

整備の傍らでダイヤデータを探る詰まった工程になっている。

SPフレームTNダミーカプラーを供出した3300形モハ3320,モハ3341現行色後期仕様(3320F-1)。

グリーンマックス製京成3400形,3700形は旧製品時代から前面車体裾とスカートの空間が気になる箇所だった。

スカートマウントの設計により避けられない現象である。

この弱点はTR-180A床板が採用されたリニューアル再生産品でも引き継がれている。

少しでも間隔を狭める対策として3400形,3700形M2c車ではスカート付TNカプラーSPを採用した。

3768,3761も同様の施工を施し一体感を演出させる。

但し既存編成とは異なりTNカプラーSPは使用しない。

その代わりSPフレームTNダミーカプラーを活用する。

ほぼ同一の外観を持つダミーカプラー (TNカプラーSP,SPフレームTNダミーカプラー)。

SPフレームTNダミーカプラーはTNカプラーSP擬製作時等の発生品を組合せた独自の再生部品である。

連結器部品はTNカプラーが出自だがそれ以外はTNカプラーSPの部品を用いている。

敢えて製作するダミーカプラーではなく採用車両から捻出を図った。

TNカプラーからの交換を経たマイクロエース製京成3300形はSPフレームTNダミーカプラー採用編成が存在する。

供出編成はマイクロエース製京成3300形3320F現行色後期仕様(3320F-1:6両編成)とした。

現在のところモハ3320,モハ3341の連結機会は無い。

行先表示類は[普通 上野]だが将来的に2+6編成を組む可能性が残る。

3300形では優先的にTNカプラーSP交換対象に挙がった。

SPフレームTNダミーカプラーとTNカプラーSPの外観差は少ない。

復心スプリングの供出により連結機構は殺されている。

3700形はM2c車運転台側の連結機会が無くダミーカプラーでも不都合は生じない。

更にスカート付TNカプラーSP化すると3400形,3700形間での融通しか利かなくなる。

万が一の予備品確保策を兼ね3768FでのSPフレームTNダミーカプラー起用に至った。

入工中の3761。

3700形M2c車は第一次整備で誘導無線アンテナを設置した。

第二次整備はTNカプラーSP化と行先表示類変更が主工程となる。

先に車体関連の整備を完了させ最後にスカート付SPフレームTNダミーカプラー化に着手する。

最初に行先表示類変更準備に取り掛かった。

3768Fでは今後の表示類変更に備え側面窓セルに小細工を施す。

そのためライトユニット撤去が必要条件になった。

ライトユニットの取り外しは3400形,3700形各編成で繁く行ってきた工程である。

やや強引に感じるが手慣れた方法になっている。

3761も基本構造に変更は無い。

先ず前面二平面折妻頂点部の車体とライトユニットの間に爪楊枝を差し込む。

次にプラスチックドライバーで両前尾灯を下方向へ押し込むと種別表示器が半分程度車体に隠れる。

後は引き出すだけでライトユニットの撤去は完了する。

整形した運転台側側面窓セル上端部。

側面窓セルの運転台側上端部を斜めに切断した。

これにより屋根板を撤去するだけで行先表示器部品の取り外しが可能になりライトユニットの都度着脱が廃せる。

複雑な構造を持つ3700形M2c車だが何故か3700形は行先表示類変更が多い。

ライトユニット撤去は種別表示ステッカー剥離が付帯するためどうしても措置を採っておきたかった。

この施工で以後ライトユニットを取り外す機会はライト基板交換時だけに限られると思う。

分解したライトユニット。

ここで嫌な事を思い出した。

3818,3811中期仕様(3818F)での種別幕ステッカー切り出し失敗が過ぎった。

3768Fに採用する種別表示ステッカーはフルカラーLED式の富士川車輌工業製である。

殆ど予備が無く一度でそれなりの見栄えにしたい。

そこで種別表示印刷の消去を決断した。

種別表示器が黒地に変わればステッカー切り出しの甘さを誤魔化せると考えた。

製品案内で3768Fから前照灯発光色温度の変更が告知されていた。

何処まで部品が変更されたかまでは判らない。

極力流用を図り運転台側ライトケースだけの交換とする。

ライトユニットの分解は初となった。

運転台側ライトケースに室内側ライトケースが嵌合する2pcs式で思いの外単純な構造である。

側板へ伸びる運転台側ライトケースを撓ませると室内側ライトケースが撤去できる。

ライト基板は各ライトケースの嵌合部に挟まれているだけで容易に取り外せた。

3701(3708F-2)から撤去したライトユニット。

3761の[特急]表示は被膜強度都合と発色の良さから剥離を見送った。

代替品は休車中の3701元登場時仕様(3708F-2)から捻出している。

3701は長らく製品印刷の[特急]種別幕を維持していた。

3708F登場時仕様(3708F-1:再生産品)の出場で[特急]種別幕を保持する理由を失った。

尚且つプロトタイプ変更が確定的でライトケース供出車となった。

印刷済の[特急]種別幕は白地部が劣化しており剥離にも向いていた。

新旧ライト基板 (3701用,3768用)。

新ライト基板はLEDチップの張り出しがやや大きい。

一方ライトケースに変更は無い模様で嵌合に支障しないと思えた。

転用は運転台側ライトケースのみで前照灯用及び尾灯用プリズムの形状は確認していない。

なお3701から捻出した運転台側ライトケースの[特急]種別幕はペイントリムーバーで消去している。

部品を入れ替え各々のライトケースを組み立てた。

何れも元通りに嵌合し不都合は感じられない。

完成した3761用ライトユニット。

今度は行先表示類の変更へ取り掛かった。

ここでプロトタイプを定まったと同時に行先表示器部品の交換が決定している。

3761の行先表示器部品は薄緑色のプラスチックに印刷がなされたものだった。

3768Fの窓関連部品は徹底的に薄緑色地で統一したらしい。

行先表示器部品は3791現行仕様(3798F)から転用する。

透明プラスチック部品へ変更されるが前面窓セルが薄緑色で影響は殆ど出ていない。

3791から転用される行先表示器部品。

運行番号と行先表示は3791から引き継ぎ富士川車輌工業製ステッカーの温存策とした。

これで行先表示類変更準備の大半が終了する。

種別表示貼付はスカート付SPフレームTNダミーカプラー化前へ廻し車体の組立に戻った。

部品を交換したライトユニットは問題なく装着出来た。

新ライト基板採用による成形変更は無かったらしい。

行先表示器部品は試験を兼ね屋根上側から取り付け運転台側側面窓セル上部成形の効果を確認している。

車体整備で打ち切りとなった3761。

予定には無かった運転台側ライトケースの交換で作業進行計画に大幅な狂いが生じた。

既に日付を大きく跨いでしまい3761の第二次整備は分割し車体関連で一区切りとした。

残る工程は足廻り中心となる。

スカート付SPフレームTNダミーカプラー化前には種別表示ステッカーの切り出しが待つ。

第二部もそれなりに時間を要すると覚悟している。