【2016年1月30日】

東京4日目、4番目(最後)の美術展だが、これを見ようと決める時にはわずかのためらいもあった。プラド美術館といえば、ゴヤを中心とする宮廷美術ばかりが思い出される。そのような絵は、美術的な素晴らしさはさておき、描かれる主題が私とは無縁の感じが強いのである。とくに王侯貴族の肖像画は、その人物たちが実在していたにもかかわらず私のリアルと間のどこにも通路が見出せないように思ってしまうのだ。それに比べれば、神話やファンタジーの方が私のどこかと通底する道筋が存在するように思える。

美術館展であれば王侯貴族の肖像画ばかりではないだろうと思い定めて、開館時刻に合わせて出かけたのだが、200人以上並んでいる。列を整理している館員に尋ねる人がいて、明日が最終日のための混雑だろうということだった。いつもよりずっと早めにやってきたのはプラド美術館の誇るたくさんのビッグネームの威力を恐れたからだが、やはり想像通りの人出である。

この美術展は、プラド美術館のコレクションの中から「小さなサイズ」の作品に焦点を当てて構成されている。この点でも、権力を誇示するかのように威圧的に壮大な王侯貴族の肖像画はないらしいので少し気分が楽になった。

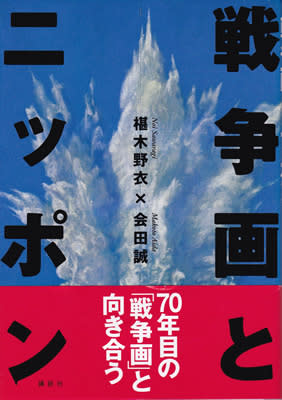

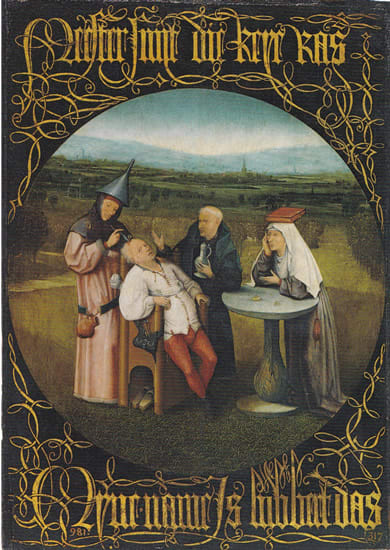

ヒエロニムス・ボス《患者の石の除去》1500-10年頃、油彩/板、

48.5×34.5cm (図録、p. 33)。

【左】グイド・レーニ《祈る聖アポロニア教》1600-03年頃、油彩/銅板)、28×20cm行 (図録、p. 50)。

【右】グイド・レーニ《聖アポロニアの殉教》1600-03年頃、油彩/銅板)、28×20cm行 (図録、p. 51)。

名前は有名でも(私が知っているくらいだから有名に違いないが)あまりその作品を見たことがない画家がいる。ヒエロムニス・ボスもグイド・レーニも、私にとってはそのような画家である。

《患者の石の除去》は、ボスの絵画に期待してしまうようなおどろおどろしいまでの幻想性はほとんどないが、患者の頭頂から石(?)を取り出すという奇妙な光景を描いていて、絵に込められた寓意や風刺がどんなものかと引き込まれてしまう。とはいえ、いくら絵を凝視しても意味されていることが明瞭になるわけではない。図録解説を引用しておく。

老人と、頭上に書物を頂く女性の前で、あたかも帽子であるかのように漏斗をさかさまにかぶった外科医が、患者の頭からチューリップの花を引き出している。女性の頭上の書物は科学の重要さを、外科医の漏斗は愚行を暗示する。チューリップの花は、机の上に置かれた花と同様、外科医のポケットに収められることになる金のシンボルである。 (図録、p. 179)

カラヴァッジョは特別として、レーニはグエルチーノと並ぶバロキスムの画家(だと私は思いこんでいる)で、その作品を見たいとずっと思っていた画家の一人である。

バロックの画家らしく、ともに殉教する聖アポロニアを描いた作品である。やっとこで歯を抜かれるという拷問の様子と、焚刑で昇天する聖アポロニアが天使によって救済の印である冠をいただく場面が描かれている。この逸話によって聖アポロニアのアトリビュートとして「やっとこ」と「歯」が《聖アポロニアの殉教》にも描かれている。

バロックの宗教画は大聖堂に架けられるような大作のイメージが強いが、レーニの二作品の主題はバロックの画家らしいのだが、とても小さな作品で、私的な祈りの小部屋に飾られていたのかもしれない。レーニの作品はもう一点《花をもつ若い女》が展示されていて、81×62cmのやや大き目の絵であるが、タイトル通りの女性の半身像で、宗教画ではない。

【左】カルロ・マラッティ《眠る幼子イエスを藁の上に横たえる聖母》1656年頃、油彩/板、

直径36cm (図録、p. 53)。

【右】アダム・エルスハイマーと工房《ヘカベの家のケレス》1605年頃、油彩/銅板、

30×25cm (図録、p. 61)。

バロックの時代になってキアロスクーロが際立ってくるように私には思えるが、そういう点でカルロ・マラッティの《眠る幼子イエスを藁の上に横たえる聖母》は「際立った」印象の作品である。タイトルにある「幼子イエス」と「藁」と「聖母」にのみ光が当たって、背景は闇に沈んでいる。ラ・トゥールの絵を思い出させるような明暗の描き方で、主題の中心に引き付けられるような魅力がある。

マラッティと同様、アダム・エルスハイマーも私にはまったく初見の画家である。前者はイタリア、後者はドイツの画家だという。《ヘカベの家のケレス》もその明暗が描き出す情景が魅力的な絵だが、主題の神話についてはまったく見当がつかない。図録解説によれば次のような神話である。

女神ケレスが、冥府の王プルート(ハデス)に連れ去られた娘プロセルピナ(ペルセポネー)を捜し歩いていて、ある小屋にたどり着いた時、老婆が差し出したお茶をむさぼり飲む姿を見て少年が嘲笑ったため、ケレスは怒り狂って少年をトカゲに変えてしまったという。 (図録、p. 184)

奥の方に小さな灯が見え、そこで二人の人物が乳しぼりをしていて、明暗ばかりではなく、日常的な農民の情景とも対比させることで、突然現れた女神の存在を強調しているかのようだ。

【左】バルトロメ・エステバン・ムリーリョ《ロザリオの聖母》1650-55年頃、油彩/カンヴァス、

166×112cm (図録、p. 76)。

【右】ニコラ・プッサン《ノリ・メ・タンゲレ(我に触れるな)》1653年、油彩/板、47×39cm

(図録、p. 84)。

ムリーリョもプッサンも有名だが作品をあまり見たことがない画家である。バルトロメ・エステバン・ムリーリョの《ロザリオの聖母》では、聖母子が暗闇から浮かび上がるように描かれ、マントの青と衣の赤の対比も美しいが幼子を中心とするハイライトが見る者の目の動きをそこに止めるかのようだ。初々しい若さのマリアも魅力的だが、興味深そうに見つめ返すイエスの幼子らしい表情も、宗教画にありがちな硬質の聖性とは大きく異なる柔らかな雰囲気がある。それでいながら構図が端正であることもこの絵の魅力の一つに違いない。

私は二コラ・プッサンを風景画の祖のように思い込んでいたので、プッサンの風景画をずっと期待していた。しかし、プッサンもまたバロキスムの画家で、《ノリ・メ・タンゲレ(我に触れるな)》の主題はキリストとマグダラのマリアである。どことなく淡い色彩と柔らかいキリストの表情にいくぶん不思議な感じを受けた。どうも私は聖性というものに厳しさと鮮明さを見ようとしているのかもしれないのだが、プッサンのこの絵はそのようなニュアンスから少しばかり離れている。ムリーリョもプッサンももっとまとめて見たいという思いを強くした。

ヘンドリック・ファン・ステーンワイク《大祭司の家の中庭のイエス》1600-49年、油彩/銅板、

41×50cm (図録、p. 97)。

ヘンドリック・ファン・ステーンワイクの《大祭司の家の中庭のイエス》は、ほぼ同じ構造の建築物と光源の配置で描かれた《聖ペテロの否認》と並んで展示されていた。この絵もまたキアロスクーロの明暗の魅力に満ちた作品だが、聖書のエピソードと建築物のどちらが主題なのか見まがうような作品である。夜の闇の中で、建物の中に置かれた燭光の映りぐあい、強弱によって建物の立体的な構造を瞬間的に把握させるというきわめて演劇的な要素の強い作品となっている。

フランシスコ・ゴヤ・ルシエンテス《レオカディア・ソリーリャ?》1814-16年、

油彩/カンヴァス、82.5×58.2 cm (図録、p. 149)。

人物画、肖像画の前はできるだけ気合を入れず静かに通り抜けようと思っていたのだが、《レオカディア・ソリーリャ?》の前ではさすがに足が止まった。この女性が美しいのか、この絵が美しいのか判然としないという優れた絵の典型のような作品である。背景が暗く、女性だけにハイライトが当たっているという明暗も印象深さを強くする。

この絵の前に来るまで、ベラスケス、ティントレット、ルーベンス、ブリューゲルなど名だたる画家の作品があって、絵というよりは名前に圧倒されていたのだが、《レオカディア・ソリーリャ?》はけっしてゴヤという名前(だけ)に圧倒されたわけではない。

【左】ライムンド・デ・マドラーソ・イ・ガレータ《セビーリャ大聖堂のサン・ミゲルの中庭》1868年、油彩/板、

15.8×10cm (図録、p. 158)。

【右】ビセンテ・パルマローリ・ゴンサレス《手に取るように》1880年、油彩/板、43×22cm

(図録、p. 165)。

《セビーリャ大聖堂のサン・ミゲルの中庭》は、まったく文句のない素晴らしい小品である。ほんとうに小さい作品なのだが、中庭の持つ安らいだ空間の詳細がいかんなく描かれているし、しゃがんだり寝転がったりしている子どもたちもとてもいい雰囲気を醸し出している。ただ、こうした良品の世界に浸るには、私の近眼も老眼も度が進みすぎていることにすこしばかり苦しんだという問題だけが残った。

ビセンテ・パルマローリ・ゴンサレスの《手に取るように》は、モネの《日傘の女性》や《浜辺のカミーユ》を思い出させる作品である。優雅な服装やのびやかな肢体、日傘を左手に抱えて双眼鏡をのぞく仕草の女性が魅力的に描かれているのだが、取り上げた理由はもう一つある。

浜辺の風景だが、女性(モデル)がスタジオに立っているような印象を受けたのである。外光の当たりぐあいをうまく理解できなかったのである。たしかに帽子の下に影があるが、人物全体には影が少なく、スタジオ内でフラッシュの反射光をまわらせることで影のない柔らかいポートレートを撮ったような印象がしたのである。海岸の風景は普通の晴天ないしはうす曇りのようで、光線という点において人物と風景は切り離されているように思えて、しばらく眺めては考え込んだのである。

美術館は不思議なところである。たいていの場合、画家の絵を見てその画家を知るよりも、じつに多くの画家を私は知らないのだということをしみじみと知って美術館から帰るのである。美術展に行けば行くほど、知らない画家がたくさんいるという確信がどんどん増えて行って、私の知らない画家たちの世界の広大無辺さもどんどん広がっていって、呆然とするほどである。美術館からの帰り道は、絵を見た楽しみの名残りと困惑とがない交ぜになったまま歩いていることに気づく。

[1] 『プラド美術館展――スペイン宮廷 美への情熱』図録(以下、『図録』)(読売新聞東京本社、2015年)。

[2] 『グエルチーノ展 ―よみがえるバロックの画家』(TBSテレビ、2015年)。

街歩きや山登り……徘徊の記録のブログ

山行・水行・書筺(小野寺秀也)

日々のささやかなことのブログ

ヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)