豊臣秀吉の城の縄張系譜考察

城郭ビイスタ論 上文字クリック

◆対談者

長谷川先生!城郭ビイスタ論動画の視聴者数

がどん増殖して1100人以上もあり驚いてます。

◆みんな

そりゃそうよ!私達は社会的肩書きや著書だ

けで城郭研究家の資質や実力を軽率に判断し

ませんわ!長谷川先生の元に集まる人々とは

慧眼ある優れた人、賢者の人々皆様なのです!

◆一般様

慧眼「けいがん」って一体何の意味ですか?

◆みんな

軽率で浅いのでは無い!

素早く深いと言う事よ!

信長が藤吉郎を一目みてお前を即刻採用する

と言うような人間の本質や資質を瞬時に洞察

看破できる人間観察力に非常に優れた人達よ!

▼永禄年間

『信長公記』には墨俣要害の文言が登場する

後世の『絵本太閤記』には秀吉最初の築城と

して登場するが彼の城が岐阜県墨俣に存在し

た墨俣城なのかは確証がもてない。また墨俣

宿絵図に「城あと」が登場するが縄張は不明。

「扇型放射縄張」と推定されるが確証はない。

▼三角洲のデルタを利用し放射線状に三重に縄張したものか不明

確かに町割や水路や河川から復元すると城郭縄張とも言えようか?

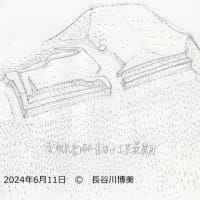

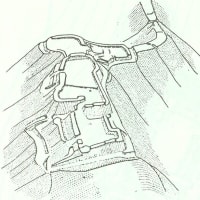

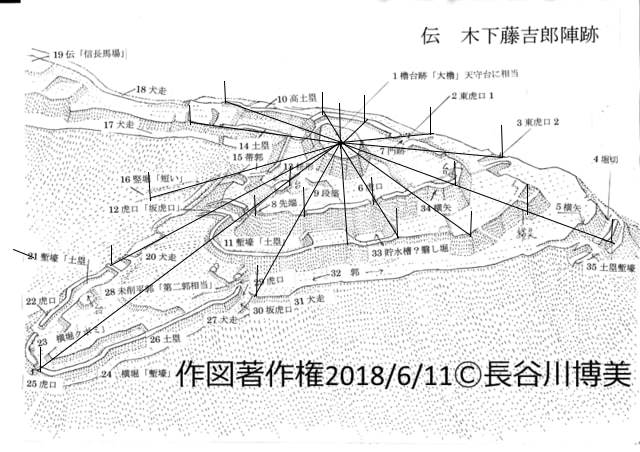

▼元亀年間 木下藤吉郎は織田信長の部将とし虎御前山城を築城

中央大櫓より放射状に三段に堅固に小谷城に向けて縄張築城した。

「中央放射型縄張」この遺構は令和の現代も確実に虎御前山に現存。

「三角型デルタ形状縄張」とも言えようか?

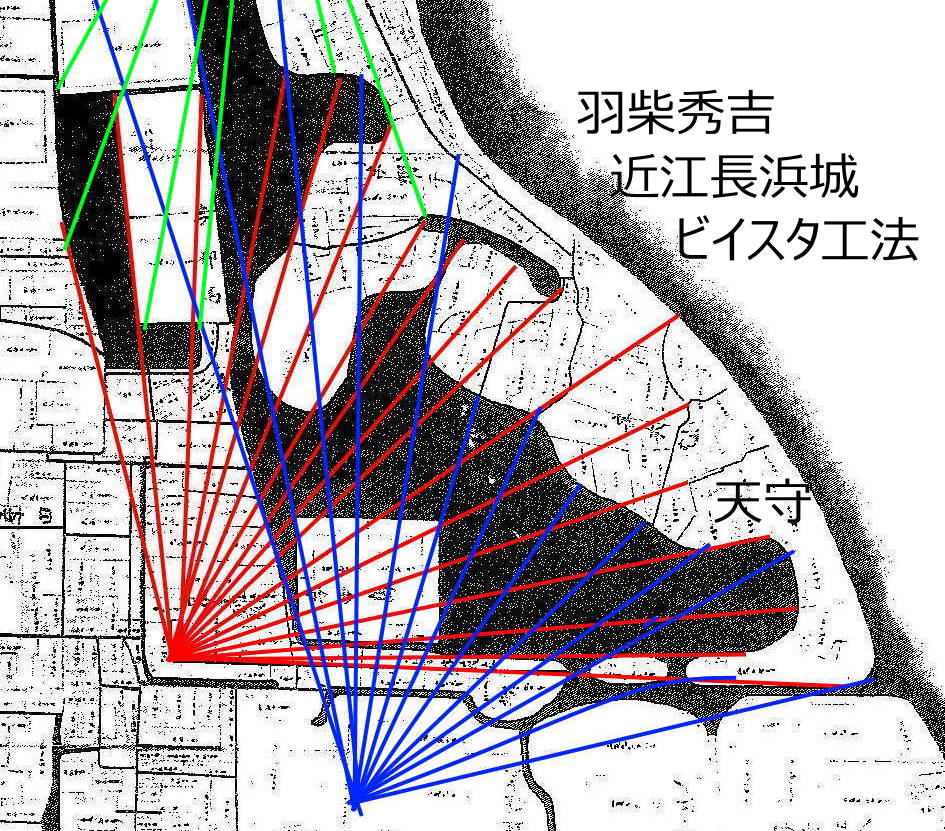

▼天正2年 羽柴筑前守秀吉となり北近江に長浜城を築城した。

「扇型放射縄張」明治期地籍図より概略的に長浜城の縄張復元。

▼元亀3年『信長公記』には未だ羽柴藤吉郎秀吉が在城し

越前一向一揆鎮圧に向かう岐阜の信長軍全軍に兵糧を提供

「中央放射型縄張」小谷城 本丸は令和の現代も現存する。

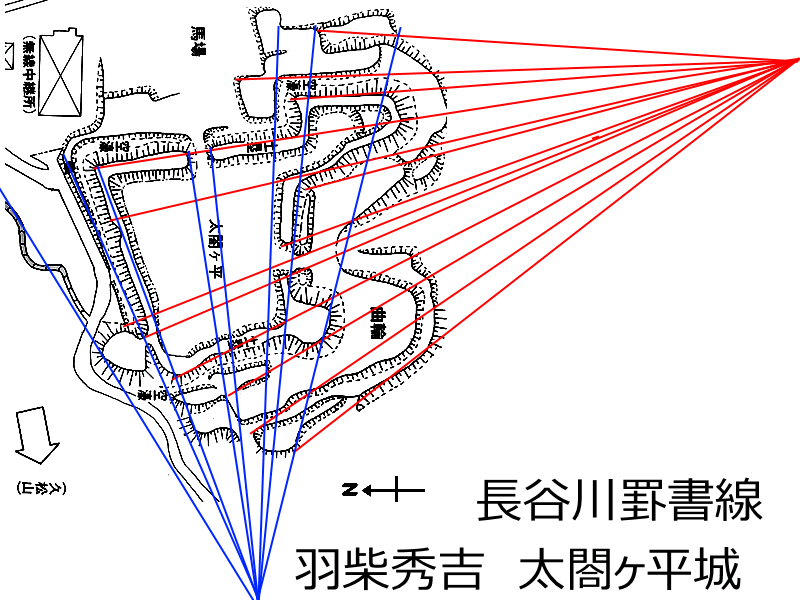

▼天正5年 秀吉は鳥取城攻めに際して太閤ケ平に築城する。

二方向「扇型放射型縄張」横矢、相横矢の縄張が素晴らしい。

▼一部クサビ型縄張を展開している。

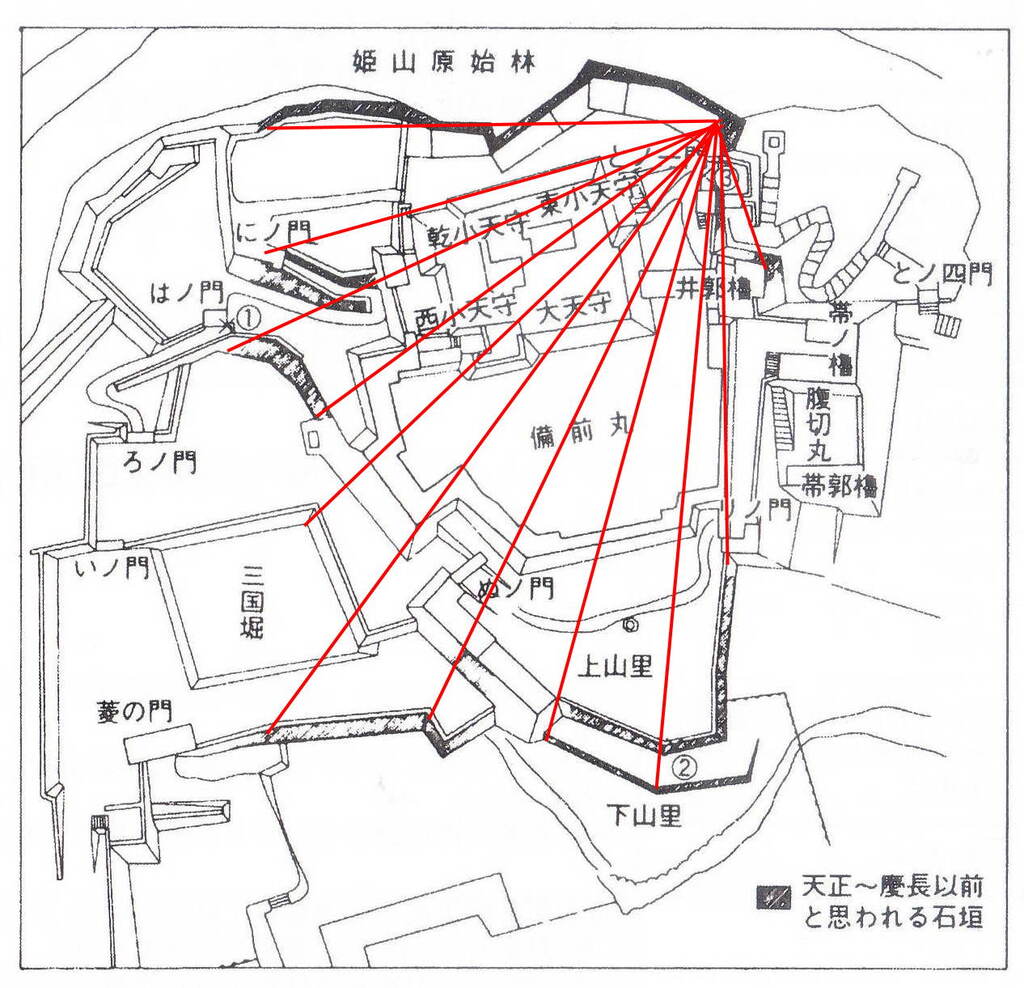

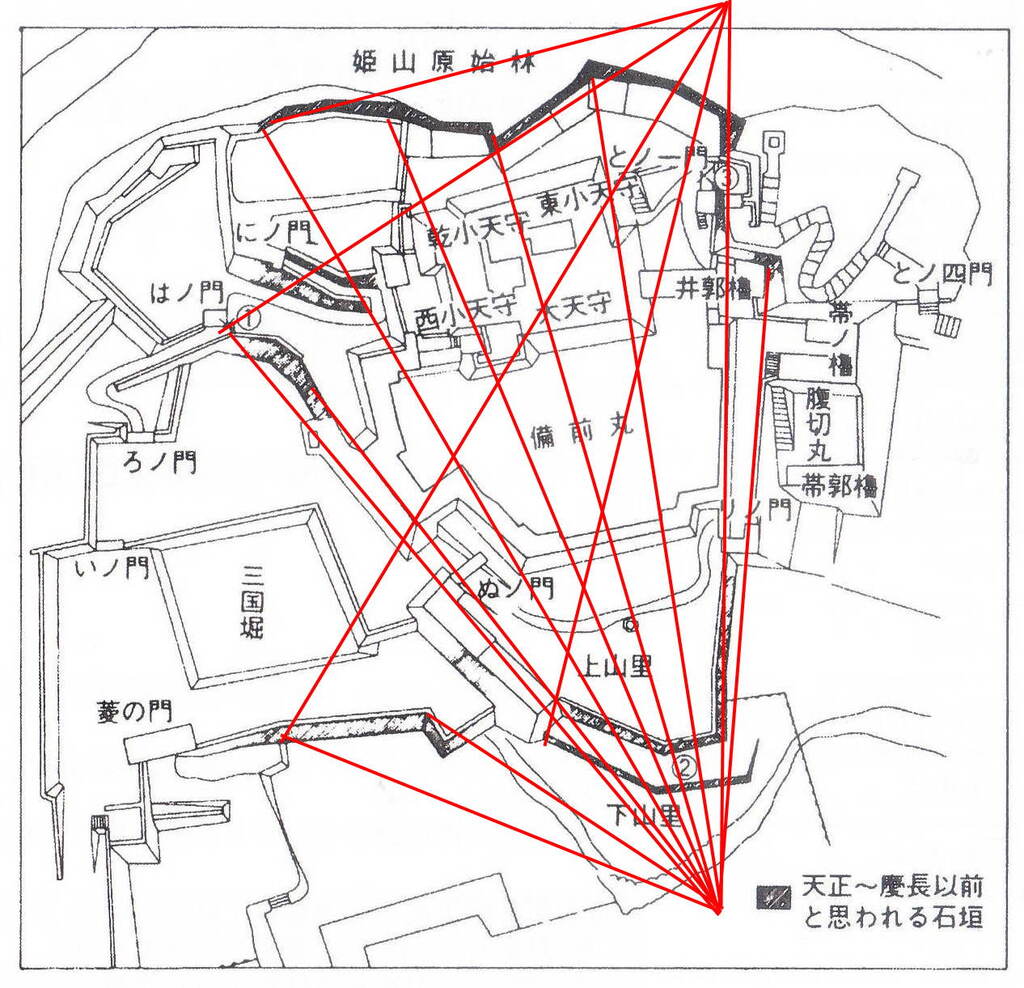

▼1577年(天正5年)秀吉は播磨姫路城を築城する秀吉時代の

石垣縄張は完全には復元不可能。「扇型放射型縄張」か?

▼「扇型放射型縄張」か?三角形「様式」?

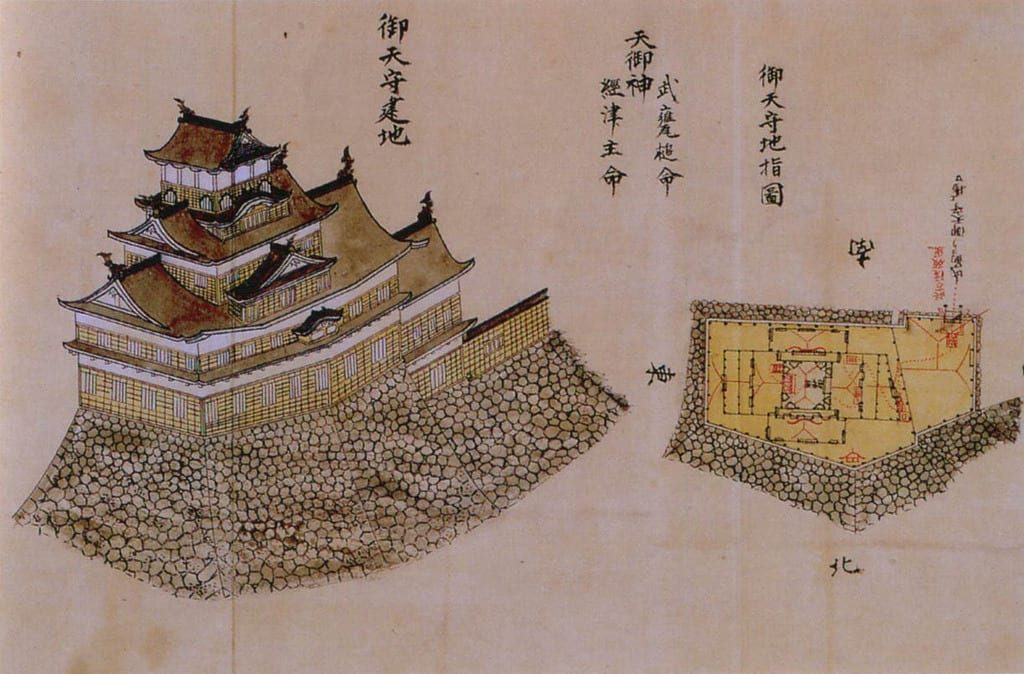

▼「中央放射型縄張」か?秀吉の天正大坂城は中央放射型だ。

▲長谷川

「中央放射型」

「扇型放射型」

複数「放射型」三者の融合かもしれません。

▼天正4年織田信長の安土城が築城され伝秀吉邸「扇型放射縄張」

御殿の扇状配置、櫓台のクサビ状縄張何れも素晴らしい洗練度だ。

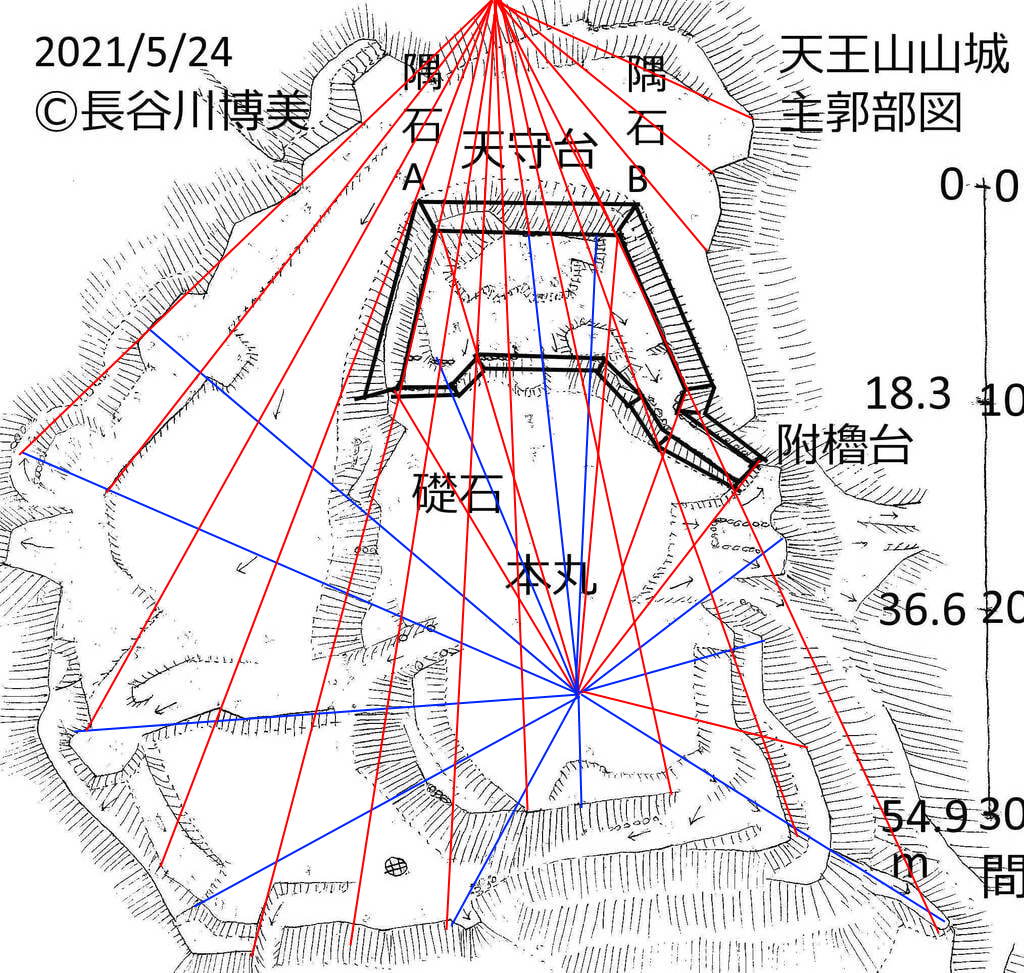

▼天正10年本能寺に倒れた織田信長の仇敵、明智光秀を山崎合戦

で破り、天王山 山頂に三階の天守を含む築城を開始した後廃城。

多数の「扇型放射状縄張」を用いている。

赤色測量写真には「扇型放射状縄張」で施工されている。

▼天王山城の天守台を測量すると「扇型放射状縄張」で施工。

▼秀吉は中国地方進出において備前宇喜多氏と提携関係を気付く

典型的な「中央放射型縄張」と思われ宇喜多中納言秀家の城郭

▼岡山城は放射状縄張の影響を受けて不整形天守閣である。

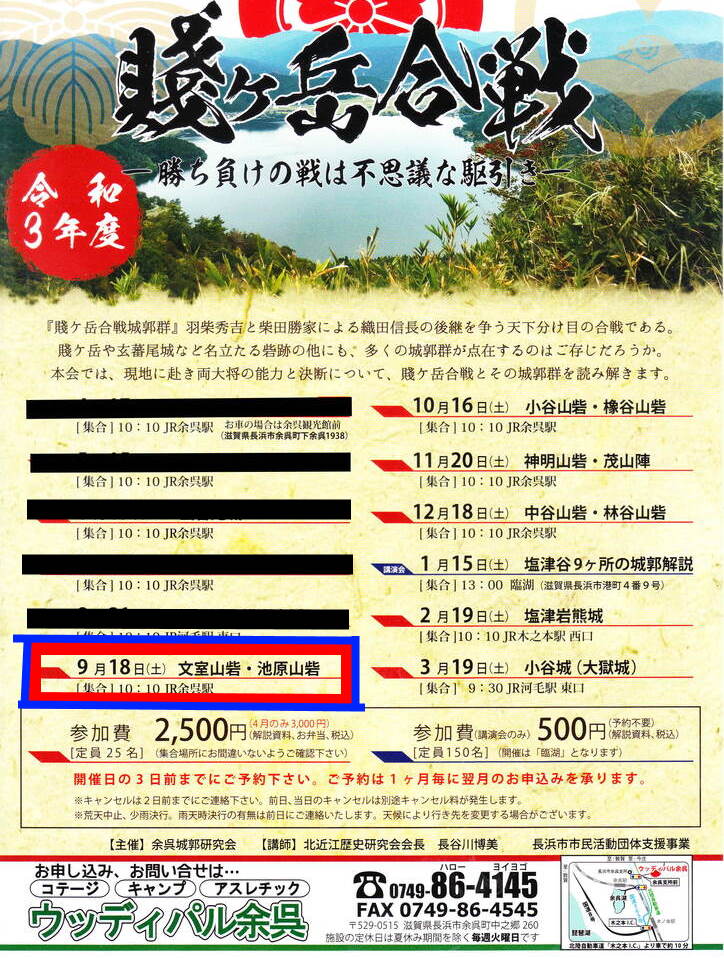

▼天正11年 賤ケ岳合戦で羽柴秀吉と秀長は田上山に築城。

「扇型放射状縄張」▼図面左側の横矢は秀吉特異のクサビ型

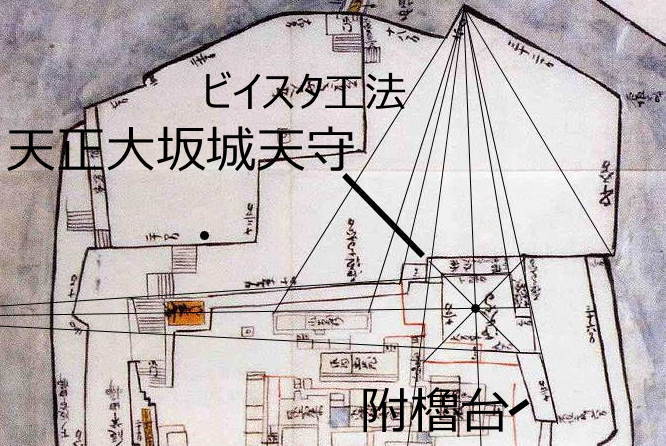

▼羽柴秀吉は賤ケ岳合戦に勝利し天正12年頃より大坂城築城

「中央放射線縄張」宇喜多氏の岡山城と同じく中央より測量。

▼秀吉の天正大坂城天守も正方形ではなく歪な天守台である。

「扇型放射縄張」を駆使して縄張している。得意クサビ型だ。

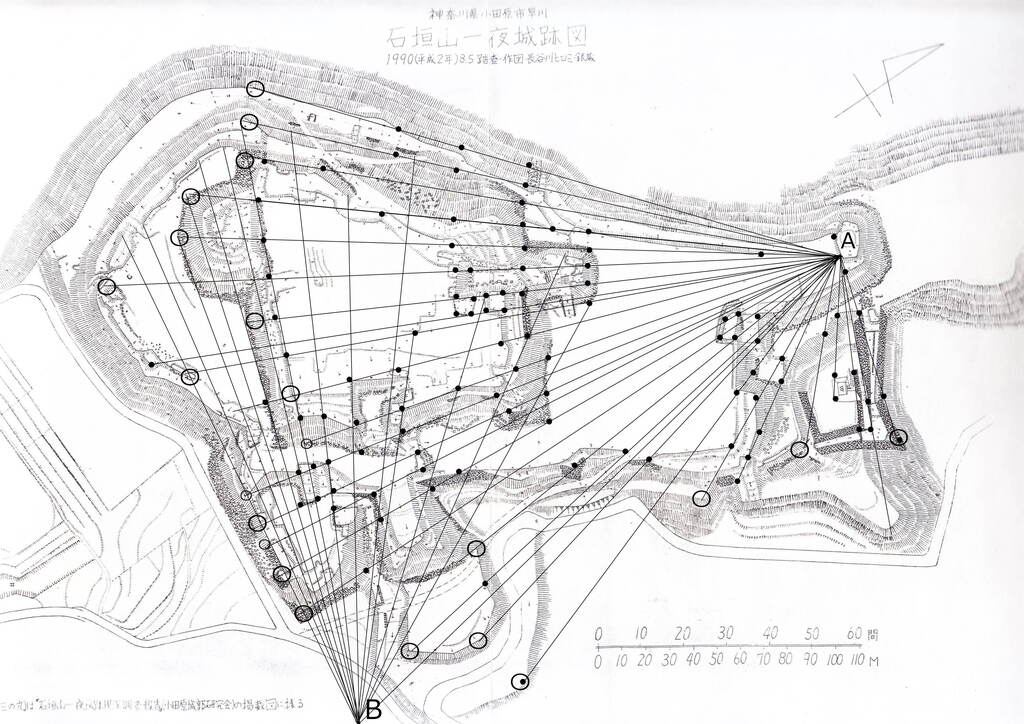

▼小田原征伐(おだわらせいばつ)は、天正18年(1590年)

に関白太政大臣豊臣秀吉が、小田原北条氏(後北条氏)

を降した歴史事象▼典型的の秀吉得意のクサビ型天守台だ。

▼小田原石垣山城の不整形天守台「扇型放射縄張」

▼複合型「扇型放射縄張」双方から縄張して曲輪を決定する

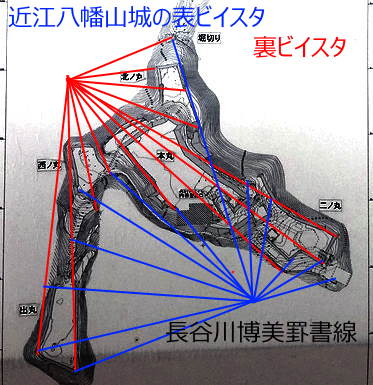

▼秀吉監修、甥である秀次の居城、近江八幡山城

以下ウイッキペデイアより引用

「1582年(天正10年)の本能寺の変と山崎の戦い

のしばらく後に灰燼に帰した安土城は、清洲会議

を経て三法師(織田秀信)を城主に、織田信雄を

後見人として再興することとなった。しかし翌

1583年(天正11年)の賤ヶ岳の戦い以降、政情が

豊臣秀吉の天下へ移行する中で、1585年(天正13年)

の紀州攻め、四国征伐で副将格で戦陣に入り武勲を

立てた豊臣秀次は8月23日の論功行賞で近江八幡43

万石(豊臣秀次は20万石、宿老に23万石)を与えら

れると安土城の隣地に八幡山城を築き、安土城の

建物や城下町を移築することにした。 豊臣秀吉は

八幡山城を安土城に替わる近江国の国城として、

豊臣秀吉自身が普請の指揮をとり、山頂の城郭と麓

にある居館、そして安土城から移築した城下町の造営

に力を注いだ。複合型の「扇型放射縄張」を採用する。

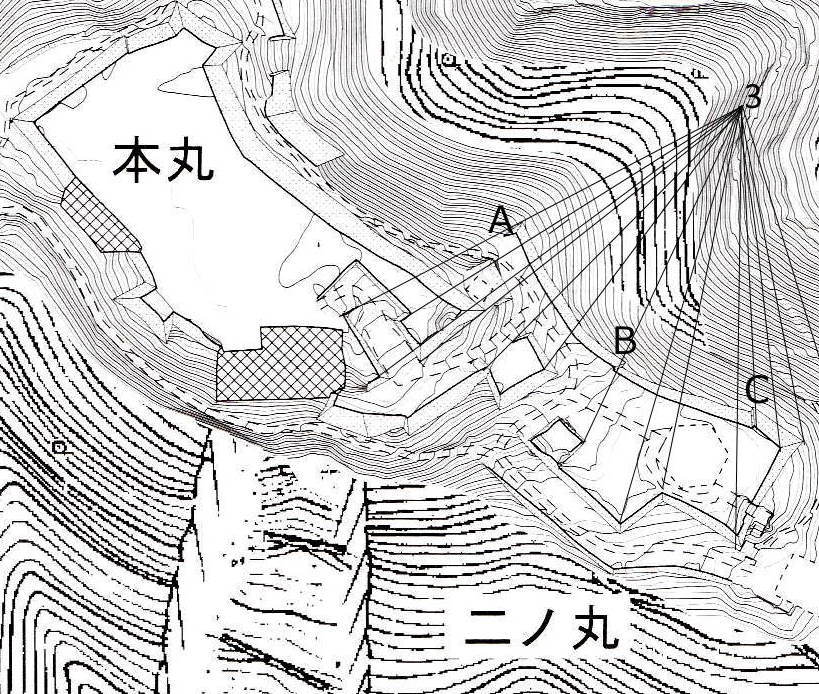

▼八幡山城の二ノ丸にも緻密な「扇状放射型」縄張が存在する。

▼秀次館 「扇型放射縄張」 Aは秀吉得意のクサビ型縄張だ。

▼比較研究論として安土城 伝羽柴秀吉邸 「扇型放射縄張」

▼伏見小幡山城 1597年 慶長2年完成 「扇型放射縄張」

▼複合型「扇型放射縄張」

▼複合型 「扇型放射縄張」

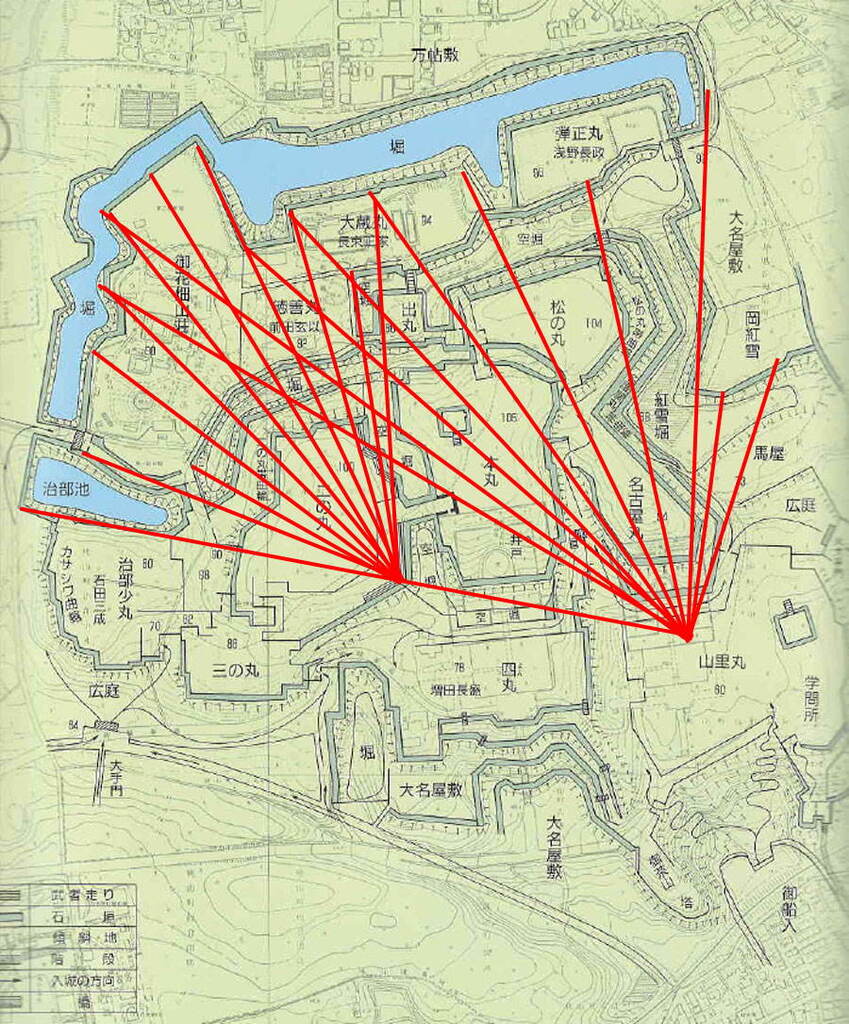

肥前名護屋城は豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)に際して出兵

拠点として築かれた城1592(文禄元)年の開戦から秀吉の死で諸大名が

撤退するまで、7年の間大陸侵攻の拠点。典型的な「放射型縄張」

◆太閤検地

石高制度を導入する為天正10年山城国から秀吉の検地

は開始され北は陸奥、南は薩摩、渡海して朝鮮半島に

まで太閤検地は及んでいる。まさに秀吉の生涯は城郭

測量土地測量にあると言って過言ではない。

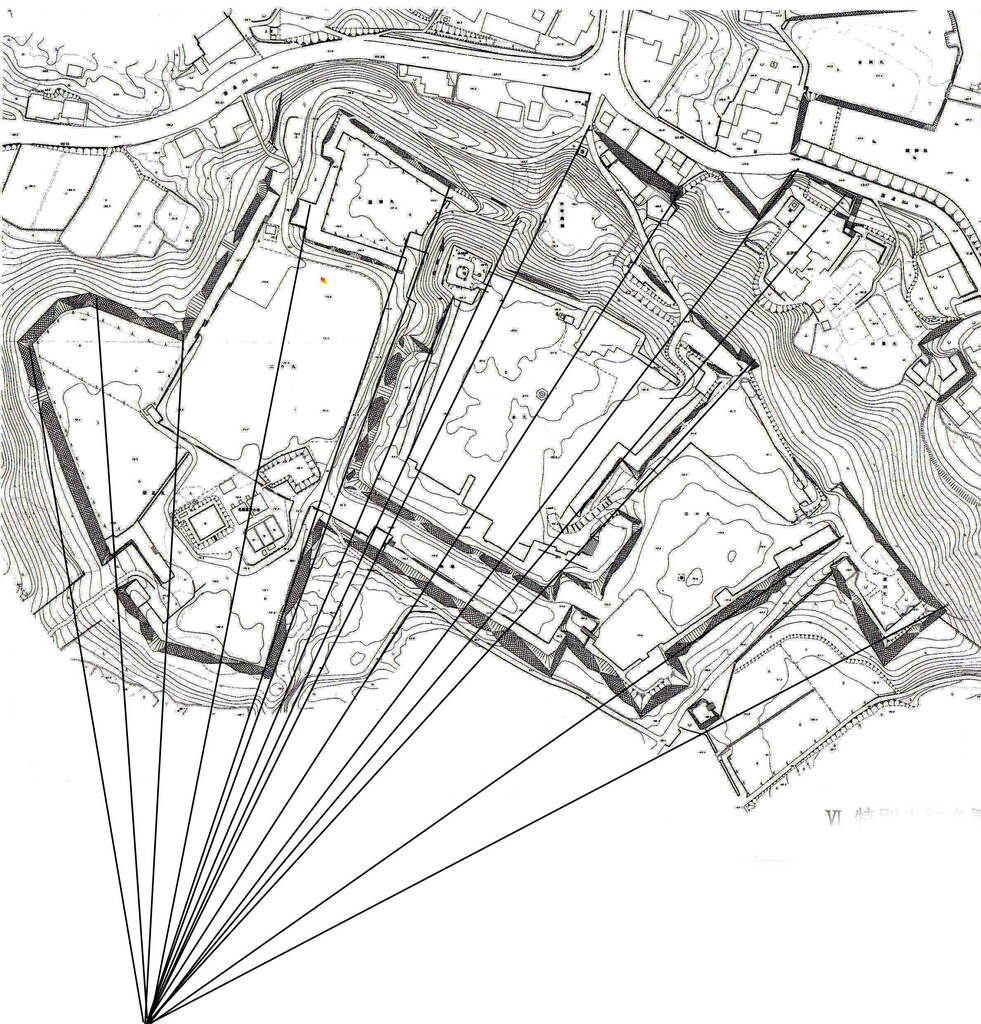

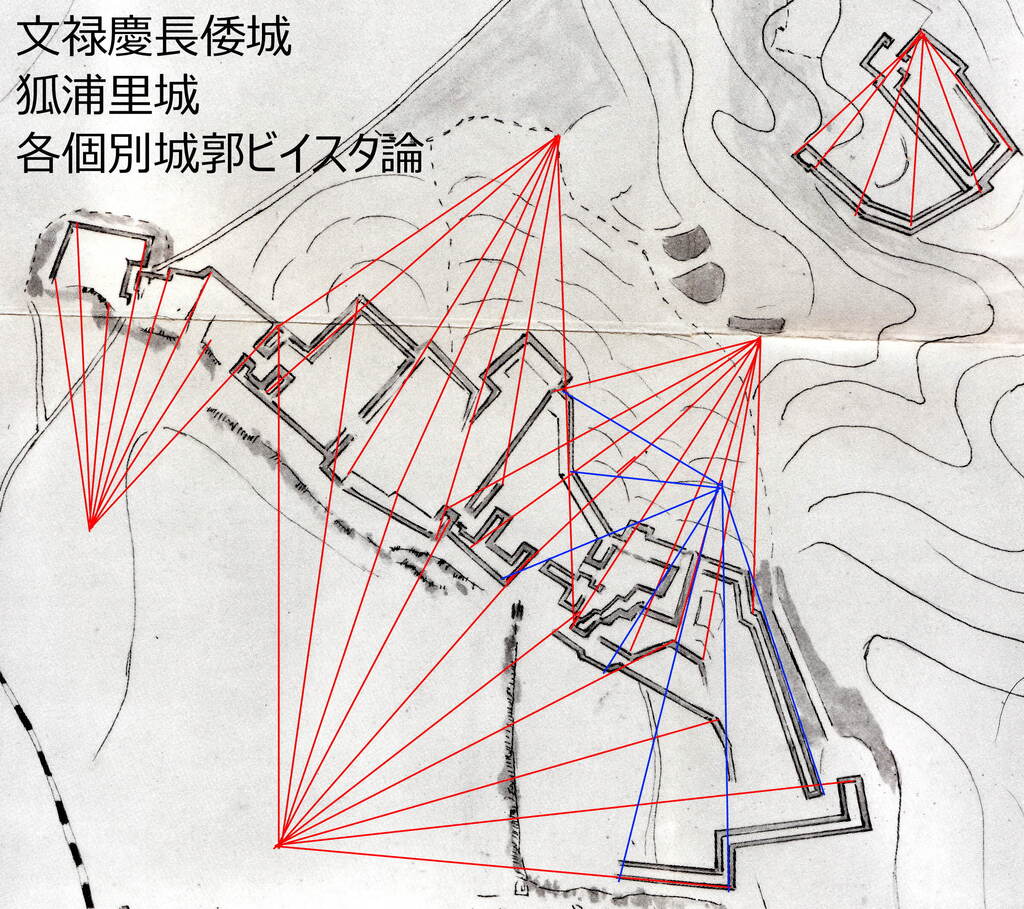

▼韓半島「朝鮮半島」の文禄慶長の日本軍倭城縄張。

◆太閤検地の主要三奉行

①石田三成

②長束正家

③増田長盛

石田三成の居城 佐和山城の「扇状放射縄張」群

長束正家の水口岡山城 「扇状放射縄張」群