西ノ山古墳・幾重もの結界と供養に関しての謎は、一応、この推定にてほぼ解決することになります。

記紀に描かれてある神武天皇は実在しませんが、そのモデルはやはり実在し、現在の神武天皇御陵に埋葬されてある者も確実にいらっしゃると考えられるのであります。

それが西ノ山古墳から改葬された海村雲命であると考えられるのであります。

これでひと段落として、やっと次へ(桜井の鳥見山、帝塚山の杣木への調査)と向かうことになるかどうか・・

「海村雲命(大和王国・初代大王説)墳墓説の考察 西ノ山古墳の造成時期と改葬時期の検討 三種の神器ダイヤモンド結界 五芒星結界 磐座ダイヤモンド結界 饒速日命 五十猛命 大田田根子命」第62回 新シリーズ歴史再考 2025年5月6日

https://youtu.be/uj65l1yhmxk?feature=shared

・・

往生院六萬寺もロケ地の一つとなっている映画「国宝」の公開が近づいてきた。

歌舞伎は日本の伝統芸能であるが、その発祥・原点は戦国時代の出雲阿国による一座の踊りからとなる。出雲阿国は、出雲山家の出自、つまり、出雲王国の末裔になる。

猿楽、能、狂言。大成した観阿弥・世阿弥。このルーツも出雲山家なのである。

岩瀧山の山頂石組みの謎は、最新の調査研究の結果、出雲の磐座であると解明できた。古代出雲との繋がりの深い名残である。

ロケ地に選ばれたのは、出雲繋がりでの不思議な縁であったということになるのかもしれない。

ちなみに、映画作中での墓石や位牌の戒名、仏壇飾りや仏事作法等に関して、少しではありますが拙生がアドバイス・監修させて頂いています。あくまでも監修にて、最終考証をしているわけではありませんので、この点はあしからずにご了承を頂けましたらと存じます。

・・

そして、最近の調査研究から、何よりも楠木正成公、正行公、楠木家の出自も出雲山家であることが明らかになってきました。

また、江戸時代、鷹司信房公の開基により復興した往生院の中興開山となった欣譽浄泉和尚は、池島村の庄屋であった富家氏の出身であり、この富家(ふけ)氏は、織田信長や鷹司信房に能を教えた能の家元の家柄であったことが最近に分かりました。

この富家氏は、富家(とみけ)、富氏であり、元々は出雲山家の出自で、更には出雲王国の直系に近い筋にあると考えられるのである。

ここのところの調査研究が、全て出雲王国へと繋がってくることになっている・・

古代日本史を語るのに、出雲王国の存在はもう避けて通れないと言える時代は近いと思われるのであります。

・・

改めてまとめるとこのような感じとなります。

伝統芸能の歌舞伎が注目されるということは、この国の本来の原点である出雲王国の見直しにも繋がると期待できることになります。

出雲と南朝、後南朝・・美作後南朝も繋がりが・・更に解明が進みそうです。

映画「国宝」との縁・古代出雲との関係について

http://blog.livedoor.jp/oujyouin_blog/archives/95320471.html

そして、古代出雲との関係で忘れてはならないのが、現在、研究に取り組んでいる八尾の西ノ山古墳になります。

西ノ山古墳と六萬寺の関係性については、これまでに述べてきたとおりであります。弓削道鏡の天才性に注目するものとなります。

今のところ、西ノ山古墳の当初の被葬者を海村雲命と推定し、現在の神武天皇陵へと改葬されたと考えているわけですが、問題はこの造営の時期となります。

出雲王国の血統にもなる海部王朝の始まりは、第一次物部侵攻による海村雲命の大王の時期を150年-200年と想定すれば、最初期最大の前方後円墳造営に完成まで5-10年近くを費やしたと考えられることになります。

つまり、200年代での造成で、箸墓古墳やホケノ山古墳、纒向勝山古墳や桜井茶臼山古墳よりも古い、最初期になるものであると考えるわけです。

問題は、現在の神武天皇陵への改葬の時期ですが、第二次物部侵攻により、海部王朝の象徴であった西ノ山古墳は、改変、改葬を余儀なくされたと考えると、垂仁天皇(イクメ大王)の時が有力になると考えるのであります。つまり、300年代ということになると思われます。

当初、五段構成で、最大全長400メートルとなる大型前方後円墳であったものを前方部を大幅に削って改変し、改葬後、300年-350年に、円墳上に北向きの前方部を新たに造っての全長55メートルの前方後円墳として埋葬された別の者が、明治時代の開墾の際に見つかった石棺に納められていた者と考えられるのであります。

天平の大疫病が西ノ山の祟りであると占いによって出たのは、元々の埋葬者に関わるからであると考えられ、記紀での海村雲命の存在の抹消、抹殺と共に、海村雲命の墳墓を壊し傷つけ、霊を起こして改葬したことによるとして、今更ながら元通りにはできないが、できるだけ秘密裡に、改葬先と共に、西ノ山に対しての大規模な結界と供養を行ったと考えられるのであります。

海村雲(天叢雲・草薙)剣。鬼門と裏鬼門に剣を配してあることから、海村雲命(初代大王・天皇)への強い畏敬の念が感じられるのであります。

・・

まあ、結局は、尾張・津島に近い、美濃川口村の土豪武士の川口氏は、遡れば尾張国造・尾張氏の流れにある出雲山家の出自であると言えるのであろう。

後の津島・大橋家との関係からも、南朝方へと属するようになったのも出雲山家関係によるものと思われるのである。

津島大橋家とは、おそらくは縁戚関係となっていた中で、川口宗持に嫡子がいなくなった際に、大橋盛祐が川口家へと養子に入ったのであろう。

津島大橋家は、平貞盛からの桓武平氏流にあるとされていますが、宗良親王の娘、桜姫が大橋定省に降嫁したことによって、源氏姓へと代わることになり、良王親王の子・神王丸が、やがて大橋家を継いで大橋(源)信重と号することになるのであります。

南朝、後南朝の背後には、ここ最近の考察から、出雲山家によるはたらきがあったといたるところで散見されるため、特に尾張国造の流れである尾張にはそれが強く後代まで影響があると考えられるのであります。

・・

西ノ山古墳のこととは別に、もう一つ出雲繋がりの解明を考えているのが、南北朝時代、後醍醐天皇-宗良(むねよし)親王-尹良(ゆきよし)親王-良王(よしたか)親王、宗良・尹良・良王親王に付き従って仕えた吉野・熊野・津島の土豪武士団である津島四家(大橋・岡本・恒川・山川)七苗字(堀田・平野・服部・鈴木・真野・光賀・河村)にも、出雲山家出自である者が含まれていると考えられるのである。

津島四家は新田源氏の流れにある元々吉野南朝の武士、そして、七苗字は吉野南朝の公家の流れであるとされている。

この中で、明らかに出雲山家出自は、特に服部氏で、楠木家との繋がりがある伊賀服部氏である。服部伊賀守宗純。

堀田氏も堀田尾張守正重で、紀伊国造家・紀氏の流れとなる出雲山家であり、やがて津島神社の社家になる。

津島神社をめぐっては、大橋氏によって、北朝からの厳しい追討を逃れるために良王親王が名目上、源氏姓を名乗ると共に大橋定省の娘を妃とし津島神社の神主となり、皇統を繋ぐことになります。そして、良王親王の子が、神王丸で、良王親王の後に津島神社の神主となるも、大橋信重と号して大橋家を継ぐことになり、南朝後胤であることを偽装することになります。

皇胤が、大橋姓を名乗ることなどありえないかもしれませんが、北朝方の目を欺くためにはやむを得ないことであったのと、宗良親王に仕えていた大橋定省に、宗良親王の娘、桜姫が降嫁していたので、その子、大橋定元は、宗良親王の血筋にあたることになり、その定元の娘が良王親王の妃となっており、良王親王にとっては、祖父・宗良親王-桜姫-定元-娘と南朝皇統に繋がる者と結婚しているということになり、外孫にもなる大橋姓を継いでもおかしくないものとなっています。

後醍醐天皇と二条為子 - 宗良親王

宗良親王と井伊道政の娘 - 尹良親王

尹良親王と世良田(新田源氏)政義の娘 - 良王親王

良王親王と大橋定元の娘 - 神王丸(大橋信重)・良新

その後、良王親王の子・神王丸の弟である良新が、氷室兵部卿と号して津島神社の神主となるも、後継なく、大橋家から貞常を養子として氷室貞常として神主を継ぐことになります。やがて氷室氏から堀田氏へと社家が代わることになるのであります。

そして、

大橋信重 - 定廣 - 盛祐(川口家(川口宗持)へ養子)

川口盛祐 - 宗吉 - 宗勝と続くことにもなります。

また、大橋定廣 - 定安 - 重長の子に織田信弌がいます。

ずっとほったらかしにしていたこのあたりもまたまとめていかないといけない・・

・・

美作後南朝についても研究は継続しています。

結局は、美作後南朝も出雲との関係が窺えることにはなってきます。

美作後南朝植月朝廷を支えたとされる菅原道真の流れとなる美作菅氏、菅家七流・七党(有元氏・廣戸氏・福光氏・植月氏・原田氏・鷹取氏・皆木氏ら)も、遡れば、菅原道真の先祖が、出雲国造家、野見宿禰、土師氏であり、出雲の流れとなるのであります。

菅原道真は右大臣までなったものの、藤原家による讒言により大宰府に左遷、謹慎することになり、やがて失意の中で亡くなることになります。

ここから怒涛の怨霊、祟りによると考えられる事件が頻発することになるのであります。

藤原菅根の病死、藤原時平の病死、源光の怪死、醍醐天皇の皇子・保明親王の薨御、清涼殿・落雷により藤原清貫ら多数死傷、醍醐天皇の崩御と続いたことを受けて、菅原道真は、北野天満宮にて祭神として祀られ、一条天皇は、正一位左大臣・太政大臣を贈ることになるのであります。

いずれにしても、菅原道真を祀る神社は、野見宿禰と天穂日命がセットとして祀られてあることからも、出雲との関連が濃厚であるのは明らかなことであるわけですが、結局、時の朝廷が常に恐れてあったのは、「出雲(王国・族)」による祟り(特に大物主・事代主の枯死事件)を引きずっていることも菅原道真の神格化を進めて祀った要因であったのではないかと考えられるのであります。

もちろん、菅原道真より時代が遡る天平の大疫病の流行についても、西ノ山古墳をめぐっての大結界・供養は、「出雲(王国・族)」による祟りを恐れていた表れの一つと言いえるということになります。

色々と研究は多方を散発、残してあるものの、まあまあ繋がってくるのであります。

・・

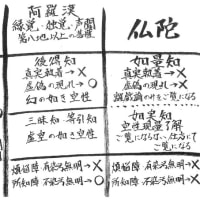

疑心往生説や万人救済論は、説く方も聞く方も、飛びつきたくなる楽は楽な論説なのだが、結局のところ仏教でもなんでもない、ただの気休め論、はぐらかし論でしかないシロモノなのである、、

無明と疑〜 村上速水和上等の無明義について考える(岡林愚聞先生)

https://www.youtube.com/live/BltYl6k_xVg?feature=shared

記紀に描かれてある神武天皇は実在しませんが、そのモデルはやはり実在し、現在の神武天皇御陵に埋葬されてある者も確実にいらっしゃると考えられるのであります。

それが西ノ山古墳から改葬された海村雲命であると考えられるのであります。

これでひと段落として、やっと次へ(桜井の鳥見山、帝塚山の杣木への調査)と向かうことになるかどうか・・

「海村雲命(大和王国・初代大王説)墳墓説の考察 西ノ山古墳の造成時期と改葬時期の検討 三種の神器ダイヤモンド結界 五芒星結界 磐座ダイヤモンド結界 饒速日命 五十猛命 大田田根子命」第62回 新シリーズ歴史再考 2025年5月6日

https://youtu.be/uj65l1yhmxk?feature=shared

・・

往生院六萬寺もロケ地の一つとなっている映画「国宝」の公開が近づいてきた。

歌舞伎は日本の伝統芸能であるが、その発祥・原点は戦国時代の出雲阿国による一座の踊りからとなる。出雲阿国は、出雲山家の出自、つまり、出雲王国の末裔になる。

猿楽、能、狂言。大成した観阿弥・世阿弥。このルーツも出雲山家なのである。

岩瀧山の山頂石組みの謎は、最新の調査研究の結果、出雲の磐座であると解明できた。古代出雲との繋がりの深い名残である。

ロケ地に選ばれたのは、出雲繋がりでの不思議な縁であったということになるのかもしれない。

ちなみに、映画作中での墓石や位牌の戒名、仏壇飾りや仏事作法等に関して、少しではありますが拙生がアドバイス・監修させて頂いています。あくまでも監修にて、最終考証をしているわけではありませんので、この点はあしからずにご了承を頂けましたらと存じます。

・・

そして、最近の調査研究から、何よりも楠木正成公、正行公、楠木家の出自も出雲山家であることが明らかになってきました。

また、江戸時代、鷹司信房公の開基により復興した往生院の中興開山となった欣譽浄泉和尚は、池島村の庄屋であった富家氏の出身であり、この富家(ふけ)氏は、織田信長や鷹司信房に能を教えた能の家元の家柄であったことが最近に分かりました。

この富家氏は、富家(とみけ)、富氏であり、元々は出雲山家の出自で、更には出雲王国の直系に近い筋にあると考えられるのである。

ここのところの調査研究が、全て出雲王国へと繋がってくることになっている・・

古代日本史を語るのに、出雲王国の存在はもう避けて通れないと言える時代は近いと思われるのであります。

・・

改めてまとめるとこのような感じとなります。

伝統芸能の歌舞伎が注目されるということは、この国の本来の原点である出雲王国の見直しにも繋がると期待できることになります。

出雲と南朝、後南朝・・美作後南朝も繋がりが・・更に解明が進みそうです。

映画「国宝」との縁・古代出雲との関係について

http://blog.livedoor.jp/oujyouin_blog/archives/95320471.html

そして、古代出雲との関係で忘れてはならないのが、現在、研究に取り組んでいる八尾の西ノ山古墳になります。

西ノ山古墳と六萬寺の関係性については、これまでに述べてきたとおりであります。弓削道鏡の天才性に注目するものとなります。

今のところ、西ノ山古墳の当初の被葬者を海村雲命と推定し、現在の神武天皇陵へと改葬されたと考えているわけですが、問題はこの造営の時期となります。

出雲王国の血統にもなる海部王朝の始まりは、第一次物部侵攻による海村雲命の大王の時期を150年-200年と想定すれば、最初期最大の前方後円墳造営に完成まで5-10年近くを費やしたと考えられることになります。

つまり、200年代での造成で、箸墓古墳やホケノ山古墳、纒向勝山古墳や桜井茶臼山古墳よりも古い、最初期になるものであると考えるわけです。

問題は、現在の神武天皇陵への改葬の時期ですが、第二次物部侵攻により、海部王朝の象徴であった西ノ山古墳は、改変、改葬を余儀なくされたと考えると、垂仁天皇(イクメ大王)の時が有力になると考えるのであります。つまり、300年代ということになると思われます。

当初、五段構成で、最大全長400メートルとなる大型前方後円墳であったものを前方部を大幅に削って改変し、改葬後、300年-350年に、円墳上に北向きの前方部を新たに造っての全長55メートルの前方後円墳として埋葬された別の者が、明治時代の開墾の際に見つかった石棺に納められていた者と考えられるのであります。

天平の大疫病が西ノ山の祟りであると占いによって出たのは、元々の埋葬者に関わるからであると考えられ、記紀での海村雲命の存在の抹消、抹殺と共に、海村雲命の墳墓を壊し傷つけ、霊を起こして改葬したことによるとして、今更ながら元通りにはできないが、できるだけ秘密裡に、改葬先と共に、西ノ山に対しての大規模な結界と供養を行ったと考えられるのであります。

海村雲(天叢雲・草薙)剣。鬼門と裏鬼門に剣を配してあることから、海村雲命(初代大王・天皇)への強い畏敬の念が感じられるのであります。

・・

まあ、結局は、尾張・津島に近い、美濃川口村の土豪武士の川口氏は、遡れば尾張国造・尾張氏の流れにある出雲山家の出自であると言えるのであろう。

後の津島・大橋家との関係からも、南朝方へと属するようになったのも出雲山家関係によるものと思われるのである。

津島大橋家とは、おそらくは縁戚関係となっていた中で、川口宗持に嫡子がいなくなった際に、大橋盛祐が川口家へと養子に入ったのであろう。

津島大橋家は、平貞盛からの桓武平氏流にあるとされていますが、宗良親王の娘、桜姫が大橋定省に降嫁したことによって、源氏姓へと代わることになり、良王親王の子・神王丸が、やがて大橋家を継いで大橋(源)信重と号することになるのであります。

南朝、後南朝の背後には、ここ最近の考察から、出雲山家によるはたらきがあったといたるところで散見されるため、特に尾張国造の流れである尾張にはそれが強く後代まで影響があると考えられるのであります。

・・

西ノ山古墳のこととは別に、もう一つ出雲繋がりの解明を考えているのが、南北朝時代、後醍醐天皇-宗良(むねよし)親王-尹良(ゆきよし)親王-良王(よしたか)親王、宗良・尹良・良王親王に付き従って仕えた吉野・熊野・津島の土豪武士団である津島四家(大橋・岡本・恒川・山川)七苗字(堀田・平野・服部・鈴木・真野・光賀・河村)にも、出雲山家出自である者が含まれていると考えられるのである。

津島四家は新田源氏の流れにある元々吉野南朝の武士、そして、七苗字は吉野南朝の公家の流れであるとされている。

この中で、明らかに出雲山家出自は、特に服部氏で、楠木家との繋がりがある伊賀服部氏である。服部伊賀守宗純。

堀田氏も堀田尾張守正重で、紀伊国造家・紀氏の流れとなる出雲山家であり、やがて津島神社の社家になる。

津島神社をめぐっては、大橋氏によって、北朝からの厳しい追討を逃れるために良王親王が名目上、源氏姓を名乗ると共に大橋定省の娘を妃とし津島神社の神主となり、皇統を繋ぐことになります。そして、良王親王の子が、神王丸で、良王親王の後に津島神社の神主となるも、大橋信重と号して大橋家を継ぐことになり、南朝後胤であることを偽装することになります。

皇胤が、大橋姓を名乗ることなどありえないかもしれませんが、北朝方の目を欺くためにはやむを得ないことであったのと、宗良親王に仕えていた大橋定省に、宗良親王の娘、桜姫が降嫁していたので、その子、大橋定元は、宗良親王の血筋にあたることになり、その定元の娘が良王親王の妃となっており、良王親王にとっては、祖父・宗良親王-桜姫-定元-娘と南朝皇統に繋がる者と結婚しているということになり、外孫にもなる大橋姓を継いでもおかしくないものとなっています。

後醍醐天皇と二条為子 - 宗良親王

宗良親王と井伊道政の娘 - 尹良親王

尹良親王と世良田(新田源氏)政義の娘 - 良王親王

良王親王と大橋定元の娘 - 神王丸(大橋信重)・良新

その後、良王親王の子・神王丸の弟である良新が、氷室兵部卿と号して津島神社の神主となるも、後継なく、大橋家から貞常を養子として氷室貞常として神主を継ぐことになります。やがて氷室氏から堀田氏へと社家が代わることになるのであります。

そして、

大橋信重 - 定廣 - 盛祐(川口家(川口宗持)へ養子)

川口盛祐 - 宗吉 - 宗勝と続くことにもなります。

また、大橋定廣 - 定安 - 重長の子に織田信弌がいます。

ずっとほったらかしにしていたこのあたりもまたまとめていかないといけない・・

・・

美作後南朝についても研究は継続しています。

結局は、美作後南朝も出雲との関係が窺えることにはなってきます。

美作後南朝植月朝廷を支えたとされる菅原道真の流れとなる美作菅氏、菅家七流・七党(有元氏・廣戸氏・福光氏・植月氏・原田氏・鷹取氏・皆木氏ら)も、遡れば、菅原道真の先祖が、出雲国造家、野見宿禰、土師氏であり、出雲の流れとなるのであります。

菅原道真は右大臣までなったものの、藤原家による讒言により大宰府に左遷、謹慎することになり、やがて失意の中で亡くなることになります。

ここから怒涛の怨霊、祟りによると考えられる事件が頻発することになるのであります。

藤原菅根の病死、藤原時平の病死、源光の怪死、醍醐天皇の皇子・保明親王の薨御、清涼殿・落雷により藤原清貫ら多数死傷、醍醐天皇の崩御と続いたことを受けて、菅原道真は、北野天満宮にて祭神として祀られ、一条天皇は、正一位左大臣・太政大臣を贈ることになるのであります。

いずれにしても、菅原道真を祀る神社は、野見宿禰と天穂日命がセットとして祀られてあることからも、出雲との関連が濃厚であるのは明らかなことであるわけですが、結局、時の朝廷が常に恐れてあったのは、「出雲(王国・族)」による祟り(特に大物主・事代主の枯死事件)を引きずっていることも菅原道真の神格化を進めて祀った要因であったのではないかと考えられるのであります。

もちろん、菅原道真より時代が遡る天平の大疫病の流行についても、西ノ山古墳をめぐっての大結界・供養は、「出雲(王国・族)」による祟りを恐れていた表れの一つと言いえるということになります。

色々と研究は多方を散発、残してあるものの、まあまあ繋がってくるのであります。

・・

疑心往生説や万人救済論は、説く方も聞く方も、飛びつきたくなる楽は楽な論説なのだが、結局のところ仏教でもなんでもない、ただの気休め論、はぐらかし論でしかないシロモノなのである、、

無明と疑〜 村上速水和上等の無明義について考える(岡林愚聞先生)

https://www.youtube.com/live/BltYl6k_xVg?feature=shared