当ブログをご覧いただきありがとうございます。尾串光康です。

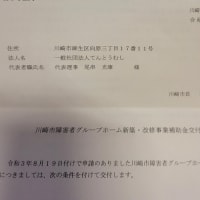

今年に入ってから短期入所施設の立ち上げと日中一時支援移転、土地建物購入等の話が多く、療育についてなかなか書いていなかったので、今回は書いてみようと思います。

そこで、最近このご時世にも関わらずペアレントトレーニングの問い合わせが何件かあったそうなので、ペアレントトレーニングについて記載します。

①ペアレントトレーニングとは?

親の困り感を解消するため具体的なお子さんとのかかわり方を保護者の方に指導していくプログラムです。

どうやって関われば良いかわからない、怒ってばかりいる、子どもがとる行動に困っている保護者の方へ、どのように子どもと関わっていき、「しつけ」ていけば良いかを理解していくことで、保護者の困り感を解消し、同時に子どもの成長も促していくものです。

子どもは周りの的確なかかわりによってよりよく成長していくことができます。

保護者の方が困り感なく、子どもとうまくかかわっていくことができると、子どももよりよく成長していきます。

②なぜペアレントトレーニングは必要なのか?

上に記載したように、一言でいえば「親が困らなくなり子どもも良く育つ」という最大の意義がありますが、わざわざペアレントトレーニングを保護者の方に受けてもらいたい、専門家としての知見は

(1)子どもが最も長い時間を過ごしている場所が家庭であることから、家庭での指導が実は一番効果がある

(2)子どもの行動は「環境によって成り立っている」ということ(場所によって大きく変わるということ)

(1)は、そのままの意味で、例えば未就学児が通う療育センターとかは、せいぜいいて5時間くらいですよね。と言うことは、単純計算残りの19時間は家にいるということです。そこには、子どもが成長するチャンスがある場面はたくさんあるのです。

そこをとらえてより望ましいかかわり方ができることで、子どもは将来的に見て大きく変わるのです。

(2)は、ABA(応用行動分析学)では、「個」と「環境」の相互作用によって「行動」が起こるとされています。

すなわち、環境によって子ども(個)の行動は変化するということです。

良く保護者の方から「療育機関や学校はよくやっているけど、成長している気がしないしわからない」という言葉を聞きます。

それは、学校での指導によるそこでの子どもの行動が仮に素晴らしいものでも、家庭ではその様子が見られないということです。

子どもの成長による一番の恩恵は本来保護者が受けるべきで、しかし、この理由により、子どもの成長が感じられないことがあります。

だから、学校は学校、家は家で指導していかなければならないのです。そして、指導の仕方をできるだけ統一していくことで、効果を共有でき、また、「般化」といって、できている行動を、「いつでも」「どこでも」「誰とでも」できるようにしていくことができるのです。

このような理由で、ペアレントトレーニングは子どもの成長にとってとても重要な役割を持っていると考えられます。

③ペアレントトレーニングをお勧めする保護者とは?

本来なら早期的にペアレントトレーニングを受ける、その仕組みが地域単位で確立されていることは、後々困る保護者を減らすためにも実現させたいことです。しかし、現状の日本では難しいことですよね。

だから、ペアレントトレーニングは、今それを必要と考えている人が自主的に受けることが必要になりますが、では、どういう人が受けられることを特にお勧めしたいのか、私の目線から言うと、「子どもの成長に問題意識を持つ」「ストレスに立ち向かってストレスを解消する」考えを持っている人でしょうか。

「子どもの成長に問題意識を持つ」簡単なようで難しいです。なぜなら、人は現状を納得しようと考えるからです。「仕方ないんだ」「受け入れなきゃいけないんだ」と思ってしまうのです。気持ちが落ち込んでいるときはよりそういう思考になります。

また、目標を持つということは、「結果を出さなければいけないという精神的プレッシャー」が誰でも少なからず感じるものです。そこでは、子どもの成長により一層目を向けなければなりません。それは、思っているより恐ろしいことかも知れません。困っていることには目を背けたいと思うのが普通です。

しかし、そういう中でも、「何とかしたい」と思う瞬間があるはずです。それが「やりどき」ではないかと思います。

そして、その「やりどき」が、子どもができるだけ小さいうちであることを望みます。

④ペアトレの年齢制限

私が行うペアレントトレーニングにおいて、年齢制限は存在しません。しかし、できるだけ子どもが小さいうちに受けたほうが良いと思います。

例えば偏食、暴力行動等、大きくなればなるほどしっかりと対応することが難しくなり、できるだけ子どもが「怒らないよう」に生活を送るようになりがちになります。

しかし、それでは改善していきません。細かく目標を作って(スモールステップ)指導し、親子ともども無理なく(苦労はありますが)やっていくことで改善していくのです。

例えば、偏食は、結果少しずつ食べさせていかなければなりません。もうその時点で大きくなってから指導するのは難しいと容易に想像出来るのではないでしょうか?

「子どもは年齢にかかわらず成長していく」これは私が臨床を開始してからずっと言い続けていることで、それが覆った経験はありません。

しかし、それを実現させるには、本当に苦労があるのです。

例えば私がケース会の座長をしている滝乃川学園。あそこは優秀な職員がたくさんいて、特に入所はずっと職員が関わり続けることができるから、結果が早くでるのであって、それを家庭で行うのは本当に大変です。よほどの覚悟が必要でしょう。覚悟があって継続できれば効果が確実に出ますが。

だからこそ、できれば、欲を言えば未就学児から受けることができれば良いと考えます。

⑤てんとうむしで(ひまわりの会でも)行っているペアレントトレーニングとは

①~④まで話していきましたが、では、具体的にどのような方法でペアレントトレーニングを行うのかについて説明します。

1・面談形式で行い

2・長期目標を立て(子どもにどうなって欲しいか)

3・短期目標を当て(今よくなって欲しいこと・出来るようになってほしいこと)

4・かかわり方・教え方を具体的に助言し

5・2か月後にその結果を踏まえて次のステップに進む

というのが基本的な流れです。

この説明をすると、「講座形式じゃないんですか?」と尋ねられます。

それは、ペアレントトレーニングの名前を使った講座であり、本当のペアレントトレーニングではありません。

よく講座で行うペアレントトレーニングは、ポイントシステム(問題点を整理し、教えたいことを明確化する方法)を使って、たくさん褒める、好ましくない行動には褒美を控えて(無視する等)…と、大切な基本ではありますが、その話を聞いて、「なるほど!」とその時は思うでしょう。しかし、たいていの場合長くは続きません。自分に当てはめて考えてみるとわかると思いますが。

ソーシャルサポートという言葉があります。それは、「治療を受け続けるよう周囲が励ます」ということです。ペアレントトレーニングも同じです。

知識を得るだけじゃない。「1年前と比べてこんだけ良くなったじゃないですか。こんだけ成長したじゃないですか」と、確かな情報をもって保護者の方に伝えられるかどうかが、ペアレントトレーニングの言うなれば神髄と言うものです。

保護者の方は毎日子どもといます。だから、子どもが良くなっても、なかなか気づけないものなのです。子どもの成長を専門家が気付けても保護者が気付けなければ意味がない。

だからこそ、マンツーマンの面談式でのペアレントトレーニングが大切なのです。

このような形で、ペアレントトレーニングについて、ホームページだけでは記載しきれない内容について、少し掘り下げて書いてみました。

参考になれば幸いです。

今週はこの辺で。

それでは、また来週に。

こちらもぜひご覧くださいね。

一般社団法人てんとうむし FACEBOOK

今年に入ってから短期入所施設の立ち上げと日中一時支援移転、土地建物購入等の話が多く、療育についてなかなか書いていなかったので、今回は書いてみようと思います。

そこで、最近このご時世にも関わらずペアレントトレーニングの問い合わせが何件かあったそうなので、ペアレントトレーニングについて記載します。

①ペアレントトレーニングとは?

親の困り感を解消するため具体的なお子さんとのかかわり方を保護者の方に指導していくプログラムです。

どうやって関われば良いかわからない、怒ってばかりいる、子どもがとる行動に困っている保護者の方へ、どのように子どもと関わっていき、「しつけ」ていけば良いかを理解していくことで、保護者の困り感を解消し、同時に子どもの成長も促していくものです。

子どもは周りの的確なかかわりによってよりよく成長していくことができます。

保護者の方が困り感なく、子どもとうまくかかわっていくことができると、子どももよりよく成長していきます。

②なぜペアレントトレーニングは必要なのか?

上に記載したように、一言でいえば「親が困らなくなり子どもも良く育つ」という最大の意義がありますが、わざわざペアレントトレーニングを保護者の方に受けてもらいたい、専門家としての知見は

(1)子どもが最も長い時間を過ごしている場所が家庭であることから、家庭での指導が実は一番効果がある

(2)子どもの行動は「環境によって成り立っている」ということ(場所によって大きく変わるということ)

(1)は、そのままの意味で、例えば未就学児が通う療育センターとかは、せいぜいいて5時間くらいですよね。と言うことは、単純計算残りの19時間は家にいるということです。そこには、子どもが成長するチャンスがある場面はたくさんあるのです。

そこをとらえてより望ましいかかわり方ができることで、子どもは将来的に見て大きく変わるのです。

(2)は、ABA(応用行動分析学)では、「個」と「環境」の相互作用によって「行動」が起こるとされています。

すなわち、環境によって子ども(個)の行動は変化するということです。

良く保護者の方から「療育機関や学校はよくやっているけど、成長している気がしないしわからない」という言葉を聞きます。

それは、学校での指導によるそこでの子どもの行動が仮に素晴らしいものでも、家庭ではその様子が見られないということです。

子どもの成長による一番の恩恵は本来保護者が受けるべきで、しかし、この理由により、子どもの成長が感じられないことがあります。

だから、学校は学校、家は家で指導していかなければならないのです。そして、指導の仕方をできるだけ統一していくことで、効果を共有でき、また、「般化」といって、できている行動を、「いつでも」「どこでも」「誰とでも」できるようにしていくことができるのです。

このような理由で、ペアレントトレーニングは子どもの成長にとってとても重要な役割を持っていると考えられます。

③ペアレントトレーニングをお勧めする保護者とは?

本来なら早期的にペアレントトレーニングを受ける、その仕組みが地域単位で確立されていることは、後々困る保護者を減らすためにも実現させたいことです。しかし、現状の日本では難しいことですよね。

だから、ペアレントトレーニングは、今それを必要と考えている人が自主的に受けることが必要になりますが、では、どういう人が受けられることを特にお勧めしたいのか、私の目線から言うと、「子どもの成長に問題意識を持つ」「ストレスに立ち向かってストレスを解消する」考えを持っている人でしょうか。

「子どもの成長に問題意識を持つ」簡単なようで難しいです。なぜなら、人は現状を納得しようと考えるからです。「仕方ないんだ」「受け入れなきゃいけないんだ」と思ってしまうのです。気持ちが落ち込んでいるときはよりそういう思考になります。

また、目標を持つということは、「結果を出さなければいけないという精神的プレッシャー」が誰でも少なからず感じるものです。そこでは、子どもの成長により一層目を向けなければなりません。それは、思っているより恐ろしいことかも知れません。困っていることには目を背けたいと思うのが普通です。

しかし、そういう中でも、「何とかしたい」と思う瞬間があるはずです。それが「やりどき」ではないかと思います。

そして、その「やりどき」が、子どもができるだけ小さいうちであることを望みます。

④ペアトレの年齢制限

私が行うペアレントトレーニングにおいて、年齢制限は存在しません。しかし、できるだけ子どもが小さいうちに受けたほうが良いと思います。

例えば偏食、暴力行動等、大きくなればなるほどしっかりと対応することが難しくなり、できるだけ子どもが「怒らないよう」に生活を送るようになりがちになります。

しかし、それでは改善していきません。細かく目標を作って(スモールステップ)指導し、親子ともども無理なく(苦労はありますが)やっていくことで改善していくのです。

例えば、偏食は、結果少しずつ食べさせていかなければなりません。もうその時点で大きくなってから指導するのは難しいと容易に想像出来るのではないでしょうか?

「子どもは年齢にかかわらず成長していく」これは私が臨床を開始してからずっと言い続けていることで、それが覆った経験はありません。

しかし、それを実現させるには、本当に苦労があるのです。

例えば私がケース会の座長をしている滝乃川学園。あそこは優秀な職員がたくさんいて、特に入所はずっと職員が関わり続けることができるから、結果が早くでるのであって、それを家庭で行うのは本当に大変です。よほどの覚悟が必要でしょう。覚悟があって継続できれば効果が確実に出ますが。

だからこそ、できれば、欲を言えば未就学児から受けることができれば良いと考えます。

⑤てんとうむしで(ひまわりの会でも)行っているペアレントトレーニングとは

①~④まで話していきましたが、では、具体的にどのような方法でペアレントトレーニングを行うのかについて説明します。

1・面談形式で行い

2・長期目標を立て(子どもにどうなって欲しいか)

3・短期目標を当て(今よくなって欲しいこと・出来るようになってほしいこと)

4・かかわり方・教え方を具体的に助言し

5・2か月後にその結果を踏まえて次のステップに進む

というのが基本的な流れです。

この説明をすると、「講座形式じゃないんですか?」と尋ねられます。

それは、ペアレントトレーニングの名前を使った講座であり、本当のペアレントトレーニングではありません。

よく講座で行うペアレントトレーニングは、ポイントシステム(問題点を整理し、教えたいことを明確化する方法)を使って、たくさん褒める、好ましくない行動には褒美を控えて(無視する等)…と、大切な基本ではありますが、その話を聞いて、「なるほど!」とその時は思うでしょう。しかし、たいていの場合長くは続きません。自分に当てはめて考えてみるとわかると思いますが。

ソーシャルサポートという言葉があります。それは、「治療を受け続けるよう周囲が励ます」ということです。ペアレントトレーニングも同じです。

知識を得るだけじゃない。「1年前と比べてこんだけ良くなったじゃないですか。こんだけ成長したじゃないですか」と、確かな情報をもって保護者の方に伝えられるかどうかが、ペアレントトレーニングの言うなれば神髄と言うものです。

保護者の方は毎日子どもといます。だから、子どもが良くなっても、なかなか気づけないものなのです。子どもの成長を専門家が気付けても保護者が気付けなければ意味がない。

だからこそ、マンツーマンの面談式でのペアレントトレーニングが大切なのです。

このような形で、ペアレントトレーニングについて、ホームページだけでは記載しきれない内容について、少し掘り下げて書いてみました。

参考になれば幸いです。

今週はこの辺で。

それでは、また来週に。

こちらもぜひご覧くださいね。

一般社団法人てんとうむし FACEBOOK