こんにちは~♪

今日は神社巡りの続きです。

今回もまた島根県の神社で 一週間前の写真。

出雲市園町にある長浜神社への参拝です。

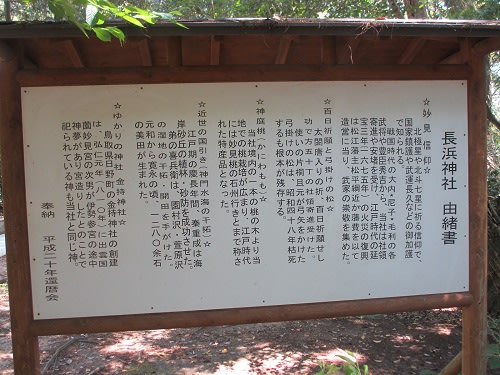

長浜神社

長浜神社は出雲平野西端の妙見山にあり

主祭神は

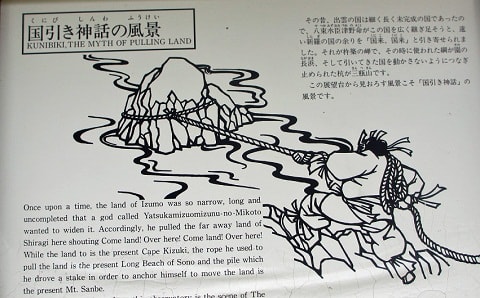

出雲国風土記の「国引き神話」の中で、国を引っぱってきた神様で

八束水臣津野命 (やつかみづおみつぬのみこと) です。

勝負事の神様と謂れ

人生の大一番の時にはこちらへお参りすると吉だそうです。

境内までの参道は幅広の石段道

神門から拝殿

こちらの神社も太くて立派な注連縄

長い階段の参道は

両側から木々に覆われ 日差しは遮られていましたが

前日までの涼しさに慣れていた体には 少々きつかった。

拝殿

ゆかりの神社に金持(かもち)神社とあって 驚きでした。

実家から山陰へ向けての国道沿いにある神社で

名前が「金持」ということから金運上昇を願い

昨今の神社ブームもあって 全国から多くの参拝客が訪れています。

広い駐車場やお土産屋さんまで出来て随分と奇麗に様変わりしました。

因みに私は

ご近所で身近過ぎて まだ参拝したことがありません。

拝殿から大社造りの本殿

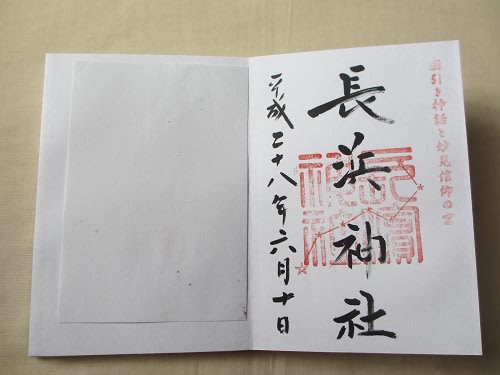

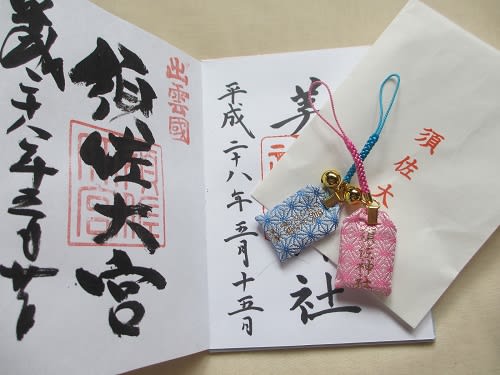

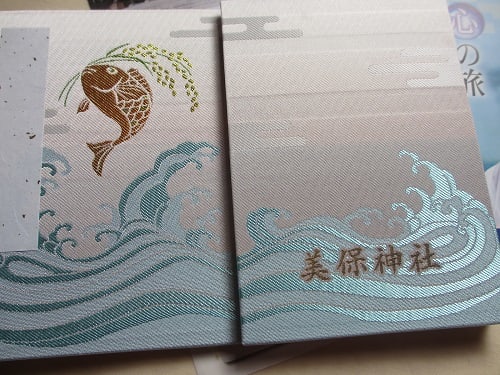

はい! 目的の御朱印

これで御朱印長の御朱印がまた一つ増えました。^^

参拝も終わり 強いパワーも頂きました。

さぁ~ ここまで来たら

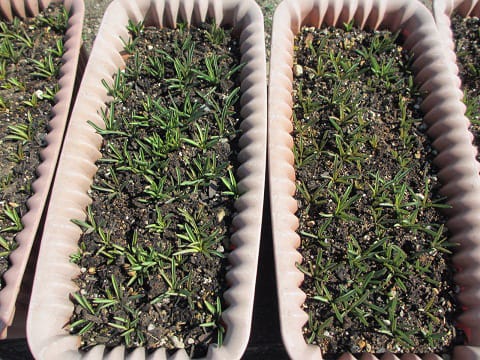

山陰・山陽花めぐり街道で紹介されていた

しまね 花の郷 へ寄ってみました。

入口はこちらから本館に入り

グラスハウスへと続く通路から

芝生広場に出てハーブ園や花の小道、花の丘、水辺へと散策しました。

中央の芝生広場はとても広く

四季折々の花や木々に囲まれた、自由で開放的な空間。

家族でのんびり ゆったりとピクニック気分が味わえそう。

彩鮮やかな春の草花が終わり

時期的には おとなしくて地味な植栽でした。

芝生の中の花壇は

神話の里・島根ならではの勾玉の形をしていて

花壇の縁は屋根瓦が使われていました。

木立の向こう側には

水連や菖蒲、紫陽花などの水辺が広がっています。

手前の木は斑入り葉が美しい洋風カエデの

ネグンドカエデ・フラミンゴ

ピンク色の新芽が奇麗です。

満開のスモークツリー

煙のようなふわふわの花穂をつける、不思議な花木で

ケムリノキとも、白熊の尻尾に似ることから

ハグマノキとも言われます。

ウルシの仲間なので、人によってはかぶれることもあるようです。

フラワーアレンジメントとしてよく使われ

色は白っぽいものからグリーン、ピンク、パープルなどがあります。

紫系のロイヤルパープルが欲しくて探しますが

1ⅿ程の鉢植えが欲しいけれど 少々値段的に手が出せません。

美しいワインカラーの葉は秋には鮮やかな緋色に紅葉します。

水辺の園内では

多種類の紫陽花や花菖蒲、水連などが咲いていました。

グラスハウスではシダ類、ユーホルビア、ベコニア、

ヒューケラや西洋アジサイなど

アートとして飾られていたアジサイ

てっきり造花かと思ったら生花の紫陽花でした。

ハワイアンブルー

開花から経過して終わり頃になると こんな色に変化するようです。

シックで魅力的な色。

ゆっくり園内を散策しましたが 時間はまだお昼前!

帰る方向で宍道湖を北廻りに

出雲から松江に向かって島根半島をドライブです。

途中にイングリッシュガーデンがあっても

寄れば帰りが午後3時を回りそうなので 今回はパス!

このルートを通ると必ず立ち寄る珈琲館・湖北店

レンガ造りのシックでレトロな雰囲気

宍道湖を一望できるロケーションは抜群!

狭い店内はいつもお客さんで満杯

テラスのパラソルの下でランチを。

クラブサンドとアイスコーヒーの軽食でもお腹がいっぱいに。

注文していた食後のケーキは

買い足して持ち帰り用にしてもらいました。

サンドやクレープ,パスタなど軽食が充実しています。

グラタンモーニングが人気だそうですが、

遠くて そんな時間には来れないのが残念!

宍道湖はどちらかと言えば

ボャ~とした薄暗い色のイメージですが

こんなに青く見えるんですねぇ~

梅雨に入っているけれど 空気が澄んで見晴らしもよく

対岸の山並みの稜線が鮮明に見え

晴々とした気持ちのよい一日でした。

クリフネ様

クリフネ様 Go!

Go!

としていました。

としていました。 見頃になるだろうから

見頃になるだろうから

の怒りが頂点に!

の怒りが頂点に!

リンクしています。 このブログ左欄のブックマークにも入れてるよ!

リンクしています。 このブログ左欄のブックマークにも入れてるよ!

下の吉備津神社のホームページで御覧下さい。

下の吉備津神社のホームページで御覧下さい。

落葉樹の中 高く伸びている葉の細かい竹林。

落葉樹の中 高く伸びている葉の細かい竹林。

!!

!! なったわ~♪

なったわ~♪

ねぇ~

ねぇ~