奥武蔵の紅葉巡りも今回でラスト。ここ鳥居観音もまた、

素晴らしい紅葉とそれにそぐわない(私的意見)堂々たるB級建築群が

アンバランスな風景を創り出している国籍不明な、奇妙な場所だ。

入り口前にあるマップ。詳しくはここで。

連理館。因みに連理とは夫婦や男女間の深い契りのこと。

鳥居文庫には仏教関連の絵画や書、仏像などが数百点展示されているらしい。

拝観料は200円とあったが、現在は開店休業状態のようだ。

子育て地蔵尊は参る人が見当たらなかった。

入山料200円を払って入山。車で入ることもできるがその場合は500円。

山道沿いに楓の樹が多く植えられている。

少し登った仁王門から

地球儀の上に観音様がいらっしゃるのは平和観音というようだ。

その下の赤いところは見晴らし台。

大鐘楼(鐘撞堂)

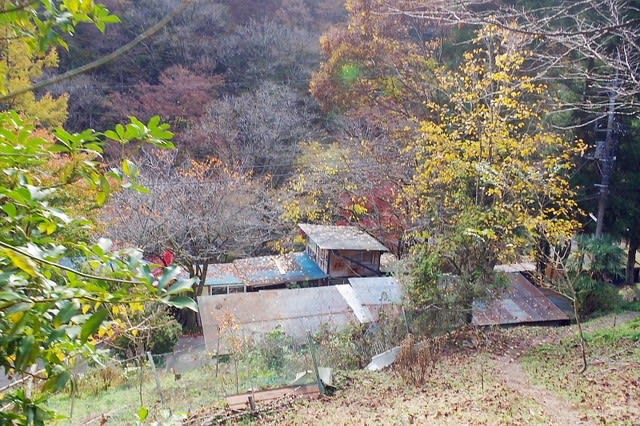

もう少し登っていくとさらに大きな建物が見えてきた。

玄奘三蔵塔というらしい。

車で登ってきた人のために山上には2か所駐車場がある。

今回はここから先の紅葉が素晴らしかった。

向かいの山に立っている建物は納経塔

山の最奥にあるのが高さ33mの急性、旧制、急逝、窮せい、九星、あれ変換が……。

もとい拝観料200円の救世大観音様だ(何とか変換できた。)。

下山は車道を通った。こちらの紅葉も素晴らしかった。

蛇の目の形をした東屋

玉華門

この辺で。