予報では曇りだったのに、朝からしっかり雨

週末になる度にこんな天気じゃ~どうにもならない、 まあ、雪じゃないだけ増しだけど。

で、もし雨がやんだら、例のハッチに給水ラインとエア抜きラインを取り付ける作業をやろうかと・・・・でも、結局降り続けて殆ど何も出来なかった。

給水ですが、今はこのように壁面から出ているホースに 水道のホースをコネクタ接続して給水している。

なんでコネクタなのか?というと、 水道圧をフルにかけられるから。

ダッジのキャンピングカーはタンク容量がでかくて、使うとすると数日分の水を積める。

ところがハイエースの方は、大抵一日、もしくは一泊二日程度で、使い方もそんな感じですから、タンク容量が30L程度。

実はこのタンク、本当は50L位は入るんですが、問題があって・・・  詳しくは後で。

詳しくは後で。

ウインドサーフィン等に出かけるときは、蚊の飛んでいる時期でもあり、出来る限り短時間で給水を終えたい事も有り、僕がこうして水圧をかけられる様にしたんです。

で、移設先予定の車体ハッチですが、さほど大きく無くて、ここからホースコネクタを出さにゃ~ならない。

はじめは単にホースの取り回しを変えるだけで済まそうと思ったんですが、以外にスペースが無く、いずれにしても加工が必要な事は明白。

で、家のおもちゃ箱を捜してみると、案外使えそうな物が出てきた。

今のコネクタは止水バルブ付きで、 タンクに入れる水を手元で止めたり、ポンプラインのエア噛み防止、虫の進入防止&逆流防止を兼ねている。

それに代わる物(というか手で操作する必要が無い分、楽)として箱の中で見つけたのは、ワンウェイバルブ。

おっとと・・・いい物があったな~ 、 今回はこれを使かおっと!

、 今回はこれを使かおっと!

で、これだけだとホースには接続が出来ないので、 他に何か無いか? と捜すと、適当な物が出てきた。

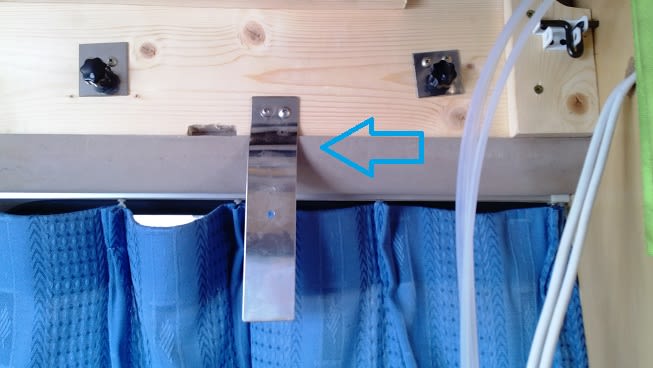

*水色矢印はテーパーゴマで、水封を保つ物なのですが、ワンウェイバルブには不要なので取り外しました。

で、適当に組み合わせてみると こんな感じになる。

赤い矢印は水のながれで、行き先は清水タンク。

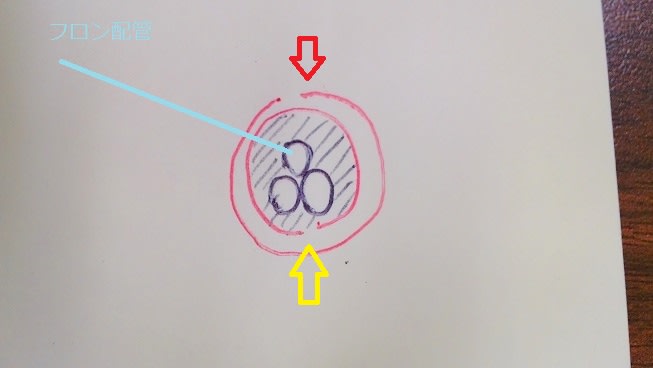

ちなみに、このワンウェイバルブは、出口側から適度な吸引をかけないとエアが流れない特性を持っています。

バルブのスプリングが適度に堅いんですが、これがとても重要。

タンクの水を、ポンプが吸引する際、 有る程度の長さの配管を通らねばならずない、その際にこのバルブがあっさり開いてしまう物だと、給水口から水の代わりにドンドンとエアを吸い込むことになり、芳しくない。

一度タンクからポンプまで来れば後はサイホン効果で負圧がかからなくなるので問題がなくなる。 この抵抗は重要で、又そこまで考えて僕もやっていますけどね (^^)←流体論も専門の一つ。

黄色矢印は、ホースの接続イメージで、 実際にはかなり奥まで差し込んで無理矢理クランプで留めます(笑)

本当はタケノコになっていれば一番いいのだけど、新たに部品を買いたくないし(キャンピングカー用なので、すごい高価)、

経験的にしっかりとクランプ留めすれば漏れることは有りませんから。

先端の部分をこれにすれば今まで通りだし。

そういえば何でL型にするのか?というと、ホースの取り回しが、今はただのホース。

これを新たにハッチまで持ってくると、スペースがこれまでより遙かに狭いために、いくら補強線入りとはいえども、確実に折れまがる。

水の入りが100%悪くなるので折れは絶対に避けたいんです。

なのでL型コネクタを使って折れを防止します。

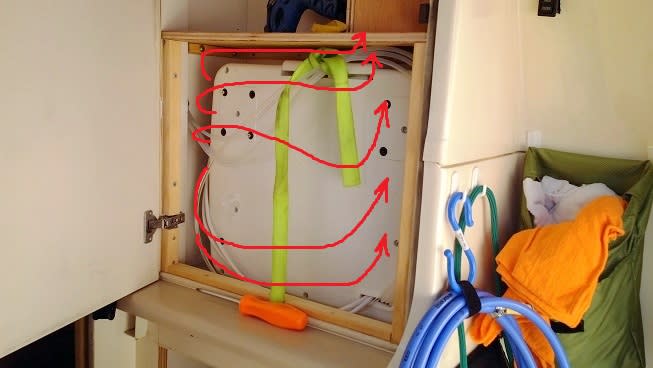

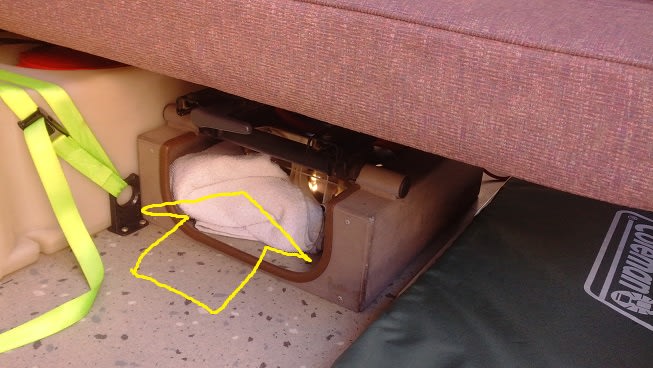

そういえば給水のラインの行き先なんですが、居室キャビンの右片隅のオグジュアリースペースに、こんな風収まっています。

結構ごしゃごしゃと落ち着きがないですよね(笑)

通常、白コネクタにタンクは接続されていますが、この先はTパイプになっていて一つは給水コネクタ、もう一つはポンプへ向かっています。

*先ほどの、給水ホース先端のバルブを締めると、 ホース内いに適度なエアだまりが出来、ホースのビニール特性掛け合わせて、いわゆるポンプの脈動防止軽減の為のアブソーバー機能をも、持たせています。

黒くてぐるぐる巻いているのは、バッテリーからダイレクトに来ているインバータ用DC配線。

オレンジホースはLPGの配管で、基本的にカセットガス供給をしているので、 必要なときにレギュレータ付きタンクホルダーをカチッ!っと! 接続します。

*これも近いうちにライン変更する予定。

オレンジ色のバルブが見えますが、ポンプへ向かうタンクからの配管が接続されていて、 このバルブを切り替えることによって、ボイラーを通して給水するか、 そのままダイレクトに給水するかを

切り替えられる用になっています。 夏はボイラーバイパス、 冬はボイラー通過で、今の位置だとボイラー通過の方です。

すいません、これ間違いでして、 サブの水タンクを設けた際にそれに接続する為です。

自分でやって間違えていました、 もう3年以上前の事ですから、あしからず (^^)

ボイラーは、エンジンの冷却水を応用したヒートエクスチェンジャータイプで、だいたい40度のお湯になります。

こうした、いろいろな物が一部に雑居しているのは本当は良くないのですが、 狭いスペースを上手く使わねばならないので仕方がないんです。

*これも整理が必要だよな~

そういえば故障していたインバータですが、 ヤフオク見たら、正弦波インバータが今は驚くほど安価で、1KW程度の物が1万5千円もしないで買える。

しかも薄いし軽いし

今までのは、でかすぎてシート下に入らないことや糞重い事もあり、非常に邪魔でした。

一応は修理して、ダッジの方に載せようかと思っていますが、ハイエースの方は近いうちに新しいインバータを載せることにしました。

容量はバッテリーからの配線の太さからすると1Kw程度が限界でしょうね。

まあ、2kwでも、重負荷をかけなければ同じですけど。

しかし・・・・雨がやまない・・・・  とりあえず建物陰で清水タンクの小改造。

とりあえず建物陰で清水タンクの小改造。

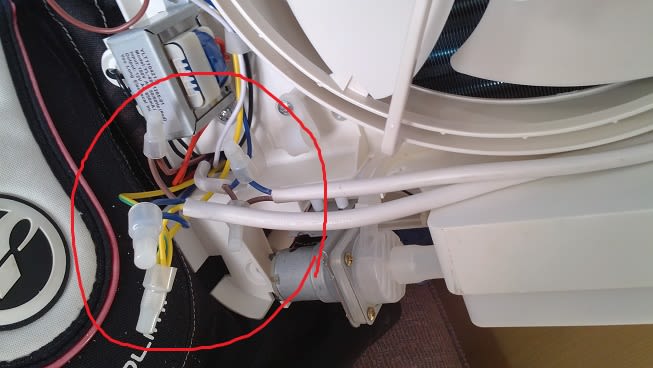

タンクはこんなのが載っていて、本当はこれが二つ有るのですが、現在一つで十分に足りています。

なので、もう一つは取り外して保管中。

ただ、このタンクには問題があり、 オレンジ色の上部蓋周辺が、水色のラインまで凹むような形状になっているんです。 その為、実際に積載できる水の量が、黒矢印部分までなんです。バカクセ~!

タンク容量はおそらく50L位あり、ところが赤ラインのところまでなので30Lくらい、そして無理に水を入れるとオレンジ蓋の上部エア抜きから水が出てくる。

蓋のところ以外はエアが抜けないので上半分が無駄な空間となり、蓋のところは逆にエアが抜けるので真上まで来る。

もっとも、蓋外周が凹んでいるので漏れた水はそこに溜まってくれますけど・・・・

*これって、この車が納車された時には、今のポータブルトイレを設置してある処に立て積載されていまして、今給水でつかっているホースがポンプにつながっていて、それを直接差し込む構造でした。

どうしてもトイレを置くスペースが欲しかったので、僕が移動させ、その時にライン改造をしたんです。

で、今回ハッチ取り付けによる配管移設をするので、 ついでにタンクのほぼ真上まで、めいっぱい水が積載可能な様にエア抜きを取り付けました。

*オレンジ色の蓋のエア穴は封じました。

エア抜きは、本当はタンクの真ん中辺りで横側がいいんですけど、一応この位置に付けてみました。 タンクの肉厚があるので、 タップ作業による取り付け。

力が加わる場所でもないのでこれで十分です。

車の進行方向に設けたので、 発進時に水圧がかかる事が想定され、 といっても、内圧が負になってバキュームかかるのでホースの水は

すぐに引き戻されると思いますが、実際に問題が出るようならここはメクラをして他のところに取り付けるかサージタンクを付けます。

次はエアコンの取り付け検討。

これまでラクールの室外機が入っていたところをそのまま入れ替える感じになりますけど、出来れば季節に応じてエアコンを着脱出来る用にしたい。

ただ、ウインドエアコンなのでラクール室外機の二倍の大きさがあり、重量もある。

雨なので、とりあえずは車内で取り付けフレームを持ちながら あ~だ こ~だ と一人問答。

まずはバックプレートが邪魔なので乱暴にぶち抜き! 酷いことをしますよね~! (笑)

(笑)

以前のラクール室外機用排気でつかっていたダクトホースはそのまま残します。 今度は雨天時の吸気用として使うかと・・・・

フレームはこれでして、エアコンにぴたりとサイズが合っているので、これを使って妄想タイム~~~? ぎゃはははは!  (爆笑)

(爆笑)

とりあえず右サイドに充ててみる。 ウンウン

上はこんな感じで、隙間が・・・

次は左側にフレームを充ててみる。

使うのはウインドエアコンですが、一番問題となるのは排気エア。

前の窓を開けた程度では、排気が吸気に吸い込まれて加熱するという、エアショートサーキット状態になり、コンプレッサーが異常を検出して止まってしまいます。

なので吸気と排気は出来るだけ離すのがセオリー。

ウインドエアコンの排気は、縦に細長い形状になっていて、内部がシロッコファンなので排気口は幅6~8cm、高さにして60cm位の細長。

それ自体はまあ、良いんですが、問題となるのがこれ。

窓のところは十分に奥行きがありますが、 車体上部のピラーフレーム部分が写真の様に狭くなって、 さらにその上の舟(車体屋根)が変な風に出っ張っている。

この二つが無いと取り付けは極めて簡単なんですけどね・・・

車の車体強度の関係でこのピラーは”絶対”に切断できませんから、このままなんとかしなければならないんですけど、どうしょう・・・・

エアコンの吸気は 基本的に窓を開けて取り込ませますが(雨天時は先ほどのエアダクトから行う予定) 排気は出来れば上の方から逃がしたい。

方法としては、二種類、上部の隙間を使ってダクト形成し、真上にある換気扇まで導いて逃がすか、舟に穴(黄色丸のあたり)を開けて換気口と排気ダクトを設けるかになる。

オフシーズンにはエアコンを取り外し、ジャンパー等を収納出来る様にもしたいので、その辺も考えないと駄目だしと、結構難しい。

実際にやってみると何とかなる物だけど、 出来る限り安価で楽なの方法を考えなければならない、 どうやろうかな~・・・・

、

、

、とりはずした部品をこつこつ移植するだけなんですが、これが意外と時間かかる。

、とりはずした部品をこつこつ移植するだけなんですが、これが意外と時間かかる。

としばらく考えていましたが、 取り付けてみて不具合が出る様なら再度とステーの取り付け加工をする事にして、作業続行。

としばらく考えていましたが、 取り付けてみて不具合が出る様なら再度とステーの取り付け加工をする事にして、作業続行。

ちなみに取り付けはこの逆の手順。

ちなみに取り付けはこの逆の手順。

と思ったら、単にメモリーを取り付けて読み書き込みするだけでした。

と思ったら、単にメモリーを取り付けて読み書き込みするだけでした。