さて、前回の続き、 必要な部品が全て揃いましたので、ラ・クールの本取り付け作業に入ります。

まずはあの邪魔な平ケーブル処理、これを何とかしないと本当にどうにもならない。

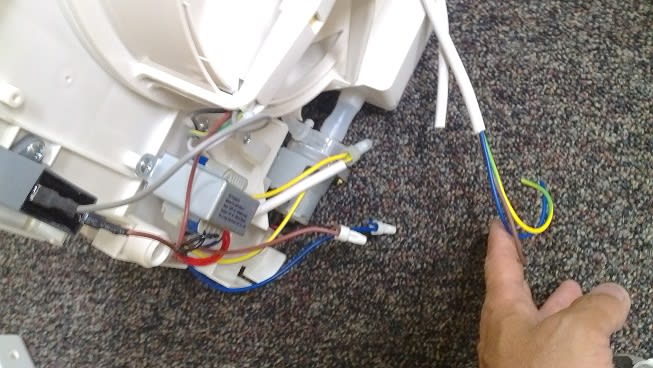

で、室内機を分解し、配線のカットとシリコン被服をカッターで剥ぎにかかります。

本取り付けまではこの切り放ち状態のままで作業、完全に決まったら長い配線を切って短くしてしまいましょう。

以前紹介した手順通りに、室内機のケースをそくさくと分解。

メクラのゴムはもう要りませんから外して棄てました!

カバーを開けると、フロントのディスプレイに行っている配線をまず外す、

ぶった切るのはこの配線ですね。 白色の被服に覆われた2本。

カット!

で、こうなる。

次は平ケーブルのシリコンゴムカット。 カッターで情け容赦なく切り離して剥く作業。

フロンを通しているポリプロピレンの配管のうち、2本は室外機への戻りでして、

これは間違いなく結露するのと思われるのでやっかい。

出来ればシリコンの被服を剥かない方が良いかとも思うのですが、有ると厄介なのでやはり取り去ります、 結露対策は後で改めてします。

だんだんとバラバラに

それが終わると、 既存のキャンピングカー冷蔵庫を取り外しますが、後の作業をやりやすくするためです。

ついでにポッカリ空いた冷蔵庫取り付け口から、 ルーバー取り付け予定の部分を見てみます。

赤線で囲んである部分に取り付ける予定でいます。

大きさ的にはこんな物

ラ・クール室内機よりの排水をドレンするホースが通る穴を開けなければ行けません。

丁度リアタイヤホイルハウジングの上が良かったので、余り考えずに穴開け。

黒丸で囲んでいる部分に開けた穴が見えます。

一応室外機のドレンを使う可能性も考え、その為の穴開けの採寸。

そして室外機を置くクローゼットの底?にドリルで穴開け、 この段階ではただの穴でしか無く、 今後排水される予定も無いのですが、

後でもし必要となってこの作業をすると大変なので、今のうちに開けておきます。

ちなみに室内機と室外機を繋ぐフロン配管の平ケーブルは、室外機底カバーを外して完全に剥いてしまいました。

こうしないとポリプロピレンの配管が堅くて上手く取り回せないことがその理由です。 どの程度結露するかな~? この部分・・・・・・

こうした組み込みをするにおいて、問題なのは室外機から室内機への冷媒配管の取り回しで、 居室とキッチンを隔てる隔壁に何とか通したい。

外に配管が這い回っているほど格好悪い物は有りませんので。

いろいろと考えましたが、やはり隔壁の一部分をカットして処理することにしました。

白い壁と、木目の壁をカット、 このカット破片は後で使いますので棄てません。

カットの段差は、フロン配管に無理な屈曲が掛からない様にするためです。

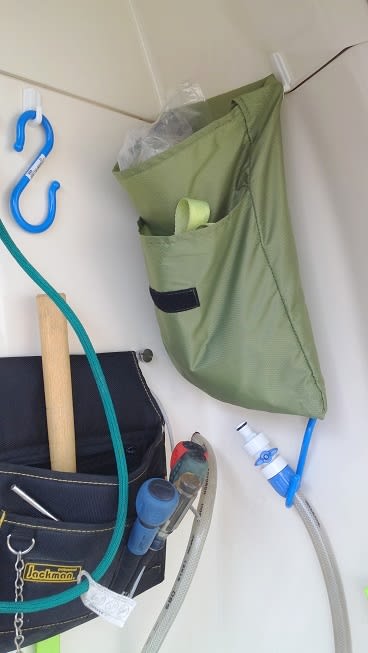

一応ここまで来たら 作業内容を変え、室外機の排気口取り付けにはいります。

まずは車体の一部をカットして穴開け~!。

予定部分はFRPでしたので、ジグソーを使って、割とあっさり穴を開けることが出来ました。

穴の中を見渡し、 クローゼットの中に配管を通す中心部分にドリルで穴開け。 クローゼット側からカットの中心をわかりやすく

するためです。

配管は外の穴からクローゼットまで上がるように傾斜をつける事で、雨水が入りにくいように工夫します。

内側の穴のカットも終了、 写真はクローゼット側から見た写真です。 雨進入防止の傾斜が解るでしょうか?

外側と内側の穴の連絡配管は、普通のアルミダクトを使用します。 径は100mm

本当は150mmあるとベストだと思うのですが、今度は適した換気カバーが見つかりませんので・・・・・

ある程度通すと赤い線の部分でカット。

そしてシリコンでしっかりとシーリングしてカバーを取り付け。

このカバーには虫の進入を防ぐ網のついた流線型のを流用します。

オープンにしていると知らない間に蜂の巣が出来たり、 鳥の巣になりかねませんから。

排気口を横後方にしたのは、下向きに取り付けてしまうと室外機の熱い排気がまた室外機へと吸い込まれて循環する、

いわゆるエアショートサーキットになってクーラー効率ががっくりと下がりますので、それを防がねばならない。

ほかにも見かけの問題、 走行中に発生する風切り音対策等々。

さらに、 この取り付け方法だと走行中に排気ダクト内は負圧となり、 後でつけるスライド式開閉ルーバーと相乗効果有り!

の予定でいますが・・・・・とうだろ?

一応、負圧によってルーバーから入った外気が、冷蔵庫のクーリングユニットを冷やしつつラクールの内部を通りながらこの排気より

出ていくことになり、冷蔵庫の冷却性能を上げる工夫も兼ねています。

中に雨水が溜まらず排出されるように、分からない程度に下へ向けています。

中に雨水が溜まらず排出されるように、分からない程度に下へ向けています。

換気カバーのメッシュですが、台風などの大雨の際、雨をここで防いでダクトへ進入しない為にも有効なんです。

車外の処理が終わると、今度は室内側。

飛び出ている配管の不要部分をカット。 やはり赤いラインのところで切って、シリコンで周辺を

密封します。

これで、一番難しい作業が終了しました。

さてさて、もうすぐ暗くなるのとシリコンが完全に乾くまでどうしても時間が掛かりますから、

今日の作業はここで終了~!

次回はこの続きです。

車中泊・グッズ『車中泊に必須!』ポータブルクーラー ラ・クール【車中泊に最適!】【smtb-s... |

と取り去ると。

と取り去ると。

これを実際にやるか?といわれるとね~。

これを実際にやるか?といわれるとね~。

と、ご対面

と、ご対面

) OH~! NO~! スピーカー配線のコネクタを戻すの忘れた・・・・・

) OH~! NO~! スピーカー配線のコネクタを戻すの忘れた・・・・・