まず最初に、現在の対中ODA(政府開発援助)はどうなっているのか。その状況報告から始めたい。

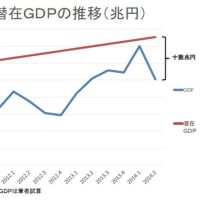

対中ODAは、昨年の尖閣列島沖の中国漁船衝突事件の時も批判の的になった。そして、今年3月に中国の国内総生産(GDP)が日本を抜いて世界第2位になったことが発表され、さらに、その進退が厳しく問われている。

既に前原誠司外相はODAの減額を検討するよう指示した。現在の対中ODAは、2009年度実績で見ると、技術協力と無償の援助を合わせて約46億円ほどある。

円借款は北京五輪の前年に終了

対中ODAの90%を占める円借款は、北京五輪の前年の2007年で終了し、その30年の歴史に終止符を打った。その累計は3兆3165億円で、実施したプロジェクトは231件を数える。

政府は時々「今も援助しているとはけしからん」と詰問されることがあるようだが、それらは、2007年までに借款協定を結んで実施しているプロジェクトのことではないかと思う。JICA(国際協力機構)によると、これらの案件は2017年頃にすべてが完成する予定だという。

現在進行中の対中ODA、約46億円は主に3つの分野に分けられる。1つ目は、環境問題への対応。2つ目は、改革・開放支援として会社法や独占禁止法などの経済法、民法/民事訴訟法などの法整備協力。そして、3つ目は相互理解の一環として青年海外協力隊やシニアボランティアの派遣、人材育成奨学計画などだ。

以上が対中ODAの現実である。

中国はG20(20カ国・地域)首脳会議でも胡錦濤・国家主席自ら「中国は発展途上国だ」と宣伝している。しかし、それは国家戦略的な発言であって実態的ではない。一般的にはGDP世界第2位、外貨準備高、軍事力などから見て、中国は米国の対局に位置するような大国であるから、「もはやODAの対象国ではない」と見られるのは当たり前である。だから、対中ODAは即刻廃止すべきだという議論が高まるのである。

「中国、封じ込め政策」を180度転換

そこで、筆者はどう考えているのかと問われれば、欧米並みの“援助卒業国”と見なして、そろそろ中国をODAを対象国から外してもよいと考える。もし、ODAという枠組みに入らない形でお付き合いするならば、ほかの先進国と同様に近隣外交ベースに切り換えるべきではないかと考える。

現在の中国に対して、ODA予算を使って親善交流を図ろうとするから、人々の反発を受けるのである。現在の日中関係は、日本からの輸出、民間投資などを中心にラッシュアワー的な経済交流が進展しているので、昔のようにODAで日中関係をバックアップする必要性は大きく減退している。日中関係は戦略的互恵の時代に入っているのである。

それでは、次に対中ODAの原点に戻って、対中ODAはどういう経緯で始まり、どういう形で中国経済の発展に寄与したのか、その真相に迫ってみたい。

まず、歴史的な事実関係から始めよう。

日中関係の大きな変化は、1971年のニクソン・ショックから始まった。ニクソン米大統領はベトナム戦争の手詰まり状態を解決すべく、背後から武器支援していた中国との対話を深めるために、これまでの「中国、封じ込め政策」を180度転換した。

佐藤栄作内閣を引き継いだ田中角栄首相は1972年9月25日に訪中し、国交正常化を果たす。その後、国交正常化を完成させたのは福田赳夫首相であるが、その背後には、日中貿易の飛躍的な拡大を臨む経済界(特に関西財界)がいた。

実は、水面下でのこうした動きが1978年の日中平和友好条約、1979年の大平首相による対中ODA実施へとつながっていた。

「開かれた中国」というコンセプト

米国はベトナム戦争の打開のために中国接近を図ったが、日本はその底流において日中貿易を大きく前進させるチャンスを考えていた。現実に、戦後から日中貿易の動きは活発だった。1951年の吉田茂首相の時代から、民間レベルで中国との第1次民間貿易協定(バーター取り引き)が政経分離の形で進められた。1953年、国会で「日中貿易促進決議」が通り、第2次日中民間貿易協定がまとまった。

鳩山一郎首相の時代には第3次民間貿易協定(商品見本市開催)で、それまでの4倍に相当する1億5000万ドルの売り上げを計上している。2代後の岸信介内閣の時代に政府レベルの交流は冷却期を迎えたが、池田勇人内閣では再び1962年の「日中総合貿易に関する覚書」が結ばれ、いわゆる「LT貿易」が始まる。これが佐藤内閣の時に「覚書貿易」と言われる「MT貿易」へ発展する。1979年の時点における日本の輸出は中国全体の5分の1、輸入の4分の1を占める対中第一の貿易相手国であった。

こうした民間経済交流の積み上げの中で、1980年からの大平正芳首相による規模の大きい対中ODAが始動したのである。

大平首相は小平副主席の「改革・開放」政策に対し、「開かれた中国」というコンセプトの対中政策を打ち出した。さらに、「対中経済協力三原則」も発表した。その内容は(1)西側諸国との協調、(2)他アジア諸国、特にASEAN諸国とのバランスを考慮すること、(3)軍事面での協力はしないこと――、などである。

アンタイド援助が「負の遺産」に

大平首相の「開かれた中国」という外交コンセプトは、今日にも通じているものである。中国は「改革・開放」政策で経済大国になった。その舞台裏では日本の民間貿易、民間投資、ODAなどの支援があったと言っても差し支えないだろう。その意味で初期の「開かれた中国」政策は大成功を収めたと言える。

だが、現在の中国は不自由な国内政治体制は言うに及ばず、東南アジアの西沙、南沙諸国の領有権問題でも強圧的態度を取っている。対外的にも協調という面で「開かれた中国」になっていない。

その意味で、中国に対して日本は初心を忘れず、内外にわたって「開かれた中国」を目指す外交的使命は今も生きていると考えるべきであろう。たとえ永遠の課題であろうとも挑戦すべき歴史的価値はあると言いたい。

いずれにせよ、こうして、対中ODAが1979年から始まった。

中国は円借款で巨額の開発資金を得たかった。その結果、対中ODAの90%以上が円借款で占められるようになった。円借款は返済期間30年(うち据え置き10年)、金利3%、それでいてすべてアンタイド(ヒモの付かない援助)という条件であるから、中国にとっては願ったりかなったりの開発資金源になった。

中国は、以後30年間にわたり、円借款3兆円以上を使って世界中から優れた技術を得るために「バラ買い調達」を行い、開発コストも引き下げることができた。

現在の高速鉄道でもドイツ、フランス、日本などから機材をバラ買いし、そこから集めた技術を模倣改造して、いかにもメイド・イン・チャイナのオリジナルのように宣伝している。その諸悪の根源の1つは日本の供与したアンタイド援助にあるといっても過言でない。国益という点で中国へのアンタイド援助は「負の遺産」になった。

それでは、日本はどうしてアンタイドにしたのか。

そこには、表には出ないが、太平洋戦争から引きずる中国に対する贖罪意識、そして賠償意識が強く働いたからだと言われる。何しろ、日本側の交渉人たちは戦中派であったから、なおさらである。

当時の中国は、本音では賠償を請求したいほど、国造りのための開発資金不足に陥っていた。しかし、先に日本と日華平和条約を結んだ蒋介石総統は賠償請求権を放棄しているので、後発の北京政府が賠償請求を行えば、自ら「2つの中国」を認めることになる。「1つの中国」を国是とする中国にとって、これは絶対にできない。

対東南アジアの戦争賠償行為「準賠償」

以上が賠償請求権を放棄した表向きの理由である。しかし実際は、台湾政府も日本の植民地時代からの賠償金額を計算しようとしたものの、日本の財産権の設定など、計算が極めて複雑で難しくなるために放棄したと言われている。恐らく、北京政府も日本が建設した南満州鉄道などを加味した正確な請求書は書けなかったに違いない。

ところが、日本の東南アジア諸国への戦争賠償行為を調べてみると、賠償を放棄した国々には「準賠償」という形で、円借款を供与している。誰に知恵を付けられたかは分からないが、中国はどうやら、ここに目をつけたようだ。つまり、賠償として一時金を受け取るより、長期にわたって円借款協力を取りつけ、経済協力の名目で開発資金を得た方が得策だと考えたと推測される。

その結果は大成功で、中国は対中ODAという形で30年にわたって累計3兆円以上の開発資金を獲得したのである。ちなみに、日本から東南アジア8カ国への準賠償総額は約2453億円程度だった。

対中借款の多くを占める鉄道、港湾建設、水力発電所建設などの経済的な基本インフラが、今日の中国経済の発展にどう影響を与えたか。これを書き始めれば非常に長くなってしまうのでここでは割愛させていただく。ただ、この分野については、経済学的に効果を測る学者の世界に委ねるべきだと思っている。

申し遅れたが、筆者は1980年5月、文化大革命の余熱が冷めやらない北京を訪ね、円借款第1号となった大同-北京-秦皇島(渤海沿い)の鉄道の複々線化と電化、そして石炭積み出し港となる秦皇島港湾の建設現場を取材した。

この港から、大同で産出される石炭を日本に輸出するはずだったが、日本側の都合でキャンセルされた。この頃の日本は資源確保のため、今の中国のように世界中を奔走していた。中国には石油、石炭などの資源を求めていた。この頃の記者としての原体験を下敷きにして、今回の対中ODAをレポートしたことを付け加えておきたい。

1967年「国際開発ジャーナル」創刊に参加し、40年以上にわたり代表取締役兼編集長を務める。2003年10月より現職。外務省「国際協力に関する有識者会議」委員、経済産業省「産業構造審議会経済協力小委員会」委員、文部科学省「国際教育協力懇談会」委員などを歴任。主な著書に『途上国援助 歴史の証言-1970年代、80年代、90年代』(国際開発ジャーナル社)などがある

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます