◇「中国政府はギャングのような政権」◇ 「中国政府は自国民の自由や人権を抑圧する独裁政権です。その無法性はギャングのようなものです。インターネットの問題も相手が民主主義ではなくギャングのような政権であることをまず念頭に置いて中国に対処すべきです」 こんな激しい言葉が発せられた。ギャングという誹謗のような表現が二度も三度も繰り返された。この3月10日、アメリカ議会下院の外交委員会の公聴会だった。こんな過激な発言をしたのは、外交委員会の共和党側ベテラン、デーナ・ローラバッカー議員だった。 課題は「グーグルの苦境」だった。アメリカの大手インターネット企業のグーグルが中国での検索サービスで中国政府に勝手な検閲を受け、「天安門事件」とか「台湾独立」という言葉が削られていたことへの抗議だった。 グーグルはこの検閲を拒み、中国当局から国外追放の脅しを受けたのだ。 この公聴会では、同じ共和党のクリス・スミス議員も「私自身が中国当局からハッカー攻撃をかけられ、パソコンに保存した情報を盗まれました」と中国を糾弾した。外交委員会の委員長を務める民主党のハワード・バーマン議員も、「中国共産党政権の言論弾圧はひどい」と、あっさり中国を非難した。 こういうアメリカ議会での中国への態度をみると、オバマ政権が最近まで中国へのソフトな対応に終始し、議会でも民主党指導部のナンシー・ペロシ下院議長らが中国の人権弾圧などへの批判をまったく口にしなくなっていたことが、どこか違う国での出来事のようにさえ思われてくる。 アメリカ議会では、そのうえ3月15日には超党派の議員130人以上が連名で「中国政府は人民元の交換レートを不当に操作している」という抗議声明を出した。きわめて強硬な中国非難だった。中国をたとえ経済面だけだとしても、敵視さえする動きだともいえる。 これまた米中協調がしきりにうたわれた半年ほど前とは大きな違いである。米中両国が二国だけで協力を深め、これからの世界を仕切っていくという趣旨の米中G2論が大手を振ったころとは、事態は逆転してしまったほどの現状なのだ。 では米中関係でいったい何が変わったのか。あるいは変わったように見えるが、じつは変わってはいないのか。 まずG2の軌跡を簡単に振り返ってみよう。 ワシントンの外交政策コミュニティーでG2という言葉が頻繁に聞かれるようになったのは、オバマ大統領の登場から3、4カ月後の2009年春のことだった。G2とは簡単に述べれば、米中二極という意味である。 G2はG7、G8という用語の延長でもある。これらのGとは英語のGroup、つまり国家の集まりのグループの頭文字である。だからG8は8カ国によるグループ、G2はアメリカと中国の二国だけがグループとなることを指す。その米中が全世界を誘導する形で、経済問題、環境問題から政治、安全保障の諸問題まで枢要な国際的課題に取り組むというわけだ。この表現の背後には、アメリカ側からみての中国最重視という姿勢がある。 中国最重視は、オバマ大統領の思考でもあるように思われていた。なぜならオバマ氏は、2008年の大統領選挙キャンペーン中に発表した外交政策論文で「アメリカは中国が21世紀の共通の課題に対応することに協力し、中国が拡大するパワーとして責任ある役割を演じることを奨励する」と述べていたからだ。 大統領に就任したオバマ氏は、経済でも、対テロ闘争でも、核兵器の拡散防止でも、中国の協力が重要だという姿勢を明確にしていった。オバマ大統領は2009年4月1日に、ロンドンで中国の胡錦濤国家主席と会談し、「米中二国間関係をすべての領域で引き上げ、強化する」ことを合意した。具体的には米中両国間での経済・金融分野に加え、政治や安全保障を含む「戦略経済対話」の開催を決めたのだった。ブッシュ政権時代にも米中間で経済や金融を論じる閣僚級の協議はあったが、それを格上げ、拡大したわけだ。このころからアメリカ側ではG2論がしきりに語られるようになったといえる。 ◇具体的な成果がほとんどなかった対話◇ だが、それ以前からG2論は存在した。 オバマ政権に対し、G2体制の構築をめざすべきだと最初に正面から提言したのは、民主党カーター政権で国家安全保障担当の大統領補佐官を務めたズビグニュー・ブレジンスキー氏だった。オバマ氏が大統領に就任した2009年1月中旬にイギリスの大手紙『フィナンシャル・タイムズ』に発表した論文でG2の勧めを論じていた。ブレジンスキー氏は、大統領選挙ではオバマ候補の外交顧問でもあった。 同氏はその論文で、米中両国が相互依存の重要性を考え、包括的なパートナーシップに基づくG2の特別の関係を築くべきだと主張していた。米中両国が経済問題を超えて、中東紛争から核兵器削減、テロ対策、気候変動などの国際課題の解決に共に取り組むべきだとも述べていた。要するに米中2カ国だけで世界を取り仕切り、国際秩序を先導すべきだというのである。その論文の見出しは「世界を変えうるG2(米中2カ国)」となっていた。対外関係での中国最重視の勧めだともいえた。 ブッシュ前政権の高官で、オバマ政権下では世界銀行総裁を務めるロバート・ゼーリック氏も「世界の不況回復はG2(米中)に支えられている」という論文を発表した。国際経済問題の解決には米中両国の先導的な協力こそが必要だと力説し、「強力なG2なしにはG20は失望に終わる」とまで主張した。 アメリカがこれほど中国を重視するのも、経済での現実をみれば、理解できる。中国の経済が高度成長を続けていることは誰にも明白である。アメリカの中国に対する貿易赤字は2008年の時点で年間3000億ドル近くにも達した。中国はアメリカの政府債券保有では世界最大の1兆ドルをも記録した。その後、日本の保有額に追い越されはしたが、アメリカの財政赤字を中国マネーが支えていると評されて久しい。 オバマ政権の中国重視志向は、7月下旬の米中戦略経済対話の第1回会合開催でさらに印象づけられた。中国は合計約200人もの大型代表団をワシントンに送り込んだ。中国の共産党、政府、軍部の各要人たちがオバマ政権の閣僚級との二日にわたる会談に臨んだ。オバマ大統領は「米中関係が21世紀を形成する」とも述べた。まさにG2時代の始まりを思わせるような展開だった。 こうした展開は、日本にとっては深刻な意味をももちかねなかった。世界の経済ということならば、日本はまだ世界第二の経済規模の国である。かつてアメリカと日本が経済や金融問題への国際的対処でG2と呼ばれた時代もあったのだ。ましてアメリカが中国を最重視するとなると、アジアで中国との利害の対立を抱える日本の比重は減ることになる。オバマ政権はなお「日米同盟の最重視」とか「日本はアジアの安全保障の礎石」という言明を続けているが、米中二極G2の概念はその否定にもつながりかねない。だから日本側でG2論への懸念や警戒が広まったことも自然だといえよう。 しかし、いざ7月末の米中間の初の戦略経済対話が終わってみると、まず政治や安全保障では具体的な成果はほとんどなかったことが明白となった。肝心の経済や金融でも、実質的な成果は少なく、「協力と対話の強化」が強調された点だけが顕著だった。G2論の実効性の不在が期せずして証された形となった。 G2論はそもそもアメリカと中国との基本的な価値観の相違を無視、あるいは軽視していた。民主主義という価値観である。G2論には中国が国際ルールを守らず、自国への脅威がないのに、大軍拡を続けることへの批判もない。同盟国との年来の緊密な関係の軽視とも受け取れる。こうした点に立脚するG2批判論もワシントンでは活発に表明されるようになった。 ブッシュ政権の国家安全保障会議のアジア上級部長だったデニス・ワイルダー氏は「中国との関係はたしかに重要だとはいえ、米中関係をG2と呼び、特別な二国関係と定義づければ、日本やインドなどアジアの他の同盟国、友好国との関係を深刻に傷つける」という主張の論文を発表した。民主、共和両党政権でアジア関連の枢要ポストにあったモートン・アブラモウィッツ氏も「G2の結成は不幸であり、アメリカの主要同盟国の日本にとくに重大な打撃を与える」と論じた。 G2反対論の圧巻は、外交評議会アジア研究部長のエリザベス・エコノミー氏が発表した「G2幻想」という長い論文だった。「米中両国では政治体制、価値観、統治の方法に基本の相違があり、その相違を放置して関与や協議を進めても不毛だ」という主張だった。「米中両国は国家の主権、個人の人権、軍事力の行使をめぐっても思考に基本的な違いがあり、世界がどうあるべきかの考えも異なる」と強調していた。 ワシントンの外交政策コミュニティーでは、こうしたG2反対論が圧倒的に優位となった。肝心の中国が貿易問題では自国の利益を頑固に押し、国際安全保障問題でも北朝鮮やイランに米側の要請を無視しての支援を続け、アメリカとの断層を示したのだ。その背後には、米中両国が重要な戦略課題となると、なお利害を衝突させる場合が多いという現実が浮かび上がっていた。 ◇オバマ政権も反対論に圧せられた◇ この現実は新しい年を迎えると、待っていたかのように、鮮明な形をみせるようになった。オバマ政権は1月末に台湾への64億ドルにのぼる武器の売却を発表した。冒頭に紹介したように、グーグルのネット機能への中国政府の規制強化にグーグル側が反発し、中国政府がさらに激しい非難をぶつけるようになった。オバマ大統領は中国が嫌うチベットの宗教指導者のダライ・ラマとも会談した。 この表面の動きだけをみると、米中関係には新しい事態が生まれ、その結果としての大きな変化が起きたように映る。だがそうではないことをアメリカの対中政策を長年、考察してきたロバート・サター氏が解説した。 「米中間でいま表面に出た対立や摩擦は、両国間に従来から存在した差異の結果です。オバマ政権はこの1年ほど、その差異を隠す形で対中協調路線を打ち出してきたのです。だがアメリカ内外の要請により、その厳存する差異をもう隠しきれず、対立が表面に出てきたのです。米中関係の基本が変わったのではありません」 サター氏は1970年代からアメリカの国務省や議会、中央情報局(CIA)で一貫して中国問題を担当し、クリントン、ブッシュ両政権では東アジア担当の国家情報官を務めた。サター氏の説明によると、米中両国の台湾への政策は以前から大きく異なり、アメリカは台湾への防衛的武器の売却を「台湾関係法」で義務づけられている。一方、中国は台湾を完全な自国領と見なし、いざという際には武力で併合できるよう台湾に近い福建省周辺には中距離、短距離の弾道ミサイルを1500基以上も配備している。その脅威を受ける台湾の防衛をアメリカが支援することは国際公約である。中国に非難されたという理由でその公約を破れば、アメリカの国際的な信用は失墜する。 グーグルの検閲もダライ・ラマとの大統領会談も、アメリカとしては言論の自由、宗教の自由の擁護なのである。グーグルも、じつは2006年にはアメリカ議会から中国での検閲を許容したことを非難され、当時のエリオット・シュラージ副社長が公聴会で議員たちの激しい糾弾を浴びて、陳謝したのだった。だから今回の中国への強い姿勢はアメリカ国内の超党派の人権と自由を擁護する幅広い勢力に推されているのである。 こうした米中間の差異の現実を、『ワシントン・ポスト』の著名コラムニストのロバート・サムエルソン氏が辛辣に論評していた。 「中国は、アメリカ主導の戦後の国際秩序の正統性や優越性を受け入れてはいない。中国の世界観はまず自国の権利の優先であり、アメリカの地政的かつ経済的な利益には脅威を与えることになる。中国が真に求めるのは共産党の正統性の保持であり、自国の西洋化ではない」 「アメリカ側には、中国が経済的に豊かになれば、その利害や価値観はアメリカに近づき、世界経済の繁栄への依存を増し、自国の市場をより自由にし、共産党独裁を緩めていくだろうという期待があったが、実際にはそうはならなかった。アメリカ側でG2論を唱えた人たちは基本的に中国を誤解していたのだ」 サター氏もG2に対しては手厳しい見解を語った。 「私はそもそもG2論を信じていませんでした。米中両国間には国の在り方に関してあまりに大きな相違があるため、真のパートナーにはなれないからです。中国側には、G2論は中国に過剰な国際的責任を負わせるためのトリックだという反発があるほどです」 アメリカがアメリカであるという民主国家の基本、そして現状での中国の独裁体制の基本、そのギャップは両国の協力や協調をあくまで一定範囲内に抑えてしまうというのである。だから米中両国が国の在り方の基本を変えないかぎり、中核部分でのギャップは消えないことになる。しかしその一方、経済面を主体に、協調を両国ともに必要とする領域も存在を続ける。その結果、起きるのは対立と協調を交錯させながらの是々非々のうねりであろう。ただし、今年はさらに対立の部分がより鮮明に出る見通しが強いだろう。 サター氏が説明した。 「中国側には自国が総合的国力を強め、とくに経済や金融でアメリカを弱い立場に追いやっているという意識があるからアメリカへの非難は今後、さらに強くなるでしょう。一方、アメリカ側も11月の中間選挙のため、さらには一般国民の対中感情の悪化のため、議会などで表明される対中言辞はより強硬となるでしょう」 こうみてくると、米中両国がG2を形成して世界を仕切るという構図は現実からは離れているということである。逆に米中両国は、普段は協力を唱えながら、水面下では対立やせめぎ合いを保ち、時にはその対立が表面での衝突につながるという展望が予測される。 だから今後も、アメリカの中国重視や中国接近はあっても、中国と二国だけで寄り添って、世界の重要課題に共に取り組むという姿勢を打ち出す見通しはまずないだろう。その意味での「G2の時代」は現実には来そうもないようである。 オバマ政権も公式にはG2という言葉をいっさい使ってはおらず、いまのところG2反対論に圧せられた感じである。米中G2から外される欧州の同盟国や日本、インドなどの反応を考えれば、そんな政治標語には危険なマイナス要因が多々あることも十分に認識しているのだろう。 |

最新の画像[もっと見る]

-

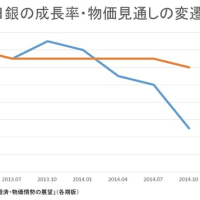

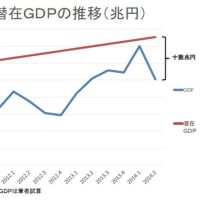

日銀「ハロウィーン追加金融緩和」は前回消費増税の予測ミスを補ったに過ぎない!

10年前

日銀「ハロウィーン追加金融緩和」は前回消費増税の予測ミスを補ったに過ぎない!

10年前

-

日銀「ハロウィーン追加金融緩和」は前回消費増税の予測ミスを補ったに過ぎない!

10年前

日銀「ハロウィーン追加金融緩和」は前回消費増税の予測ミスを補ったに過ぎない!

10年前

-

日銀「ハロウィーン追加金融緩和」は前回消費増税の予測ミスを補ったに過ぎない!

10年前

日銀「ハロウィーン追加金融緩和」は前回消費増税の予測ミスを補ったに過ぎない!

10年前

-

小渕優子経済産業相の政治資金、ベビー用品や化粧品、著名デザイナーズブランドなどへ

10年前

小渕優子経済産業相の政治資金、ベビー用品や化粧品、著名デザイナーズブランドなどへ

10年前

-

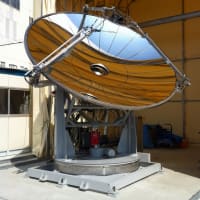

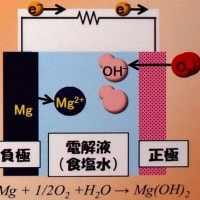

スマホを30回充電できるマグネシウム電池、太陽炉の実証実験も始まる

10年前

スマホを30回充電できるマグネシウム電池、太陽炉の実証実験も始まる

10年前

-

スマホを30回充電できるマグネシウム電池、太陽炉の実証実験も始まる

10年前

スマホを30回充電できるマグネシウム電池、太陽炉の実証実験も始まる

10年前

-

スマホを30回充電できるマグネシウム電池、太陽炉の実証実験も始まる

10年前

スマホを30回充電できるマグネシウム電池、太陽炉の実証実験も始まる

10年前

-

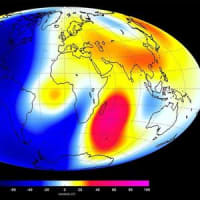

予想を超える10倍のスピードで…弱まり続けている「地球の磁場」

10年前

予想を超える10倍のスピードで…弱まり続けている「地球の磁場」

10年前

-

ローゼル

10年前

ローゼル

10年前

-

ローゼル

10年前

ローゼル

10年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます