中間決算をなんとかタイムリミットに間に合って発表し、再建の軌道に乗るかに見えたオリンパスの経営が早くも混迷の色を強めている。

膨大な損失を隠してきた決算を修正したことで、同社の資本が大きく毀損して経営・財務体質が予想以上に悪化していることが判明したうえ、十分な原資を持たないにもかかわらず違法に配当をしていた疑惑まで急浮上してきたことなどが、その背景にある。

しかし、筆者には、そもそも、お手盛りの社内「第三者委員会」を設置し、その「調査報告書」を土台にして、再建を進めようと目論んだ現経営陣の戦略に無理があった気がしてならない。

危機に瀕した政府や企業が贖罪の隠れ蓑として、この種の第三者委員会を設置する例が後を絶たないが、ほとんどは、現体制を温存して事態を収拾することに主眼を置いたもので、真相の解明や抜本的な改革にはほど遠い結果に終わっている。

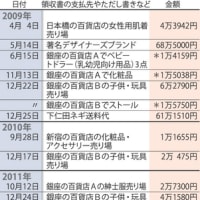

実際のところ、今回の報告書も、歴史的に同社の主幹事をつとめ、後に破たんした山一証券から、1991年7月までに、11億7200万円に及ぶ損失補てんを受けながら、なぜ、その後も巨額の損失が残り、さらに桁違いの規模に膨らみ続けたのかというものを始めとして、なんら関係者の疑問に答えていないのが実情だ。

また、調査報告書の策定の間、漠然とその成り行きを見守るだけで、いたずらに時間が浪費されることを容認した金融、捜査当局の責任は重い。こうした態度は、日本市場の信頼回復の足を引っ張る行為と言わざるを得ない。

今回、焦点を当てた第三者委員会は、オリンパスが11月1日付で、弁護士5名(判事経験者1名、検事経験者2名を含む)と公認会計士1名の顔触れを揃えて発足させたものだ。

当初の目的は、同社の過去のM&A(企業の買収・合併)案件に関して不正ないし不適切な行為がないか、妥当性を欠く経営判断があったか否かについて調査し、ガバナンスの改善のための提言を行うことにあった。

そして、設置から1週間後、損失の計上先送りが行われた事実や、不可解なM&Aがその損失を闇に葬るために行われた事実が判明したことから、それらの実態の解明も、調査の対象に加えた経緯がある。

従って、「合計189回」のヒアリングを通じて作成したという、A4用紙で243ページ(別紙含む。要約版は除外)に及ぶ膨大な報告書は、損失がどのような形で先送りされてきたかという点や、M&Aをどのように行って損失を闇に葬ろうとしたかという点については、比較的精力的な調査を試みた形跡がある。

しかし、実際の問題行為への関与者については、すでに責任を取る形で退任した経営陣や、新聞紙上で名前を報じられていた社外協力者の言動をなぞっただけ。その他の関係者については、なんら独自に踏み込んだ調査が行われた形跡がみられない。

しかも、会社が明確に調査対象として委託しなかったことを理由に、そもそも、問題となる損失が、どこの金融機関との間で、どのような運用方針の下、どういった運用(取引)において、いつ、どういう形で発生したかという点には一切触れていない。

要するに、マスコミ報道でバレタことだけを追認する内容となっているのだ。

具体的に言うと、報告書は11ページで、「オリンパスは、1980年代頃から、特定金銭信託及び特定金外信託(以下併せて特金という。)による運用も開始した。当初は、オリンパスと長期間の取引関係にある国内証券会社を中心に委託を行っていた」とか「バブル経済が1990年に破たんしたことにより、(中略)特金などで損失を取り戻そうと考え、特金などによる運用の割合を増加させた」などと表面をなでただけの調査にとどまっているのである。

特金で運用していたのが事実ならば、その口座をどこの信託銀行に設け、運用の助言はどこの投資顧問(もしくは信託銀行)が担当したのか、あるいは、特金といっても、実態は当時はやりの「営業特金」で、ルール通り投資顧問が運用を助言する体制になっておらず、実態として証券会社が運用していたのか、といった状況を解明するのは、初歩的な調査事項だったはずである。それらがすっぽりと抜け落ちているのはいただけない。

加えて、当時も違法行為だった「(事前の)利回り保証」が存在したのか、それを前提とした「一任運用」ではなかったのか、など様々な疑問を解明していないのも、調査報告がお手盛りに過ぎない証左と言わざるを得まい。第三者委員会は、きちんと、これらの個別の金融機関との取引実態を検証すべきだった。

なぜ、こうした点に、これほど拘るかというと、実は、オリンパスの前身であるオリンパス光学工業は、主幹事だった山一証券がオリンパスの「営業特金」の運用を担当し、損失が発生、その穴埋めをした事実が、すでに約20年前に明らかにされているからだ。

その発表は、日本証券業協会が1991年7月に主要な証券会社の実態を取りまとめて行ったものだ。

この損失補てんリストの中に、山一証券が対象とした64法人・2個人の中で12番目に補てん額が大きい大口補てん先として、「オリンパス光学工業(補てん額11億7200万円)」の名前が掲載されているのだ。

当時、損失補てんが社会問題化して大きな批判を浴びていたにもかかわらず、なぜ、オリンパスは、きちんと、その損失処理を行い、すべてを清算しなかったのだろうか。第三者委員会の調査報告は、この信じ難い経営の怠慢と、その原因に一切触れていない。

それどころか、調査報告によると、その後もオリンパスは安易な運用を続けて、損失を膨らませ続けたという。報告書の11ページには、「正確な金額は不明であるが、1995年ころには、含み損の額は数百億円の規模に増大していた」との記述がある。この経緯も、外資系証券会社との間で企図した損失挽回策が傷口を広げたというだけで、なぜ、そのような杜撰な経営判断をしたかや責任の所在が事実上、不問に付されている。

さらに、有価証券の簿価について、より厳格な時価会計が導入される公算が強まった98年、「950億円程度に膨らんでいた巨額の含み損」をケイマン諸島に設置した受け皿ファンドに「飛ばす」ことにしたという。

だが、98年と言えば、山一証券が「飛ばし」の処理に行き詰まり、「自主廃業」という形で破たんした翌年だ。

いったい、なぜ、オリンパス経営陣は、そのような無謀な振舞いに出たのか。この疑問にも答えていないのである。

「飛ばし」は、証券会社から見れば、1980年代から90年代初頭にかけて横行した「花替え」(あるいは「花がえ」。取引の注文伝票をねつ造、入れ替え、消去することによって、損失の原因になった取引の存在そのものを消す手法)と並ぶ、損失隠しや補てんの代表的な手法だ。

そもそもは、決算期の違う企業に、含み損を抱えた有価証券を一時的に預かって貰い、決算期が終われば、一定の利息を上乗せして買い戻すことから、「疎開」(あるいは「租界」)と呼ばれることもあった。

横行するきっかけになったのは、ブラックマンデーと呼ばれた1987年秋の世界的な株式相場の暴落だ。

証券会社が「一任運用」で運用を請け負っていた「営業特金」で損失が膨張、破たんした山一証券や再編の対象になった新日本証券が広範に行なっていた事実を、当時の大蔵省証券局が検査で発見したことから、監督当局の間で、その存在が知られるようになった。

90年代初頭になると、損失補てんの際に処理し切れなかった損失が様々な形で存在し、山種証券、コスモ証券、大和証券の各社で「飛ばし」として報じられ、社会的な批判を招いたこともあった。

ただ、山一証券の場合、最後まで、自ら損失処理をしなかったため、雪だるま式に金利負担が膨らみ、破たんのきっかけとなったのは有名だ。

それだけに、破たんした山一証券と同じ轍を踏みかねないリスクの存在を知りながら、オリンパスが「飛ばし」を行うという無謀な経営判断をした原因をきちんと解明できない第3者委員会の調査報告をベースに、会社のガバナンスを再構築して、経営再建を目指すという現経営陣の主張は滑稽に映る。

最後になったが、本格調査の掛け声ばかりで、まずは第3者委員会の調査報告の行方を見守るという姿勢を崩さなかった金融、捜査当局の問題点も指摘しておくべきだろう。

この問題を考えるうえで最も参考になるのは、筆者の月刊誌でのスクープから処分まで1年あまりの歳月を要した日興コーディアル証券の粉飾決算の問題がある。

この事件は、史上最大の課徴金処分事件とはなったものの、実際に裁かれたのは、ルール違反の決算処理を決定した取締役会の開催日の改ざん問題ぐらいで、連結外しなどの、より悪質で本質的な問題に、両当局が切り込めなかった事実が、その後の大きな課題として残った形だった。

当局の調査が中途半端に終わった主因は、初動があまりにも遅く、多くの決定的な証拠が保全されていなかったことにあるとされる。

今回も、両当局が同じ失敗を犯した可能性を否定できないのではないだろうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます