■メイン写真

三星山西側の山容は、散在する巨岩が、ちょっぴり屋久島を思わせる

■今回のコース

龍神宮駐車場→佐向谷分岐→龍神宮(ウバメガシ古木)→龍神山最高点→八幡社→

竜星のコル→三星山→西岡のコル→竜星の辻→佐向谷分岐→龍神宮駐車場

朝から、「ひき岩群」を一回りしたが、紀伊田辺まで来て、これで帰るには惜しい。

ということで、この日はダブルヘッダー!!

続いて、見晴らしの良い巨岩が点在する三星山に転戦する。

引き続き、紀伊田辺のスポーツショップ「オハナ」の

A氏にご案内いただく。

クルマを龍神宮駐車場に回す。途中の表参道は道幅が非常に狭く、軽自動車向き。

対向車があったりしたら泣いてしまいそう。

歩き始めてしばらくすると、右側に三星山が望める。岩がいい感じだ。期待感アップ。

佐向谷分岐。ここは直進し、修験坂を登ると、分岐に出る。

この分岐は、どちらをとっても龍神宮に至るのだが、展望が楽しめる右の岩尾根に進む。

「崎の堂」と呼ばれる、巨岩の上に出る。

海を見守るように、石仏が祀られている。

さらに少し進むと、ゲド地蔵がある。

変な名前だが、佐向谷(さこだに)の奥に、ゲドノ谷という谷があるようで、

その由来ではなかろうか。

険しい地形なので、もしかしたら、昔はよく山崩れが起きていたのかもしれない。

というのは、「サコ」がつく地名は古来、狭い谷筋の合間を指したり、

これに似た「サク」であれば崩れやすい場所のこと。推測だが、

「ゲド」が仮に「グエ」と「ト」に分けられるとすれば前者は「崩」を意味する

だけに、いにいえの人々が、山崩れしないように祀った可能性もある。

本当の由来をぜひ知りたいところだ。

龍神宮に到着。

ここにはウバメガシの巨木がある。

樹齢400年以上で、樹高13m、幹周 4.51m、胸高長径1.81m、胸高短径1.43m。

枝張り東西10.3m、南北27mというりっぱなもの。

この日は、キクイムシの被害から、この県指定天然記念物を守るべく、

樹脂による保護作業が行われていた。

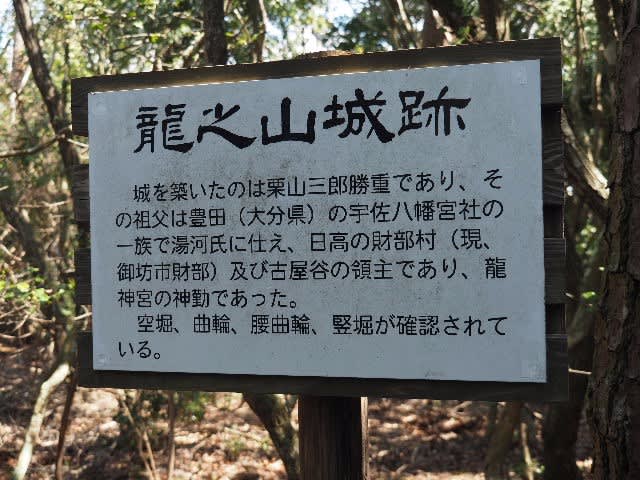

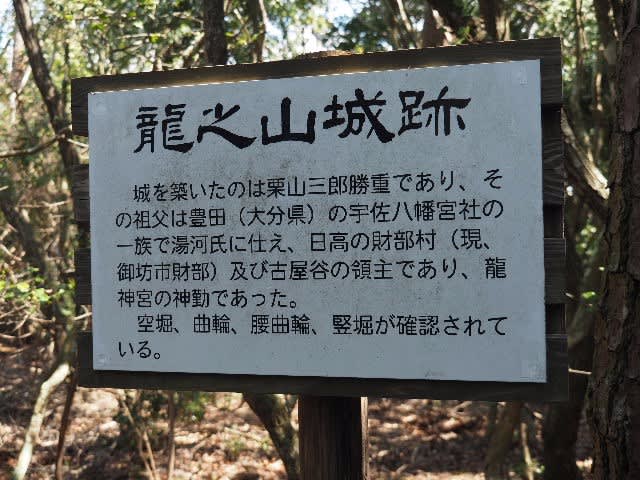

(竜之山城跡)龍神山城跡。東西20間(約36m)、南北12間(約20m)という、

コンパクトな城。まあ、砦のような規模である。石垣などがないので、

城跡と言われても、、、という印象だ。

戦国時代に、湯川氏の家臣・栗山氏が築城したもので、秀吉軍の南紀攻めの

折には、この城で軍議が催されたという。

その後、湯川氏は大和郡山城で毒殺。栗山氏は泊ノ城で敗死したそうだ。

なお、栗山氏は、龍神宮の宮司さんでもあったようだ。

龍神山(りゅうぜんさん)のピーク(最高点)は、全く目立たないところで、

ただ通り過ぎるだけで、八幡社に到着。

ここからの展望もなかなかよい。ここで一旦、来た道を引き返す。

三星山へ続く道に入り、小ピークで90度右折して、稜線を緩やかに下る。

その途中、これから登る急峻な尾根と点在する巨岩がドアップで迫る。

竜星のコルに到着。さて、ここからクライマックス。固定ロープ付の急登だ。

登る。楽しい!

また登る。た、楽しい!

まだまだ登る。うう、楽しい!

途中の巨岩で汗を拭きながら、絶景を楽しむ。

さらにひと登りして、三角点が据えられた三星山に着く。

ただし、展望は一方向だけの狭い山頂部なので、ここは長居しない。

南への尾根をたどってすぐ、このコース屈指のビューポイントに出る。

この日、一枚岩の上は少し風が強かったものの、さすが和歌山、暖かい。

ここでA氏とゆっくり雑談しながら日向ぼっこを愉しんだ。

西岡のコルに下る。

ここからしばらく、植林帯の沢沿いの道を下り続ける。

竜星の辻を経て、駐車地に戻るため、北西への沢筋を登る。

途中に小さな鳥居と、その向こうに小滝がある。

ここが、龍神のご神体とされる。

ささやかな祠であるが、大事にされている様子。

佐向谷分岐に戻り、駐車地へ。

下山後、秋津野直売所「きてら」でおいしいミカンを買う。

隣の喫茶店があいにく定休日だったので、近くの別の喫茶店でコーヒータイム。

南紀でガイド活動をしているIさん、Wさんがわざわざ会いに来てくださり、

わいわい愉快におしゃべり。

Iさん、Wさんと話していると、ほわんとあったかい気持ちになる。

温暖な和歌山の気候が、こうした人の心をつくるのだろうか。

奈良への帰路は、最近つながったばかりの京奈和道を使ってみた。

快適でスピーディなドライブができるようになった。

※初心者から楽しめる遊山トレッキングサービスの登山教室は、「ここをクリック」!!

三星山西側の山容は、散在する巨岩が、ちょっぴり屋久島を思わせる

■今回のコース

龍神宮駐車場→佐向谷分岐→龍神宮(ウバメガシ古木)→龍神山最高点→八幡社→

竜星のコル→三星山→西岡のコル→竜星の辻→佐向谷分岐→龍神宮駐車場

朝から、「ひき岩群」を一回りしたが、紀伊田辺まで来て、これで帰るには惜しい。

ということで、この日はダブルヘッダー!!

続いて、見晴らしの良い巨岩が点在する三星山に転戦する。

引き続き、紀伊田辺のスポーツショップ「オハナ」の

A氏にご案内いただく。

クルマを龍神宮駐車場に回す。途中の表参道は道幅が非常に狭く、軽自動車向き。

対向車があったりしたら泣いてしまいそう。

歩き始めてしばらくすると、右側に三星山が望める。岩がいい感じだ。期待感アップ。

佐向谷分岐。ここは直進し、修験坂を登ると、分岐に出る。

この分岐は、どちらをとっても龍神宮に至るのだが、展望が楽しめる右の岩尾根に進む。

「崎の堂」と呼ばれる、巨岩の上に出る。

海を見守るように、石仏が祀られている。

さらに少し進むと、ゲド地蔵がある。

変な名前だが、佐向谷(さこだに)の奥に、ゲドノ谷という谷があるようで、

その由来ではなかろうか。

険しい地形なので、もしかしたら、昔はよく山崩れが起きていたのかもしれない。

というのは、「サコ」がつく地名は古来、狭い谷筋の合間を指したり、

これに似た「サク」であれば崩れやすい場所のこと。推測だが、

「ゲド」が仮に「グエ」と「ト」に分けられるとすれば前者は「崩」を意味する

だけに、いにいえの人々が、山崩れしないように祀った可能性もある。

本当の由来をぜひ知りたいところだ。

龍神宮に到着。

ここにはウバメガシの巨木がある。

樹齢400年以上で、樹高13m、幹周 4.51m、胸高長径1.81m、胸高短径1.43m。

枝張り東西10.3m、南北27mというりっぱなもの。

この日は、キクイムシの被害から、この県指定天然記念物を守るべく、

樹脂による保護作業が行われていた。

(竜之山城跡)龍神山城跡。東西20間(約36m)、南北12間(約20m)という、

コンパクトな城。まあ、砦のような規模である。石垣などがないので、

城跡と言われても、、、という印象だ。

戦国時代に、湯川氏の家臣・栗山氏が築城したもので、秀吉軍の南紀攻めの

折には、この城で軍議が催されたという。

その後、湯川氏は大和郡山城で毒殺。栗山氏は泊ノ城で敗死したそうだ。

なお、栗山氏は、龍神宮の宮司さんでもあったようだ。

龍神山(りゅうぜんさん)のピーク(最高点)は、全く目立たないところで、

ただ通り過ぎるだけで、八幡社に到着。

ここからの展望もなかなかよい。ここで一旦、来た道を引き返す。

三星山へ続く道に入り、小ピークで90度右折して、稜線を緩やかに下る。

その途中、これから登る急峻な尾根と点在する巨岩がドアップで迫る。

竜星のコルに到着。さて、ここからクライマックス。固定ロープ付の急登だ。

登る。楽しい!

また登る。た、楽しい!

まだまだ登る。うう、楽しい!

途中の巨岩で汗を拭きながら、絶景を楽しむ。

さらにひと登りして、三角点が据えられた三星山に着く。

ただし、展望は一方向だけの狭い山頂部なので、ここは長居しない。

南への尾根をたどってすぐ、このコース屈指のビューポイントに出る。

この日、一枚岩の上は少し風が強かったものの、さすが和歌山、暖かい。

ここでA氏とゆっくり雑談しながら日向ぼっこを愉しんだ。

西岡のコルに下る。

ここからしばらく、植林帯の沢沿いの道を下り続ける。

竜星の辻を経て、駐車地に戻るため、北西への沢筋を登る。

途中に小さな鳥居と、その向こうに小滝がある。

ここが、龍神のご神体とされる。

ささやかな祠であるが、大事にされている様子。

佐向谷分岐に戻り、駐車地へ。

下山後、秋津野直売所「きてら」でおいしいミカンを買う。

隣の喫茶店があいにく定休日だったので、近くの別の喫茶店でコーヒータイム。

南紀でガイド活動をしているIさん、Wさんがわざわざ会いに来てくださり、

わいわい愉快におしゃべり。

Iさん、Wさんと話していると、ほわんとあったかい気持ちになる。

温暖な和歌山の気候が、こうした人の心をつくるのだろうか。

奈良への帰路は、最近つながったばかりの京奈和道を使ってみた。

快適でスピーディなドライブができるようになった。

※初心者から楽しめる遊山トレッキングサービスの登山教室は、「ここをクリック」!!

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/12/8e/d5317cfcc1eb35c66cd9596d198557a6.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7b/71/e8d8467c402cb5211be6a5d20607bc04.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/76/fd478adae89e05c42faa3901ed3eeea9.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1b/ca/6a6b6e03f947ef6255083aea30e172c4.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/dc/50a6ee7d6ae44b7b5d46f63e588e33ff.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/27/73/51f53c7f4829292e466918f8f7d9b11a.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/ff/31888c674a46a6602ed3505f4d250269.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/25/2e/1bd9685db86fbed7d23f17fa3effe43b.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/65/d815e5edb0734ea59e1d992ca19aae7a.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/47/32/3c291447801761856e9813041c93f6e7.jpg)