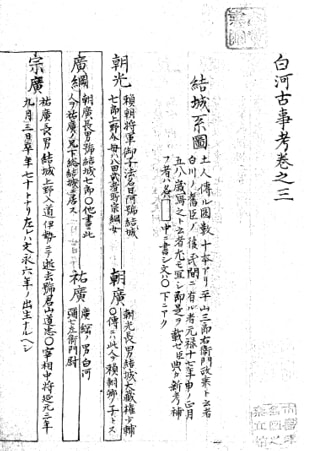

白川古事考 巻之四<前編>

その1

氏朝が父満朝と共に下総結城で敗死した後、氏朝より二代後の政朝(義永とも云う)の次男、資永が那須資親の婿となり家督を継いだものの、資親に男子が産まれてから資永の存在が疎ましくなってきました。やがて資親の遺言によって資永は攻め滅ぼされます。白河の兄である顕頼がこれを怒り、岩城氏の助勢を得て那須を攻めるも堅牢にして落ちず、白河へ帰還します。結城氏の隆盛も昔日の如くならず、衰運は更に落日へと向かっていきます。那須家の諸将と資永を守る僅かな将率との戦いが活写されて、四巻の幕開けとなるのですが、余りにも凄惨な場面が展開されているので、一時は省略していました。思い切って載せてみます。

結城歴世事実下

顕頼は政朝の子である。共に左京亮道永長渓と云う。仙台白河の系図に政頼左兵衛祐としている。

一、那須記に、上那須福原の城主那須播磨守資親に女子三人あり、男子無く白川義永の子を第二の娘に嫁して家督を譲り、須藤太郎資永と云う。その後、資親に男子が産まれ、山田の城へ移して山田次郎資久と呼び、金丸肥前守や大関美作守を後見とした。家督資永には大田原出雲守を始め佐久山、芦野、伊王野、稲沢、河田等出仕する。そのような時に資親が病に臥して、今際と見える時に及んで大田原出雲守、同山城守父子を枕辺に呼んで「恨みとするのは山田次郎に家督を譲らず資永に与えたことだが、本意では無い。何とぞ資永を亡ぼして次郎を立てるように」と云って終に息絶えた。大田原は此の由を大関に語れば大関は喜び、兎にも角にも偏に頼みますと言い残して山田の城へ帰って行った。大田原は資永を亡ぼして次郎を立てるべく、大関、金丸に示し合わせて芦野、伊王野、稲沢等と語り合えば、皆賛同して近隣の武士に呼び掛ければ、大輪、河田、稗田、梁瀬、鮎ヶ瀬沢村を始め狩野百村の野武士共が馳せ参じて都合五百余騎にもなった。

資永が此れを聞いて関十郎その他を招き、大田原が謀叛を企て大勢で寄せ来ると云い、味方は劣勢で万が一にも勝ち目はなく、白川へ注進して加勢を乞う間もない。我この城を枕として討死する故、面々は急ぎ白川へ落ち行き、父義永へ(父義永は永正七年既に死亡しており、顕頼であろう)事の由を言って、重ねて大軍を催して敵を打ち本望を遂げるように云ったが、奥州より付いて来た者は誰も落ち行く気色が無い。その時の有り合わせの人々には関十郎義時、境俊音坊宥源、旗野藤次秀長、苅田次郎兵衛秀安、大隈川賴善坊昌範、国見沢入道高義、田川太郎兵衛時清、石田坂石見守國隆を始め五十余騎、雑兵共百余人の俄のことであるから、城の近辺の堀を少し切って上の山より大木を伐り落とし、箒川の岸に逆さ茂木を引き渡して川中に乱杭を打たせて待ち構える。

これは永正十一年八月二日、蛭田原に陣を取って福原の城の体を見渡せば、赤白旗数十流翻して武者二三百も有ると見た。寄せ手は義永の加勢を待って暫く控えていたが、芦野は敵の形勢を見て畏れるなと言い、甲斐なき人々続けと馬一散に駆けだし、川へ颯爽と打ち入った。味方五百余騎がドウっと一度に打ち入れると、此れを見た五十余騎も矛先を並べて打って出、喚き叫び攻め戦う。

寄せ手も引かずと東西へ切り回っていたが、俄に叶い難く(勢いが落ちて)見えるところへ、大関美作守が一散に駆け入れば、津田八郎政信、松本弥一国友を始めとして三十余騎が命を惜しまず切って入り火を散らして攻め戦う。大田原出雲守が城の西へ押し寄せて在家に火を放ち、敵が途に迷うところを引き包み取り囲んで射取る。関十郎が此れを見て、取り込まれたなら皆此所で討ち取られる、先ず城中へ引き取れ!と引き退いた。

寄せ手が付け入ろうとするのを旗野藤次秀長、苅田兵衛秀安が進み出て、苅田が熊手を以て兜の□(しころ?革偏に周)に打ち掛けて引き寄せれば、旗野が長刀で下掛に斬り落とす。寄せ手の方より河田五郎成信、大田原弥七義国と名乗り懸けて戦うが、気力尽き果て四人一所に死ぬ。資永は緋縅の鎧を着て三尺二寸の小長刀を脇に挟み、四十余騎を前後に立て、敵の兵が左右に打ち囲む中に破って入り、戦ったけれども大敵ゆえ遂に叶えがたく残兵二十七騎になってしまった。

資永は戦い疲れて一先ず城へ引き退こうとするが、敵が付け入ろうとするのを俊音坊賴善坊が取って返し、敵の五騎を切って落とす。残る勢を追い散らす間に資永は城へサッと引き返す。ここに芦野の郎党木村甚九郎が賴善坊に飛びかかって組み合わしたが、賴善坊が木村を取り押さえ首を掻き落として立ち上がるところを、芦野馳せ来て賴善坊の草摺りを畳挙げに刀差し、弱るところで首を取ってしまった。日も暮れて城を囲み陣取る所三日、敵よりは攻めず城の変を待っていたようだが、城内では日を尽くして酒宴を施し興を催している。

資永が言うには、我が運命は尽きた、明ければ敵陣に駆け入り思うほどに戦い、心静かに自害しよう。只恨むべくは資久を討たないことが不本意であると言うと関十郎が承り、幸いにも今宵は風雨に紛れて山田の城へ忍び入り、次郎殿を討って参りましょう、お待ちください。田川太郎兵衛時清を同道して上下八人が足早に山田の城へ懸け着く。十郎が言うには、城内に入ったら礫を打って知らせるから、その時西の出櫓より侍町まで放火せよと言い捨てて城へ忍び込んだ。

合図をしたので田川が火を放つと、宗徒の兵は皆福原へ出陣して、残る者は女童という思いもよらず騒動するところへ、乳母と思しき者が資久を抱きかかえて「殿の御供をして何方なりとも除けているように」と言えば、十郎しめた得たりと駆け寄り、「此れへ」と資久を抱き飛ぶようにして還ってきた。資永は此れをみて大変喜び、我、汝のために此の囲いにあう、今宵限りのその恨みを報えるため此れへと呼び寄せた。其れ計らえとあって田川太郎兵衛が畏れて首を打ち落とす。

斯くて夜も明ければ主従二十四人、大勢へ懸かり入って切り合い、引いてみれば八騎だけとなり、此れまでと城中に引き退き腹を掻き切って伏せたところを、関十郎解釈してその身も自害して失った。(続武家閑談には、永正十三年丙子六月七日上下の那須一統し畢《終》わるとあり、年月に異同あり)白川義永は我が子の仇であるからには、那須を亡ぼすとして岩城常隆(岩城風土記に両人の常隆あり。可山と号する常隆は永正より前にあり、左京大夫常隆は天正の頃である。続武家閑談に岩城次郎守隆とあり、此の説はこれであろう)と語って手勢五百騎、岩城一千余騎が那須山田の城(続武家閑談にこの時の城主は那須資房の子壱岐守政資)へ押し寄せる。頃は永正十七年八月十二日。岩城白川の両将は岩下の峠に陣を取る。

城の案内を検分して白川は岩下の峠を下り、城の西より押し寄せる。岩城常隆は城の南の山が難所であるから、道を拵えて登るようにと人夫を集め、路を作り攻め上がる。此の所を今に岩城坂という。岩城の先陣志賀備中守貞弘二百余騎。大関、大田原、金丸、佐久山等の士卒は火を散らして戦った。稲沢播磨守、伊王野次郎左衛門百二十騎、芦野沢村八十余騎が馬烟を立て山田の城の後詰めに駆け来る。城の士卒が此れを見て味方を城中に入れようと、その勢百六十騎が打ち出て双方より揉み合いになる。寄手は戦い疲れて猶予するところを後詰めが力を得て駆け破り坂中まで進んだ。山田の注進が烏山に聞こえると、資房(那須資氏より上の庄下の庄に分けて二家としたが資永亡き後資房一人上下の庄を領した)都合五百余騎が山崎に陣を取る。

寄手は此の由を聞いて烏山の大勢に引き包まれては叶わない、中途へ駈け合い一戦を遂げようと、関孫三郎、佐貫三郎、須釜次郎左衛門に五百余騎差し添えて山田の城に残し置く。岩城白川の両将九百余騎は中川を渡り佐良土の家を焼き払い、縄鈎の台へ打ち上がり見渡せば烏山勢が鬨の声をドッと挙げて押来る。味方も同じく声を合わせつつ梅園に入り乱れて攻め戦う。烏山多勢に切り立てられ、山崎指して引き返す。ところが藤田、大島、大輪、石沢、鮎ヶ瀬等那須随一の強弓が差し詰め引き詰め散々に射放ち、前に進む軍兵の十六騎が射落とされる。白土淡路守は藤田の矢頭に掛かり空しくなる。白土の手勢は大将を討たれて志賀備中の手と一つになろうと東を指して引いて行く。

志賀は白土が討たれたと聞き、此所を引いては末代までの恥であると、那須勢の真ん中に駆け入り蜘蛛手十文字に切って回れば、敵味方の手負い死人その数を知らず。備中今日を限りと思い一足も引かずに戦ったが、余りにも疲れ相引きに引き暫く息を継いでいたところ、鮎ヶ瀬源蔵が進み出て弓に矢を打ちつがい、ヒョウッと発せばその矢は志賀の兜の鉢を断つように後ろへ抜けて、馬より落ちるところを石沢新五郎(続武家閑談に佐竹浪人で歳十七とある)が走り寄って首を取る。岩城白川両将は士が白土討たれると聞いて引き退くかと色めき渡るのを、資房太鼓を打ち攻め懸かれば常法寺中務、千本十郎、森田帯刀、奥野長門、池沢主税、高瀬藏之助を始め我も我もと箒川を打ち渡り、佐良土の宿を馳せ通り湯津神原に追い詰める。

蚊ノ又筑前、大越豊後、栗出久太郎以下の士卒が引き返し散々に戦うが、残り少なく討死する。両将は遙かに落ち延び、本国差して帰ってきた。湯津神原において討ち取る首百八十三獄門に懸け、骸は一所に集め塚を築き侍塚と呼ぶ。(今にその塚あり、水戸義公嘗て此れを見られた)岩城白川打ち負ければ、山田の城から須釜次郎左衛門、佐貫三郎が陣所を引き払い落ちて行った。城中より此れを見ていた大将政資は打って出て、佐貫三郎が篠女沢で討たれ、大将関孫三郎もこの沢で討たれる。須釜次郎左衛門は河渡の沢で金丸の為に討たれる。佐貫の死骸は塚に築き佐貫塚と名付けて今にあり。須釜の躯も河渡の沢に埋めてこの沢を須釜沢と云う。(続武家閑談にこの戦を記して、今度始めて鉄砲が岩城の陣中に響き、天地を動かしたとあり、白川辺で鉄砲の伝わったのはこの頃か)

岩城常隆は山田の戦いに味方が若干討たれたのを憤り、嫡子貞隆(貞隆は後の常隆の子。実は佐竹義重三男であると云う。これ又誤りであって、大永の頃の岩城左京大夫重隆の代である)を始めとして一千余騎、白川義永三百余騎を催した頃は、大永元年十一月朔日野州へ那須へと押し寄せる。兼ねて申し合わせていた小田宇都宮二千余騎を率いて同三日出陣する。政資上の庄の軍勢七百余騎で岩城白川を支える(応戦する)為に烏山の城を守る。資房は五百余騎を相具して小田宇都宮を支える為に、上川井出雲ヵ館を出城に調い移られる。

岩城白川は先ず山田の城へ押し寄せ鬨の声を揚げたけれども、烏山へ篭城の残兵共は一戦にも及ばず、城に火を懸け落ちて行った。常隆と義永は門出よしと悦び、直ちに烏山へ寄せるべく中川を越える。小田宇都宮は喜連川五月女坂に陣取り、那須の兵が上川井に篭城して待つと伝え聞き、岩城白川の両将へ告げると両将も喜連川に赴いた。同四日午の刻に岩城白川小田宇都宮三千余騎が川井の城に押し寄せ、十余日まで攻め続けたが城は落ちるとも見えず、寄手の諸将が評議して、今日は戦いを止めて堀や深田を埋め、かけ引き自由にして大勢一度に攻めるがよしと下知すれば、兵共近辺の民舎を壊し運んで我先にと埋めた。

川井出雲大将が前に出て云うには、敵は明日一同に攻めてくる気色が見える。敵は大勢、味方は僅かの五百余騎、取り込められたら利は無い。今宵烏山へ篭城してこそ然りと云えば、資房も同調して其の夜、子の刻ばかりに裏の山より忍び出て烏山へ引き篭る。明ける十七日寄手が城中に乱入すれば、兵は一人もいない。それなら烏山へ押し寄せようとの言に、宇都宮の鹿沼徳雪齊が言うには、このような小城に十余日も経ているのに、相支える烏山は那須中の軍勢が悉く篭っているのであれば、この城を攻略することで御本望と思し召して御開陳されたら如何かと言うと、諸将も尤もだと同意して各国へ帰って行った。

一、奥相茶話記に、伊達植宗は子の晴宗の為に妻を迎えようと、相馬顕胤を介して岩城重隆の息女を婚約したが、中頃になって白川へ嫁すと云う巷説を聞き及んだ。相馬より河井出羽を岩城に遣り、志賀寒虫にその旨を糺した。寒虫が重隆の前に出て尋ねられると、重隆が答えて言う。「白土輿七郎が言うには、伊達は遙かに遠く郡々を隔てているので、何の用にも仕える事が出来ない。白川殿は何度申し合わせても隣邦であるから便宣あり、又御子が出来たら貰って家督を継がせることも易いことだと、内々白川殿よりも望まれて度々某方へ申し参られた故に、次の手を待つ処へ伊達の御志と承り、以外で御分別に違う程に早くも伊達へ先約してしまい、難儀と言えば其れは白河と岩城が一和すれば何方よりも手を携える時に仕様がある。是非白川殿へ参らせよ、左様に計らいと云った」(白土も一族で寒虫と両輪の重臣である。白土は白川への取り次ぎ、寒虫は相馬の取り次ぎ)この違約によって相馬と合戦始が始まり、相馬に打ち負けて(合戦の次第は省略する)和を乞うに至り、娘を伊達に嫁がせることになった。白川はこの遺恨によって岩城を攻めること度々であった。然るに佐藤伊勢(軍師)の軍法により勝利したと云う。この相馬岩城の戦いは大永四年の度とあれば、白川は顕朝義綱の時であろう。(仙道表鑑にも此の事有るが、白川は誰の時と詳述していない)

一、会津四家合考天文三年申午会津伊達岩瀬石川興岩城白河戦

按=これ以前の白河は戦にも独立して戦ったが、永正より勢い減じて始めは岩城に従い、その後天正十年頃までは蘆名に属 し、其れより佐竹に服し終いに伊達へ身を委ねた。

一、同書天文四年巳未白川結城氏皈(かえす)白河曽漂白在会津二十有五年

按=これ政朝の条に載せた永正七年、会津へ走った白河五郎ではないか。小峰が内応して白河を追出し、岩城を引き入れて二十五年間白河を保った顕頼なんとは小峰氏ではないか、不審である。且つ此の人(顕頼)は明応四年に左兵衛佐に任じ、その前に宮内少輔であることは何れの年に任ぜられたのか、政朝永正七年死が何歳であったかは知らないが、顕頼を実子とすれば父子の年齢も都合しないと云うべきか。

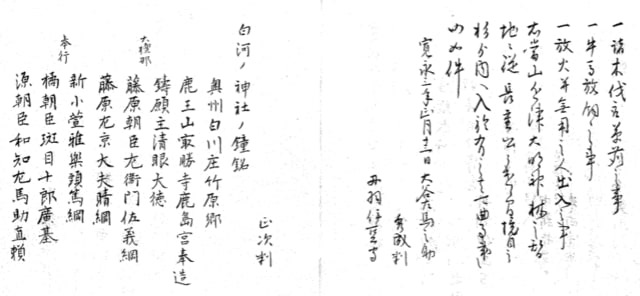

仙台白河の蔵に

上卿 小倉中納言 花押

明応四年九月二十日 宣旨

宮内少輔藤原顕頼

宣任左兵衛佐

蔵人右中弁藤原守光奉

岩城より顕頼の任官を賀する文書(左) 那須と戦の時の文書では?白河仙台の蔵(右)

義綱は顕頼の子である。左兵衛佐と称し法名は門舟院と云う。上杉謙信は佐竹と約して北条を攻めていたが、佐竹が謙信と違約した事で謙信は佐竹の敵である白河へ交わりを通わせたとする文書が仙台白川家の蔵にある。

晴綱は義綱の子である。左京大夫と称し晴の字は足利将軍より拝領する。始めは晴廣と云った。

一、白河記、晴綱の代に常陸境関御渡しの城(今で云う河内がこれ)に斑目十郎廣基、塙の城には大塚掃部介綱久(関物語に嫡子越前守も同じく守る)、流れの城には深谷伊豆守、旗本には新小萱雅楽頭、藤原䔍綱、菅生上総介家治、(関物語には河東田の館に此の人を置くとあり。按=棚倉東三里に冨田村あり、元は菅生村と云って菅生氏が世々居た処であるが、後に佐竹に攻め取られた。それ故に河東田に置いたのであろう)大和田に白石(しらいわ)、田島、舟田、関氏、皆一城を以て従う家中には和知左馬助重政、芳賀遠江守晴則、郷土佐守朝之(太田川村庄屋となる子孫がいたが、今は絶えている。その系図には郷ではなく大江氏であって江である。平清盛に怨みあり松殿関白に一味して討手に向った江判官遠茂嫡子左衛門尉家茂は大勢を打ち払い、頼朝卿を頼みにしたが遂に討ち死する。二男何某が関東へ下り頼朝卿の臣となったが、弥左千代丸の結城への養子となられる際に結城へ付けられた)

忍左京進(関物語に宗憲と名乗り白川根田に居る)、熊谷六郎、山本兵庫、多賀谷左兵衛、鶴生に斑目信濃守廣信、八代丹波守(下野大島村に居る)高橋安芸守、和田平九郎(踏瀬村に居る)、柏木隼人(今子孫岩瀬郡勢至堂村にあり)、高田主計(領知南郷に有と云う。別の文書に今、白川中町で高田屋と云うと見える)、渡辺孫兵衛、三森安芸守、和知民部少輔等々付き従う。

中畑上野介晴辰、結城の婿となる(婿とは誤り、系図に依り見るべき)。河東田大膳(白川雑記に上総介の弟とある)。家田治部少輔、以下居城して出仕する。

一、関東公方義氏朝臣の文書、仙台白川氏蔵する。

一、白川義綱晴綱の頃に至り、佐竹の為に責め威されて難儀の余り、同家の結城正勝と佐竹を挟み打ちにしようと計り、小田原北条に音信を通わせた時の文書十余通あり、その要を揚げてみよう。(晴綱の頃と思われる)

一、那須記に蘆名盛氏は畑田将監、中野目式部、佐瀬源七、平田周防守(皆、盛氏の臣)を召して、「佐竹へ押し寄せ、日頃の鬱憤を散らそうと思うが如何に」と問う。平田が白川関の入道と語らったほうがよろしい、然るべしと申したので、盛氏は中野目式部を白川へ遣わして事の由を告げると、入道喜んで某も佐竹に宿意があるとして、一戦を遂げようと存じても微力の身であり、大敵を傾けることは叶い難く年月を送っている。小勢にあっても御味方致し大敵を攻め靡(なびく)くべし、と事安らかに了承して使いを返された。

永禄三年三月十六日(続武家閑談には二十六日)盛氏は一千余騎、嫡子十郎盛興も二千余騎を率いて出陣する。白川関入道義親子息晴綱(これは伝聞の誤りであろう。下の奉納文にも晴綱親子とあれば、父子を転倒して書いたこと疑いなし)を始め五百余騎で盛氏を待ち、打ち立とうとした。佐竹左京大夫義昭は予め此の事を聞き、五千余騎を催して打ち立とうとしたが、伊達政宗岩城常隆(これ又誤り、政宗は永禄十年の出生。常隆も永禄の頃は未生である。伊達は政宗の祖父晴宗、岩城は常隆の祖父重隆の代である)が押し寄せると聞いたので、古内一桂進み出て伊達岩城出陣の事の真偽を語っていないが、白川御発向の跡へ攻め来るならば安危難計一と、先に那須を頼み奥州へ差し向けられてはと申し上げると、佐竹は自判を据えて書簡を送る。

ここに那須修理大夫資胤は何となく白川が勢いを催すと聞き、彼は当家に含む宿意あれば斯様寄る事もと、上下の庄へ軍勢を催すところに佐竹の書簡が到来したので、資胤は了承して一千余騎を率いて白川へ発向した。関入道は此の由を聞き、五百余騎を率いて陸奥と下野の境である小田倉原にて(小田倉原に館跡という土居あり、この戦いの跡か)両陣行合い、福原中務、稲沢播磨守百騎ばかりで五百騎の勢へ破って入る。火を散じて戦ったが過半は討たれて危うく見えたので、大関、金丸、芦野、伊王野、大田原、一手になって掛かり、追いつ返しつつ時が移る迄攻めていたさしもの白川勢も駆悩していたところへ、黒川勢(会津勢)二千余騎が物陰より切って回れば、那須の兵是れに囲まれては危うしと思ったか我先に引き退く。

勝ちに乗る中に敵を取り込もうと大将の陣近く迄攻め寄せると、資胤二百余騎前後を囲み群れ立つ敵中へ駆け入り黒煙を立ちあげ切り回る。敵は大勢であるけれど切り立てられて、その陣がサッと崩れたのは大桶大俵平治右衞門で、その日の軍大将であったが諸軍勢に下知をして、関与右衛門、束原三郎右衛門に追い太鼓を討たせて、叫びながら駆け向かった。始めは敗軍の上那須の士卒も是れに力を得て、皆一同に引き返し攻め戦ったので、奥勢馬足を翻し引き退く。池沢主膳、岡源三郎、同藤右衛門、那須随一の弓の達者と聞こえた此等が、歩立ちになって小高い所より差し詰め引き詰め散々に射ると、奥州勢は三十七騎が矢庭に倒れ死ぬ。中でも盛氏宗徒と頼れる佐瀬源七以下の勇士ども多くの命を落としたので、那須小勢と云えども侮り難しと思えたか、陣を引けと許りに我先に落ち行く。その中に白川義親(年代を以て考えると是も又晴綱であろう)の次男十三才が如何して遅れたのか、主従五騎で落ち行くところを熊田肥前、執事佐藤越中政重主従が追いかけて、郎党を切り捨て義親の次男を馬より引き下ろし、生け捕りにして反り来る。烏山那須家氏神の藏に次ぎの記録がある。

奉呈御戸三間右ノ意趣ハ藤原朝臣資胤為佐竹合力向奥州白川出陣之砌神前祈請シテ曰八幡大菩薩者是日域宗廟之神故守朝家慈箕裘之臣抽諸神佐武勇之将依之不捨玉ハ和光利物本誓者立処決勝利親咸討敵挙名于諸邦続先祖之家流傳誉于子孫給へ偏奉拝神慮誓約而于時永禄三年上章涒灘向小田倉地号成動白川晴綱親子五百余騎之中勇健之兵不守大将之下知晋一陣追捲闘戦覃数度然処同国黒川之兵卒二千余騎合力従物陰差出並馬頭馳懸闃(?)諸卒見敗北之気色処馬立進二百余騎引纏晋太鼓振団勇兵等得力引返々々当家勢大奮誉八州耀威於東山東海北陸之街是併依神徳挙名処也為備後代之亀鑑謹記之畢

永禄三庚申臘月吉日 修理大夫資胤

筆者藩州住玄照坊佛恵

巻之四 その2

この合戦について続武家閑談にはほぼ同じく載せてあるが、北越軍記に有るのは異なっているので載せてみる。

永禄三年春上杉輝虎公小田原へ乱入の催促に応じ、関東の諸将皆出陣するなかに那須一統だけが出陣しなかった。その訳は関東諸将が居城を打ち立て出陣した後の隙を見て、白川結城左衛門佐義親と蘆名盛氏の人数併せて三千余騎が、奥野境小田倉原へ出張り那須塩屋の両郡を刈り敷く欲があった。(蘆名氏軍を起こす意は前説よりもこの説の方が勝るかも)此れによって那須修理大夫舎弟福原弾正左衛門資経を次将として金丸下総守、沼野井摂津守、秋元越前守、塩谷丹波守、松平美作守以下七百余騎を率いて烏山を発ち彼の地へ駆け出す。三月二十六日巳の刻あたりに両陣矢合を始め、未の刻に至って大いに接戦となったが、烏山勢打ち負けて上那須の輩は悉く敗走した。資胤も薄手を負って残兵を駆け纏め、敷き草に座って舎弟弾正左衛門に向い「吾が運既に尽きた。腹を切って死ぬが御辺は急遽烏山へ帰り、予が一跡を相続して仇を亡くす術を為されるのが肝要である」と申した。資経は「某は生涯仕るべき」と最後の論をして時を経る処に艮(うしとら)の方、柏原より敵兵三百ばかりが味方を追い立て来る時に、下那須三輪村の野武士五十余人が矢芒を揃えて待ち掛る中に、岡源三郎生年十七才と名乗って会津四天王の粋一、佐瀬不及の嫡子源七郎が乗った馬を射る。どうと倒れるところを岡藤右衛門が走り掛かり首を打ち落とした。資胤は此れを見て討死の時だとばかり太鼓を打ち下知しながら馬を回し、百余騎一斉に声を出して闘いを作り、面も振らずに斬りかかる。敵は散々に策を捨てて逃げ行くと、那須勢勝ちに乗じて白川口皮篭原まで追い入り、民家に火をかけて烏山へ帰納した。

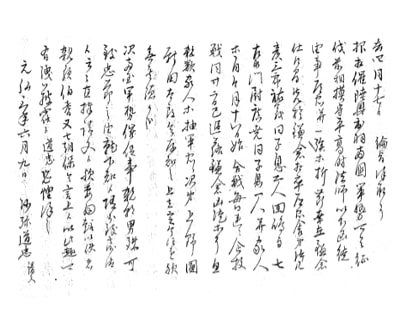

この戦の前後と思うが、謙信の出頭人山吉孫次郎の白川へ送った文書、白川町年寄り大森忠右衛門が蔵している。(文中の三は永禄三年の意)

一、奥相茶話記に「田村隆顕文武兼備謀略の大将にて威勢近郡に振るい、白川領四十二郷の半分を田村へ取り、残る二十一郷を領分として白川へ、白川も田村の旗下なり」とあり、(典按=典が考えるに隆顕は天正二年死亡であることから、本文の白川は晴綱であろうか。また仙道鑑に「田村左京大夫利顕英雄の聞え隣境に隠れなく、岩城、中村、棚倉、白川、安積の端々を切り取って、その威漸く仙道に振るう」と見え、利顕は隆顕の祖父に当たる)

一、晴綱の子を義顕と云い治部大輔という。和知美濃守と云う家老と一門の頭小峰義親(典按=白川の事は書伝を経たものが多く、義親を晴綱の実子として白川の正統のように言い伝え、仙台の白川上野の系図にも義親を晴綱の嫡子のように記していて、前にも記した相楽七郎右衛門系には次男のように記している。この本文は秋田の白川七郎の家に伝えられた説で、義親は白川別家の小峰氏とする。この説は正統であって外の説は義親が白川を奪った後に、本家を奪ったことを忌みて自らを正統のように言ったものである)

今の白川城下近辺は皆義親に服従したと云っても、小田川、太田川、踏瀬、大和久辺りでは後々までも義顕方にあり、義親には服せずに義顕の正統なる事を大和久村芳賀市郎右衛門の伝書にも歴然としている。今に於いて仙台の白川上野の通行には、城下並びに五か村辺りの旧家で民間に落ちた者の中に見られ、紋付きの肩衣などの贈り物を見る。白川七郎へは太田川、大和久、辺りの百姓に見るが詳しくは下に記載する)

事の起こりは義親が白川の城を乗っ取り、義顕が未だ幼年である故に郷土佐という者を供にして会津柳津へ行かれたこと。別当を頼って住んだ後、別当の取り扱いによって再び白川へ戻り、今の小田川八幡の山岩窪切きいしの城(意味不明ながら原文通り)に移って居る。(此の事年月不詳であるけれど永禄年中である。会津旧事雑考など白川五郎の事を記しているのは、この義顕を誤り年月を記したものではないか)

白河記には此の事を記して曰く、義親の近臣に侫人(男?)有り、君治部大輔殿を討ち取って御安座になりましょうと申したので、田島信濃守を頼り義顕を失脚するように申した。(白河記に本文のことを記して、義顕と義親との如何な経緯如何な意趣があっての事か記していない。然し言葉の要を考えると、何となく義顕は義親よりも尊きように思われることから義顕は白川家、義親は小峰だと云えよう。また田島村清光寺位牌に大勢院殿法戦道閑大居士田島信濃守景久とあり、一つには宝積院に作るも此の人であろう)

田島畏れ候として義顕を討つように見せ掛けて偽り、郷、忍、柏木以下を呼び寄せて詳しく義親の憤りを語り、彼らを付けて義顕を落とし行かせた。義親が田島に如何取り計らったのか尋ねると、義顕事何方へ落ち行きて行方が分かりませんと申した故に、義親大いに怒り早速信濃守を討ち取るよう大勢を田島へ向かわせる。信濃守は兼ねて期していたので居城(土人がリョウカイ館と云う此れである)に火をかけ討ち死にする。

さて義顕は郷、忍、柏木を供として下野へ落ちてから会津へ行き、柳津虚空蔵に托して暫く年月を送っていた。然る処天正十一年蘆名盛氏が虚空蔵に参詣した折り、事の由を聞いた盛氏が義顕に対面してその後、松本右近を以て佐藤大隅の方へ申し越され、和睦が成立してその年の九月に義顕は白川へ帰住した。(蘆名家記に天正八年六月十七日、盛氏卒すとあれば、本文の天正十一年は疑うべき)天正十八年太閤秀吉公が白川家を断絶した節、(此の事下に記す)義顕その子治部左衛門朝綱(幼名を竹千代と云う)父子は太田川の民間に潜んで居て、家老始め譜代の者は何れも田畑を作り或いは商いをして父子を養い、時を待ったけれど義顕は死去してしまった。(今、太田川村にあり)

大坂陣の節、譜代の者大いに悦び白川家再興の時節到来と騎馬七八騎歩卒五十人ほど集めて、佐竹の陣を借りて出陣するところで朝綱が病気になり、その儀が叶わずに譜代の者は力を落とした。此の度の時節を外しては又斯様な事も有るまいし、と云って長浪人も如何と思い秋田へ下り、佐竹の臣となったのである。佐竹の臣に和知善右ヱ門と云う者がいて、朝綱の母方の舅であるところから扶持を得て居るところ、善右衛門に子がなかったので養子となった。其の子久右衛門の時寛文七年九月中、白川在住の者より白川家伝証文に訴状を添えて、苗字を結城と改める願いを佐竹の老臣へ出してより、和知を改め白川と名乗ることになった。その節に差し出した書き付け三通あり、内一通を記しておく。(他の二通も大意同じ)

一部抜粋

文書に当たるところを抜粋しました。

延々と続き中頃に請願する諸氏の名前が連なり、末文の久右衛門の署名に繋がります。

一、義親は(初は関七郎或いは上野入道、又は関入道などと呼び、号は不説と云う。左衛門佐とも云う)義顕の家を奪い佐藤大隅より会津蘆名盛氏の臣、金上兵庫頭盛政方へ盛氏の娘を申し受けて義親の妻に成されたい旨申し遣わしたところ、盛氏が承知したので義親の威光は繁盛した。(四家合考に「弘治元年乙酉蘆名盛氏の女嫁白河結城義親」会津旧事雑考には「天正十年八月二十四日盛氏女白川義親の妻卒す」と見えている)会津四家合考には白川義親は盛氏の婿であるが、佐竹白川と確執があるため、芦名北条と一味し度々佐竹と戦いがあった。其の始めの頃と思われる氏康の消息に

一、仙道表鑑に義親累年高野郡において石川大和守昭光、(石川城主実は伊達政宗の弟、石川家の養子)下野國那須の輩と境を争い合戦止む時もなし。石川の一族浅川次郎左衛門という者は武勇の名あり、度々白川勢を手強く当たって義親を従属させようと、多年に渡って軍兵を遣わして攻め立てていたが、城は堅固にして落とせなかった。浅川は常陸の佐竹義昭の旗下に属して念願を果たそうとしていたのを、佐竹が此れを知り我が旗下(浅川)の城を容易に攻め伏させては無念のことと、既に常陸を発し下野へ回って白川へ乱入しようとした。白川義親は斑目信濃守に総勢二千余騎を先陣させて浅川の城へ押し寄せ、火水を浴びても攻め立てた。

浅川も身命を捨てて防戦する。信濃守は自楯を引き、側をしめて息を凝らしていた者共が真っ先に喚きながら懸かり入り、白川勢大和田右近、白石式部等は我れ先にと討たれる者を乗り越えて、揉みに揉んで攻め戦うほどに、浅川の城を即時に破って白川勢が込み入れば、次郎左衛門は雑兵三十ばかりになって本丸一つに立て籠り、矢種を惜しまず鉄砲玉薬を限りに射立て打ち立てる。

白川勢も精力疲れて少し手を緩めたと見えた処に、次郎左衛門が緋縅の鎧に高角を打った兜の緒を締め、金作りの太刀を帯、源太栗毛という馬に黒鞍置いて打ち乗り、鶴の紋を書いた白地の大旗を真っ先に進めて、其の勢八百余人で同音に鬨の声を揚げてどっと突いて出ると、寄せ手は一度に捲り落とされて討たれる者数を知らず。中にも大和田右近、浜尾十郎、白石式部、志田玄蕃頭等一騎当千の兵共三十六騎が三の丸に於いて一丁に打たれてしまった。

白川勢は終に打ち崩されて敗北する。次郎左衛門尉はこの一戦に利を得て、一城堅固であっても始終こらえ難いと覚えたので佐竹へ斯くと告げる。佐竹義昭此の事を聞いて白川へ発向する時であると、嫡子常陸介義重を大将に茂武左馬助同じく和泉守、河合甲斐守を始めその勢三千余騎が下野より回り、那須勢を先立て白川へ発向することになった。

白川に於いても此の由を聞き及んで、那須境関和久の城を(今の地勢を見ると関和久村は那須の境にはなく、昔はこの村の在所が国界にあったのでは?四家合考にも那須の界関和久と見えている)堅固なる関の明神の山に斥候を置いて、中畑上野介、石橋薩摩守、舟尾弾正を先として一千余騎が備えを固めて陣を取る。一方会津にても佐竹の白川への発向の由を風聞して、若輩な義親を攻め伏(降伏)させては縁盟の甲斐もない、如何にするかと思案して芦名修理大夫盛氏自らが馬を出して、後詰めとして白川表へ出張る。

盛氏の先手は平田左京亮、同周防守、同尾張守、冨田美作守、松本伊豆守、佐瀬大和守、中ノ目式部大輔、沼津出雲守、沢井備前守、新国上総介(岩瀬郡長沼城主)同下総守、猪苗代弾正盛國嫡子盛胤(四家合考古文書等には盛種に作る)、鵜浦甲斐守、三橋越中守、三坪大蔵少補等各先頭に進み白坂まで出陣する。

佐竹の先手が出向いて少々小競り合いがあったものの、華々しい激戦はなかった。(白坂村元は今の地より半里ほど西、黒川の側にあり。川を隔てて下野那須の内木戸戦等の村があり、古戦場に類した名であれば白坂は戦争の地であるか)斯く処に相州小田原の城主北条左京大夫平氏政、同陸奥守氏照兄弟が佐竹の奥州へ出陣の隙を伺い、三万余の大軍を率いて下総国へ発向し、関宿の城を攻め落として直ちに常州へ攻め入る態勢にあった。

雲霞ノ如く攻めて来るさまを、梁田中務大輔より早打ちを以て急を告げること三度に及べば(梁田は古河公方政氏の老臣で関宿の城に住む。後に公方に背き佐竹へ興す。北条軍記には「元亀二年秋、北条氏政常州にて佐竹義重と対戦する。天正元年癸酉の冬に下総国関宿の梁田中務大夫が謀叛(佐竹に走る)する。北条氏政出馬して攻める。佐竹義重後詰めとして出陣すると云いども叶わず。義重大いに引退」とあり本文は此等の時であろうか)

義重大いに驚いて、大敵を拒み留めて置かなければ我が国の難儀であるとして、白川表を打ち捨てて那須、芦野、大田原、佐久山等の城々に兵糧を運び込み、軍令堅く申しつけて早々に佐竹へ引き返す。芦名も他国まで攻め入るべき支度も無ければ、会津へと引き返した。四家合考に此の時会津より田村を催促して盛氏後詰めに出張るとの故に、北条氏照が田村へ寄越した消息あり。

(訳註=古文書の本跡は原本を忠実に再現した江戸時代の筆写です)

また別の古文書にも会津芦名と常陸佐竹の争いに、小田原北条の関わりを記したものがある。古文書は省略して本文のみを訳載する。

元亀二年四月中旬芦名盛氏入道止々齊は白川結城左金吾義親を魁将(首将)として常陸の国境へ軍を動かし、佐竹義重、太田三楽齊(武州を追い落とされ佐竹を頼って住む)父子と対陣あり。相馬弾正少弼盛胤、石川大和守昭光が合い計って和解を入れる。佐竹は初め同心無かったが下妻の多賀谷(下野守政経のこと、此の人小山の臣であったものの、小山は北条方であることから小山を離れ佐竹へ属する)を攻めるために北条氏政近日発向するとの巷説により、義重は此れを救おうとして芦名と無事を作り無難となって互いに軍を収める。この陣中に止々齊は脚力衰え急ぎ府へ送られる趣あり、帰路の後に止々齊の家臣松本右京亮方へ謙信より書を投じられる。

白河記に石川大和守源昭光は佐竹義重の妹を妻とする。義重の臣長倉渋井以下石川往来の節に白川旗下と不和になり、因って後に合戦に及ぶ。兼ねて義重は奥州をも攻め取る願望があり、それ故に渋江内膳(渋江を渋井に作るも是れ、シボ井と云う所ありその地の領主である。大坂陣に於て討ち死にする。シボ井は茶を産するところの意)下知をして白川関の明神へ押し寄せ(此の白川の関と云うのは常陸界のオオヌカリ(大垬)の関である)合戦する。

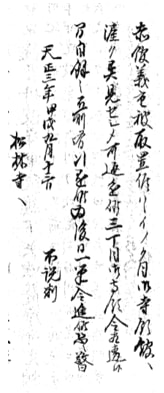

白川の旗下斑目、大塚、河東田等命を捨てて防戦する。天正三年六月九日佐竹は大勢を以て白河界大ヌカリの関を打ち破り討って入れば、斑目大塚は叶わずに東館から引き退いた。その時大塚は討ち死にとなり、皆が諫めて一先ず白河へ引き給えと引いていった。佐竹喜び棚倉赤館を居城とする。按=考えるに佐竹に赤館を取られたのは天正二年以前である。義親より榒村松林寺への文書に

渋井内膳を城主とする白河の旗下大塚、斑目兄弟、河東田が評議して、諸勢を交えず敵を常陸へ追い出すことにした。それを内膳が聞いて防戦の支度を整え、石川大和守昭光に加勢を乞う。昭光は加勢五百余騎に家臣浅井丹波守重隆、旗下矢吹薩摩守光頼(此の人始めは何地に居たのか詳ならず、前は浅川に居て天正十七年伊達政宗が須賀川を攻落とし石川昭光に与える。昭光より薩摩を城代とした)

浅井丹波、矢吹薩摩を両大将とし、近藤帯刀、瀬屋、西真木、丹内左京行國を始め六月二十九日早天に野出島まで横合いに討ち入りする。それが聞こえた白川勢は兎角石川勢を追い散らし、重ねて棚倉を攻めようと、釜の子まで討ち入ったところで河東田、大塚、舟田勢掛け合いながら火を散らして戦った。七月二日棚倉より内膳が打って出ると聞き、白川からも星、忍、熊谷、多賀谷等追々馳せ合わせ、既に大勢となって喚き叫んで戦った。ここに河東田の家の子に近藤藤九郎と云う者が八尺余の棒を振って、石川の先陣近藤帯刀の勢へ割って入り、東西へ追い散らす。河東田大膳が此れを見て、九郎討たすなと掛け合いする。石川勢の内より須藤源六と名乗り九郎に戦を挑んだ。九郎はツツと入ってムズと組取り押さえ、首を取って立ち上がる所を、溝井六郎重晴(重時にも作る)が弓を引っかえ射ると、鎧を射通してついに九郎の首を取る。

両陣は戦い屈して相引きとなり引き退いた。去る程に義親は諸臣を集め、棚倉を攻める手立てを評定して天正四年四月二十七日、密かに河東田に至り朝貞の方に詰める。義親は子細有って出張の跡に心元なく思われて(留守中義昭に奪われることを恐れて出なかった)佐藤大隅守忠秀(関物語に忠胤と云う白河城北の飯村の城主で土人の者ではあるが今飯村という地は無い、近頃飯土用の城主と記した物を見たが、飯土用昔は飯村と云ったのではないか。白河城北二里にあり)を軍師として河東田に参着する。忠秀は諸勢に向い、「合戦の習いは勇を以て好とせず、謀るを以て要とする」と言い、先に夜討ちをしたいが誰か赤館の案内を知る者はあるかと尋ねれば、則彼の城主であった保住(一には穂積に作る)大学が此れを聞いて「某の事、赤館を攻め落とされ兼ねてより無念である」と云い、大学を一手の大将として大塚斑目の勢と近在の侍を添えて搦手へ向かう。

未だ夜の暗い山中に忍び入り、味方の作る鬨の声を今や今やと待ち構えていた。残りの勢は先陣大塚、二陣は河東田、三陣斑目、大将には大隅守、後陣は深谷、忍、熊谷、山本、柏木、青木等がじわじわと次第に詰め寄る。白川勢此所彼処に忍び入って搦手へ回る時刻を待っていたところ、保住勢が攻め寄せて鬨の声を上げる。追手の大勢も同じく鬨の声を合わして攻める。城内は思いよらない事であるから敵味方も見えず分ち難い事から、渋江内膳も妻を熊沢藤吾に十五騎添えて落とし行かせた。その隙に郎党共大手の門を防がせ、その内に鎧を着た二十五騎で打って出て、駆け破って落ち行かれた。

搦手に向かっている保住勢が此れを見て、只今落ち行くは大将内膳なり追いかけて討ち取れと、大勢で是れを追う。渋井の手の者横山大助と名乗り、四五騎返し合わせて戦う内に渋江は寺山指して落ちて行く。大学の勢が彼の者共の首を取って引き返す。その外は城中へ討ち入り一人も残らず討ち取った。斑目の手の者が内膳の女子二歳を生け取りし小貫五郎左衛門という者に申しつけて内膳方へ送り返した。皆斑目の情を感じ入った。同年七月三日佐竹が大軍を率いて棚倉白川を攻める。後陣は農人共が青田を刈り取って進むので白川の郷人が困窮に及ぶ弊に乗じて以後、出陣の利を得る為である。

この奉行に渋江内膳が申しつけられて言うには、棚倉夜討ちの時斑目兄弟は我が娘を返してくれた志を思い、使者を以て申し入れるは「此の度は青田刈りを取り候、貴殿領内は何なりとも印を立て置き給え、然らばその場所を相除き申すべく申し候」斑目は此の由を聞き勇士は合戦に容赦有るべからずと返事したにも及ばず、野武士どもが麻ガラを立て標を置いた。

さて、佐竹勢が棚倉へ攻め入り、大軍であるから防ぎようもなく釜ノ子まで進出した。後より渋江、刎石(はねいし)が青田を刈って通る。斑目の領地を除いて佐竹が常陸へ帰ると、棚倉の旗下保住を始め釜ノ子迄青田を刈られた者たちが「斑目領だけが残っている」と注進あり、義親は斑目の心替わりと覚えて、斑目兄弟を密談すると呼び寄せ召して石井弥源太、箭田内藏助に三十人を付け置いて殺害する。(板橋村に伝わる古記に、廣基(斑目)は本文の如く殺されたけれど、其の子息能登守は家を継がせたとある)其の後は赤館棚倉も佐竹に奪われたが、この前後の事と思える、会津より加勢して佐竹を赤館から追い落すとする書状が那須家の蔵にある。

天正六年三月十八日石川旗下浅川の矢吹薩摩守居城まで(浅川は前に浅川次郎左衛門が住したこと見える)白川勢押し寄せる。

その2 おわり

白川古事考巻之四 その3

天正六年三月十八日、石川旗下浅川の矢吹薩摩守居城まで白川勢が押し寄せる。(浅川は前に浅川次郎左衛門が居住したと見える)石川方にも岩城常隆の旗下竹貫三河守(竹貫に館跡あり)その他赤坂下野守を先として大勢が駈け合い戦う。此所に竹貫の郎党水野勘解由左衛門は、猫くくりと名付けられた八寸の矢根をもつ無類の矢で、精兵五人でもって弓を張り一矢に二、三人づつ射殺すので白川勢は我先にと引き返す。

(竹貫の家は今水戸家の臣となり、水野の子孫は羽州酒田、酒井家の家老となっている。水野の弓勢が如何ほどか知るよしもないが、此の人の持っていた槍と云えば、大身の槍の常で並の者には持てないしたたかな物である。近頃、余語克携の民間より得て予も見ているのである。またこの三河守の子中務少補は、岩城より須賀川二階堂の加勢に遣わされて、天正十七年十月栗屋沢において伊達勢に討たれる)

大将大塚大膳(吉久)も射られて死ぬ。土人憐れんで吉久を葬り、塚を築いた。今に大塚と云う古墳あり。(大塚の先祖は佐竹左衛門貞義の四男佐竹掃部助師義が始めて常陸の手綱大塚という所に居城して大塚と名乗る。師義の嫡男上総介興義が鎌倉に在って上杉入道禅秀逆乱の時、持氏を守り名越の谷において父子四人討ち死にする。其の後綱久の代永正の頃に佐竹旗下四天王の一人と呼ばれたが、故あって大塚を立ち退き白川義親に属し、白川郡塙の城主となる。今の塙に徳林寺と云う菩提所があり徳林寺綱久の法号である。天正十八年結城家断絶の後、吉久の弟為久、為久の孫小八郎が民間に隠れていたところ、関右兵衛佐一政が士官を勧めたけれど辞して民間にあり、今の町年寄り大塚半十郎並びに久徳氏の家臣大塚嘉兵衛など皆その後の家紋は「扇に日の丸」である)

此れによって白川勢は力を落とし、白川指して引き返す。天正七年五月十五日佐竹大勢を以て河東田大膳を攻め落とし関和久の新知山に迫る。(前に記した那須堺の関和久ではなく、此の所は疑いもなく今の関和久の地である)

河東田大膳も山王の森(関和久の地内の木ノ内山というところで、今は松茸山と云っている)に陣を取り防戦を敷く。為久の男大塚宮内左衛門,保住大学、田島信濃守、舟田監物(舟田村の館主)以下が二十騎、或いは三十騎となって駆けつけ、此所を大事と防戦する。また河東田方には和泉﨑右馬頭に駆け付けた大畠大学、中畠上野介、石塚、野崎、野木、青木、渡部等が山王森に控えていた。(和泉崎村、元は逸見主膳と云う人が領していたところ。中畠の館主上野介二男右馬頭を養子にする約束であったが、遺変により右馬守が主膳を攻め滅ぼして此の地を領し、和泉﨑右馬守と名乗る)

佐竹の先陣、渋江内膳は阿武隈川を渡り、新知山を破って白川に入らんと鬨の声を上げる。新知山を防ぎきれないと見越した白川勢は白川に注進する。因って旗本の忍右京、芳賀越後、和知、多賀谷、星等が追々駆けつけ、更に大隅守、雅楽丞が大勢で駆けつけ、三日三夜相戦っていた折節に五月雨が頻りに降ったので、両勢とも退屈して互いに陣場を引き取った。そうした処に敵が釜の子より打ち入って関山の下合戦坂に到る、と聞いて義親は引目ガ橋へ向かったが、関和久の軍が心もとないので評定をした。大塚小八郎(十八歳)が進み出て、某が合戦坂へ向って佐竹勢を見参ってきますと云えば、義親大いに喜んで若輩ながら為久の二男(大塚の系図には孫とあり)程にあるとして盃を授け、手許の指物に鎧を添えて賜わった。郎等二人を召し連れて大塚合戦坂へと向かったところ、佐竹の物見として主従五人が引目ガ橋の辺りに近づいてきた。小八郎は此れを見ると空かさずに突き掛かり、互いに勇んで争ったが終に佐竹の士が討たれてしまった。此れより大塚は郷の渡し近くまで駈けていったが、弓手ノ山際に人馬の声がしたので暫く伺って見ていた。すると千賀という山間に数千騎の伏兵が見えた。(千騎谷、または姥ヶ懐と云う所)

又、郷渡村の近くには五本骨日の丸扇子の旗を押し立て、数万騎が陣取っているのを見届けた小八郎は、急ぎ立ち返り物見の首を取ったことや敵の大軍が郷渡し原に屯している様を申し上げる。義親此れを聞いて皆の前に大塚を召して感賞した後、軍評定に入った所へ佐藤、須藤、芳賀、浜毛、中畠、小針等が馳せ集まる中で、浜尾将監景成、須藤対馬守重清が進み出て、「軍の習勢の多少に寄るべきではなく、心を一つにして天運に任せ、郷渡原へ馳せ行って相戦うべき」と申し上げた。義親は尤もだと、いち早く軍を到着させた。その勢は僅かに千余騎であったが二手に分け、一手は合戦坂口へ、もう一手は双石口より押し出す方へ廻る。佐竹勢は一揃いに備えていて、始めは矢合で遠攻めに見えていたが、その内に白川勢が突いて掛かると、佐竹は荒手を入れ替え入れかえして戦う故に白川勢が色めき、半丁(約五十メートル)ばかり退いたところが引目ガ橋であった。

然る処に白川口より十四五歳の童子二人が忽然と現われ、佐竹勢へ突き掛かると佐竹勢は大勢の襲来とみて一人も向かうことなく後も見ずに引き退いた。追いかけて討ち取る首の数は三百八十余であった。味方は百余が打たれた。彼の童子は義親に向い「我は舘合不動の従神矜迦羅制吒迦なり」と申した。さて、この舘合味方不動とはこの時から言われたものである。(今も土人は味方不動と言い、この奇怪な説を解く事として延享の頃記した物には、舘合近辺の畑より器物色々掘り出したとあり)

さて、関和久においては大隅守が兼ねて大塚宮内左衛門に星、和知、上寺等を付けて二子塚を回り、河原を登って佐竹勢の対岸にあるのを見た。大塚勢は鬨の声を上げ、大雨の降る夜にも拘わらず三王山の勢横合いに目を掛け、陣屋へ打ち入った。此れを見て新知山の勢鈴木若狭、大越信夫が我もわれもと討って入る。常陸勢心ならずも川へ飛び入り渡ろうとするところを討ち取られ、佐竹勢は散々になって釜の子へ引き退いた。白川勢にも泉崎右馬頭が深入りして疵を蒙り引き返し、多賀谷、白石は討ち死にする。高橋輿四郎は手疵を蒙り、その他にも討ち死に多く、その夜も明ければ皆それぞれの陣へ引いていった。

佐竹は棚倉赤館に陣取って居た処へ、常陸より長倉近江、佐治一郎、高部五郎を先として参陣してきた。佐竹がこの新手を以て白川を攻めると伝え聞いた義親は早速軍評定をした。佐藤大隅守が言うには、「佐竹勢が白川を望んで押し寄せるとあれば、君先に鶴生へ引き取り、重ねて西方野武士を召し寄せられるべき。某はその旨を会津へ申し遣わしてから押し寄せると云い、中畠、大畠、保住の衆は一所になって関和久新知を塞ぎ、佐竹を小峰の城に包み込んで合図を定めて三方から攻められれば、どれ程か敵が疼くことであろうと勧めて謀らいを決した。佐竹勢は鹿島の前、蛇の尾口より攻め入り小峰に入ったところで、白川近辺の寺院並びに岩城会津相馬より(仲介の)扱いが有り、和睦となった。棚倉よりは佐竹領分と成って帰陣する。この時の文書であろうか、下野那須郡寺子村農夫の藏にある文書である。

(文中晴朝は下総の結城であるが、同家ゆえに和睦の計らいをしたと見える)

白川古事考 巻の四<前編>終り