2016年10月5日から7日まで2泊3日で奈良市と明日香村を散策し、

これまでに下記のブログを作成してきました。

明日香村の稲渕地区の棚田 on 2016-10-7

飛鳥川の飛び石(石橋) on 2016-10-7

明日香村祝戸地区にあるマラ石 on 2016-10-7

明日香村の飛鳥稲淵宮殿跡 on 2016-10-7

奈良ロイヤルホテル別館 中国料理 沙山華でのディナー on 2016-10-5

伝 飛鳥板蓋宮跡(乙巳の変の舞台)と蘇我入鹿の首塚 on 2016-10-6

明日香村 cafe ことだまでのランチ on 2016-10-6

まだ紹介していない箇所がいくつかありますので追加紹介していきます。

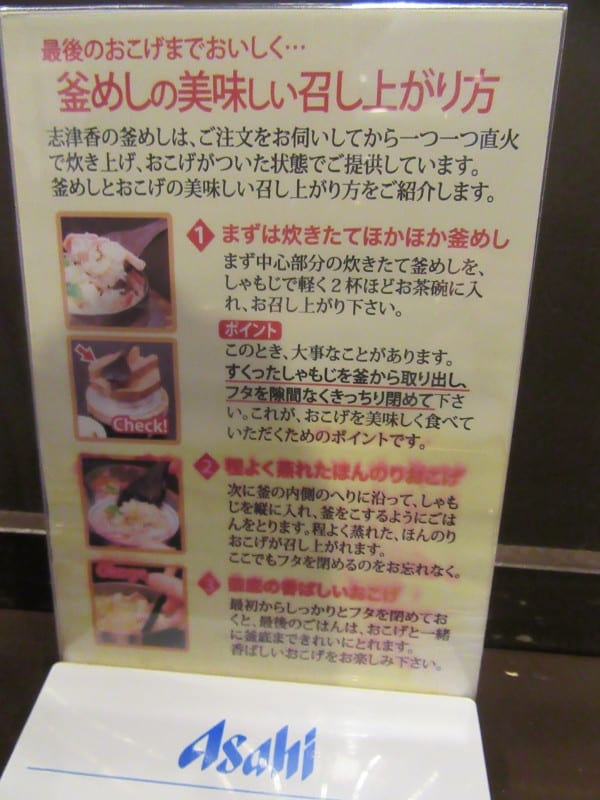

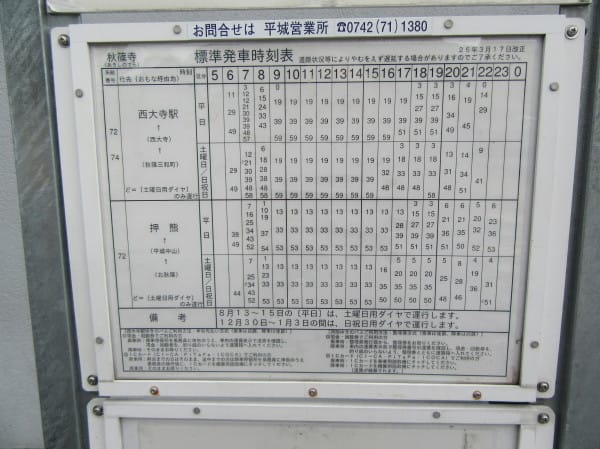

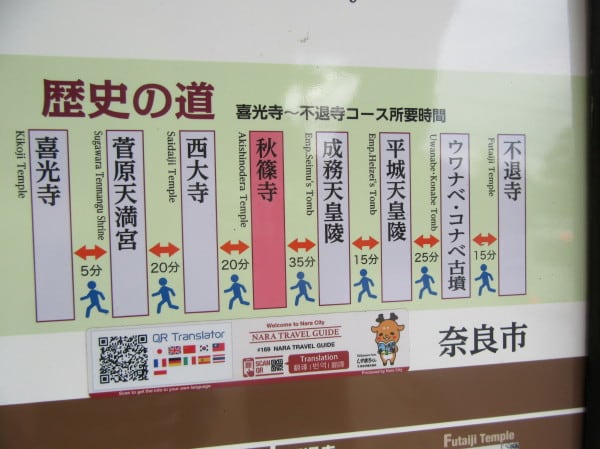

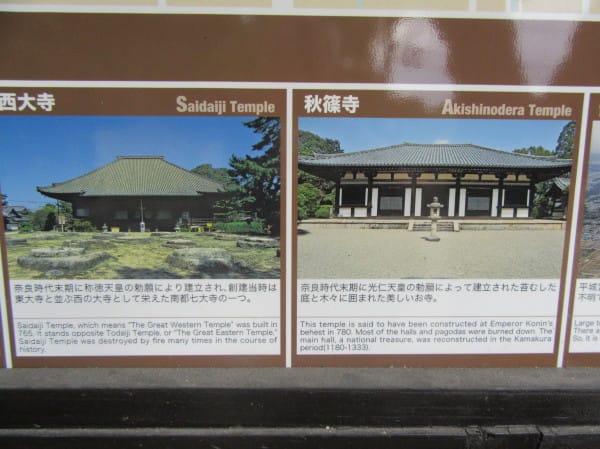

追加版の1回目で西大寺、2回目で秋篠寺、3回目で志津香でのランチ

4回目で春日神社、5回目で宇奈多理座高御魂神社、6回目で東院庭園、

第7回 造酒司の井戸、第8回 宮内省推定地、第9回内裏の井戸を

紹介してきました。

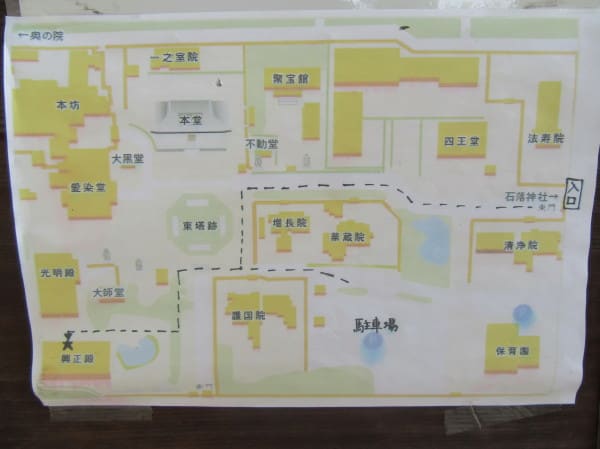

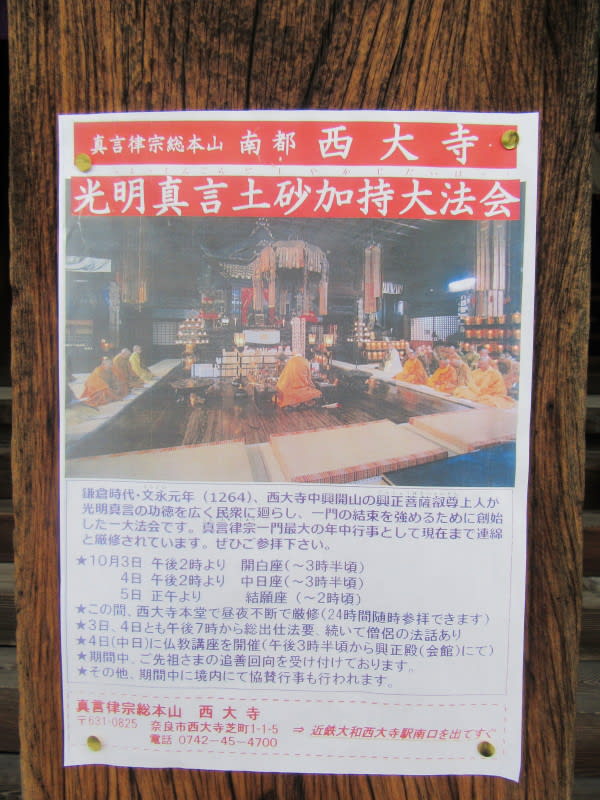

第1回 西大寺 on 2016-10-5

第2回 秋篠寺 on 2016-10-5

第3回 志津香 公園店での釜飯のランチ on 2016-10-5

第4回 春日大社 on 2016-10-5

第5回 宇奈多理坐高御魂神社 on 2016-10-5

第6回 平城宮跡の東院庭園 on 2016-10-5

第7回 平城宮跡の造酒司の井戸

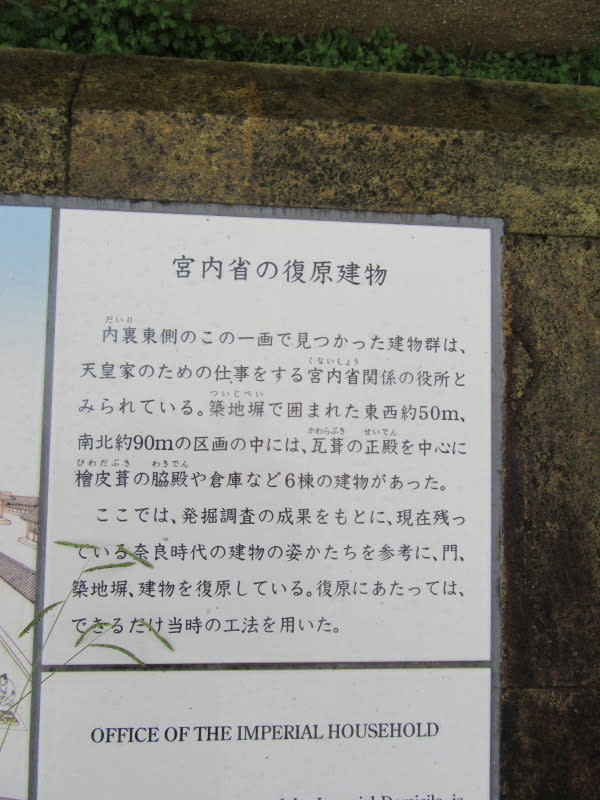

第8回 平城宮跡の宮内省推定地

第9回 平城宮跡 内裏の井戸 on 2016-10-5

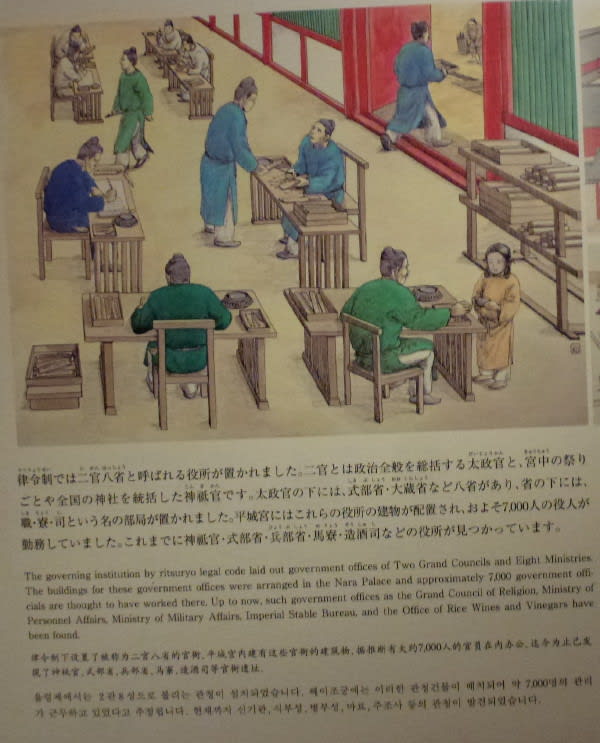

今回(第9回)は2016年10月5日に訪問した平城宮跡の第2次大極殿跡と

朝堂院跡を写真紹介します。

上の写真は第2次大極殿跡と朝堂院跡の遠景。西側から東側を眺望

上の4枚の写真は第2次大極殿跡と朝堂院跡

上の写真は第2次大極殿跡と朝堂院跡より北東の第1次大極殿の復原建物を臨む

上の写真は朝堂院朝庭の幟(旗竿)遺構を再現したもの

7本の幟は四神、日像、月像、鳥形

上の写真は朝堂院の配置図(現地説明板)

上の写真は第2次大極殿跡と朝堂院跡付近の推定復原図

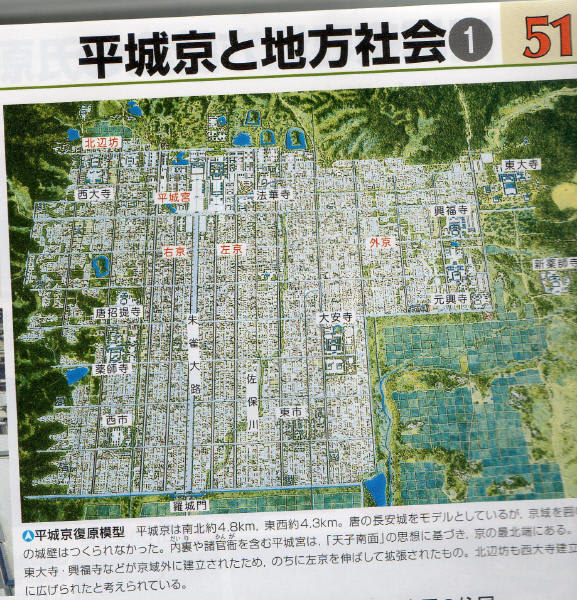

上の写真は平城宮跡全体の地図(現地説明板より)

これまでに下記のブログを作成してきました。

明日香村の稲渕地区の棚田 on 2016-10-7

飛鳥川の飛び石(石橋) on 2016-10-7

明日香村祝戸地区にあるマラ石 on 2016-10-7

明日香村の飛鳥稲淵宮殿跡 on 2016-10-7

奈良ロイヤルホテル別館 中国料理 沙山華でのディナー on 2016-10-5

伝 飛鳥板蓋宮跡(乙巳の変の舞台)と蘇我入鹿の首塚 on 2016-10-6

明日香村 cafe ことだまでのランチ on 2016-10-6

まだ紹介していない箇所がいくつかありますので追加紹介していきます。

追加版の1回目で西大寺、2回目で秋篠寺、3回目で志津香でのランチ

4回目で春日神社、5回目で宇奈多理座高御魂神社、6回目で東院庭園、

第7回 造酒司の井戸、第8回 宮内省推定地、第9回内裏の井戸を

紹介してきました。

第1回 西大寺 on 2016-10-5

第2回 秋篠寺 on 2016-10-5

第3回 志津香 公園店での釜飯のランチ on 2016-10-5

第4回 春日大社 on 2016-10-5

第5回 宇奈多理坐高御魂神社 on 2016-10-5

第6回 平城宮跡の東院庭園 on 2016-10-5

第7回 平城宮跡の造酒司の井戸

第8回 平城宮跡の宮内省推定地

第9回 平城宮跡 内裏の井戸 on 2016-10-5

今回(第9回)は2016年10月5日に訪問した平城宮跡の第2次大極殿跡と

朝堂院跡を写真紹介します。

上の写真は第2次大極殿跡と朝堂院跡の遠景。西側から東側を眺望

上の4枚の写真は第2次大極殿跡と朝堂院跡

上の写真は第2次大極殿跡と朝堂院跡より北東の第1次大極殿の復原建物を臨む

上の写真は朝堂院朝庭の幟(旗竿)遺構を再現したもの

7本の幟は四神、日像、月像、鳥形

上の写真は朝堂院の配置図(現地説明板)

上の写真は第2次大極殿跡と朝堂院跡付近の推定復原図

上の写真は平城宮跡全体の地図(現地説明板より)