表題のテーマについて以前にもブログ記事を書いていますが今回、新しく

写真を多く追加して書き直しました。以前のブログにリンクしておきます。

今回の改訂版のブログの作成にあたり次の資料を参照しました。

1)正岡子規 新潮日本文学アルバム (1986)

2)古地図で楽しむ神戸 水内眞著 大国正美編著 風媒社(2019)

3)須磨の歴史散歩 田辺眞人著(1997)

4)須磨の近代史 神戸市須磨区役所編(1998)

正岡子規(1867-1902)は日清戦争の従軍記者として明治28年(1895)4月に

遼東半島に赴任したがその帰路の5月17日に佐渡国丸の船上で吐血、5月22日の

午後、船は神戸市和田岬に着き検疫所を経て翌日の夕方、当時下山手8丁目

にあった県立神戸病院に入院、7月23日までの2か月を病院の2階2号室

で過ごす。7月23日になって吐血も収まり須磨海浜保養院に転地し須磨浦療病院

に通院。8月20日には病状も良くなり、郷里松山に帰り、当時松山中学

に赴任していた夏目漱石の下宿(愚陀仏庵)で過ごす。

すなわち、正岡子規が神戸に滞在した期間は約3か月である。

5月27日には同じ松山出身の高浜虚子が駆けつけ、諏訪山付近の畑でイチゴを求め、

子規を喜ばせた。

正岡子規は須磨を散策し、須磨寺をはじめとする史跡の多くに訪れたようである。

須磨保養院は明治26年(1893)に創立されており子規が滞在した頃はまだ営業

し始めてから2年後の真新しい施設であった。

本論に入る前にWikipediaより正岡子規の略歴を引用紹介します。(一部加筆)

※日付は1872年までは旧暦

1867年(慶応3年)9月17日:伊予国温泉郡藤原新町(現・松山市花園町)

に松山藩士・正岡常尚の長男として生まれる

本名常規,幼名処之助,のちに升(のぼる)

1868年(明治元年):湊町新町に転居(現湊町4丁目1番地)

1872年(明治5年)4月:父・常尚が死去

1873年(明治6年):寺子屋式の末広学校に通う

1875年(明治8年) 1月:勝山学校(現・松山市立番町小)へ転校

4月:祖父観山死去。土屋久明に漢学を学ぶ

1878年(明治11年):初めて漢詩を作り久明の添削を受ける

1879年(明治12年)12月:勝山学校卒業

1880年(明治13年)3月:松山中学(現・松山東高)入学

三並良,竹村鍛らと「同親会」を結成。

河東静渓(竹村鍛・河東碧梧桐の父)に指導を受ける。

1883年(明治16年) 5月:大学予備門受験のために松山中学を退学

6月:東京へ出る

10月:共立学校(現・開成高)入学。

1884年(明治17年)9月:東京大学予備門(のち第一高等中学校)へ入学。

俳句を作り始める

この年から3年間,ベースボールに熱中

1888年(明治21年) 7月:第一高等中学校予科卒業

9月:本科へ進級 常磐会寄宿舎に入る。

1889年(明治22年) 夏目金之助(漱石)と落語を介して交遊を始める。

4月3日:常磐会の友人と2人で、菊池謙二郎の実家のある水戸まで、

徒歩旅行を行う

5月9日:喀血。初めて「子規」と号す。

1890年(明治23年) 7月:第一高等中学校本科卒業

9月:東京帝国大学文科大学哲学科入学

1891年(明治24年)1月:国文科に転科

1892年(明治25年) 10月:退学

12月:日本新聞社入社

1895年(明治28年)4月:日清戦争に記者として従軍、その帰路に喀血

1896年(明治29年)1月:子規庵で句会

1898年(明治31年)3月:子規庵で歌会

1900年(明治33年)8月:大量の喀血

1902年(明治35年)9月19日:死去。享年34。東京都北区田端の大龍寺に眠る。

辞世の句「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」「痰一斗糸瓜の水も間にあはず」

「をとゝひのへちまの水も取らざりき」より、子規の忌日9月19日を

「糸瓜忌」といい、雅号の一つから「獺祭(だっさい)忌」ともいう。

神戸市の神戸病院及び須磨保養院での生活について(正岡子規 28-29歳)

(1)県立 神戸病院時代

(2)須磨浦療病院 須磨海浜保養院時代

上記の2つに分けて記述する。

(1)県立 神戸病院時代(明治28年5月23日~7月23日)

正岡子規が入院した頃は病状も重篤でしばらくは俳句を詠む状態では

なかった。入院後4~5日して高浜虚子(当時21歳)や川東碧悟桐(22歳)

が京都から駆けつけ、さらにはご母堂も東京から駆けつけ正岡子規の看護

にあたった。

毎朝のように高浜虚子が諏訪山付近の畑からのイチゴを購入して子規を

喜ばせたエピソードが残っている。

川東碧悟桐の東京へ帰る時に送った句

「短夜を 眠がる人の 別れかな」

母が東京に帰る時に詠んだ句

「この二日 五月雨なんど ふるべからず」

病状が落ち着いてからの作句と思われるが次の句を残している。

ほととぎす山手通りと覚えたり

露あかしいちご畑の山かつら

もりあげて病うれしき苺かな

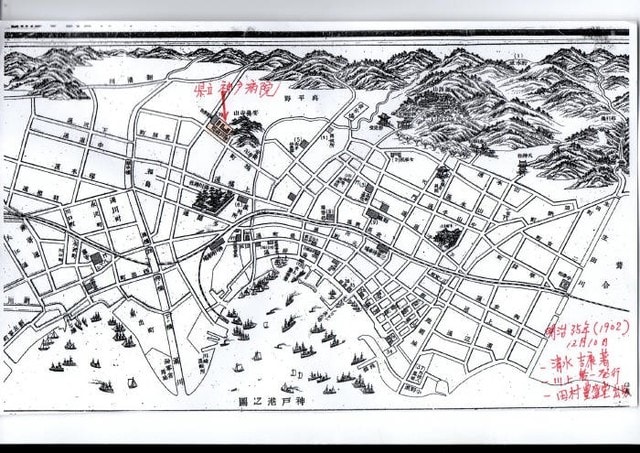

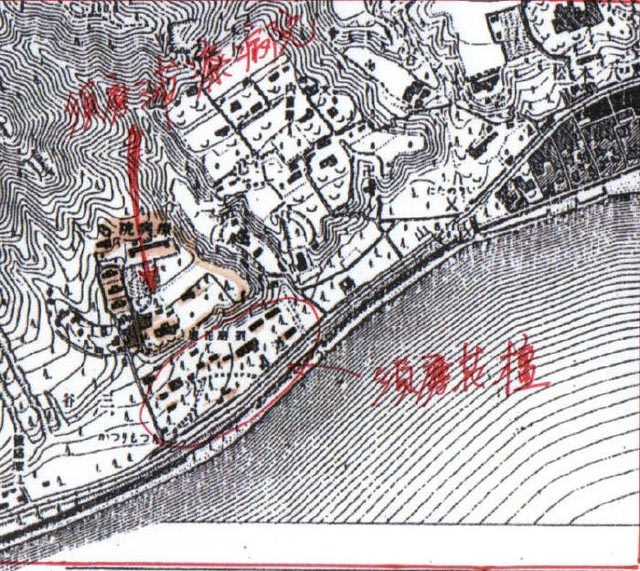

上の写真は明治35年(1902)の地図で県立神戸病院の位置を示しています。

現在の神戸大学附属病院の位置にありました。

(2)須磨浦療病院 須磨海浜保養院時代(明治28年7月23日~8月20日)

須磨浦療病院は明治22年8月12日、鶴崎平三郎氏が創始した日本発の

サナトリウムである。現在も須磨浦病院と名前が変わったが鶴崎氏の

子孫が経営されています。須磨海浜保養院は須磨浦公園「みどりの塔」

付近にあった施設で須磨浦療病院への通院患者が多く宿泊していた。

正岡子規の病状もある程度落ち着いており須磨の地に移ることを楽しみ

にしていたようで次の句が残されている。(7月23日の作句)

うれしさに 涼しさに須磨の恋しさに

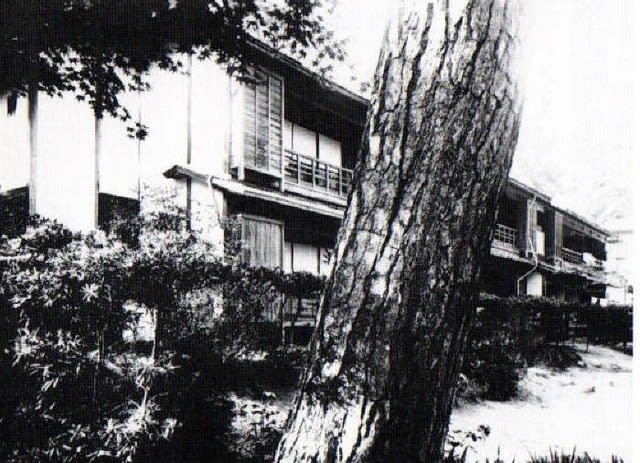

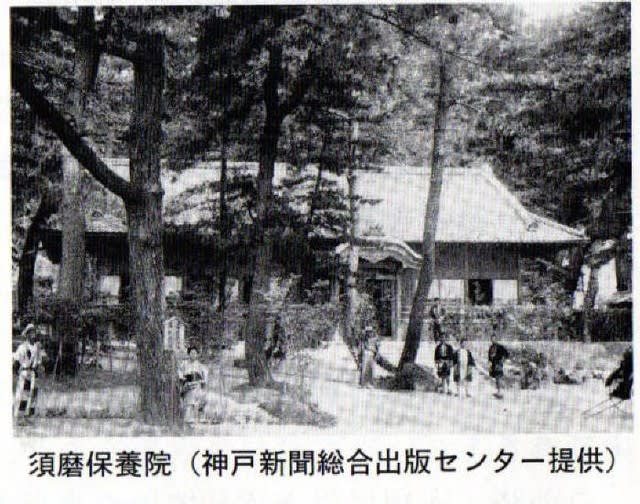

上の写真は正岡子規が療養した須磨保養院 出典:上述の2)Page138

上の写真は須磨海浜保養院 出典:上述の1)Page41

上の写真は須磨保養院 出典:上述の4)のPage45

須磨保養院に来てすぐに詠んだ俳句

「夕涼み 仲居に文字を 習はする」

須磨保養院に滞在中に京都の友に寄す

「暑からん 我に不断の 松の風」

「暁や 白帆過ぎ行く 蚊帳の外」

須磨保養院での生活の中の句

「人もなし 木陰の椅子の 散松葉」

「横様に 紀の国長く 明け易し」

「松越しに 白帆過ゆく 保養院」

「夏山 病院高し 松の中」

「ほととぎす なくや二の谷 三の谷」

「なみじいに 生き残りたる 暑さかな」

須磨にて虚子の東京へ帰るときに送った句

「贈るべき 扇も持たず うき別れ」

「すずみがてら 君を送らん そこら迄」

内裏跡の外人住宅に関して

「夏やかた 異人住むかや 赤い花」

この間に67句を残しており、須磨寺を題材に詠んだ句もあります(下記)。

「須磨寺に 取りつくまでの 暑さ哉」

「御仏も 扉をあけて 涼みかな」

「須磨寺の 門を過ぎ行く 夜寒哉」

「秋風や 平家弔う 経の声」

「二文投げて 寺に縁借る 涼みかな」

須磨の関守跡(関守稲荷神社付近)

「瓜茄子 どこを関所の 名残とも」

「めずらしや 海に帆の無い 秋の暮」

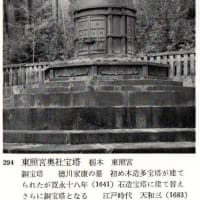

敦盛塚

「石塔に 洩るる日影や 夏木立」

上の写真は須磨保養院の遠景 当時の須磨名所図に書かれていたもの 建物が6棟

確認できます。 出典:上述の1) Page41

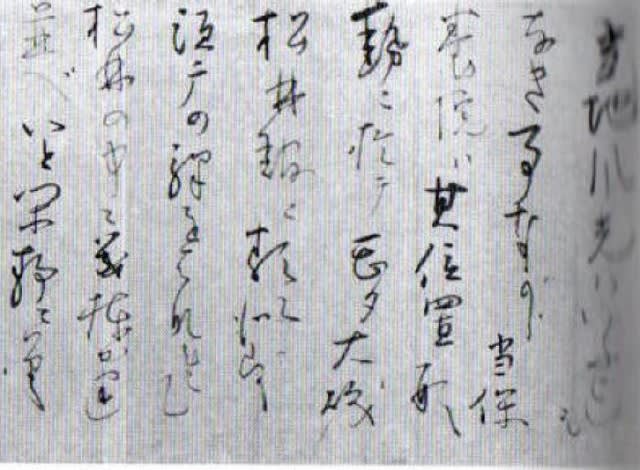

上の写真は7月25日、子規から陸 羯南(くが かつなん)に宛てた手紙

出典:上述の1) Page41

陸羯南は日本新聞社の社長。当時、正岡子規は日本新聞社の記者であった。

「・・・・当地風光ハ いふ迄もなき事ながら当保養院ハ其位置形勢ニ於テ甚タ

大磯ノ松林館ニ類似致候 須磨の駅をはなれて松林の中ニ幾棟か建並べいと

閑静ニ御座候・・・・・」子規が須磨の地を気に入っている様子が伺えます

出典:上述の1)Page41

上の写真は須磨浦公園「みどりの塔」付近の遠景 撮影:2020-5-15

上の写真は須磨浦公園総合案内図 撮影:2020-5-15

上の写真は須磨浦病院 奥の鉄筋の建物 撮影:2020-5-15

上の写真は須磨浦病院の看板 撮影:2020-5-15

昭和51年(1976)に須磨浦療病院が須磨浦病院に名称が変更されています。

病院に離接して老人施設があります。

明治22年

(1889)8月に須磨浦療病院が、日本最初の結核療養専門のサナトリウムとして

設立されています。このサナトリウムは明治16年(1883)東大医学部を卒業し、

兵庫県立姫路病院長であった鶴崎平三郎(佐賀県出身)が姫路在住の有力者の

出資を得て一の谷、二の谷にかけて約16,000坪の敷地に建物(1号館~3号館)

鶴崎院長の自邸が存在した。病室や治療室の他、文庫、庭園、運動場、温室

牛舎、果樹園などが建設された。

須磨浦療病院(サナトリウム)は日本全国のみならず海外にまで広く知られ、

療養地、景勝地須磨の名声を高めるのに大きな役割を果たした。鶴崎氏が

須磨浦の地を選定したのは、須磨の良好な気候、清浄な空気、景勝が結核療養に

最適と考えたからである。

正岡子規が入ったのは須磨保養院で須磨浦療病院ではありません。

鶴崎平三郎院長の往診は受けていました。

上の写真は鶴崎邸 設計者は野口孫市 明治40年(1907)建築

出典:上述の4)のPage73

上の2枚の写真は大正15年(1926)当時の須磨の地図

須磨浦療病院と須磨花壇の位置を示した。

須磨保養院はその後、須磨花壇(料理旅館)となり、昭和10年には神戸市に明け渡します。

須磨にある正岡子規の句碑を写真と共に紹介します。

須磨寺

「暁や 白帆過ぎ行く 蚊帳の外」と書かれています。

この石碑は昭和9年(1934)9月 正岡子規33年忌に弟子の青木月斗が建立

したものです。

現光寺

現行寺にも正岡子規の句碑 「読みさして 月が出るなり 須磨の巻」

があります。

須磨浦公園

ことづてよ 須磨の浦わに 昼寝すと 子規

月を思ひ 人を思ひて 須磨にあり 虚子

上記の句で子規の句は高浜虚子の東帰にことづてとして詠んだもの

虚子の句はホトトギス誌の正岡子規の50年忌記念号からとったもので

県会議員の酒井一雄氏が私費を投じ昭和28年(1953)4月に建立されたものです。

碑の文字は夫々直筆から採ったもので五十嵐播水の協力を得て句碑は完成しました。

はじめは須磨保養院即時の正岡子規の句は

「夕涼み仲居に文字を習はする 」を選んでいたが、「仲居」の文字があっては

ということから急遽変更となり上記の句になったエピソードも残っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます