山陽電車網干駅周辺散策記については24回シリーズで2月21日に書き終えた。

最終回にすべての記事がリンクされているので添付しておきます。

さて本稿では龍門寺、不徹寺、丸亀藩網干陣屋門跡などの記事で田ステについて

簡単に記載していますがもう少し詳しく田捨女について調べてみましたので

記事にした次第です。

田捨女の名前は田ステ、田ステ女、嶺雲貞閑禅尼などがありますが本ブログでは

田捨女に統一して書いていきます。

注)「女」は名の一部ではなく女流歌人の名に添える接尾辞である

今回、参考にしたのは下記の書籍です。本の表紙を添付

1)絵物語 ステ女さん -田ステ女・嶺雲貞閑禅尼- 発行:網干歴史教育の会

著者:増田 喜義 発行年:初版1980年

2)捨女句集 編著:捨女を読む会 発行所:和泉書院 発行:初版2016年

網干の3偉人

田捨女は網干の3偉人に列せられています。

他の偉人は河野鉄兜と盤珪国師です。

上の写真は河野鉄兜の本(前田隆弘著、神戸新聞社より発刊)の案内

田捨女について不徹寺を紹介したブログで下記のとおり略歴を書いています。

田捨女(1634-1698)は江戸時代の女流歌人・俳人。貞門派の女流六歌仙(六俳仙)の1人

元禄の四排女の一人で有名な丹波柏原の田ステ女さんは僅か六歳で「雪の朝」の俳句を詠み多くの

人を驚かせた。 文雅の中に成長し五男一女に恵まれたが夫君が世を去り幼いお子たちを立派に

育てられ、後に綱干に移り龍門寺の盤珪和尚さまの教えを受け不徹寺を開基し多くの女性を指導し

郷土偉人の紅一点として讃えられています。

(ステ女さんのお墓は龍門寺に、分骨塔は不徹寺にあります。)

田捨女の墓と宝篋印塔(分骨塔)

上の写真は龍門寺の墓所にある田捨女(嶺雲貞閑禅尼)の墓です。

龍門寺には2019年12月27日に訪問したのですが墓の写真を撮れなかったので

上記の参考書籍1)のPage61より拝借しました。

上の写真は不徹寺の墓所における田捨女を供養して建立された宝篋印塔(分骨塔)

撮影:2019年12月27日

田捨女の年譜

寛永10年(1633)丹波国氷上郡柏原の生れ。

丹波織田藩の藩士、田季繁(すえしげ)の娘。本名は捨(すて)

寛永15年(1638)6歳のこの年「雪の朝二の字二の字の下駄のあと」と詠む

慶安4年(1651)19歳で田季成(すえなり)=継母映智の連れ子と結婚

翌年に長男(季厚)を出産、その後も次男(季鶴)、三男の

雲厳祖瑞和尚(神戸の祥福寺住職)を出産

寛文2年(1662)30歳で「俳諧良材」に作品が載る。翌年に長女マンが誕生

「憂き中に なれて 雪間の 嫁菜かな」

寛文6年(1666)34歳で四男の柯山祖兀和尚(龍門寺5世で丹波清雲寺を中興)誕生

寛文7年(1667)35歳で「続山の井」に作品が載る。

寛文10年(1670)38歳で五男の来應和上(高野山宝城院主)誕生

延宝2年(1674)42歳で夫の田季成と死別

延宝4年(1676)44歳で夫供養の千日回向が満願。翌年に千日寺建立

延宝8年(1680)48歳で亡夫7回忌に柏原八幡宮に銅鏡を奉納。出家の決意

天和元年(1681)49歳で剃髪し落飾、妙融と名乗る

天和3年(1683)51歳で上京し盤珪国師に出会う(当時は浄土宗の尼僧)

貞享3年(1686)54歳で盤珪国師に入門、貞と名乗る。

網干に移る(林貞尼のもとに寄寓)

元禄元年(1688)56歳で家を購入(龍門寺の近く)、庵を結ぶ

長女マンが35歳で死去、次男季鶴が36歳で死去

元禄5年(1692)60歳で庵号を不徹と定める

元禄9年(1896)64歳で不徹庵の庵主を栄感尼に譲る

元禄11年(1698)66歳 8月10日に死去

田氏系図

田捨女を中心とした系図を添付しておきます。

出典:書籍1)のPage15

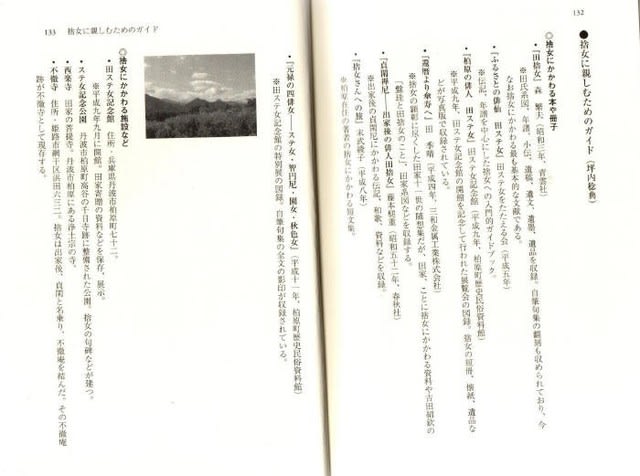

田捨女に関する書籍と施設

出典:2)のpage132-133